食卓を彩る青菜の魅力

料理を知りたい

先生、「青菜」ってハクサイやキャベツも含まれるんですか?

料理研究家

いい質問だね。ハクサイやキャベツは結球するアブラナ科の野菜だから、青菜には含まれないんだよ。青菜は、結球しないアブラナ科アブラナ属の野菜を指すんだ。

料理を知りたい

へえー、そうなんですね。じゃあ、具体的にはどんな野菜があるんですか?

料理研究家

コマツナ、ミズナ、タアサイ、それにナタネなどが代表的な青菜だよ。他にも地方特有の青菜がたくさんあって、最近ではそれらを見直す動きもあるんだ。

青菜とは。

ここでは、葉物野菜全般について説明します。漬物に使う野菜は一般的には漬物用の野菜を指しますが、野菜を作る専門の人たちの間では、小松菜に代表されるアブラナ科アブラナ属の結球しない野菜のことを指します。具体的には、畑菜、小松菜、水菜、ター菜、菜種などです。日本各地には昔からある葉物野菜がたくさんあり、最近ではこれらを伝統野菜として復活させようという動きが各地で高まっています。その一方で、地域独特の野菜だった小松菜(東京)や水菜(京都)が急速に全国で消費されるようになり、生産も全国に広がっています。

青菜の種類

「青菜」と聞いて何を思い浮かべますか?ほうれん草、小松菜、春菊など、緑色の葉物野菜を総称して青菜と呼びますが、実はその種類は非常に豊富です。大きく分けると、漬物に加工されるものと、そのまま調理して食べるものに分類できます。

漬物に加工される青菜の代表格は、小松菜の仲間です。野菜作りにおいては、これらの仲間は「漬け菜」と呼ばれ、結球しないアブラナ科アブラナ属の野菜を指します。具体的には、畑菜(はたけな)、小松菜、水菜、ターサイ、菜種などが挙げられます。これらの青菜は、葉の形や歯ざわり、味にそれぞれ個性があります。

例えば、小松菜はシャキシャキとした歯ごたえが特徴で、おひたしや炒め物にすると美味しくいただけます。また、水菜は柔らかな歯ごたえとみずみずしい味わいが特徴で、サラダや鍋料理にぴったりです。ターサイは、独特の苦みと香りが特徴で、炒め物や漬物に利用されます。

漬け菜以外にも、ほうれん草、春菊、チンゲン菜など、様々な種類の青菜があります。ほうれん草は、栄養価が高く、クセが少ないため、様々な料理に活用できます。おひたしや胡麻和えはもちろん、炒め物やスープの具材としても重宝します。春菊は、独特の香りが特徴で、鍋料理やおひたし、和え物によく用いられます。チンゲン菜は、シャキシャキとした歯ごたえと、ほんのりとした甘みが特徴で、炒め物やスープに最適です。

このように、様々な種類がある青菜は、それぞれ異なる風味や食感、栄養を持っています。旬の青菜を積極的に取り入れることで、私たちの食卓はより豊かで健康的になるでしょう。

| 青菜の種類 | 特徴 | 調理例 |

|---|---|---|

| 小松菜 | シャキシャキとした歯ごたえ | おひたし、炒め物 |

| 水菜 | 柔らかな歯ごたえとみずみずしい味わい | サラダ、鍋料理 |

| ターサイ | 独特の苦みと香り | 炒め物、漬物 |

| ほうれん草 | 栄養価が高く、クセが少ない | おひたし、胡麻和え、炒め物、スープ |

| 春菊 | 独特の香り | 鍋料理、おひたし、和え物 |

| チンゲン菜 | シャキシャキとした歯ごたえと、ほんのりとした甘み | 炒め物、スープ |

伝統野菜の復活

近年、全国各地で昔ながらの野菜が見直され、再び栽培されるようになってきています。これらの野菜は、伝統野菜と呼ばれ、その地域で古くから育てられてきた野菜のことです。それぞれの土地特有の気候や環境に適応し、独自の品種として受け継がれてきました。

伝統野菜は、今どきの改良された野菜とは異なる、独特の風味や栄養を持っているものが多く、その土地ならではの食文化を支えてきました。例えば、京都の賀茂なすは丸みを帯びた形で、とろけるような食感が特徴です。また、山形の民田なすは、皮が硬く煮崩れしにくいため、煮物や漬け物に適しています。このように、伝統野菜はそれぞれの地域で独自の調理法で楽しまれてきました。

しかし、時代の流れとともに、生産性の高い野菜が中心となり、多くの伝統野菜は作られなくなり、忘れ去られそうになっていました。効率を重視するあまり、味や栄養、そして地域の食文化が軽視されてきたと言えるでしょう。そこで近年、その土地ならではの食文化を守り、地域を盛り上げようと、伝統野菜を復活させる取り組みが各地で行われています。

これらの取り組みは、農家の人々だけでなく、料理人や地域住民など、様々な人々が協力して行われています。種を守り、栽培方法を学び、伝統野菜を使った料理を開発するなど、それぞれの立場でできることを行っています。また、伝統野菜を販売するマルシェや、伝統野菜を使った料理を提供する飲食店なども増え、消費者の関心も高まっています。

これらの取り組みによって、再び私たちの食卓に伝統野菜が並ぶようになり、食文化の豊かさが守られています。伝統野菜は、単なる食材ではなく、地域の文化や歴史を伝える大切な存在です。これからも、伝統野菜を守り育て、未来へ繋いでいくことが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 伝統野菜とは | その地域で古くから育てられてきた野菜。それぞれの土地特有の気候や環境に適応し、独自の品種として受け継がれてきた。独特の風味や栄養を持つものが多い。 |

| 伝統野菜の例 |

|

| 伝統野菜の衰退 | 生産性の高い野菜が中心となり、多くの伝統野菜は作られなくなり、忘れ去られそうになっていた。 |

| 伝統野菜の復活 | 近年、食文化を守り、地域を盛り上げようと、伝統野菜を復活させる取り組みが各地で行われている。農家、料理人、地域住民など、様々な人々が協力。 |

| 復活の取り組み内容 | 種を守り、栽培方法を学び、伝統野菜を使った料理を開発、販売するマルシェ、伝統野菜を使った料理を提供する飲食店など。 |

| 伝統野菜の意義 | 地域の文化や歴史を伝える大切な存在。食文化の豊かさを守る。 |

全国区の青菜

かつては地域によって馴染みの野菜に違いがありました。例えば、東京ではコマツナ、京都ではミズナといった青菜が主に食べられており、他の地域ではあまり見かけることはありませんでした。しかし、近頃ではコマツナやミズナといった青菜が全国的に消費されるようになり、生産地も各地に広がっています。

この変化の背景には、いくつかの要因が考えられます。まず、流通網の整備により、新鮮な野菜が日本全国に届けられるようになったことが大きな理由の一つです。今では、どの地域に住んでいても、スーパーマーケットなどで手軽にコマツナやミズナを購入することができます。また、近年は健康への関心が高まり、野菜の需要が増加しています。コマツナやミズナは栄養価が高く、健康的な食生活を送る上で役立つ食材として注目を集めているのです。

さらに、コマツナやミズナは、独特の苦みやクセが少ないため、様々な料理に合わせやすいという点も、全国的な普及を後うしろ押ししています。サラダやおひたし、炒め物、汁物の具材など、和食だけでなく、洋食や中華など、幅広いジャンルの料理に活用できる汎用性の高さが魅力です。また、下茹でなどの手間がかからず、簡単に調理できることも、忙しい現代人にとって嬉しい点と言えるでしょう。

このように、地域で親しまれてきた青菜が全国に広がることは、食文化の交流を促し、私たちの食卓をより豊かにしてくれます。地方の特産品が全国で手軽に味わえるようになり、食の選択肢が広がることは、消費者にとって大きなメリットと言えるでしょう。今後も、様々な地域の食材が全国に広まり、多様な食文化が発展していくことが期待されます。

| 地域野菜の普及 | 要因 |

|---|---|

| コマツナ、ミズナ等が全国的に消費されるように | 流通網の整備、健康志向の高まり、野菜需要の増加、コマツナ、ミズナの栄養価の高さ、独特の苦みやクセの少なさ、様々な料理への汎用性、簡便な調理 |

青菜の栄養

青菜は、私たちの健康を支える栄養の宝庫です。 ほうれん草、小松菜、春菊など、様々な種類がありますが、いずれもビタミン、ミネラル、食物繊維など、多くの大切な栄養素を豊富に含んでいます。

例えば、濃い緑色の青菜に多く含まれるβ-カロテンは、体内でビタミンAに変換されます。ビタミンAは、皮膚や粘膜を健康に保つ働きがあり、風邪などの感染症予防に役立ちます。また、目の健康にも欠かせない栄養素です。夜盲症の予防にも効果が期待できます。

ビタミンCも、青菜に含まれる重要な栄養素です。ビタミンCには、強い抗酸化作用があり、体内の細胞を傷つける活性酸素から守ってくれます。活性酸素は、老化や生活習慣病の原因の一つと考えられています。ビタミンCを摂取することで、免疫力を高め、健康な体を維持することに繋がります。

さらに、青菜には骨や歯を作るために必要なカルシウムも含まれています。カルシウムは、骨粗鬆症の予防にも重要です。特に成長期の子どもや、高齢者にとって、カルシウムを十分に摂取することは健康維持に不可欠です。牛乳や乳製品だけでなく、青菜からもカルシウムを摂取するように心がけましょう。

食物繊維も、青菜の大切な栄養素の一つです。食物繊維は、腸内環境を整え、便秘の予防に効果があります。また、血糖値の急上昇を抑えたり、コレステロールの吸収を抑制する働きもあるため、生活習慣病の予防にも役立ちます。

このように、青菜は様々な栄養素をバランスよく含んでいるため、毎日の食事に積極的に取り入れることをおすすめします。おひたしや和え物、炒め物、汁物など、様々な料理に活用できるので、自分の好みに合った調理法を見つけて、美味しく青菜をいただきましょう。

| 栄養素 | 効能 |

|---|---|

| β-カロテン | ビタミンAに変換され、皮膚や粘膜の健康維持、風邪などの感染症予防、目の健康維持、夜盲症の予防に役立つ。 |

| ビタミンC | 強い抗酸化作用があり、活性酸素から細胞を守り、老化や生活習慣病の予防、免疫力向上、健康維持に繋がる。 |

| カルシウム | 骨や歯を作るのに必要で、骨粗鬆症の予防にも重要。特に成長期の子どもや高齢者に必要な栄養素。 |

| 食物繊維 | 腸内環境を整え、便秘の予防、血糖値の急上昇を抑え、コレステロールの吸収を抑制し、生活習慣病の予防に役立つ。 |

青菜の調理方法

青菜は、様々な調理方法で楽しむことができる万能な食材です。 ここでは、代表的な調理方法をいくつかご紹介します。

まず、青菜本来の風味を味わうことができる「おひたし」です。 熱湯でさっと茹でた青菜を冷水にとり、水気を絞ります。そして、かつお節と昆布で丁寧にひいただし汁に浸します。お好みで醤油やみりんを少々加えてもよいでしょう。青菜の緑色が鮮やかで、だし汁のうまみが青菜の甘みを引き立てます。

次に、香ばしい香りが食欲をそそる「炒め物」です。 油をひいたフライパンで、食べやすい大きさに切った青菜を炒めます。ごま油を使うと、さらに風味が豊かになります。味付けは、塩胡椒でシンプルに仕上げても、醤油や味噌、砂糖などを加えても美味しくいただけます。ご飯が進む一品で、お弁当のおかずにも最適です。

また、他の食材と組み合わせることで、様々な味が楽しめる「和え物」もおすすめです。 例えば、茹でた青菜を、ちりめんじゃこやごま、鰹節などと和えるだけでも、風味豊かな和え物が出来上がります。豆腐と和えたり、きのこと和えたりと、組み合わせ次第で様々なバリエーションを楽しむことができます。

さらに、汁物や鍋物に青菜を加えるのも良いでしょう。 味噌汁や豚汁などの汁物に、青菜を加えることで、彩りが豊かになるだけでなく、栄養価も高まります。また、鍋物に青菜を加えることで、あっさりとした味わいが加わり、全体のバランスを整えてくれます。

青菜は下茹でした後、小分けにして冷凍保存することも可能です。 冷凍保存しておけば、使いたい時にすぐに調理できるので、忙しい日にも便利です。冷凍した青菜は、炒め物や汁物、鍋物などに加えるのがおすすめです。

このように、青菜は様々な調理方法で私たちの食卓を彩ってくれます。ぜひ、色々な調理方法を試して、青菜の魅力を存分に味わってみてください。

| 調理方法 | 説明 | その他 |

|---|---|---|

| おひたし | 熱湯でさっと茹でた青菜を冷水にとり、水気を絞り、だし汁に浸す。お好みで醤油やみりんを少々加える。 | 青菜本来の風味を楽しめる。だし汁のうまみが青菜の甘みを引き立てる。 |

| 炒め物 | 油をひいたフライパンで、食べやすい大きさに切った青菜を炒める。ごま油を使うと風味がアップ。塩胡椒、醤油、味噌、砂糖などで味付け。 | 香ばしい香りが食欲をそそる。ご飯が進む一品。お弁当のおかずにも最適。 |

| 和え物 | 茹でた青菜を、ちりめんじゃこ、ごま、鰹節などと和える。豆腐やきのこと和えてもよい。 | 他の食材と組み合わせることで様々な味が楽しめる。 |

| 汁物・鍋物 | 味噌汁や豚汁などの汁物、鍋物に青菜を加える。 | 彩りが豊かになる。栄養価も高まる。鍋物に加えるとあっさりとした味わいが加わる。 |

青菜の保存方法

葉物野菜の代表格である青菜は、栄養価が高く、食卓によく並ぶ食材です。しかし、傷みやすいという難点もあります。そこで、青菜をより長く美味しく楽しむための保存方法を詳しくご紹介します。

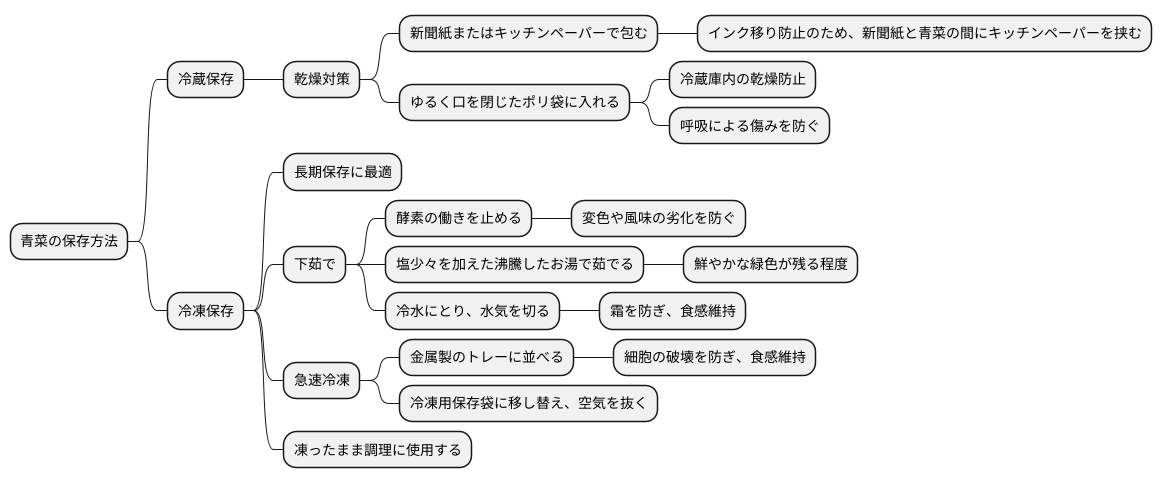

まず、冷蔵保存の場合、青菜は乾燥に弱いため、水分を保つ工夫が重要です。買ってきた青菜は、新聞紙、もしくはキッチンペーパーで全体を丁寧に包みます。新聞紙を使う場合は、インクが青菜に移らないよう、青菜と新聞紙の間にキッチンペーパーを挟むのがおすすめです。包んだ青菜は、ゆるく口を閉じたポリ袋に入れ、冷蔵庫の野菜室で保存します。ポリ袋の口を閉じておくことで、冷蔵庫内の乾燥した空気から青菜を守り、鮮度を保つことができます。ただし、完全に密閉してしまうと、青菜自身の呼吸により傷みが早まる可能性があるので、ゆるく閉じておくことが大切です。

次に、冷凍保存についてです。冷凍保存は、長期間の保存に最適な方法です。青菜を冷凍保存する際は、下茹でという工程が欠かせません。下茹ですることで、酵素の働きを止め、変色や風味の劣化を防ぐことができます。沸騰したお湯に塩を少々加え、青菜をさっと茹でます。茹で時間は青菜の種類によって異なりますが、鮮やかな緑色が残る程度で十分です。茹で上がった青菜は、冷水にとり、しっかりと水気を切ります。水気が残っていると、冷凍時に霜がつき、解凍した際に食感が悪くなってしまうため、この工程は非常に重要です。水気を切った青菜は、金属製のトレーに重ならないように並べ、急速冷凍します。こうすることで、細胞の破壊を防ぎ、解凍後の食感を損ないません。冷凍後は、冷凍用保存袋に移し替え、空気を抜いて冷凍庫で保存します。使う時は、凍ったまま調理に使うことができます。

青菜は保存方法を少し工夫するだけで、鮮度を長く保つことができます。ぜひ、ご紹介した方法を試して、美味しい青菜を毎日の食卓でお楽しみください。