煎り煮:素材の旨味を凝縮する技

料理を知りたい

先生、『煎り煮』ってどういう料理ですか? 何かを焦がす料理なんでしょうか?

料理研究家

焦がすという意味の『煎る』とは少し違いますね。煎り煮とは、豆腐や鶏ひき肉などを、だし汁、醤油、砂糖などで煮詰めていく調理法のことです。材料を煮汁の中で混ぜながら加熱し、汁気が少なくなるまで煮詰めていくのが特徴です。

料理を知りたい

なるほど。汁気が少なくなるまで煮詰めるんですね。じゃあ、煮物とどう違うんですか?

料理研究家

煮物と比べると、煎り煮は汁気が飛んで、ほとんどなくなるまで煮詰めます。そのため、味が材料によく染み込み、照りが出るのも特徴です。佃煮を作る工程と似ている部分もありますね。

煎り煮とは。

「料理」や「台所」についての言葉である「煎り煮」について説明します。「煎り煮」とは、豆腐や鶏のひき肉をだし汁、醤油、砂糖で煮詰めていく調理方法のことです。

煎り煮とは

煎り煮とは、素材の持ち味をぎゅっと閉じ込めた、滋味深い煮物のことです。少ない煮汁でじっくりと加熱し、水分を飛ばしていくことで、食材そのものの旨味を凝縮させ、風味を豊かに仕上げる調理法です。

よく似た調理法に炒め煮がありますが、煎り煮は炒め煮よりもさらに少ない煮汁で仕上げます。そのため、食材と調味料が密接に絡み合い、より濃厚な味わいを生み出します。

煎り煮は様々な食材で楽しむことができます。鶏ひき肉や豆腐を使ったものは、家庭料理の定番として親しまれています。鶏ひき肉は、煎り煮にすることで余分な脂が落ち、旨味が凝縮されます。豆腐は、煮汁をしっかりと吸い込み、ふっくらと柔らかな食感に仕上がります。また、きのこ類も煎り煮に適した食材です。きのこの旨味が煮汁に溶け出し、滋味深い味わいを作り出します。その他、魚介類や根菜類なども、煎り煮にすることで、素材本来の美味しさを存分に引き出すことができます。

味付けも多種多様です。砂糖と醤油で甘辛く仕上げるのが基本ですが、味噌やみりんを加えることで、コクと深みが増します。また、生姜やニンニクなどの香味野菜を加えることで、風味をさらに豊かにすることもできます。

煎り煮は、家庭料理から料亭の味まで、幅広く応用できる奥深い調理法です。じっくりと時間をかけて作ることで、食材の旨味が最大限に引き出され、心も体も温まる一品となります。ぜひ、様々な食材と調味料で、自分好みの煎り煮を見つけてみてください。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 少ない煮汁でじっくりと加熱し、水分を飛ばしていくことで、食材そのものの旨味を凝縮させ、風味を豊かに仕上げる調理法 |

| 特徴 | 食材と調味料が密接に絡み合い、より濃厚な味わいになる。 |

| 食材例 | 鶏ひき肉、豆腐、きのこ類、魚介類、根菜類 |

| 鶏ひき肉のメリット | 余分な脂が落ち、旨味が凝縮される。 |

| 豆腐のメリット | 煮汁をしっかりと吸い込み、ふっくらと柔らかな食感になる。 |

| きのこのメリット | 旨味が煮汁に溶け出し、滋味深い味わいになる。 |

| 基本的な味付け | 砂糖と醤油 |

| その他の調味料 | 味噌、みりん、生姜、ニンニクなどの香味野菜 |

| 応用範囲 | 家庭料理から料亭の味まで |

煎り煮に適した食材

煎り煮は、食材にじっくりと味を染み込ませ、風味豊かに仕上げる調理法です。特に、水分を多く含む食材や、味が淡白な食材に向いています。

豆腐は水分が多い食材の代表格です。そのままでは味が淡白ですが、煎り煮にすることで味が染み込みやすくなります。だし汁や醤油、砂糖などの調味料と共に煮詰めることで、豆腐の中まで味がしっかりと染み込み、ふっくらとした食感に仕上がります。また、鶏ひき肉も煎り煮に適しています。ひき肉は加熱すると余分な水分が出てきますが、煎り煮にすることでその水分を飛ばし、旨味を凝縮することができます。生姜や醤油、砂糖で調味した鶏ひき肉をじっくりと煮詰めれば、ご飯が進むおかずになります。

きのこ類も煎り煮にすることで美味しさが引き立ちます。きのこは種類によって風味や食感が異なりますが、煎り煮にすることで旨味が凝縮され、独特の風味を楽しむことができます。しめじ、えのき、まいたけなど、様々なきのこで試してみてください。根菜類も煎り煮に適した食材です。大根、人参、ごぼうなどは、硬くて味が染み込みにくいイメージがありますが、煎り煮にすることで柔らかく、味がしっかりと染み込んだ仕上がりになります。だし汁や醤油、みりんなどでじっくりと煮込むことで、根菜本来の甘みも引き出されます。

白身魚も煎り煮にすることで、ふっくらと仕上がります。たらや鯛などの白身魚は、淡白な味わいが特徴ですが、煎り煮にすることで旨味が凝縮され、ご飯によく合う一品になります。酒、醤油、生姜などで調味し、煮汁を煮詰めることで、魚に味がしっかりと染み込みます。

煎り煮を作る際には、食材の水分量や味に合わせて、調味料の量や加熱時間を調整することが大切です。それぞれの食材の特徴を理解し、最適な煎り煮を作り出すことで、料理の幅が大きく広がります。色々な食材で試して、自分好みの味を見つけてみてください。

| 食材 | 煎り煮の特徴 |

|---|---|

| 豆腐 | 味が染み込みやすく、ふっくらとした食感になる。 |

| 鶏ひき肉 | 余分な水分が飛び、旨味が凝縮される。 |

| きのこ類 | 旨味が凝縮され、独特の風味を楽しめる。 |

| 根菜類 | 柔らかく、味がしっかりと染み込む。根菜本来の甘みも引き出される。 |

| 白身魚 | 旨味が凝縮され、ご飯によく合う。 |

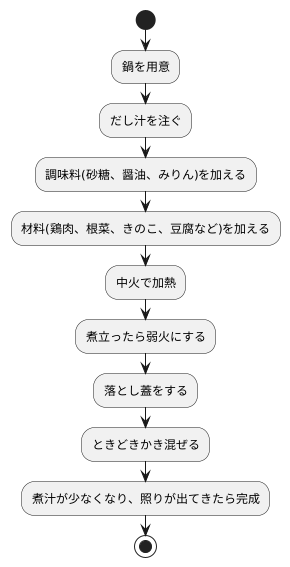

基本の煎り煮の作り方

煎り煮は、素材の持ち味をぎゅっと凝縮させ、風味豊かな味わいに仕上げる調理法です。 ふだんの食卓に一品加えるだけで、ご飯が進むおかずになります。ここでは、基本の煎り煮の作り方を詳しくご紹介します。

まず、鍋を用意し、だし汁を注ぎ入れます。昆布と鰹節から丁寧にとった一番だしを使うと、より深い味わいに仕上がりますが、市販の顆粒だしやだしパックでも手軽に作ることができます。だし汁の量は、材料がひたひたに浸かる程度を目安にしてください。

次に、調味料を加えます。 砂糖、醤油、みりんが基本の調味料です。甘辛い味が好みの方は砂糖を多めに、さっぱりとした味が好みの方は醤油を控えめにするなど、自分の好みに合わせて調整しましょう。みりんは、照りを出し、風味を豊かにする効果があります。

調味料がだし汁に溶け込んだら、いよいよ主役の登場です。一口大に切った鶏肉や根菜、きのこなど、お好みの材料を加えます。豆腐を使う場合は、崩れやすいので、優しく扱うのが大切です。

火加減は、はじめは中火で、煮立ってきたら弱火にしてじっくりと煮詰めていきます。焦げ付かないように、ときどき木べらなどで優しくかき混ぜましょう。落とし蓋をすると、煮汁が全体に均一に回り、味がよく染み込みます。

煮汁がほとんどなくなり、材料に照りが出てきたら完成です。火を止めて、余熱で味をなじませましょう。鶏ひき肉を使う場合は、ひき肉がパラパラになるまで炒め煮してから、調味料を加えて煮詰めます。

火加減や加熱時間を調整することで、好みの味加減や食感に仕上げることができます。 焦らずじっくりと煮詰めることが、美味しい煎り煮を作るためのコツです。出来上がった煎り煮は、温かいうちにご飯と一緒に味わうのはもちろん、冷めても美味しくいただけます。ぜひ、色々な材料で試して、自分好みの煎り煮を見つけてみてください。

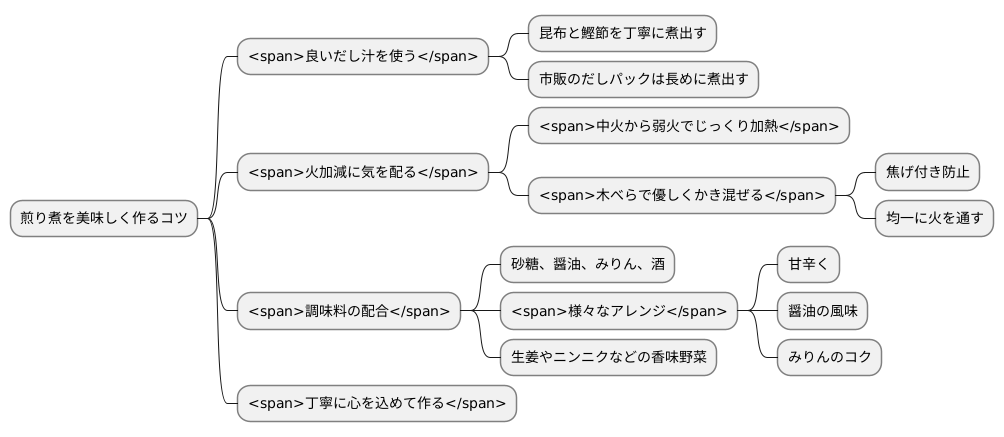

煎り煮を美味しく仕上げるコツ

煎り煮は、素材の持ち味を大切にしながら、じっくりと旨味を凝縮させる調理法です。調味料が素材によく染み込み、つやつやとした照りが食欲をそそります。そんな煎り煮をより美味しく仕上げるためには、いくつかの大切なコツがあります。

まず第一に、良いだし汁を使うことです。煎り煮の味を左右する重要な要素は、なんといってもだし汁です。昆布と鰹節を丁寧に煮出した、風味豊かなだし汁を使うことで、料理全体の味が格段に向上します。だし汁は、素材の旨味を引き出し、奥行きのある味わいを生み出します。市販のだしパックを使う場合でも、表示されている時間よりも少し長めに煮出すと、より濃いだしがとれます。

第二に、火加減に気を配ることです。煎り煮は、強火で一気に煮詰めるのではなく、中火から弱火でじっくりと加熱することが大切です。火が強すぎると、素材の表面だけが焦げてしまい、中まで味が染み込みません。また、焦げ付きにもつながり、苦味が出てしまいます。焦げ付きを防ぐには、木べらなどで鍋底から優しくかき混ぜ、全体に均一に火が通るように気を配りましょう。

第三に、調味料の配合です。砂糖と醤油、みりん、酒などの調味料を、素材の種類や好みに合わせて調整します。甘辛い味付けが基本ですが、砂糖を控えめにして醤油の風味を際立たせたり、みりんを多めに入れてコクを深めたりと、様々なアレンジが楽しめます。また、生姜やニンニクなどの香味野菜を加えることで、風味をさらに豊かにすることができます。

これらのコツを踏まえ、丁寧に心を込めて作れば、素材の旨味が最大限に引き出された、味わい深い煎り煮を作ることができます。家庭料理の定番として、ぜひ食卓に取り入れてみてください。

煎り煮のアレンジ方法

煎り煮は、素材の持ち味を生かしつつ、調味料や香味野菜を加えることで様々な味わいに変化させられる、奥深い料理です。基本となる醤油と砂糖の甘辛い味付けを土台に、味噌を加えることでコクと深みを、みりんを加えることで照りとまろやかさをプラスできます。また、生姜やニンニクといった香味野菜を加えることで、風味にアクセントが生まれます。すりおろしたり、みじん切りにしたり、薄切りにしたりと、切り方を変えることでも香りが変化するので、自分好みの風味を探求する楽しみが広がります。

仕上げにゴマを振れば香ばしさが増し、小口切りにしたネギを散らせば彩りと風味が豊かになります。その他にも、糸唐辛子や木の芽、柚子皮などを添えれば、見た目にも美しく、香りも楽しめる一品に仕上がります。煎り煮は、彩りを添えることで、食卓が華やかになり、食欲も増進します。

季節の野菜を使うことで、旬の味覚を存分に楽しむことができます。春には、柔らかく風味豊かなたけのこを、夏には、とろりとした食感のナスを、秋には、香り高いきのこを、冬には、ほくほくとした大根など、それぞれの季節ならではの野菜を取り入れることで、より一層美味しく、彩り豊かに仕上がります。

また、肉や魚介類を加えても、食べ応えのある一品になります。鶏肉や豚肉、牛肉など、好みの肉を一緒に煮込んだり、あるいは、魚や貝類を加えて、旨味をプラスするのもおすすめです。

自分好みの味付けや食材の組み合わせを見つけて、オリジナルの煎り煮を作ってみましょう。冷めても美味しく食べられるので、お弁当のおかずにもぴったりです。また、お酒のおつまみとしても最適で、様々な場面で活躍する万能な料理です。家庭で手軽に作れるだけでなく、冷蔵庫にある余り野菜を活用することもできるので、ぜひ、色々なアレンジに挑戦してみて下さい。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 味付けの基本 | 醤油と砂糖の甘辛い味付け |

| 味の変化 | 味噌:コクと深み みりん:照りとまろやかさ 香味野菜(生姜、ニンニクなど):風味のアクセント |

| 香味野菜の切り方 | すりおろし、みじん切り、薄切りなど |

| 仕上げ | ゴマ:香ばしさ 小口切りのネギ:彩りと風味 糸唐辛子、木の芽、柚子皮:見た目と香り |

| 季節の野菜 | 春:たけのこ 夏:ナス 秋:きのこ 冬:大根 |

| 肉や魚介類 | 鶏肉、豚肉、牛肉、魚、貝類 |

| その他 | 冷めても美味しい、お弁当のおかず、お酒のおつまみ、余り野菜の活用 |

まとめ

煎り煮は、食材が持つ本来の美味しさをぎゅっと閉じ込め、豊かな風味を引き出す調理法です。じっくりと弱火で煮詰めていくことで、食材の旨味が凝縮され、深い味わいとなるのが特徴です。よく知られている豆腐や鶏ひき肉の煎り煮だけでなく、野菜やきのこ、魚介類など、様々な食材で煎り煮を楽しむことができます。

基本の煎り煮は、まず鍋に油をひかずに食材を入れ、中火でじっくりと炒めていきます。食材から水分が出てきたら、調味料を加えてさらに煮詰めていきます。この時、焦げ付かないように弱火でじっくりと火を通すことが大切です。調味料は、醤油、砂糖、みりんが基本となりますが、料理酒やだし汁を加えても美味しく仕上がります。素材や好みに合わせて、調味料の量を調整することで、自分好みの味に仕上げることができます。

煎り煮は、基本の作り方をマスターすれば、様々なアレンジを加えることも可能です。例えば、野菜を加えて彩り豊かにしたり、きのこを加えて風味を深めたり、仕上げに生姜やごまを添えて風味をプラスしたりと、アイデア次第で様々なバリエーションを楽しむことができます。冷蔵庫にある残り物野菜を活用すれば、手軽に一品作ることができるので、忙しい日々のご飯作りにも役立ちます。

火加減や調味料の調整など、美味しく仕上げるためにはいくつかコツがあります。最初は焦げ付かないように注意深く火加減を調整し、慣れてきたら食材から出る水分量や火の通り具合を見ながら、火加減を調整していくと良いでしょう。また、砂糖は焦げ付きやすいので、加えるタイミングに注意が必要です。

ぜひご家庭でも煎り煮に挑戦し、素材本来の美味しさをじっくりと味わってみてください。家庭料理の定番に加えれば、毎日の食卓がより一層豊かになること間違いありません。きっと、日本の伝統的な家庭料理の奥深さを再発見できるはずです。

| 調理法 | 特徴 | 食材 | 基本の作り方 | アレンジ | コツ | メリット |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 煎り煮 | 食材本来の美味しさを閉じ込め、豊かな風味を引き出す。じっくり弱火で煮詰め、旨味を凝縮。 | 豆腐、鶏ひき肉、野菜、きのこ、魚介類など | 1. 鍋に油をひかずに食材を入れ、中火で炒める。 2. 水分が出てきたら調味料(醤油、砂糖、みりん、料理酒、だし汁など)を加え、弱火で煮詰める。 |

野菜、きのこなどを加えて彩り豊かにする。生姜やごまを添えて風味をプラス。残り物野菜を活用。 | 焦げ付かないよう弱火でじっくり加熱。食材の水分量や火の通り具合を見ながら火加減を調整。砂糖は焦げ付きやすいので加えるタイミングに注意。 | 手軽に一品作れる。毎日の食卓が豊かになる。日本の伝統的な家庭料理の奥深さを再発見できる。 |