魚をおろす技術:三枚おろしの魅力

料理を知りたい

『三枚おろし』って、魚を三枚に切るってことですよね?どんな風に切ったらいいんですか?

料理研究家

そうだよ。三枚おろしは、魚を『身が二枚』と『中骨』の、合わせて三枚になるようにおろす方法のことだ。まず、魚の頭を落としてから、背骨に沿って包丁を入れていくんだよ。

料理を知りたい

背骨に沿って…ですか。なんとなくイメージはできますが、実際やってみると難しそうですね。

料理研究家

最初は難しいかもしれないね。でも、練習すれば必ずできるようになるよ。魚の種類によって少しやり方が変わることもあるから、色々な魚で練習してみるといいよ。

三枚おろしとは。

魚を調理するときによく使われる『三枚おろし』という言葉について説明します。魚の頭をまず落として、骨のない身の両側と、真ん中の骨の部分、合わせて三枚になるようにおろすことを指します。または、こうして三枚におろされた身そのものを指すこともあります。小さな魚から大きな魚まで、どんな魚にも使える、色々な料理に役立つ方法です。

三枚おろしの基本

三枚おろしは、魚を頭から尾まで使い、料理のバリエーションを広げるための下ごしらえの基本です。一見複雑そうですが、手順を理解し練習すれば、誰でも綺麗におろせるようになります。

まず、新鮮な魚を用意し、流水で綺麗に洗って水気を拭き取ります。まな板の上に魚を置き、頭を左、腹を手前に置きます。出刃包丁を使う場合は、しっかりと柄を握り、刃先ではなく刃元から中央付近を使って作業します。

最初の切り込みは、エラ蓋の付け根から胸びれの後ろに向かって、斜めに包丁を入れます。次に、背骨に沿って、頭から尾の方向へ包丁を滑らせます。この時、刃先を少し上向きにして、背骨に軽く当てるように意識すると、身が多く取れます。

魚を裏返し、反対側も同じようにおろします。中骨に沿って包丁を滑らせ、腹骨を切り離します。

次に、中骨に沿って腹骨をすき取ります。包丁を寝かせ、中骨に沿って薄く削ぐように動かすと、綺麗に腹骨が取れます。最後に、腹骨と血合い骨を丁寧に取り除きます。骨抜きがあれば、更に綺麗に仕上がります。

最初はアジやイワシなどの比較的小さな魚から練習を始め、慣れてきたらタイやブリなどの大きな魚に挑戦してみましょう。三枚おろしをマスターすれば、刺身はもちろん、焼き魚、煮魚など、様々な魚料理が楽しめます。美しくおろした魚は、見た目も味も格別です。

| 手順 | 詳細 | ポイント |

|---|---|---|

| 1.準備 | 新鮮な魚を洗い、水気を拭き取る。まな板に頭を左、腹を手前に置く。 | |

| 2.最初の切り込み | エラ蓋の付け根から胸びれの後ろへ、斜めに包丁を入れる。 | 出刃包丁の場合は刃元から中央付近を使う。 |

| 3.背骨に沿って切る | 頭から尾へ、背骨に沿って包丁を滑らせる。 | 刃先を少し上向きにし、背骨に軽く当てる。 |

| 4.反対側も同じようにおろす | 魚を裏返し、中骨に沿って包丁を滑らせ、腹骨を切り離す。 | |

| 5.腹骨をすき取る | 中骨に沿って包丁を寝かせ、薄く削ぐように動かす。 | |

| 6.血合い骨と腹骨を取り除く | 腹骨と血合い骨を丁寧に取り除く。 | 骨抜きを使うと綺麗に仕上がる。 |

| 7.練習 | 最初はアジやイワシ、慣れてきたらタイやブリに挑戦する。 |

必要な道具

魚を三枚におろす作業は、良い道具を選ぶことから始まります。身を美しく切り分け、骨をきれいに取り除くには、切れ味が良い包丁が何よりも大切です。切れ味が悪いと、身が崩れてしまったり、骨に身が残ってしまったり、見た目も味も損なわれてしまいます。三枚おろしに適した包丁と言えば、出刃包丁です。厚みがあり、丈夫な刃を持つ出刃包丁は、魚の骨を断ち切るのに最適です。

包丁と同じくらい大切なのが、まな板です。三枚おろしは、ある程度の力を入れて行う作業です。そのため、しっかりと安定した、滑りにくい素材のまな板を選びましょう。大きさは、おろす魚がはみ出さない程度のものが良いでしょう。小さすぎると、作業中に魚が動いてしまい、綺麗に切れないばかりか、怪我をする危険もあります。大きめのまな板を使うことで、作業スペースを広く確保し、安全に、そして正確に作業を進めることができます。

まな板の上に濡らした布巾を敷くのも、作業をスムーズに進めるための工夫です。布巾を敷くことで、まな板と魚が密着し、魚が滑るのを防ぎます。包丁の刃が滑ってしまい、怪我をする危険も減らすことができます。

良い道具を揃えることは、美味しい料理を作るための第一歩です。出刃包丁は、定期的に研いで切れ味を保つようにしましょう。まな板も、使用後はすぐに洗い、清潔に保つことが大切です。食材の臭いが移ってしまうのを防ぎ、いつでも気持ちよく使えるように心がけましょう。これらの道具を適切に選び、手入れを怠らなければ、三枚おろしの作業がより楽になり、料理の腕も上がることでしょう。

| 道具 | 選び方のポイント | 使い方のポイント | お手入れ |

|---|---|---|---|

| 包丁 | ・切れ味が良い ・三枚おろしに適しているのは出刃包丁 ・厚みがあり、丈夫な刃 |

・魚の骨を断ち切る | ・定期的に研ぐ |

| まな板 | ・しっかりと安定している ・滑りにくい素材 ・おろす魚がはみ出さない程度の大きさ |

・濡らした布巾を敷いて、魚が滑るのを防ぐ | ・使用後はすぐに洗い、清潔に保つ |

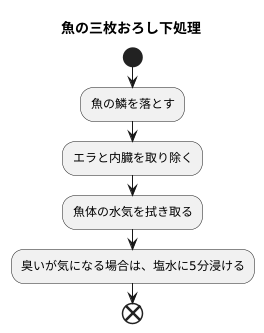

下処理の方法

魚を三枚おろしにする際、最初の大切な作業は下処理です。下処理を丁寧に行うことで、魚の生臭さを抑え、本来の美味しさを引き出すことができます。

まず、魚体の表面にびっしりと付いている鱗を落とします。専用の鱗取り器を使うと、飛び散ることなく効率的に作業できます。鱗取り器がない場合は、包丁の背を使うこともできますが、鱗が飛び散りやすいので、周囲を汚さないように注意が必要です。尾から頭に向かって、鱗の流れに逆らうように動かすと、綺麗に鱗を取り除くことができます。

次に、エラと内臓を取り除きます。エラぶたを開き、繋がっているエラを指で丁寧に外します。その後、腹部に包丁を入れ、内臓を全て取り出します。内臓に繋がっている血合いも、丁寧にこそげ落とすことが大切です。腹腔内を流水で綺麗に洗い流し、残った血や汚れを完全に除去します。

これらの下処理が終わったら、キッチンペーパーなどで魚体の水気をしっかりと拭き取ります。水気が残っていると、三枚おろしにする際に包丁が滑り、怪我をする危険があります。また、水気は雑菌の繁殖を促し、鮮度を落とす原因にもなります。特に、皮と身の間に残っている水分は丁寧に拭き取りましょう。

魚の種類によっては、特有の臭いが気になる場合があります。鯛やブリなどは、比較的臭いが少ないですが、鯖やいわしなどは、臭いが強い傾向があります。気になる臭いは、塩水に5分ほど浸けることで和らげることができます。塩水は、臭い成分を吸着する作用があるため、魚の生臭さを抑える効果があります。塩水に浸けた後は、真水で洗い流し、キッチンペーパーで水気を拭き取りましょう。

適切な下処理を行うことで、魚料理の美味しさが格段に向上します。一見面倒な作業に思えるかもしれませんが、丁寧な下処理は、料理の腕を上げるための第一歩です。

おろす手順

いよいよ魚を三枚におろす手順をご説明します。

まずは、魚をまな板の上に置き、しっかりと固定します。安定した場所で作業することが、安全に、そして綺麗に魚をおろすための第一歩です。出刃包丁を用いて、エラの下から包丁を入れ、頭を切り落とします。この時、一気に切り落とそうとせず、刃先を滑らすように動かすのがコツです。次に、魚の腹に切り込みを入れます。肛門から包丁の先端を入れ、頭の方に向かって、内臓を傷つけないように丁寧に切り開いていきます。お腹を開いたら、内臓を全て取り除きます。エラや血合いなども綺麗に洗い流しておきましょう。

いよいよ身と骨を分けていきます。中骨に沿って包丁を滑らせ、背骨から身を外していきます。この時、包丁を寝かせ気味にして、なるべく身を残すようにするのがポイントです。皮を切らないように、骨に沿って丁寧に包丁を進めていきましょう。反対側も同じように行い、二枚の身と中骨に分離します。ここまでくれば、あと少しです。

最後に、腹骨をすき取ります。薄い骨なので、小さな包丁を使うと作業しやすいでしょう。骨に沿って包丁を入れ、丁寧に骨を取り除きます。そして、皮を引きます。身の端を少し切り取り、皮と身の間に包丁を入れます。皮を下にしてまな板に固定し、包丁を寝かせながら、皮を引っ張るようにして身から剥がしていきます。皮と身の間に包丁の刃を滑り込ませ、一定の力で引くことが美しく仕上げるコツです。これで三枚おろしは完成です。

最初は戸惑うかもしれませんが、練習を重ねることでスムーズに、そして美しくおろせるようになります。焦らず、丁寧に作業を進めることが大切です。魚の身はデリケートなので、力加減に注意しながら、優しく包丁を動かすことを心がけましょう。

| 手順 | 詳細 | ポイント |

|---|---|---|

| 魚の固定 | 魚をまな板の上に置き、しっかりと固定する | 安定した場所で作業する |

| 頭の切断 | エラの下から包丁を入れ、頭を切り落とす | 一気に切り落とそうとせず、刃先を滑らすように動かす |

| 腹の切開 | 肛門から包丁の先端を入れ、頭の方に向かって内臓を傷つけないように切り開く | 内臓を傷つけない |

| 内臓の除去 | 内臓を全て取り除き、エラや血合いなども綺麗に洗い流す | – |

| 身と骨の分離(背側) | 中骨に沿って包丁を滑らせ、背骨から身を外す | 包丁を寝かせ気味にして、なるべく身を残すように、皮を切らないように、骨に沿って丁寧に包丁を進める |

| 身と骨の分離(反対側) | 反対側も同じように行う | – |

| 腹骨の除去 | 腹骨をすき取る | 小さな包丁を使うと作業しやすい |

| 皮引き | 身の端を少し切り取り、皮と身の間に包丁を入れ、皮を下にしてまな板に固定し、包丁を寝かせながら、皮を引っ張るようにして身から剥がす | 皮と身の間に包丁の刃を滑り込ませ、一定の力で引く |

| 全体 | 練習を重ねることでスムーズに、そして美しくおろせるようになる | 焦らず、丁寧に作業を進めることが大切。魚の身はデリケートなので、力加減に注意しながら、優しく包丁を動かす |

様々な活用法

三枚おろしにした魚は、様々な料理に姿を変え、食卓を彩ります。言うまでもなく、お刺身、焼き魚、煮魚といった定番料理の主役となります。新鮮な魚を薄く切ってわさび醤油でいただくお刺身は、素材本来の旨味を堪能できます。また、こんがりと焼き上げた焼き魚は、香ばしい香りが食欲をそそり、ふっくらと煮上げた煮魚は、じんわりと染み込んだ味が体にしみわたります。三枚おろしは、これらの基本的な調理法以外にも、様々な可能性を秘めています。例えば、衣を付けて揚げれば、サクサクとした食感の揚げ物に。小麦粉をまぶしてバターで焼けば、洋風のムニエルとして楽しむことができます。野菜やきのこなどと一緒に包み焼きにしたり、あんかけにしたりと、アレンジ次第で無限の料理が生まれます。三枚おろしをマスターすれば、冷蔵庫にある魚がまるで魔法の箱のように感じられるでしょう。今日食べたい料理に合わせて、自由に魚を調理できる喜びは何物にも代えがたいものです。自分好みの味付けを探求し、オリジナルの料理を編み出すのも料理の醍醐味です。砂糖と醤油で甘辛く煮詰めたり、味噌と生姜で風味豊かに仕上げたり、様々な調味料と組み合わせることで、全く異なる味わいが生まれます。また、旬の野菜やハーブを取り入れることで、季節感あふれる一皿に仕上げることもできます。魚を自分で捌くことは、単に料理の幅を広げるだけでなく、食材への理解を深めることにも繋がります。魚の鮮度を自分の目で確かめ、骨や皮の感触を手で感じることで、より安全に、そしてより美味しく魚を味わうことができるでしょう。三枚おろしは、最初は少し難しいと感じるかもしれませんが、練習を重ねることで必ず上達します。魚を捌くことで得られる喜びと、食卓の豊かさは、きっとあなたを料理の世界へといざなってくれるでしょう。

| 調理法 | 説明 |

|---|---|

| 刺身 | 新鮮な魚を薄く切ってわさび醤油でいただく。素材本来の旨味を堪能できる。 |

| 焼き魚 | こんがりと焼き上げた香ばしい香りが食欲をそそる。 |

| 煮魚 | ふっくらと煮上げた、じんわりと染み込んだ味が体にしみわたる。 |

| 揚げ物 | 衣を付けて揚げる。サクサクとした食感。 |

| ムニエル | 小麦粉をまぶしてバターで焼く。洋風の料理。 |

| 包み焼き | 野菜やきのこなどと一緒に包んで焼く。 |

| あんかけ | あんをかける。 |

| 甘辛煮 | 砂糖と醤油で甘辛く煮詰める。 |

| 味噌生姜煮 | 味噌と生姜で風味豊かに仕上げる。 |

練習の重要性

魚を三枚におろす技術は、簡単に身に付くものではありません。まるで魔法のように、滑らかに包丁を動かし、美しい三枚おろしを完成させるには、継続的な練習が不可欠です。

最初は、魚の骨の複雑な構造に戸惑い、包丁の刃が思うように動かないこともあるでしょう。皮がうまく引けなかったり、身が骨にたくさん残ってしまったり、失敗を繰り返すこともあるかもしれません。しかし、諦めずに挑戦し続けることが大切です。

練習を始めたばかりの頃は、アジやイワシなど、比較的小さく骨が柔らかい魚から始めるのがおすすめです。魚をしっかりと固定し、包丁の角度や動かし方を意識しながら、丁寧に作業を進めましょう。最初はうまくいかないかもしれませんが、練習を重ねるうちに、自然と手の感覚が身についてきます。

ある程度慣れてきたら、タイやヒラメなど、様々な種類の魚に挑戦してみましょう。魚の種類によって、骨の構造や身の硬さ、皮の厚さが異なります。それぞれの魚の特徴を理解し、適切な包丁の使い方を学ぶことで、より幅広い技術を習得することができます。

近所の魚屋さんで、旬の魚やおすすめの魚を聞いてみるのも良いでしょう。魚のプロの意見を聞くことで、新しい発見があるかもしれません。また、自分で魚を選ぶ機会が増えることで、自然と魚の目利きも上達します。新鮮な魚を見分けられるようになれば、より美味しい料理を作ることができます。

美味しい魚料理を作るためには、三枚おろしの技術は欠かせません。地道な努力を続けることで、必ず技術は向上します。焦らず、じっくりと練習に取り組み、美味しい魚料理で食卓を彩りましょう。

| 目標 | 方法 | ポイント |

|---|---|---|

| 魚を三枚におろせるようになる | 継続的な練習 | 諦めずに挑戦し続ける |

| 三枚おろしの技術向上 | アジやイワシ等の小さい魚から始め、徐々にタイやヒラメ等の様々な種類の魚に挑戦する | 魚の骨の構造や身の硬さ、皮の厚さの違いを理解し、適切な包丁の使い方を学ぶ |

| より美味しい魚料理を作る | 魚のプロの意見を聞き、自分で魚を選ぶ機会を増やす | 新鮮な魚を見分けられるようになる |