油通し:中華料理の技を極める

料理を知りたい

先生、『油通し』って、材料を油で揚げることと同じなんですか?

料理研究家

いい質問だね。似ているけれど、揚げるのと油通しは違うんだよ。油通しは、低い温度の油に材料をさっとくぐらせることで、揚げるよりも短い時間で油から取り出すんだ。だから、油通しした料理は、衣をまとってカリッとする『揚げ物』とは違う食感になるんだよ。

料理を知りたい

なるほど。じゃあ、油通しするとどうなるんですか?

料理研究家

油通しすることで、野菜ならきれいな緑色が保たれたり、肉ならうまみが逃げずに閉じ込められたりするんだ。他にも、煮物にコクが出たり、余分な水分が抜けて味がしみ込みやすくなったりする効果もあるんだよ。

油通しとは。

『油通し』とは、中華料理の調理方法のひとつです。野菜やお肉といった材料を、低い温度の油にさっとくぐらせることを指します。『揚げる』のとは違います。油通しをすることで、余分な水分を飛ばし、下味をつけた材料の表面を固めて旨味を閉じ込め、色鮮やかに仕上げることができます。また、煮物などにするとコクがでるといった効果もあります。油はたっぷりと使うのが良く、温度は材料を入れた時に泡が立つくらいが目安です。温度が低すぎると、材料が油っぽくなってしまいます。油通しの代わりに、さっと湯通しすることもあります。

油通しの基本

油通しは、中華料理で欠かせない技法の一つです。食材に油をくぐらせることで、様々な効果が生まれます。まず、食材の表面を油の膜で覆うことで、うまみが外に逃げるのを防ぎます。次に、食材内部の水分を適度に抜き、表面をパリッと仕上げることで、食感の向上につながります。さらに、油通しは野菜の色を鮮やかにし、食欲をそそる見た目を作ります。また、肉や魚介類に油通しを施すと、独特の香ばしさが加わり、風味が増します。

油通しは、揚げ物とは異なります。揚げ物は高温の油でじっくりと加熱するのに対し、油通しは比較的低い温度の油に短時間くぐらせるだけです。そのため、食材の水分が失われすぎることなく、素材本来の持ち味を活かすことができます。家庭でも簡単に取り入れられる技法なので、ぜひ挑戦してみてください。

油通しの際は、食材が油にしっかり浸かる量の油を用意しましょう。鍋やフライパンに油を入れ、菜箸の先を油につけた時に、細かい泡がシュワシュワと穏やかに出る程度が適温です。温度が高すぎると食材が焦げてしまうため、注意が必要です。逆に、温度が低すぎると、食材が油を吸いすぎてベタッとしてしまうため、火加減の調整が重要です。油通しした食材は、網じゃくしなどを使って油をよく切りましょう。こうすることで、余分な油を取り除き、さっぱりとした仕上がりになります。油通しをマスターすれば、いつもの炒め物や煮物がワンランク上の味に仕上がります。

| 油通しの効果 | 油通しと揚げ物の違い | 油通しの手順 |

|---|---|---|

|

|

|

油通しの効果

油通しは、食材に油をまとわせることで、単に加熱調理する以上の様々な効果を生み出します。食材の種類や調理法によって使い分けることで、より美味しく、見た目も美しい料理に仕上げることができます。

まず、油通しによって食材の表面が油で覆われることで、内部の水分やうまみが外に逃げるのを防ぎます。これは、肉や魚などの調理において特に重要です。油の膜がうまみを閉じ込めるため、ジューシーで風味豊かな仕上がりになります。焼き物や炒め物など、短時間で仕上げる料理に油通しを施すことで、食材の旨味を最大限に引き出すことが可能です。

次に、油通しは野菜の色味を鮮やかに保つ効果があります。ほうれん草やかぼちゃなどの緑黄色野菜は、加熱すると色素が変化しやすく、くすんだ色合いになりがちです。しかし、油通しをすることで、野菜の表面に油の膜ができ、色素が空気に触れるのを防ぎます。そのため、加熱後も鮮やかな緑色や黄色を保つことができ、見た目にも美しい料理に仕上がります。彩りは食欲にも影響するため、油通しは料理の見栄えをよくする重要な調理法と言えるでしょう。

さらに、油通しは食材の食感を変化させる効果も持ちます。きのこ類は油通しすることで、生の状態とは異なる独特の歯ごたえと香りが生まれます。油で加熱されることで、きのこに含まれる水分が適度に抜けて、歯ごたえがよくなります。また、油によってきのこの香りが引き立ち、風味も増します。ナスなどの野菜も油通しすることで、とろりとした食感になり、油との相性も抜群です。

このように、油通しは食材のうまみを閉じ込め、色味を鮮やかに保ち、食感を変化させるなど、様々な効果をもたらします。これらの効果を理解し、食材や料理に合わせて適切に油通しを活用することで、料理の腕前をぐっと高めることができるでしょう。

| 油通しの効果 | 説明 | 食材例 |

|---|---|---|

| うまみを閉じ込める | 食材の表面が油で覆われることで、内部の水分やうまみが外に逃げるのを防ぎ、ジューシーで風味豊かな仕上がりになります。 | 肉、魚 |

| 色味を鮮やかに保つ | 野菜の表面に油の膜ができ、色素が空気に触れるのを防ぐため、加熱後も鮮やかな色を保ちます。 | ほうれん草、かぼちゃなどの緑黄色野菜 |

| 食感を変化させる | 食材に含まれる水分が適度に抜けて、歯ごたえがよくなったり、とろりとした食感になります。 | きのこ、ナス |

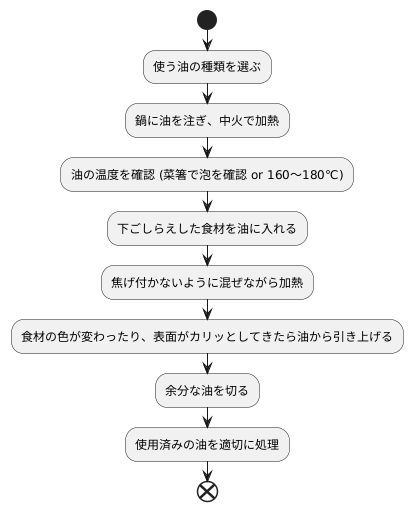

油通しの手順

油通しは、食材に美しい色をつけたり、食感を良くしたり、風味を豊かにしたり、保存性を高めたりする、様々な利点を持つ調理技法です。一見難しそうに思えますが、手順を踏めば家庭でも手軽に行えます。

まず、使う油の種類を選びます。素材や仕上がりの好みに合わせて、菜種油、ごま油、大豆油などから適切なものを選びましょう。風味を重視するなら、香り高いごま油がおすすめです。次に、鍋に選んだ油を注ぎます。油の量は、食材がしっかり浸る程度が目安です。火加減は中火に設定し、油を温めます。油の温度は非常に重要です。低すぎると食材が油っぽくなり、高すぎると焦げてしまいます。菜箸の先を油に浸けてみて、細かい泡がシュワシュワと上がってくる状態が適温です。温度計があれば、160~180度を目安にすると良いでしょう。

油の温度が適切になったら、下ごしらえをした食材を油に入れます。一度に入れる量は、油の温度が下がらない程度にしましょう。入れすぎると温度が下がり、食材が油っぽくなってしまうため、注意が必要です。食材を入れたら、焦げ付かないように菜箸で優しく混ぜながら加熱します。食材全体に均一に火が通るように、時々ひっくり返すと良いでしょう。

食材の色が変わったり、表面がカリッとしてきたら油から引き上げます。網じゃくしですくい上げ、余分な油を切ります。キッチンペーパーを敷いたバットに並べると、さらに油を切ることができます。油通しした食材は、そのまま食べても美味しいですが、炒め物、煮物、和え物など、他の料理に活用することで、より一層美味しくなります。油通しした野菜は、煮崩れしにくくなるため、煮物に最適です。また、油通しすることで野菜の青臭さが和らぎ、食べやすくなります。

最後に、使用済みの油は適切に処理しましょう。新聞紙や牛乳パックなどに吸わせて燃えるゴミとして捨てる、または凝固剤で固めて捨てるなど、自治体の指示に従ってください。

適切な油の温度

揚げ物を美味しく仕上げるためには、油の温度管理が非常に大切です。温度が適温でないと、べとついたり、焦げ付いたりして、せっかくの料理が台無しになってしまうこともあります。

揚げ物の油の温度は、食材の種類や大きさによって調整する必要があります。例えば、薄い野菜のかかき揚げは高温でさっと揚げることで、カリッとした食感が生まれます。反対に、厚みのある鶏肉などは、中温でじっくり揚げることで、中まで火を通し、ふっくらジューシーに仕上げることができます。衣をつけた食材を揚げる際は、一般的に160度から170度が目安となります。

油の温度を正確に測るには、調理用温度計を使うのが一番確実です。温度計がない場合は、菜箸の先を油に入れてみて下さい。菜箸の周りに細かい泡がシュワシュワと静かに出てくれば、適温のサインです。泡が大きく勢いよく上がってくる場合は、温度が高すぎる証拠です。また、油の表面にうっすらと煙が立ち始めたら、火を弱めて温度を下げる必要があります。

五感を研ぎ澄ませて油の状態を観察することも重要です。揚げている最中の音や、食材の色づき具合をよく見て、温度を調整しましょう。パチパチという軽快な音が聞こえ、食材が黄金色に色づいてきたら、揚げ上がりの合図です。最初は戸惑うこともあるかもしれませんが、経験を積むことで、目と音、そして香りで油の温度を判断できるようになります。焦らず、じっくりと練習を重ねて、美味しい揚げ物を作りましょう。

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| 油の温度管理 | 揚げ物を美味しく仕上げるためには油の温度管理が非常に大切。温度が適温でないと、べとついたり、焦げ付いたりする。 |

| 食材による温度調整 | 食材の種類や大きさによって油の温度を調整する必要がある。薄い野菜は高温、厚みのある鶏肉などは中温で揚げる。衣をつけた食材は160~170度が目安。 |

| 温度の測り方 | 調理用温度計を使うのが確実。温度計がない場合は、菜箸の先を油に入れて泡の状態を確認する。細かい泡が静かに出れば適温。泡が大きく勢いよく上がれば高温。煙が立ち始めたら火を弱める。 |

| 五感を研ぎ澄ます | 音や食材の色づき具合を観察し、温度を調整する。パチパチという音と黄金色が揚げ上がりのサイン。経験を積むことで、目と音、香りで油の温度を判断できるようになる。 |

油通しの代用

油通しをせずに済ませたい時や、油の量を少なくしたい時は、下ゆでが役に立ちます。下ゆでは、ぐつぐつと煮立ったお湯に材料を短時間入れる調理法です。油通しと同じように、材料に含まれる余計な水分を取り除き、加熱しても色鮮やかに仕上げる効果があります。

しかし、油で揚げた時のような香ばしさやコクは出ません。そのため、どんな料理を作るかによって、油通しと下ゆでを使い分けることが重要です。例えば、ほうれん草のおひたしなど、素材本来の味を活かしたい料理には下ゆでが、天ぷらなど、香ばしさが欲しい料理には油通しが適しています。

油を使いたくない場合は、電子レンジを使う方法もあります。耐熱の器に材料を入れ、少量の水を加えて加熱することで、油を使わずに材料の下ごしらえができます。野菜を柔らかくしたり、アクを抜いたりするのに便利です。加熱時間は材料によって調整しましょう。

それぞれの調理法には、良い点と悪い点があります。下ゆでは油を使わないのでヘルシーですが、油通しに比べてコクや風味は劣ります。電子レンジは手軽で早く下ごしらえができますが、加熱しすぎると食感が悪くなることがあります。それぞれの調理法の特徴を理解し、作る料理に合わせて最適な方法を選びましょう。例えば、青菜を和え物に使う場合は下ゆで、揚げ物の下ごしらえには油通し、少量の野菜をさっと加熱したい場合は電子レンジ加熱といったように、使い分けることで、より美味しく料理を作ることができます。

| 調理法 | メリット | デメリット | 適した料理 |

|---|---|---|---|

| 下ゆで | 油を使わないのでヘルシー、材料の色鮮やかさを保つ | 油で揚げた時のような香ばしさやコクは出ない | ほうれん草のおひたしなど、素材本来の味を活かしたい料理 |

| 油通し | 香ばしさやコクが出る、材料の色鮮やかさを保つ | 油を使う | 天ぷらなど、香ばしさが欲しい料理 |

| 電子レンジ加熱 | 手軽で早く下ごしらえができる、油を使わない | 加熱しすぎると食感が悪くなる | 少量の野菜をさっと加熱したい場合 |

まとめ

油通しは、中華料理の調理方法としてよく知られていますが、家庭でも手軽に取り入れることができます。難しそうに思えるかもしれませんが、コツさえつかめば驚くほど簡単にできます。油通しをすることで、食材本来の美味しさをぎゅっと閉じ込め、彩り豊かに仕上げ、風味をより深くすることができます。

油通しの最大の利点は、食材のうまみを逃さないことです。高温の油で短時間加熱することで、食材の表面をコーティングし、内部の水分や栄養分の流出を防ぎます。例えば、野菜を油通しすると、シャキシャキとした歯ごたえを保ちつつ、甘みやうまみが凝縮されます。肉や魚介類の場合は、柔らかくジューシーに仕上がり、旨みがしっかりと閉じ込められます。

また、油通しは食材の色合いをよくするのにも効果的です。加熱することで、野菜の緑色が鮮やかになり、肉や魚介類の表面にきれいな焼き色がつきます。彩りがよくなることで、料理全体の見栄えが格段に向上し、食欲をそそります。

さらに、油通しは料理にコクを与える効果もあります。食材の表面が油でコーティングされることで、香ばしさが増し、風味に深みが出ます。いつもの炒め物や煮物に油通しした食材を加えるだけで、ぐっと味が引き締まり、ワンランク上の仕上がりになります。

油通しに必要なのは、適切な油の温度と正しい手順です。油の温度が低すぎると食材が油っぽくなってしまい、高すぎると焦げてしまいます。食材の種類によって適切な温度は異なりますので、レシピをよく確認することが大切です。また、一度にたくさんの食材を油に入れると温度が下がってしまい、うまく油通しができません。少量ずつ入れるようにしましょう。

これらの点に注意すれば、初心者の方でも失敗なく油通しをすることができます。油通しをマスターすることで、料理の幅が広がり、より美味しく、見た目も美しい料理を作ることができるようになります。ぜひ、この機会に油通しに挑戦し、いつもの料理をワンランクアップさせてみてはいかがでしょうか。

| 利点 | 効果 | 具体例 |

|---|---|---|

| うまみを逃さない | 食材の表面をコーティングし、内部の水分や栄養分の流出を防ぐ | 野菜:シャキシャキ食感と甘みうまみ凝縮 肉/魚介類:柔らかくジューシー、旨み閉じ込め |

| 色合いをよくする | 加熱で野菜の緑色が鮮やかになり、肉/魚介類の表面にきれいな焼き色がつく | 料理全体の見栄え向上、食欲増進 |

| コクを与える | 食材の表面が油でコーティングされ、香ばしさ増し、風味に深みが出る | 炒め物や煮物の味が引き締まり、ワンランク上の仕上がり |