片褄折り:美しい串打ちの技

料理を知りたい

先生、『片褄折り』って串の打ち方の一つらしいんですけど、どういう意味ですか?

料理研究家

いい質問だね。『片褄折り』は、魚の身を串に刺す時に、片方の身の一部を内側に折り込んでから串を打つ方法だよ。見た目も美しくなるし、加熱した時に身が崩れにくくなる効果もあるんだ。

料理を知りたい

なるほど。身が崩れにくくなるのは便利ですね。どんな料理に使われるんですか?

料理研究家

そうだね。焼き鳥や、魚の塩焼き、煮物など、様々な料理に使われているよ。特に、形を綺麗に保ちたい料理に適しているね。

片褄折りとは。

「料理」や「台所」で使われる言葉、『片褄折り』(串の打ち方の一つ。魚の身を片側、内側に巻き込んで串を打つ方法。→りょうづまおり)について

片褄折りの概要

焼き鳥や焼き魚といった串焼き料理には、様々な串の打ち方があります。その中でも、「片褄折り」は、食材の持ち味を最大限に引き出し、見た目にも美しい仕上がりとなる技法です。

片褄折りとは、読んで字のごとく、食材の端を片側だけ内側に折り込んで串を打つ方法です。特に魚を焼く際に用いられることが多く、魚の身を半分に切り、皮目を外側にして、片方の身の先端部分を内側に巻き込むように折り畳みます。そして、折り畳んだ身に串を刺し、焼き上げます。

この技法には、幾つかの利点があります。まず、折り畳むことで身が厚くなるため、火が均一に通ります。薄いまま焼くと、表面は焦げているのに中は生焼け、といった事態になりがちですが、片褄折りなら、外は香ばしく、中はふっくらと焼き上がります。また、身が崩れにくくなるのも大きな利点です。魚は焼くと身が縮み、崩れやすいものですが、片褄折りによって身がしっかりと固定されるため、形が崩れることなく、美しく焼き上がります。さらに、食べやすくなるという点も見逃せません。折り畳まれた身は、箸で掴みやすく、一口で食べやすい大きさになります。

一見すると複雑な技法に思えるかもしれませんが、基本的な手順さえ覚えれば、家庭でも比較的簡単に実践できます。魚の切り方、折り畳み方、串の打ち方など、ポイントをしっかりと押さえれば、誰でも美しい片褄折りをマスターできます。

片褄折りは、単なる串打ちの技法ではありません。食材への敬意と、食べる人への心遣いが込められた、日本料理ならではの繊細な表現と言えるでしょう。この技法を学ぶことで、料理の腕前が上がるだけでなく、日本料理の奥深さも感じることができるはずです。

| 技法名 | 説明 | 利点 |

|---|---|---|

| 片褄折り | 食材の端を片側だけ内側に折り込んで串を打つ方法。特に魚を焼く際に用いられる。 |

|

片褄折りの利点

片褄折りは、食材を斜めに半分に折る調理技法で、焼き物や揚げ物など様々な料理で活用されています。この一見シンプルな技法には、料理の仕上がりを大きく左右する様々な利点が隠されています。まず第一に、食材の厚みを均一にする効果があります。魚や野菜など、元々の形状に厚みのばらつきがある食材を片褄折りすることで、全体が同じ厚さになり、火の通り方が均一になります。そのため、中心部が生焼けだったり、表面が焦げすぎたりといった焼きムラを防ぎ、ふっくらとジューシーな仕上がりを実現できます。特に、火加減の調整が難しい焼き魚を作る際には、この利点は大きなメリットとなります。

第二に、片褄折りは食材をコンパクトにする効果があります。食材を折り畳むことで、全体が小さくなり、焼き網の上で安定感が増します。また、串に刺す場合も、食材がしっかりと固定され、焼き加減を調整するためにひっくり返す際も、串から外れにくく、扱いやすくなります。特に、焼き鳥のように小さくて動かしにくい食材を扱う際には、この利点が作業効率を向上させます。

さらに、片褄折りは料理の見栄えを良くする効果もあります。折り畳まれた食材は、まるで花びらのように美しく、立体的で洗練された印象を与えます。シンプルな焼き魚も、片褄折りすることで、料亭で出てくるような上品な一品に変身します。また、食材の色や模様が重なり合うことで、見た目にも奥行きが生まれ、食欲をそそります。家庭料理でも、ちょっとした工夫で、まるでプロが作ったような美しい料理を食卓に並べることができます。このように、片褄折りは、味だけでなく見た目にもこだわった料理を作る上で、欠かせない技法と言えるでしょう。

| 利点 | 効果 | 料理への影響 |

|---|---|---|

| 厚みを均一にする | 食材全体が同じ厚さになる | 火の通り方が均一になり、焼きムラを防ぎ、ふっくらジューシーな仕上がりになる。 |

| 食材をコンパクトにする | 食材が小さくなり、安定感が増す。串に刺しやすく、扱いやすい。 | 焼き網の上で安定し、ひっくり返しやすく、作業効率が向上する。 |

| 見栄えを良くする | 花びらのように美しく、立体的で洗練された印象を与える。色や模様が重なり、奥行きが出る。 | 上品な印象になり、食欲をそそる。 |

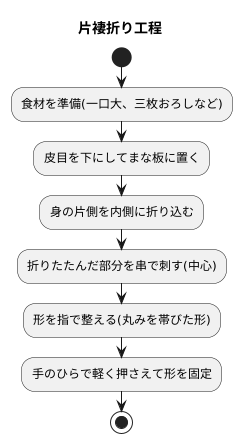

片褄折りの手順

焼き鳥や焼き魚など、和食の調理において食材を美しく、そして均一に火を通すための技法、それが片褄折りです。一見すると複雑そうに見えますが、手順を丁寧に追っていけば、家庭でも手軽に実践できます。

まず、下準備として、串を刺す食材を用意します。鶏肉であれば一口大に切り、魚であれば三枚におろすなど、それぞれの食材に適した大きさに整えておきましょう。食材によっては、あらかじめ塩や胡椒などで下味をつけておくのも良いでしょう。

次に、まな板の上に食材の皮目を下にして置きます。皮を下にすることで、焼き上がりが香ばしくなり、また、食材が焼き面にこびりつくのを防ぎます。

いよいよ片褄折りの工程です。身の片側を内側に折り込み、折りたたんだ部分を串で刺します。この時、串は食材の中心に刺すように意識しましょう。中心から外れてしまうと、焼きムラができ、食材の一部が生焼けになったり、反対に焦げすぎたりする原因となります。また、形も崩れやすくなってしまいます。

串を刺したら、食材全体の形を指で優しく整えます。ふっくらとした丸みを帯びた形に仕上げるのが理想的です。もし、食材の端が不揃いであったり、長すぎる場合は、包丁で切り落とし、形を整えましょう。切り落とした部分は、別の料理に活用したり、だしを取ったりするのも良いでしょう。

最後に、手のひらで食材全体を軽く押さえて形を固定します。こうすることで、焼いている最中に形が崩れるのを防ぎ、美しい焼き上がりを実現できます。

最初のうちは、形が不均一になったり、串の位置がずれたりするかもしれません。しかし、焦らず、何度か練習を繰り返すことで、誰でも美しい片褄折りを習得できます。コツを掴めば、焼き鳥だけでなく、様々な食材に応用できるため、料理の幅がぐっと広がります。ぜひ、挑戦してみてください。

使う食材

片褄折りという調理法は、食材を折りたたんで調理する技で、様々な食材に活用できます。特に、魚介類を美しく焼き上げる際に効果を発揮します。例えば、秋の味覚の代表であるサンマや、小骨が多いイワシ、おなじみのアジなどを、片褄折りすることで、ふっくらと綺麗に焼き上がり、見た目も食欲をそそります。魚の身が崩れやすいといった心配も軽減され、食べやすさも向上します。

魚介類だけでなく、鶏肉や豚肉といった肉類にも応用できます。鶏のもも肉や胸肉を片褄折りにして焼けば、火の通りが均一になり、ふっくらジューシーに仕上がります。豚肉の場合は、薄切り肉を重ねて片褄折りすることで、ボリューム感を出しつつも、食べやすい大きさに整えることができます。

野菜にも片褄折りは有効です。長ネギやアスパラガスなど、ある程度の長さのある野菜に適しています。長ネギを斜めに切り、片褄折りにして焼けば、表面積が増えるため、香ばしく焼き上がり、甘みも増します。アスパラガスは、片褄折りすることで、火の通りが早くなり、歯ごたえを残しつつも、柔らかく仕上げることができます。

食材によって、折り畳む方向や串の打ち方を工夫することで、片褄折りの効果を最大限に引き出すことができます。魚の骨が多い場合は、骨に沿って折ることで、食べやすくなります。肉の場合は、厚みのある部分を内側に折り込むことで、火の通りを均一にすることができます。野菜は、繊維に沿って折ることで、食感を損なうことなく、美味しく仕上げることができます。このように、食材の形状や大きさを考慮し、適切な方法で片褄折りを行うことで、料理の見た目と味わいを格段に向上させることができます。

| 食材 | 効果 | 具体的な例 | その他 |

|---|---|---|---|

| 魚介類 | 綺麗に焼き上がり、見た目も食欲をそそる、身の崩れ防止、食べやすさの向上 | サンマ、イワシ、アジ | 骨が多い場合は、骨に沿って折る |

| 鶏肉、豚肉 | 火の通りが均一、ふっくらジューシー、ボリューム感、食べやすい大きさ | 鶏もも肉、鶏胸肉、豚薄切り肉 | 厚みのある部分を内側に折り込む |

| 野菜 | 表面積が増え香ばしく、甘みが増す、火の通りが早くなる、歯ごたえを残しつつ柔らかく仕上がる | 長ネギ、アスパラガス | 繊維に沿って折る |

注意点

片褄折りを作る際には、いくつか気を付けたい点があります。まず何よりも大切なのは、食材の鮮度です。新鮮な食材は、みずみずしく弾力があるため、折りたたむ作業が容易で、見た目も美しく仕上がります。反対に、鮮度が落ちた食材は、柔らかく崩れやすいため、きれいな形を保つのが難しくなります。購入する際は、色つややハリ、香りなどをよく確認し、新鮮なものを選びましょう。

次に、串を打つ工程にも注意が必要です。串を打つことで、食材の形を固定し、焼き崩れを防ぐことができますが、力を入れすぎると食材が潰れてしまい、せっかくの食感が損なわれてしまいます。食材を優しく包み込むように、そっと串を刺すのがコツです。また、串を打つ位置も重要です。食材の中心を通るように刺すことで、均一に火を通すことができます。

さらに、焼き加減にも気を配る必要があります。片褄折りは、食材を折りたたむことで表面積が小さくなるため、普通の焼き物よりも火の通りが早くなります。そのため、焼きすぎると食材が硬くなってしまい、美味しさが半減してしまいます。中心まで火が通っていれば、表面に軽く焼き色がつく程度で十分です。焼き時間は、食材の種類や大きさ、火加減によって調整しましょう。様子を見ながら、焦げ付かないように注意深く焼き上げます。

これらの点に注意することで、見た目も美しく、風味豊かな片褄折りを作ることができます。少しの手間をかけるだけで、料理の出来栄えが格段に向上しますので、ぜひお試しください。

| 注意点 | 詳細 |

|---|---|

| 食材の鮮度 | 新鮮な食材はみずみずしく弾力があるため、折りたたむ作業が容易で、見た目も美しく仕上がります。鮮度が落ちた食材は柔らかく崩れやすいため、きれいな形を保つのが難しくなります。色つややハリ、香りなどをよく確認し、新鮮なものを選びましょう。 |

| 串を打つ工程 | 力を入れすぎると食材が潰れてしまい、食感が損なわれます。食材を優しく包み込むように、そっと串を刺すのがコツです。食材の中心を通るように刺すことで、均一に火を通すことができます。 |

| 焼き加減 | 片褄折りは、食材を折りたたむことで表面積が小さくなるため、普通の焼き物よりも火の通りが早くなります。焼きすぎると食材が硬くなってしまい、美味しさが半減します。中心まで火が通っていれば、表面に軽く焼き色がつく程度で十分です。焼き時間は、食材の種類や大きさ、火加減によって調整しましょう。 |

まとめ

日本の食文化には、食材の持ち味を最大限に引き出し、見た目にも美しい料理を作るための様々な技があります。その中でも、「片褄折り」は、串に刺した食材を折り畳むことで、火の通りを均一にし、見た目にも華やかさを添える、繊細で高度な技です。一見すると難しそうに思えますが、基本を理解し、繰り返し練習することで、誰でも習得することができます。

片褄折りは、まず、下ごしらえをした食材を串に刺すところから始まります。この時、食材の厚さや大きさを均一にすることが重要です。食材が不揃いだと、火の通りが悪くなったり、見た目が悪くなったりすることがあります。次に、串に刺した食材を、まるで着物を纏わせるように、丁寧に折り畳んでいきます。食材の種類や大きさによって折り畳む回数や角度を調整することで、火の通り具合や仕上がりの形を自在に操り、美しく仕上げることができます。

片褄折りは、鶏肉や野菜など、様々な食材に用いることができます。鶏肉の場合は、皮と身の間に火が均一に通ることで、皮はパリッと香ばしく、身はふっくらとジューシーに焼き上がります。野菜の場合は、折り畳むことで表面積が増え、味が染み込みやすくなるだけでなく、見た目にも華やかになります。また、魚介類にも応用でき、均一な加熱で旨味を閉じ込め、ふっくらとした食感に仕上げることができます。

片褄折りは、単なる調理技術ではなく、日本の食文化を象徴する大切な技の一つです。食材を無駄なく使い、見た目にも美しい料理を作るという、日本人の繊細な心遣いが込められています。この美しい技法を家庭でも実践し、次の世代へと伝えていくことで、日本の食文化の奥深さをより一層感じることができるでしょう。

| 技法 | 目的 | 食材 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 片褄折り | 火の通りを均一にする、見た目を華やかにする | 鶏肉 | 皮はパリッと香ばしく、身はふっくらとジューシー |

| 片褄折り | 火の通りを均一にする、見た目を華やかにする | 野菜 | 味が染み込みやすい、見た目にも華やか |

| 片褄折り | 火の通りを均一にする、見た目を華やかにする | 魚介類 | 旨味を閉じ込め、ふっくらとした食感 |