魚のえら抜き:鮮度を保つ下処理

料理を知りたい

先生、「えら抜き」ってどういう意味ですか?魚を料理する時に関係あるって聞いたんですけど…

料理研究家

いい質問だね。「えら抜き」は、尾頭付きの魚をきれいに料理するために使う技法の一つだよ。魚のえらぶたから、えらと内臓を取り除く方法のことなんだ。こうすることで、魚の形を崩さずに、見た目も美しく仕上がるんだよ。

料理を知りたい

なるほど。つまり、お腹を切らずに内臓を取り出すんですね。でも、なんでわざわざそんなことをするんですか?

料理研究家

そうだね。お腹を切ってしまうと、どうしても見た目が悪くなってしまうだろう?特に、お祝い事などで尾頭付きの魚を出す場合は、見た目がとても大切なんだ。えら抜きをすると、魚の形を保ったまま内臓を取り除けるから、美しく盛り付けることができるんだよ。ちなみに、「つぼ抜き」ともいうよ。

えら抜きとは。

頭と尾をつけたままの魚料理を作る際、魚の見た目を損なわないように、えらの部分からえらと内臓を取り除く調理方法について説明します。この方法は「えら抜き」と呼ばれることもあり、「つぼ抜き」とも呼ばれます。

えら抜きの重要性

魚を美味しくいただくには、鮮度を保つことが肝心です。釣ってすぐ、あるいは買ったばかりの魚をすぐに調理できるのであれば良いのですが、そうもいかない場合も多いでしょう。そんな時に役立つのが、適切な下処理です。下処理をきちんと行うことで、鮮度を保ち、美味しさを長く楽しむことができます。数ある下処理の中でも、特に重要なのが「えら抜き」です。

えらは、魚が水中で呼吸するための器官です。水中の酸素を取り込む、人間で言うならば肺のような役割を果たしています。しかし、魚が命を終えると、このえらに含まれる血液や体液が腐敗しやすくなります。そして、この腐敗こそが、魚の生臭さや味の劣化の大きな原因となるのです。えら抜きをすることで、この腐敗の元となるえらを取り除くことができ、結果として魚の鮮度を保つことができるのです。

さらに、えらは雑菌が繁殖しやすい場所でもあります。えら抜きは、鮮度保持だけでなく、食中毒を予防する上でも非常に大切です。特に気温の高い時期は、雑菌の繁殖スピードが速まります。また、長時間魚を保存する場合も、雑菌が繁殖するリスクが高まります。ですから、気温が高い時期や魚を長時間保存する場合は、必ずえら抜きを行いましょう。

えら抜きの方法は、まず魚の口を開け、えらぶたを持ち上げます。えらぶたの内側にある赤いえらを確認し、指か専用の道具を使ってえら全体を丁寧に取り除きます。えらに付着している血液や汚れもきれいに洗い流すと、より効果的に鮮度を保つことができます。少しの手間をかけるだけで、魚の美味しさが格段に変わりますので、ぜひ試してみてください。

| 魚のえら抜き | 重要性 | 効果 |

|---|---|---|

| えら(魚の呼吸器官)は、魚が死ぬと腐敗しやすく、生臭さや味の劣化の原因となる。 | 魚の鮮度を保つ上で非常に重要 | 腐敗の元となるえらを除去し、鮮度を保つ。 |

| えらは雑菌が繁殖しやすい場所。 | 食中毒予防にも重要 | 雑菌の繁殖を抑え、食中毒を予防する。 |

| 特に気温が高い時期や長時間保存する場合は必須 |

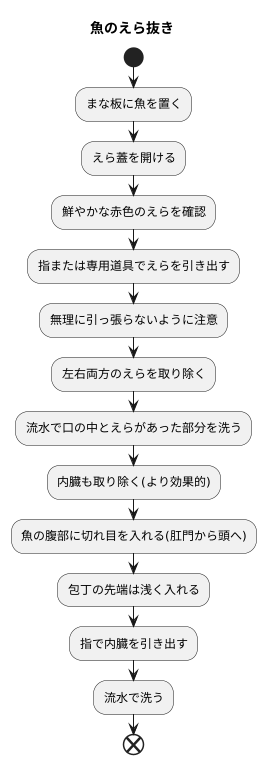

えら抜きの方法

魚の鮮度を保つために重要な下処理である「えら抜き」は、一見難しそうに見えますが、コツを掴めば誰でも簡単に行えます。

まず、まな板の上に魚を置き、えら蓋を開きます。えら蓋は、魚の頭部側面にある硬い部分です。軽く持ち上げるようにすると簡単に開きます。開くと、鮮やかな赤色のえらが見えます。このえらは、呼吸器官であると同時に、腐敗の原因となる成分が多く含まれている部分です。

次に、えらを取り除きます。指を使う場合は、えら蓋の付け根付近に指先を掛け、優しく手前に引きます。えらは比較的柔らかい組織でできているため、軽く引くだけで簡単に外れます。専用の道具を使う場合は、道具の先端をえらに引っ掛けて取り除きます。魚の口を開け、えらの付け根部分に道具を差し込み、軽くひねるようにすると、えら全体を綺麗に摘出できます。指の場合も道具の場合も、無理に引っ張るとえらがちぎれてしまうため、慎重に作業することが大切です。左右両方のえらを丁寧に取り除きましょう。

えらを取り除いたら、流水で魚の口の中やえらがあった部分をよく洗い流します。洗い残しがあると、生臭さの原因となるため、丁寧に洗い流すことが大切です。えら以外にも、内臓にも腐敗しやすい成分が含まれているため、一緒に取り除くとより効果的です。内臓を取り除く際は、魚の腹部に包丁で切れ目を入れます。切れ目は、肛門から頭に向かってまっすぐ入れます。内臓を傷つけないように、包丁の先端を浅く入れるのがコツです。切れ目を入れたら、指を差し込み、内臓を丁寧に引き出します。

魚の大きさや種類によっては、えらや内臓の取り出し方が異なる場合もあります。例えば、小さな魚の場合は、えらも内臓も小さいため、ピンセットなどを使うと作業がしやすくなります。また、ウナギなどの細長い魚は、腹ではなく背中に切れ目を入れて内臓を取り出す場合もあります。事前に魚の特性を調べておくと、よりスムーズに下処理を行うことができます。

えらと内臓を取り除き、綺麗に洗うことで、魚の鮮度を保ち、美味しい料理を作ることができます。

えら抜き後の保存方法

魚をえら抜きした後、より長くおいしく食べるためには、適切な保存方法が重要です。えらや内臓を取り除いた魚は、傷みやすいので、素早く処理を行いましょう。まず、清潔な布巾で魚の表面の水分を丁寧に拭き取ります。水分は細菌が増える原因となるため、念入りに拭き取ることが大切です。特にえらや腹の部分は、水分が残りやすいので注意深く拭きましょう。次に、魚全体をぴったりと包むようにラップで包みます。空気が入らないように密着させることで、乾燥を防ぎ、魚のうま味を閉じ込めることができます。さらに、におい移りを防ぐために、包んだ魚を密閉できる保存袋に入れます。保存袋に入れたら、空気をしっかりと抜いて閉じましょう。冷蔵庫で保存する場合は、0度から4度くらいの温度帯で保存し、2日から3日以内に食べきるようにしましょう。もし、それ以上保存したい場合は、冷凍保存がおすすめです。冷凍保存する際は、金属製のバットなどに魚を並べ、急速冷凍することで、冷凍焼けを防ぎ、解凍後の食感も保つことができます。金属製のバットは熱伝導率が高いため、短時間で冷凍することが可能です。冷凍した魚は、1ヶ月以内を目安に食べきるようにしましょう。解凍する際は、冷蔵庫に移してゆっくりと解凍するか、流水解凍する方法がおすすめです。電子レンジでの解凍は、魚の身が固くなることがあるので避けた方が良いでしょう。適切な保存方法で、えら抜き後の魚をより長くおいしく楽しみましょう。

| 手順 | 説明 | 目的 |

|---|---|---|

| 水分の拭き取り | 清潔な布巾で魚の表面の水分を丁寧に拭き取る。特にえらや腹の部分は念入りに。 | 細菌の増殖を防ぐ |

| ラップで包む | 魚全体をぴったりと包むようにラップで包み、空気が入らないように密着させる。 | 乾燥防止、うま味を閉じ込める |

| 保存袋に入れる | ラップで包んだ魚を密閉できる保存袋に入れ、空気を抜いて閉じる。 | におい移り防止 |

| 冷蔵保存 | 0度から4度くらいの温度帯で保存。2日から3日以内に食べきる。 | 短期保存 |

| 冷凍保存 | 金属製のバットに魚を並べ、急速冷凍する。1ヶ月以内を目安に食べきる。 | 長期保存、冷凍焼け防止 |

| 解凍 | 冷蔵庫に移してゆっくり解凍、または流水解凍。電子レンジ解凍は避ける。 | 品質保持 |

えら抜きで変わる料理の味

魚のえら抜きは、料理の味を左右する重要な下ごしらえです。えらは魚の呼吸器官であり、血液が豊富に流れています。そのため、えらには独特の生臭さがあり、適切に処理しないと料理全体にその臭みが移ってしまいます。特に、鮮度が落ちやすい青魚などでは、えら抜きを怠ると、せっかくの味が台無しになってしまうこともあります。

えら抜きをすることで、まず大きく変わるのは、魚の生臭さの軽減です。えらを取り除くことで、臭みの元となる血液や粘液が除去され、魚本来の旨味が引き立ちます。刺身や寿司などの生で食べる料理では、この効果は特に顕著に現れます。新鮮な魚介の繊細な甘みや、身の締まった食感をより堪能できるでしょう。また、焼き魚においても、えら抜きによって、皮はパリッと、身はふっくらと仕上がり、香ばしい香りが一層引き立ちます。

加熱調理の場合でも、えら抜きの効果は無視できません。煮魚や鍋料理では、えらから出る臭みがスープに溶け出し、全体の味を濁らせてしまうことがあります。えら抜きを丁寧に行うことで、スープが澄み、魚介の旨味が凝縮された、すっきりとした味わいの料理に仕上がります。魚の臭みが苦手な方でも、美味しく食べられるようになるでしょう。えらを取り除くことで、見た目も美しくなります。えらの鮮やかな赤色は、時に料理の彩りを損ねてしまうことがあります。えら抜きをすれば、魚全体の見た目が整い、食欲をそそる盛り付けが可能になります。

このように、えら抜きは、料理の味と見た目、両方を向上させるための大切な作業です。少しの手間をかけるだけで、格段に美味しく、美しい料理を作ることができるので、ぜひ毎日の料理に取り入れてみてください。

| えら抜きのメリット | 詳細 |

|---|---|

| 生臭さの軽減 | えらに含まれる血液や粘液を除去することで、魚本来の旨味が引き立ちます。 |

| 味の向上 | 刺身や寿司などの生食では、魚の甘みや食感が向上し、焼き魚では、皮はパリッと、身はふっくらと仕上がります。煮魚や鍋料理では、スープが澄み、すっきりとした味わいに。 |

| 見た目の向上 | えらの鮮やかな赤色が除去されることで、料理全体の見た目が整い、食欲をそそる盛り付けが可能になります。 |

様々な魚への応用

魚の鮮度を保つ上で重要な技術の一つに「えら抜き」があります。これは、魚が生きている状態、もしくは釣ってすぐにえらを取り除くことで、魚の腐敗を遅らせる方法です。この技術は、様々な種類の魚に応用できます。

まずは、アジ、サバ、イワシといったいわゆる青魚。これらの魚は、えらに多くの血液を含んでおり、特に腐敗しやすい性質を持っています。釣った後に適切な処置をしないと、すぐに生臭さが出てしまい、せっかくの味が台無しになってしまいます。そこで、釣ってすぐにえら抜きを行うことで、えらに含まれる血液が身に回るのを防ぎ、鮮度を保つことができるのです。これにより、自宅に持ち帰って調理するまで、新鮮な状態を維持し、美味しく食べることができます。

次に、タイやヒラメといった白身魚の場合。青魚に比べて臭みが少ない魚ですが、えら抜きをすることで、さらに臭みを抑え、より上品な味わいに仕上がります。白身魚は、淡白な味わいが特徴であり、えら抜きによって雑味が取り除かれることで、繊細な旨味をより深く堪能できるようになります。

その他、魚の種類は様々です。大きな魚や小さな魚、川魚や海水魚など、多くの魚種でえら抜きは有効です。魚の種類によって、えらの大きさや形は異なります。例えば、小さな魚はえらが小さく、抜きづらい場合もありますが、丁寧に作業することで、効果的に鮮度を保つことができます。反対に、大きな魚はえらが大きく、抜きやすい場合が多いです。いずれの場合も、それぞれの魚に合った方法で行うことが大切です。

最初は戸惑うかもしれませんが、慣れてくると、魚の大きさや種類に合わせた適切なえら抜きの方法を自然と身につけることができます。魚を扱う機会が多い方は、ぜひこの技術を習得し、より美味しい魚料理を楽しんでみてください。

| 魚の種類 | えら抜きの効果 | その他 |

|---|---|---|

| 青魚(アジ、サバ、イワシなど) | えらに含まれる血液が身に回るのを防ぎ、鮮度を保つ | 特に腐敗しやすい性質を持つため、釣ってすぐにえら抜きを行うことが重要 |

| 白身魚(タイ、ヒラメなど) | 臭みを抑え、上品な味わいに仕上がる。雑味が取り除かれ、繊細な旨味をより深く堪能できる | 青魚に比べて臭みが少ない |

| その他(様々な魚種) | 鮮度を保つ | 魚の種類によって、えらの大きさや形は異なるため、それぞれの魚に合った方法で行うことが大切 |