料理の失敗?だまができる原因と対策

料理を知りたい

先生、料理中に『だま』ができちゃったんですけど、どうしたらいいですか?

料理研究家

なるなる。だまができてしまうと、舌触りが悪くなってしまうよね。何を作っていたの?

料理を知りたい

ホワイトソースを作っていたんです。牛乳を入れたときに、だまになっちゃいました。

料理研究家

なるほどね。牛乳を入れる前に、粉とバターをよく混ぜて、なめらかにするのが大事だよ。もし、だまができてしまったら、こしながら加熱するか、一度冷ましてミキサーにかけるといいよ。

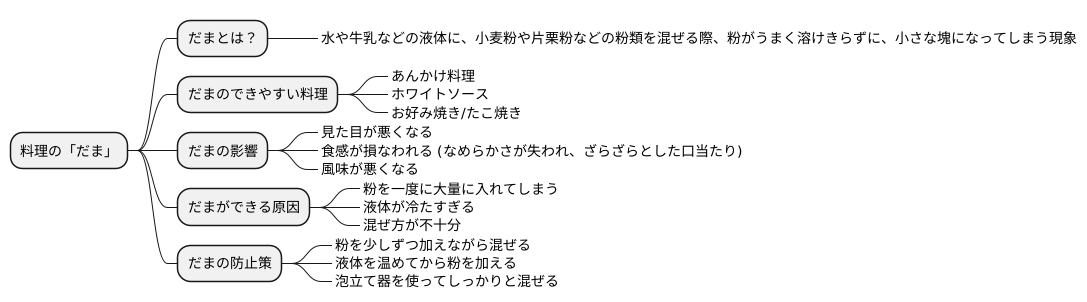

だまとは。

液体の中に、粉などが溶けきらずに固まってしまった塊について

だまとは何か

料理を作っていると、時折、舌触りや見た目を損なってしまう「だま」に悩まされることがあります。 一体、この「だま」とは何なのでしょうか。簡単に言うと、水や牛乳などの液体に、小麦粉や片栗粉などの粉類を混ぜる際、粉がうまく溶けきらずに、小さな塊になってしまう現象です。

例えば、とろみのあるあんかけ料理を作るとき、片栗粉を水で溶いて加えますが、この時、片栗粉がしっかりと溶けずにだまになってしまうことがあります。また、ホワイトソースを作る際にも、小麦粉を牛乳に混ぜる工程で、だまが発生しやすいです。他にも、お好み焼きやたこ焼きの生地作りでも、粉がだまになりやすいので注意が必要です。

だまができてしまうと、料理の見た目が悪くなるだけでなく、食感も損なわれてしまいます。せっかく丁寧に作った料理も、だまがあると、なめらかさが失われ、ざらざらとした口当たりになってしまいます。また、だまの部分は粉っぽさが残ってしまうため、風味も悪くなってしまいます。

では、なぜだまができてしまうのでしょうか。大きな原因の一つは、粉を一度に大量に入れてしまうことです。粉が一度にたくさん入ると、液体が粉全体に行き渡らず、一部が溶け残ってしまうのです。また、液体が冷たすぎることも、だまの原因になります。冷たい液体は粉を溶かしにくいため、だまができやすいのです。さらに、混ぜ方が不十分な場合も、だまが発生しやすくなります。粉と液体をしっかりと混ぜ合わせないと、粉が均一に溶けず、だまになってしまうのです。

これらの原因を理解し、適切な対策を講じることで、だまのない、なめらかで美味しい料理を作ることができます。例えば、粉を少しずつ加えながら混ぜたり、液体を温めてから粉を加えたり、泡立て器を使ってしっかりと混ぜるなど、ちょっとした工夫でだまを防ぐことができます。

だまができる原因

料理をする上で、誰もが一度は経験するであろう「だま」の発生。滑らかな仕上がりを目指していたのに、ざらついた舌触りで台無しになってしまう、そんな経験はありませんか?実は、この「だま」には、明確な理由があるのです。だまができる仕組みを正しく理解すれば、未然に防ぐことができます。

まず、小麦粉などの粉を水や牛乳といった液体に加えると、粉の小さな粒は液体の中に均一に広がろうとします。しかし、一度に大量の粉を投入してしまうと、粉の粒同士が互いにくっついて塊になり、液体がそれぞれの粒の間に入り込む隙間がなくなってしまいます。これが「だま」の発生メカニズムです。想像してみてください。たくさんの人が狭い入り口に押し寄せると、身動きが取れなくなってしまうのと同じです。

さらに、液体の温度も重要な要素です。冷たい液体に粉を加えると、粉が溶ける速度が遅くなります。ゆっくりと溶けていく過程で、やはり粉同士がくっつきやすく、だまが発生しやすくなってしまうのです。冷たい水に砂糖を溶かす時を思い出してみてください。なかなか溶けきらず、底に砂糖が溜まってしまうことがありますよね。粉の場合も同じ現象が起きているのです。

そして、混ぜ方にも注意が必要です。泡立て器や箸などでしっかりと混ぜないと、粉が液体全体に均等に広がらず、一部に粉が集中してしまいます。粉の濃度が高くなった部分で、またもや粉同士がくっつき合い、結果的にだまができてしまうのです。全体を大きく混ぜるだけでなく、底や周りの粉が溜まりやすい部分にも意識を向けて混ぜることが大切です。

このように、粉の量、液体の温度、混ぜ方、これらが複雑に関係し合って「だま」を作り出しています。これらの原因を理解し、適切な対処をすることで、誰でも簡単に「だま」のない、滑らかな料理を作ることができるのです。

| だまができる原因 | 詳細 | 例え |

|---|---|---|

| 粉の量 | 一度に大量の粉を投入すると、粉同士がくっついて塊になり、液体が粒の間に入り込めなくなる。 | たくさんの人が狭い入り口に押し寄せると、身動きが取れなくなる。 |

| 液体の温度 | 冷たい液体に粉を加えると、粉が溶ける速度が遅くなり、粉同士がくっつきやすくなる。 | 冷たい水に砂糖を溶かす時、なかなか溶けきらず底に砂糖が溜まる。 |

| 混ぜ方 | しっかりと混ぜないと、粉が液体全体に均等に広がらず、一部に粉が集中し、だまになる。底や周りの粉が溜まりやすい部分にも意識を向けて混ぜることが大切。 | – |

だまを防ぐ方法

料理をする上で、誰もが一度は経験するであろう「だま」の発生。とろみのある料理を作るときや、お菓子作りにおいて、この「だま」は仕上がりに大きな影響を与え、せっかくの料理の風味や食感を損ねてしまう悩みの種です。しかし、ちょっとした工夫と手順を守ることで、この「だま」の発生を効果的に防ぐことができます。

まず、粉を加える際には、一度に大量に加えるのではなく、少量ずつ加えることが大切です。一度に多くの粉を加えると、粉同士がくっつき合い、液体がうまく浸透せずに「だま」になってしまいます。少量ずつ加え、その都度しっかりと混ぜることで、粉が液体に均一に溶け込み、「だま」の発生を防ぐことができます。

次に、液体の温度にも注意を払いましょう。冷たい液体に粉を加えると、粉が溶けにくく「だま」になりやすいです。温かい液体を使うか、もしくは少量の温かい液体で粉を予め溶かしてから加えることで、粉がスムーズに液体に混ざり合いやすくなります。例えば、ホワイトソースを作る際、冷たい牛乳をいきなり加えるのではなく、人肌程度に温めておく、または少量の温かい牛乳で小麦粉を練ってから残りの牛乳を加えることで、「だま」のない滑らかなホワイトソースを作ることができます。

混ぜ方にも、滑らかな仕上がりを得るためのコツがあります。泡立て器や木べらなどを使い、空気を含ませるように混ぜることで、粉と液体が効率的に混ざり合い、「だま」を防ぎます。特に泡立て器は、細かい網目が粉を効率よく分散させるため、「だま」になりやすい料理に最適です。

また、粉を使う前に、ふるいにかけておくことも「だま」防止に効果的です。ふるいにかけることで、粉の塊をほぐし、空気を取り込み、粒子が細かくなります。これにより、液体に馴染みやすくなり、「だま」ができにくくなるだけでなく、きめ細かい仕上がりになります。

これらの方法を実践することで、「だま」のない、滑らかで美味しい料理を作ることができます。少しの手間をかけるだけで、仕上がりに大きな差が出るので、ぜひ試してみてください。

| 原因 | 対策 | 例 |

|---|---|---|

| 粉を一度に大量に加える | 少量ずつ加え、その都度混ぜる | – |

| 冷たい液体に粉を加える | 温かい液体を使う、または少量の温かい液体で粉を予め溶かす | ホワイトソース:人肌に温めた牛乳を使う、少量の温かい牛乳で小麦粉を練る |

| 混ぜ方が不適切 | 泡立て器や木べらで空気を含ませるように混ぜる | – |

| 粉に塊がある | 粉をふるいにかける | – |

だまができてしまったら

せっかく心を込めて丁寧に調理していても、思いがけず、料理の中に粒々ができてしまう、いわゆる「だま」ができてしまうことがあります。そんな時は、慌てずに落ち着いて、適切な方法を試してみましょう。

まず、濾すという方法があります。目の細かいざるや、布巾でできた濾し袋などを用意します。このざるや濾し袋を使って、とろとろになった液体を濾していきます。すると、網の目に引っかかって、だまだけが取り除かれるのです。この方法は、少し手間がかかりますが、確実に粒々を除去できるので、なめらかさを重視する料理、例えば、とろみのあるスープや、なめらかなソース、プリンなどを作る際には、特に効果的です。

手軽に修正したい場合は、調理器具を使うという方法もあります。家庭にある、食材を細かく砕いたり、混ぜ合わせたりするための機械です。これらを使えば、できてしまった粒々を細かく砕いて、全体を滑らかに整えることができるので、比較的簡単に修正できます。ただし、料理の種類によっては、舌触りや食感が変わってしまう場合があるので、注意が必要です。例えば、野菜を煮込んだスープなどをこの機械にかけてしまうと、野菜の食感が失われ、さらっとしたスープになってしまうかもしれません。

また、だまができてしまった原因を考えて、もう一度火にかけるという方法も有効な場合があります。例えば、小麦粉を牛乳で溶いた際に、加熱が足りなくてだまができてしまった場合には、もう一度弱火でじっくりと加熱することで、だまが解消されることがあります。焦げ付かないように、絶えずかき混ぜながら加熱することが大切です。

このように、だまができてしまった時の対処法はいくつかあります。料理の状態や、仕上がりに求めるものに合わせて、最適な方法を選ぶことが大切です。焦らず、落ち着いて対処すれば、きっと美味しい料理に仕上がります。

| 対処法 | 説明 | 利点 | 欠点 | 適した料理 |

|---|---|---|---|---|

| 濾す | 目の細かいざるや布巾で濾す | 確実に粒々を除去できる | 手間がかかる | とろみのあるスープ、なめらかなソース、プリンなど |

| 調理器具を使う | ミキサーなどを使って粒々を砕く | 手軽に修正できる | 料理の種類によっては舌触りや食感が変わる | – |

| もう一度火にかける | 弱火でじっくり加熱 | 加熱不足によるだまを解消できる | 焦げ付く可能性がある | 小麦粉を牛乳で溶いたものなど |

まとめ

料理を作るときに、誰もが一度は経験する悩みの種が「だま」です。とろみのあるあんかけや、なめらかなクリームソース、ふわふわのケーキ生地。美味しい料理を作る上で、滑らかな舌触りは重要な要素です。しかし、調理中に「だま」ができてしまうと、せっかくの料理の見た目も食感も損なわれてしまいます。でも、心配はいりません。だまができる原因と対策をきちんと理解すれば、誰でも簡単に防ぐことができます。

だまができる原因は、主に粉と液体の混ざり方が不均一であることにあります。例えば、小麦粉などの粉類を一度に大量に加えてしまうと、粉同士がくっついてしまい、液体が中心まで浸透しにくくなります。その結果、粉の塊、つまり「だま」ができてしまうのです。また、液体の温度も重要です。熱すぎる液体に粉を加えると、表面だけが固まってしまい、内部まで均一に混ざりません。逆に、冷たすぎる液体では、粉がうまく溶けず、だまになりやすいです。

では、どのようにすればだまを防げるのでしょうか?まず、粉を少量ずつ加えることが大切です。一度にたくさんの粉を加えるのではなく、少しずつ加えながら、泡立て器などで丁寧に混ぜることで、粉が液体に均一に分散し、だまを防ぐことができます。また、液体の温度にも注意が必要です。熱すぎず、冷たすぎない、人肌程度の温度が最適です。そして、混ぜ方にもコツがあります。ただかき混ぜるだけでなく、泡立て器を切るように動かし、空気を含ませながら混ぜることで、より滑らかな仕上がりになります。

万が一、だまができてしまった場合でも、諦める必要はありません。目の細かい濾し器で濾すことで、だまを取り除くことができます。また、ミキサーやフードプロセッサーを使えば、より滑らかにすることができます。少しの手間をかけるだけで、だまのない、滑らかな料理へと蘇らせることができます。

これらのポイントを踏まえ、日々の料理で「だま」を克服しましょう。そうすれば、料理の腕前はさらに向上し、家族や友人にも喜ばれる、より美味しい料理を作ることができるでしょう。

| だまができる原因 | だまを防ぐ対策 | だまができてしまった場合の対処法 |

|---|---|---|

| 粉と液体の混ざり方が不均一 粉を一度に大量に加える 液体の温度が適切でない(熱すぎ or 冷たすぎ) |

粉を少量ずつ加える 液体の温度に注意する(人肌程度) 混ぜ方に工夫する(泡立て器で空気を含ませる) |

目の細かい濾し器で濾す ミキサーやフードプロセッサーを使う |