寄せ鍋:みんなで囲む冬の醍醐味

料理を知りたい

先生、「寄せ鍋」って、色んな具材が入っているのは分かるんですけど、どうして「寄せ」っていう名前が付いているんですか?

料理研究家

良い質問だね。寄せ鍋の「寄せ」は、色々な場所から集めるという意味を持っているんだ。だから、魚、肉、野菜など、様々な材料を集めて一緒に煮込む鍋だから「寄せ鍋」っていうんだよ。

料理を知りたい

色々な具材を集めるから「寄せ鍋」なんですね!ということは、決まった具材はないんですか?

料理研究家

その通り!決まった具材はないんだよ。だから、家庭や地域によって、入れる具材が違ったりもするんだ。そこが寄せ鍋の面白いところでもあるね!

寄せ鍋とは。

魚、肉、野菜など、いろいろな材料をだし汁で煮て食べる鍋料理である『寄せ鍋』について説明します。寄せ鍋は、楽しみ鍋とも呼ばれています。

寄せ鍋の魅力

寄せ鍋は、まさに日本の冬の食卓を彩る代表的な料理と言えるでしょう。文字通り、様々な食材を一つの鍋に「寄せて」煮込むことからその名がつけられました。魚、肉、野菜、豆腐、練り物など、多種多様な食材が一つの鍋の中で混ざり合い、それぞれの持ち味が複雑に絡み合いながら、奥深い味わいを生み出します。海の幸である魚介の風味、大地の恵みを受けた肉の滋味、そして新鮮な野菜の甘み、これらが渾然一体となって織りなすハーモニーは、まさに絶品です。

寒い冬の日、家族や友人と温かい鍋を囲む時間は、体だけでなく心も温めてくれる格別なひとときです。湯気の立つ鍋を囲んで賑やかに語り合いながら、美味しい料理を共に味わう時間は、日々の疲れを癒やし、明日への活力を与えてくれます。また、寄せ鍋は具材の種類や組み合わせによって味が変化するのも大きな魅力です。肉の種類を変えたり、魚介の種類を増やしたり、あるいは好きな野菜を加えたりすることで、自分好みの味を追求することができます。家族それぞれの好みを反映したオリジナルの寄せ鍋を作るのも楽しいでしょう。

さらに、寄せ鍋は見た目にも非常に華やかです。色とりどりの野菜や、様々な形の食材が鍋の中に美しく配置され、食卓を明るく賑やかにしてくれます。まるで絵画のような彩り豊かな寄せ鍋は、目でも楽しむことができ、食欲をそそります。旬の食材を使うことで、季節感を味わうこともできます。春の山菜、夏の新鮮な野菜、秋のきのこ、冬の根菜など、それぞれの季節ならではの食材を取り入れることで、より一層寄せ鍋を楽しむことができるでしょう。このように、寄せ鍋は、味覚、視覚、そして人との繋がりを通して、私たちに多くの喜びを与えてくれる、まさに日本の冬の醍醐味と言えるでしょう。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 名前の由来 | 様々な食材を一つの鍋に「寄せて」煮込むことから。 |

| 食材 | 魚、肉、野菜、豆腐、練り物など多種多様。 |

| 味の特徴 |

|

| 魅力 |

|

| まとめ | 味覚、視覚、人との繋がりを通して多くの喜びを与えてくれる日本の冬の醍醐味。 |

寄せ鍋の歴史

寄せ鍋の起源ははっきりとはしていませんが、いくつかの説があります。中でも有力な説の一つは、室町時代に禅宗の僧侶が食べていた精進料理である「精進鍋」がもとになったというものです。精進鍋は、肉や魚を使わずに、野草や豆腐、野菜などを煮込んだ料理でした。修行中の僧侶にとって、精進鍋は貴重な栄養源であり、体を温める大切な食事でした。

時代が下り江戸時代になると、鍋料理は僧侶だけでなく一般の人々にも広まっていきました。人々は、魚や野菜、豆腐など、手に入る様々な食材を一つの鍋で煮込むようになりました。これが寄せ鍋の始まりです。当時の人々は、食材を無駄にしないように、手に入るものを何でも鍋に入れて煮込んでいました。限られた食材を最大限に活用する知恵から生まれた料理とも言えるでしょう。

寄せ鍋は、その手軽さや栄養価の高さから、多くの人々に親しまれるようになりました。特に冬の寒い時期には、家族や友人と囲んで温かい鍋を囲む光景は、日本の食卓の定番となりました。また、地域や家庭によって、入れる具材や味付けは様々です。例えば、海の幸が豊富な地域では魚介類をふんだんに使った寄せ鍋が、山の幸が豊富な地域ではきのこや山菜を使った寄せ鍋が作られるなど、それぞれの土地の特色が反映された、多様なバリエーションが生まれました。

時代と共に、寄せ鍋は進化を続け、現在では、鶏肉や豚肉などの肉類を入れたり、様々な種類のつみれを加えたりと、さらにバリエーション豊かになっています。しかし、多くの食材を一つの鍋で煮込むという寄せ鍋の基本的なスタイルは、江戸時代から変わらずに受け継がれています。寄せ鍋は、日本の食文化に深く根付いた、まさに国民食と言えるでしょう。

| 時代 | 内容 |

|---|---|

| 室町時代 | 禅宗の僧侶が精進料理として「精進鍋」(肉・魚を使わず、野草・豆腐・野菜を煮込んだ鍋)を食べていた。 |

| 江戸時代 | 鍋料理が一般に広まり、手に入る食材を何でも煮込む「寄せ鍋」が生まれた。 |

| 現代 | 肉類やつみれなど、具材のバリエーションが豊富になったが、多くの食材を一つの鍋で煮込むスタイルは受け継がれている。 |

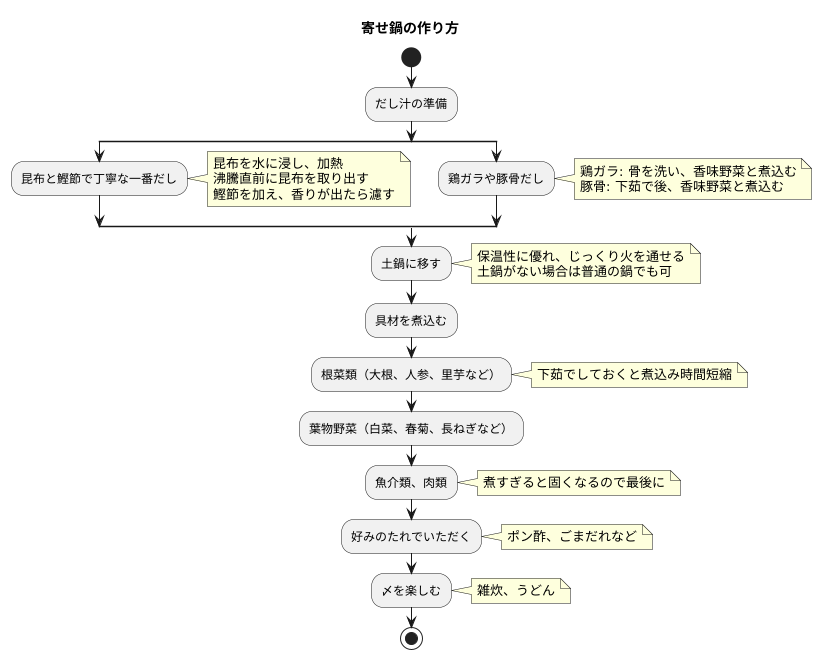

基本の作り方

寄せ鍋は、様々な材料を一つの鍋で煮込む日本の伝統的な鍋料理です。多様な食材から出る旨味が混ざり合い、奥深い味わいを作り出します。

まず、美味しい寄せ鍋を作るための土台となるだし汁を用意します。定番は昆布と鰹節で丁寧に引いた一番だしです。昆布を水に浸し、じっくりと旨味を引き出した後、加熱し、沸騰直前に昆布を取り出します。そこに鰹節を加え、再び火にかけ、香りが立ったら火を止め、鰹節を濾します。澄んだ黄金色の一番だしは、素材本来の味を引き立てます。

鶏ガラや豚骨でだし汁を作るのも良いでしょう。鶏ガラの場合は、骨を丁寧に洗い、香味野菜と一緒に水からじっくり煮込みます。豚骨の場合は、下茹でしてから香味野菜と共に煮込むことで、臭みがなくなり、濃厚なだし汁に仕上がります。

だし汁ができたら、土鍋に移し替えましょう。土鍋は保温性に優れ、食材にじっくりと火を通し、最後まで温かい料理を楽しめます。もちろん、土鍋がない場合は、普通の鍋でも構いません。

だし汁が沸騰したら、下ごしらえした具材を煮込んでいきます。火の通りにくい根菜類から始めましょう。大根や人参、里芋などはあらかじめ食べやすい大きさに切っておき、下茹ですることで、煮込み時間を短縮し、だし汁への味の浸透も良くなります。次に白菜、春菊、長ねぎなどの葉物野菜を加え、最後に魚介類や肉類を入れます。魚介類は煮すぎると固くなるので、火が通る直前に入れるのが美味しくいただくコツです。肉類も同様に、火が通ったらすぐに食べましょう。

寄せ鍋の醍醐味は、それぞれの具材から出る旨味がだし汁に溶け出し、複雑な味わいになることです。最後に残っただし汁まで美味しくいただけます。ポン酢やごまだれなど、好みのたれで味わうのはもちろん、雑炊やうどんを入れて〆を楽しむのもおすすめです。

寄せ鍋は、季節の野菜や好みの食材を使うことで、様々なバリエーションを楽しめるのも魅力です。家族や友人と囲んで、温かい寄せ鍋を味わってみてはいかがでしょうか。

具材の選び方

鍋料理の中でも寄せ鍋は、多種多様な材料を一つの鍋で味わえるところに醍醐味があります。様々な食材から出るだしが混ざり合い、奥深い味わいを作り出します。まず、鍋料理に欠かせない定番の具材としては、白菜、大根、人参などがあげられます。これらは柔らかく煮崩れにくく、だしをよく吸うので、鍋のベースとして最適です。葉物野菜は、白菜以外にも、春菊や水菜など、季節ごとの旬な野菜を加えることで、彩り豊かで風味豊かな鍋になります。

次に、たんぱく質も大切です。鶏肉は、柔らかくジューシーな味わいが鍋にコクを与えます。鶏もも肉だけでなく、鶏つみれを加えるのもおすすめです。魚介類は、鱈や鮭、海老、牡蠣など、季節感あふれるものを選びましょう。魚介類から出るだしは、鍋全体の味に深みを加えます。豆腐は、絹ごし豆腐、木綿豆腐、焼き豆腐など、色々な種類を試してみるのも良いでしょう。それぞれの食感の違いを楽しむことができます。

さらに、きのこ類も寄せ鍋には欠かせません。しいたけ、えのきだけ、しめじ、舞茸など、様々なきのこを加えることで、風味と食感が増します。きのこは、だしをよく吸い込み、独特のうま味を鍋にプラスしてくれます。また、ネギは、香りづけに最適です。斜め切りや小口切りにして加えましょう。彩りを添えたい場合は、人参を花形に切ったり、大根を薄く桂むきにするのも良いでしょう。

そして、ボリュームを出したい場合は、つみれや練り物、餅などを加えてみましょう。鶏肉や魚のすり身で作ったつみれは、手作りするとさらに美味しくなります。練り物は、はんぺんやちくわなど、色々な種類があります。餅は、焼いてから加えると香ばしさが増します。

このように、寄せ鍋は様々な具材を組み合わせることで、見た目も美しく、栄養バランスにも優れた料理になります。自分の好みや季節に合わせて、自由に具材を組み合わせて、オリジナルの寄せ鍋を楽しみましょう。

| 具材の種類 | 具体例 | 特徴・効果 |

|---|---|---|

| 野菜 | 白菜、大根、人参、春菊、水菜 | ベース、だしをよく吸う、彩り豊か |

| たんぱく質 | 鶏肉(もも肉、つみれ)、鱈、鮭、海老、牡蠣、豆腐(絹ごし、木綿、焼き) | コク、深み、季節感、食感の違い |

| きのこ類 | しいたけ、えのきだけ、しめじ、舞茸 | 風味、食感、うま味 |

| 薬味 | ネギ | 香りづけ |

| その他 | つみれ、練り物(はんぺん、ちくわ)、餅 | ボリューム、手作り、香ばしさ |

おすすめの食べ方

寄せ鍋は、みんなで囲んで賑やかに楽しむだけでなく、様々な食べ方で味の変化を楽しみ、最後まで美味しくいただける料理です。まずは、火の通りにくい根菜類からじっくりと煮込み、魚介類や肉類は後から加えることで、それぞれの素材の持ち味を最大限に引き出せます。白菜や春菊などの葉物野菜は、しんなりする程度に軽く火を通すのがおすすめです。

具材を煮込んだら、まずはそのままの味を堪能しましょう。それぞれの素材から染み出ただし汁の風味を味わうことができます。次に、ポン酢やごまだれでいただきましょう。さっぱりとしたポン酢は、素材本来の味を引き立て、濃厚なごまだれは、コクとまろやかさを加えてくれます。さらに、薬味を加えることで、味の変化を楽しむことができます。柚子胡椒の爽やかな香りとピリッとした辛さは、鍋全体の味を引き締め、七味唐辛子は、風味豊かで奥深い辛さを加えてくれます。

そして、寄せ鍋の醍醐味の一つが〆です。残っただし汁には、具材の旨味が凝縮されています。うどんを加えれば、だし汁をたっぷりと吸った、もちもちとした食感が楽しめます。ご飯を加えて雑炊にすれば、体の芯まで温まる、優しい味わいが楽しめます。また、中華麺を加えてラーメン風にアレンジするのもおすすめです。麺にだし汁が絡み、風味豊かな一杯を堪能できます。

このように、寄せ鍋は具材の種類だけでなく、食べ方を変えることで様々な味わいを堪能できる奥深い料理です。ぜひ、色々な食べ方を試して、自分好みの味を見つけて、寄せ鍋をもっと楽しんでください。

| 具材 | 食べ方 | 薬味 | 〆 |

|---|---|---|---|

| 根菜類, 魚介類, 肉類, 葉物野菜 | そのまま, ポン酢, ごまだれ | 柚子胡椒, 七味唐辛子 | うどん, 雑炊, ラーメン |

まとめ

寄せ鍋は、日本の食卓を彩る代表的な鍋料理です。土鍋に様々な食材を詰め込んで煮込む調理法は、日本の冬の風物詩として古くから親しまれてきました。魚介や肉、野菜など、多種多様な食材が一つの鍋で混ざり合い、それぞれの旨みが溶け出しただし汁は、まさに滋味あふれる味わいです。

寄せ鍋の魅力は、その奥深い味わいだけではありません。家族や友人と鍋を囲むことで生まれる温かな雰囲気も、寄せ鍋の大きな魅力と言えるでしょう。みんなで一つの鍋を囲み、それぞれの好きな食材を取り分けながら会話を楽しむ時間は、格別なひとときです。寒い冬にはもちろんのこと、近年では季節を問わず、様々な場面で寄せ鍋が楽しまれています。誕生日や記念日、ホームパーティーなど、特別な日にも寄せ鍋はぴったりです。

寄せ鍋を作る際には、自分好みの食材を選ぶ楽しさもあります。鶏肉や豚肉、鮭や鱈などの定番食材に加えて、お好みの野菜やきのこ、豆腐などを加えることで、自分だけのオリジナルの寄せ鍋を作ることができます。また、だし汁も醤油ベース、味噌ベース、昆布だしなど、様々な種類があります。ポン酢やごまだれなど、つけだれを工夫するのも良いでしょう。〆には、ご飯やうどんを入れて雑炊や煮込みうどんを楽しむのが定番です。

寄せ鍋は、日本の食文化の奥深さを体感できる料理です。様々な食材を組み合わせ、自分好みの味を探求する楽しみは、他の料理にはない魅力です。ぜひ、ご家庭で寄せ鍋を作り、家族や友人と囲んで楽しい時間を過ごしてみてください。きっと、心も体も温まる、素敵な思い出になるはずです。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 料理名 | 寄せ鍋 |

| 調理法 | 土鍋で煮込む |

| 食材 | 魚介(鮭、鱈など)、肉(鶏肉、豚肉など)、野菜、きのこ、豆腐など |

| だし汁 | 醤油ベース、味噌ベース、昆布だしなど |

| つけだれ | ポン酢、ごまだれなど |

| 〆 | ご飯(雑炊)、うどん(煮込みうどん) |

| 特徴 |

|