すまし汁:基本と奥深さ

料理を知りたい

先生、「すまし汁」って、どんな料理のことですか?

料理研究家

いい質問だね。「すまし汁」は、昆布と鰹節で出汁をとって、塩と醤油で味をつけた、澄んだ汁物のことだよ。具材は色々あるけど、汁が澄んでいるのが特徴だね。

料理を知りたい

お吸い物とは違うんですか?

料理研究家

そうだね、お吸い物もすまし汁の一種と言えるけど、すまし汁という言葉は、もっと広く、色々な澄んだ汁物を指すんだ。例えば、お吸い物のように、お祝い事で特別な具材が入ったものだけでなく、普段の食事で、野菜や豆腐など、手軽な具材で作った汁物も「すまし汁」と呼ぶことがあるよ。

すまし汁とは。

「料理」や「台所」に関する言葉である「すまし汁」について説明します。すまし汁とは、昆布と鰹節でとった一番出汁を塩と醤油で味をつけた、澄んだ汁物のことです。

すまし汁とは

すまし汁は、日本の食卓には欠かせない、代表的な汁物です。澄んだ見た目と、素材本来の味を引き立てるあっさりとした風味が特徴です。

すまし汁の基本は「一番だし」と呼ばれる、昆布と鰹節から丁寧に引いただしです。昆布のうま味と鰹節の香りが合わさった、奥深い味わいが生まれます。この一番だしに、塩と醤油で味を調えます。使う調味料はシンプルですが、だしの質によって味が大きく左右されるため、だし作りはすまし汁の要と言えるでしょう。

すまし汁に具材を入れる場合、鶏肉や魚介類、豆腐、野菜など、様々な食材が用いられます。しかし、素材の持ち味を活かすことが大切なので、入れる具材は少量にとどめます。それぞれの食材は、だし汁の中で静かにそのうま味を出し、すまし汁全体の味わいをより豊かにします。また、季節感を取り入れるために、旬の野菜や魚介を使うことも多く、彩りも鮮やかになります。

すまし汁は、家庭料理から祝い事、懐石料理まで、様々な場面で登場します。温かいすまし汁は、体を温め、食欲を増進させる効果もあります。また、口の中をさっぱりとさせてくれるので、濃い味付けの料理と合わせることで、味覚のバランスを整える役割も果たします。

すまし汁は、日本の食文化を象徴する料理の一つです。澄んだだしと、厳選された素材の組み合わせは、日本料理の繊細さや、素材を大切にする心を表現しています。一口すまし汁を味わうだけで、日本の風土や文化を感じることができるでしょう。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 見た目と風味 | 澄んだ見た目とあっさりとした風味、素材本来の味を引き立てる |

| だし | 昆布と鰹節から引く一番だしが基本。だしの質が味を左右する |

| 味付け | 塩と醤油でシンプルに調味 |

| 具材 | 鶏肉、魚介類、豆腐、野菜など。素材の持ち味を活かすため少量にする。旬の食材を使うことで季節感を表現。 |

| 役割 | 体を温め、食欲を増進。口の中をさっぱりさせ、味覚のバランスを整える。 |

| 提供場面 | 家庭料理、祝い事、懐石料理など |

| 文化的意義 | 日本の食文化を象徴する料理。繊細さや素材を大切にする心を表現。 |

だしの重要性

澄んだ汁物であるすまし汁の美味しさを決める一番大切なものは、疑いなくだし汁です。特に、昆布と鰹節から丁寧に引く一番だしは、それぞれの持ち味が素晴らしく溶け合い、奥深い美味しさを作り出します。

まず、昆布は水に浸けることで、グルタミン酸といったうま味を持つ成分が水に溶け出します。この工程は、じっくり時間をかけることで、昆布のうま味を最大限に引き出すことができます。水に浸す時間は、水温や昆布の厚さによって調整が必要ですが、一般的には30分から1時間程度が適切です。低い温度の水にゆっくりと浸けることで、昆布のうま味成分がじっくりと溶け出し、雑味のない澄んだだしが取れます。

次に、鰹節はイノシン酸といううま味成分を豊富に含んでいます。沸騰したお湯に鰹節を加え、短時間でだしを取ることで、鰹節特有の香りと風味が際立ちます。鰹節からだしをとる際も、火加減に注意が必要です。強火で煮立ててしまうと、えぐ味が出てしまうため、沸騰直前で火を弱めることが大切です。

こうして別々に引いただしを合わせることで、昆布のグルタミン酸と鰹節のイノシン酸が互いを引き立て合い、うま味が何倍にも増幅されます。それぞれのうま味成分が合わさることで生まれるこの効果を「相乗効果」と言います。

時間をかけて丁寧にだしをとることで、にごりのない美しい黄金色の一番だしが出来上がります。雑味を抑え、素材本来の味を活かすには、だしを漉す工程も重要です。清潔な布などで丁寧に漉すことで、澄んだだし汁が完成します。この一番だしこそ、すまし汁の上品な味を支える重要な土台となるのです。丁寧に引いた一番だしは、すまし汁だけでなく、煮物や和え物など、様々な料理に活用できます。素材の味を引き立てる、万能な調味料とも言えるでしょう。

| 材料 | うま味成分 | 抽出方法 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 昆布 | グルタミン酸 | 水に30分〜1時間浸ける | 低温でじっくりと |

| 鰹節 | イノシン酸 | 沸騰したお湯に加え、短時間でだしをとる | 沸騰直前で火を弱める |

| 昆布と鰹節のうま味は相乗効果で増幅。一番だしはすまし汁だけでなく様々な料理に活用できる万能調味料。 | |||

味付けの秘訣

美味しい料理を作る上で、味付けは非常に大切です。特に、繊細な味わいのだしを活かすためには、調味料の選び方や加え方に工夫が必要です。すまし汁を例に挙げると、基本的な味付けには塩と醤油を使います。しかし、ただ闇雲に調味料を加えるのではなく、だしの風味を損なわないよう、注意深く調整することが重要です。

まず、塩はだしの旨味をより一層引き立て、全体の味を引き締める働きをします。少量ずつ加え、味見をしながら調整することで、だしの繊細な味わいを損なうことなく、素材本来の美味しさを際立たせることができます。塩の種類も様々で、岩塩や海塩など、産地や製法によって風味が異なるため、色々な種類を試してみるのも良いでしょう。

次に、醤油は料理に香りとコクを与え、奥行きのある味わいを演出します。醤油も塩と同様に、少量ずつ加えながら味を調整することが大切です。だし汁の色が濃くなりすぎないよう、色を見ながら慎重に加え、風味のバランスを取ることが重要です。醤油の種類も、濃口醤油、薄口醤油、甘口醤油など、様々な種類があり、それぞれ風味や色合いが異なります。使うだしや食材に合わせて、最適な醤油を選ぶことで、より一層料理の美味しさを引き出すことができます。

塩と醤油のバランスも大切です。塩味が強すぎると、だしの風味が隠れてしまい、醤油の香りが強すぎると、全体がくどくなってしまいます。両者のバランスをうまくとることで、調和のとれた奥深い味わいに仕上がります。

味付けは料理の完成度を左右する重要な要素です。色々な調味料を試したり、分量を調整したりしながら、自分にとって一番美味しい味付けを見つけるのも料理の楽しみの一つと言えるでしょう。

| 調味料 | 役割 | 使い方 | 種類 |

|---|---|---|---|

| 塩 | だしの旨味を引き立て、全体の味を引き締める。素材本来の美味しさを際立たせる。 | 少量ずつ加え、味見をしながら調整する。 | 岩塩、海塩など |

| 醤油 | 料理に香りとコクを与え、奥行きのある味わいを演出する。 | 少量ずつ加えながら味を調整する。だし汁の色を見ながら慎重に加え、風味のバランスをとる。 | 濃口醤油、薄口醤油、甘口醤油など |

ポイント

- 塩と醤油のバランスが重要。バランスをとることで調和のとれた奥深い味わいになる。

- 味付けは料理の完成度を左右する重要な要素。

- 色々な調味料を試したり、分量を調整したりしながら、自分にとって一番美味しい味付けを見つけることが料理の楽しみ。

具材との組み合わせ

澄まし汁は、合わせる材料によって味わいがぐっと広がります。四季折々の野菜やきのこ、豆腐、魚や貝など、実に様々な材料を使うことができます。旬の食材を使えば、季節感を味わうことができ、見た目も華やかになります。

材料は、だしでじっくり煮たり、さっと熱湯にくぐらせたりすることで、うまみを閉じ込め、柔らかく仕上げることが大切です。それぞれの材料の持ち味とだしの香りが溶け合い、奥深い味わいを作り出します。例えば、春にはたけのこや菜の花、夏にはオクラや冬瓜、秋にはきのこや里芋、冬には大根や白菜など、季節の野菜を使うことで、その時期ならではの美味しさを楽しむことができます。きのこ類は、しめじやしいたけ、えのきだけ、まいたけなど、種類によって異なる風味や食感が楽しめます。豆腐は、木綿豆腐や絹ごし豆腐を使い分け、だし汁をたっぷり含ませることで、優しい味わいに仕上がります。魚介類は、海老や鯛、蛤など、新鮮なものを選び、さっと火を通すことで、プリッとした食感と上品なうまみを引き出します。

また、椀種と呼ばれる飾り切りを施した野菜や、季節感のあるあしらいを添えることで、見た目にも美しい一品に仕上がります。人参や大根を花形に切ったり、柚子や木の芽を添えたりすることで、彩りや香りが加わり、より一層食欲をそそります。椀種は、単なる飾りではなく、だし汁に野菜のうまみや甘みを加える役割も果たしています。

彩り豊かで、香り高く、滋味あふれる澄まし汁は、日本料理の真髄と言えるでしょう。シンプルな料理だからこそ、材料の選び方や下ごしらえ、だしの取り方など、一つ一つの工程に心を込めることで、その奥深さを味わうことができます。毎日の食卓に取り入れるのはもちろんのこと、お祝い事やおもてなしの席にもぴったりの一品です。

| 澄まし汁の材料 | 調理方法 | 椀種・あしらい |

|---|---|---|

|

|

|

すまし汁を作る際の注意点

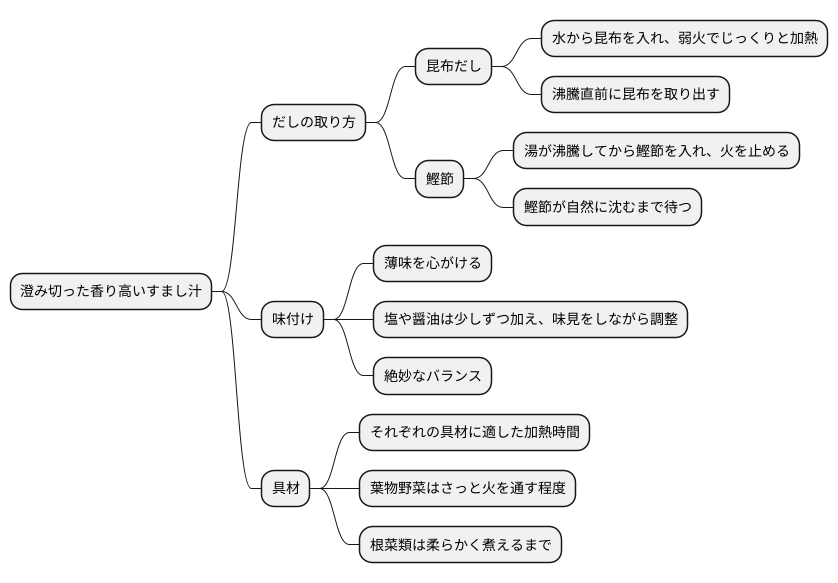

澄み切った香り高いすまし汁は、日本の食卓を彩る大切な一品です。しかし、一見シンプルながらも、奥深い味わいを出すには、素材選びから最後の仕上げまで、様々な点に気を配る必要があります。

まず、すまし汁の要となる「だし」の取り方が重要です。昆布だしを取る際は、水から昆布を入れ、弱火でじっくりと加熱していきます。沸騰直前に昆布を取り出すことで、昆布特有のうま味を引き出しつつ、磯臭さやえぐみが出ないようにします。次に鰹節を加えますが、湯が沸騰してから鰹節を入れ、火を止めます。そして、鰹節が自然に沈むまで待ちましょう。こうすることで、鰹節の繊細な香りが活きた、澄んだだしを取ることができます。

次に味付けです。すまし汁は、素材本来の味を最大限に引き出す料理です。そのため、味付けは薄味を心がけましょう。塩や醤油は、少しずつ加え、味見をしながら調整することが大切です。素材の持ち味とだしの風味を損なわないよう、絶妙なバランスを目指します。

最後に具材です。具材は、だしで煮すぎると、せっかくの食感が失われ、硬くなってしまいます。それぞれの具材に適した加熱時間を守ることが、素材本来のうま味と食感を保つ秘訣です。例えば、葉物野菜はさっと火を通す程度に、根菜類は柔らかく煮えるまで、といった具合です。

これらの注意点を守ることで、家庭でも料亭のような、香り高く滋味深い、本格的なすまし汁を味わうことができます。丁寧にだしを取り、素材の持ち味を活かした味付け、そして、具材の食感にまで気を配ることで、一杯のすまし汁が、心と体を温める、至福の一時を演出してくれるでしょう。