ひしお:日本の味覚の原点を探る

料理を知りたい

先生、『ひしお』って、みそと何か関係があるのですか?

料理研究家

いい質問ですね。ひしおは、みそやしょうゆのもとになる調味料です。大豆と小麦のこうじに塩を加えて発酵させて作ります。みそもこうじと塩を使うので、材料が似ていますね。

料理を知りたい

じゃあ、ひしおを熟成させるとみそになるんですか?

料理研究家

みそを作るには、ひしおに大豆などを加えてさらに発酵させる必要があります。ひしおは、みそやしょうゆの材料となるもの、と考えておくと良いでしょう。また、なめみそとして使ったり、野菜の漬け物にも使われますよ。

ひしおとは。

大豆と小麦のこじに塩を加えて発酵させた調味料である「ひしお」について。これは、みそやしょうゆの原料となるものです。また、そのままなめ味噌のように食べたり、ナスなどの野菜の漬物を作るときにも使われます。

ひしおとは何か

ひしおは、日本の伝統調味料のひとつで、大豆と小麦の麹に塩を加え発酵させたものです。 みそやしょうゆの原型ともいわれ、古くは「醤」の一文字で表されていました。その歴史は古代にまでさかのぼり、『日本書紀』や『万葉集』にも記述が見られるほど、日本の食文化において重要な役割を担ってきました。

ひしおの作り方は、まず蒸した大豆と炒った小麦を混ぜ、麹菌を加えて麹を作ります。この麹に塩と水を加えて熟成させることで、独特の風味を持つひしおが出来上がります。発酵期間はおよそ半年から一年で、じっくりと時間をかけて熟成させることで、複雑なうまみと香りが生まれます。色は濃い茶色で、どろりとした粘り気があります。

ひしおは、そのまま調味料として用いることもできますが、現代ではみそやしょうゆの製造工程の一部として使われることが多くなっています。また、なめみそや野菜の漬け床に利用することで、独特の風味を加えることができます。

ひしお独特の風味は、麹菌による発酵によって生まれる多様なうまみ成分と香気成分によるものです。大豆のうまみと小麦の甘みに加え、発酵によって生まれる酸味や塩味が複雑に絡み合い、奥深い味わいを生み出します。この風味は、現代の食卓ではみそやしょうゆによって再現されていますが、ひしお本来の風味はまた格別です。

古くから受け継がれてきたひしおの製法は、日本の発酵技術の粋を集めたものと言えるでしょう。近年、発酵食品が見直される中、ひしおも見直されつつあります。ひしおを通して、日本の伝統的な食文化の奥深さを再発見してみてはいかがでしょうか。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 日本の伝統調味料。大豆と小麦の麹に塩を加え発酵させたもの。みそやしょうゆの原型。 |

| 歴史 | 古代から存在し、『日本書紀』や『万葉集』にも記述あり。日本の食文化で重要な役割。 |

| 製法 | 1. 蒸した大豆と炒った小麦を混ぜ、麹菌を加えて麹を作る 2. 麹に塩と水を加え、半年〜1年熟成 |

| 特徴 | 濃い茶色でどろりとした粘り気。独特の風味(大豆のうまみ、小麦の甘み、発酵による酸味と塩味)。 |

| 用途 | 調味料、みそやしょうゆの製造工程、なめみそや野菜の漬け床 |

| その他 | 近年、発酵食品として見直されつつある。 |

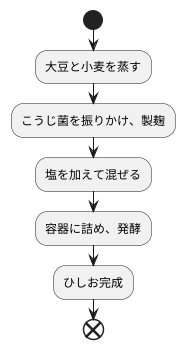

ひしおの作り方

ひしおは、大豆と小麦を原料に、こうじの力とじっくりとした発酵によって作られる日本の伝統調味料です。その深い味わいと香りは、和食に欠かせない存在となっています。

ひしお作りは、まず材料となる大豆と小麦を蒸すことから始まります。蒸した大豆と小麦にこうじ菌を振りかけ、温度と湿度を適切に保った場所で寝かせます。この工程を製麹(せいぎく)と言い、こうじ菌が大豆と小麦のデンプンやたんぱく質を分解し、甘みやうまみを生み出す大切な段階です。こうじ作りはひしおの風味を左右する重要なポイントで、職人の経験と技術が活かされます。

十分にこうじが育ったら、塩を加えてよく混ぜ合わせます。この塩の量は、ひしおの保存性や風味に大きく影響します。塩と混ぜ合わせたものを容器に詰め、発酵室へと移します。発酵期間は数ヶ月から一年と長く、この間、微生物の働きによって大豆と小麦の成分がさらに分解され、複雑な風味と香りが生まれます。発酵中の温度や湿度の管理も職人の技の見せ所であり、ひしおの味わいを決定づける重要な要素です。蔵付きの微生物が、代々受け継がれるひしおの味を守っています。

じっくりと時間をかけて発酵させたひしおは、濃い茶色をしたペースト状になります。伝統的な製法では、天然のこうじ菌や乳酸菌などの微生物の力を借り、時間をかけて発酵させることで、奥深い味わいを引き出します。現代では、製造工程の一部を機械化して効率化を図る場合もありますが、基本的な製法は古くから変わらず、職人の技と微生物の働きが大切です。

こうして出来上がったひしおは、さまざまな料理に使われ、和食に独特の風味とコクを与えます。素材の味を引き立てるひしおは、まさに日本の食文化を支える大切な調味料と言えるでしょう。

ひしおの使い方

ひしおは、味噌に麹を加えて熟成させた発酵調味料で、独特の風味と深いコクが特徴です。そのまま調味料として使うだけでなく、様々な料理に活用できます。

ご飯のお供として、ひしおをそのままなめ味噌のように味わうのもおすすめです。温かいご飯にのせていただくと、ひしおの香りが食欲をそそります。ひしおの塩味と麹の甘みが絶妙に調和し、ご飯が進むこと間違いなしです。また、きゅうりや大根などの野菜スティックにつけたり、焼きおにぎりや田楽に塗ったりしても美味しくいただけます。

野菜を漬け込む際にひしおを使うと、野菜の水分が抜けて独特の歯ごたえが生まれます。例えば、なすやきゅうりなどをひしおに漬け込むと、しんなりとした食感になり、ひしおのうまみが野菜にしみ込んで風味豊かな漬け物が出来上がります。また、こんにゃくをひしおで炒め煮にするのもおすすめです。こんにゃくに味が染み込み、ご飯にぴったりの一品になります。

炒め物や煮物の隠し味にひしおを少量加えるのも効果的です。ひしおのうまみが料理全体の味を深め、コクと風味をプラスしてくれます。例えば、肉や魚の炒め物にひしおを加えると、香ばしい香りが食欲をそそります。また、煮物にひしおを加えると、味がまろやかになり、奥深い味わいに仕上がります。

ひしおをベースにした調味料やたれを作ることも可能です。例えば、ひしおにみりんや醤油、酒などを加えて煮詰めたたれは、焼き魚や焼き鳥によく合います。また、ひしおにマヨネーズやヨーグルトなどを混ぜ合わせたソースは、サラダや揚げ物のたれとして使うことができます。ひしおの独特の風味は、他の調味料と合わせることで、さらに奥深い味わいを生み出します。

このように、ひしおは様々な料理に活用できる万能調味料です。冷蔵庫に常備しておけば、毎日の料理の幅が広がることでしょう。ぜひ、ひしおを使った様々な料理に挑戦してみてください。

| 活用法 | 具体例 |

|---|---|

| そのまま調味料として | ご飯のお供(なめ味噌風)、野菜スティック、焼きおにぎり、田楽 |

| 野菜の漬け込み | ナス、キュウリ、こんにゃくの炒め煮 |

| 炒め物・煮物の隠し味 | 肉や魚の炒め物、煮物 |

| 調味料・たれのベース | 焼き魚・焼き鳥のたれ(みりん、醤油、酒)、サラダ・揚げ物のソース(マヨネーズ、ヨーグルト) |

ひしおの種類

ひしおは、大豆や小麦などの穀物を麹菌で発酵させ、塩を加えて熟成させた調味料です。その起源は古く、弥生時代には既に作られていたと考えられています。地域によって様々な種類があり、材料の配合や作り方、熟成期間の違いによって、風味や色、粘度などに個性があります。

大きく分けると、大豆を主原料とするもの、小麦を主原料とするもの、そして大豆と小麦を混ぜ合わせたものがあります。大豆を多く使うひしおは、こっくりとした深い味わいと濃厚な香りが特徴です。煮物や炒め物に使うと、料理にコクと奥行きを与えます。肉や魚の臭みを消す効果もあるので、下味にも使われます。

一方、小麦を多く使うひしおは、まろやかな甘みと軽い口当たりが持ち味です。和え物やドレッシングに使うと、素材の味を引き立てつつ、上品な風味を添えます。また、魚介類との相性が良く、焼き魚に塗ったり、刺身に添えたりしても美味しくいただけます。

大豆と小麦を組み合わせたひしおは、両方の良いところを兼ね備えています。バランスの良い味わいで、様々な料理に使うことができます。味噌汁や鍋物に加えると、風味豊かになり、野菜の甘みも引き立ちます。

ひしおの色は、熟成期間によって変化します。熟成期間が短いものは、薄いベージュ色をしています。熟成が進むにつれて、徐々に色が濃くなり、濃い茶色になります。また、熟成期間が長いほど、複雑なうまみと香りが生まれます。

このように、ひしおは地域や製法によって多様な種類があり、それぞれに独特の風味や特徴があります。地方ごとに受け継がれてきた伝統的な製法で作られるひしおは、日本の食文化の奥深さを物語っています。ぜひ、様々なひしおを試してみて、お好みの味を見つけてみてください。

| 主原料 | 特徴 | 用途 |

|---|---|---|

| 大豆 | こっくりとした深い味わい、濃厚な香り、肉や魚の臭みを消す効果 | 煮物、炒め物、下味 |

| 小麦 | まろやかな甘み、軽い口当たり | 和え物、ドレッシング、焼き魚、刺身 |

| 大豆と小麦 | バランスの良い味わい | 味噌汁、鍋物 |

| 熟成期間 | 色 | 味 |

|---|---|---|

| 短い | 薄いベージュ色 | – |

| 長い | 濃い茶色 | 複雑なうまみと香り |

ひしおの歴史

ひしおは、日本の調味料の中でも特に長い歴史を持つものの一つで、その起源は弥生時代まで遡ります。遠い昔、大陸から伝わった醤(ひしお)が日本で独自の進化を遂げ、現在のひしおへと繋がっているのです。当時のひしおは塩と同じように貴重な調味料として扱われ、貴族や武士といった身分の高い人々に大切にされていました。

ひしおは、穀物や魚介類、そして塩を原料として作られます。原料の種類や配合、そして発酵・熟成の方法によって、様々な風味のひしおが生まれるのです。例えば、米を原料とした米ひしお、麦を原料とした麦ひしお、魚介類を原料とした魚ひしおなど、地域によって様々な種類のひしおが作られてきました。

時代が進むにつれて、ひしおの製法は全国各地に広まり、それぞれの地域独特のひしおが生まれていきました。海に近い地域では魚介類を使った魚ひしおが、内陸部では穀物を使ったひしおが作られるなど、地域の特性が活かされたひしお作りが発展しました。そして、それぞれのひしおは、その地域の食文化に深く根付いていきました。

ひしおは、現代の日本の食卓で主役となる調味料ではありませんが、みそやしょうゆといった、現在私たちが日常的に使っている調味料のルーツとなっています。ひしおからみそ、そしてしょうゆが生まれる過程で、日本の発酵技術は飛躍的に発展しました。ひしおは、日本の食文化の原点と言える存在であり、その歴史を知ることで、日本の食の奥深さをより理解することができます。ひしおは、単なる調味料ではなく、日本の歴史と文化を語る上で欠かせない存在なのです。現代では、伝統的な製法を守り続けるひしお作り職人たちの努力によって、貴重なひしおの味を今に伝える取り組みが続けられています。

私たちも、ひしおの歴史や文化に触れることで、先人たちの知恵や工夫を学び、日本の食文化の奥深さを再発見することができるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 起源 | 弥生時代、大陸から伝来した醤が日本で独自の進化を遂げた。 |

| 原料 | 穀物(米、麦など)、魚介類、塩 |

| 種類 | 米ひしお、麦ひしお、魚ひしおなど、地域によって多様。 |

| 製法 | 原料の種類や配合、発酵・熟成の方法によって多様な風味を持つ。 |

| 地域性 | 海に近い地域では魚介類、内陸部では穀物を使ったひしおが作られるなど、地域の特性が活かされている。 |

| 歴史的意義 | 味噌や醤油のルーツ。日本の発酵技術の発展に貢献。日本の食文化の原点。 |

| 現代 | 伝統的な製法を守り続ける職人によって、貴重なひしおの味が今に伝えられている。 |

ひしおの栄養

ひしおは、大豆や小麦などの穀物を麹菌で発酵させて作る調味料です。その製造過程において、原料に含まれる栄養素が変化し、さらに新たな栄養素が生まれます。そのため、ひしおは栄養価が非常に高い食品として知られています。

まず、ひしおの原料である大豆や小麦には、たんぱく質が豊富に含まれています。たんぱく質は体の組織を作る大切な栄養素であり、健康維持に欠かせません。ひしおの発酵過程では、麹菌の働きによってこれらのたんぱく質が分解され、アミノ酸に変化します。アミノ酸はたんぱく質の構成要素であり、体内で様々な機能を担っています。ひしおには、うまみ成分として知られるグルタミン酸などのアミノ酸が豊富に含まれており、料理に深い味わいを加えてくれます。

さらに、ひしおにはビタミンやミネラルも含まれています。ビタミンB群は、炭水化物や脂質などの代謝を助け、エネルギーを作り出すのに重要な役割を果たしています。また、ミネラルは骨や歯の形成、神経や筋肉の機能維持など、様々な生理機能に関わっています。ひしおに含まれるこれらのビタミンやミネラルは、健康な体を維持するために必要な栄養素です。

そして、ひしおの大きな特徴として、発酵によって生まれる酵素が挙げられます。酵素は、体内で起こる様々な化学反応を促進する働きを持つたんぱく質の一種です。ひしおに含まれる酵素は、消化吸収を助けたり、代謝を促進したりするなど、健康に良い影響を与えると考えられています。

このように、ひしおは様々な栄養素を豊富に含む健康的な調味料です。毎日の食事に取り入れることで、健康維持に役立ち、より豊かな食生活を送ることができるでしょう。

| ひしおの栄養素 | 説明 |

|---|---|

| たんぱく質 → アミノ酸 | 原料の大豆や小麦に含まれるたんぱく質が、発酵過程で麹菌の働きによりアミノ酸に変化。うまみ成分であるグルタミン酸などが豊富。 |

| ビタミン・ミネラル | ビタミンB群は代謝を助け、ミネラルは骨や歯の形成、神経や筋肉の機能維持に関与。 |

| 酵素 | 発酵によって生まれる酵素は、消化吸収や代謝を促進。 |