料理の知恵:ひとつかみの奥深さ

料理を知りたい

先生、「ひとつかみ」ってどのくらいですか?レシピによく書いてあるけど、よくわからないんです。

料理研究家

良い質問だね。「ひとつかみ」は手で一度につかめる量のことだよ。材料によって量は変わるけど、例えば、かつおぶしなら15~20グラム、お米なら40~50グラムくらいになるね。

料理を知りたい

じゃあ、材料によって違うんですね。覚えにくいです。

料理研究家

そうだね。でも、だいたいの目安を覚えておくと便利だよ。葉っぱの野菜なら50グラム、根っこの野菜なら80~100グラムくらいかな。慣れてくると、手でつかむだけで量がわかるようになるよ。

ひとつかみとは。

料理や台所で使う言葉に「ひとつかみ」があります。これは、計量器具を使わずに手で材料をはかることを言い、手の大きさで量る方法の一つです。目安としては、かつおぶしなら15~20グラム、米なら40~50グラム、刻んだ葉物野菜なら約50グラム、根菜類なら80~100グラムほどになります。

手軽さと奥深さ

料理は、火加減や切る細かさといった技術に加え、材料の分量も味の決め手となる大切な要素です。調味料や材料の分量は、計量カップや計量スプーンできちんと量るのが一般的です。正確な分量を量ることで、安定した味を再現することができます。しかし、これらの道具を使わずに、手で材料を計る方法もあります。それが「ひとつかみ」です。「ひとつかみ」とは、文字通り手で一度につかめる量のことで、一見すると大雑把な計量方法に思えるかもしれません。しかし、実は「ひとつかみ」は、長年の経験と勘に基づいた、非常に繊細な技術なのです。

「ひとつかみ」で計量するメリットは、まず手軽さが挙げられます。計量カップなどを用意する手間が省け、洗い物も減らせます。忙しい毎日の中で、少しでも時間を節約したい人にとって、これは大きな利点です。また、「ひとつかみ」は、その人の手の大きさに合わせた分量となるため、体格や作る量に合わせた微調整が自然と行われます。例えば、大家族向けの料理を作る場合は自然とつかむ量が多くなり、少量を作る場合は少なくなります。これは、計量カップでは難しい、感覚的な調整です。

さらに、「ひとつかみ」は、料理人の経験や勘が反映される奥深い技法でもあります。同じ「ひとつかみ」でも、材料の性質や料理の種類によって、つかみ方を変える必要があります。例えば、乾燥した豆をつかむ時と、葉物野菜をつかむ時では、手の形や力加減が変わってきます。また、同じ野菜でも、煮物に使うのと、炒め物に使うのとでは、必要な量が異なります。長年料理をしている人は、これらの違いを無意識のうちに理解し、適切な「ひとつかみ」を判断しています。このように、「ひとつかみ」は、手軽さと奥深さを兼ね備えた、日本の料理文化を象徴する計量方法と言えるでしょう。

| 計量方法 | 特徴 | メリット | 具体例 |

|---|---|---|---|

| ひとつかみ | 手で一度につかめる量 | 手軽、体格や作る量に合わせた微調整が可能、料理人の経験や勘が反映される | 乾燥した豆、葉物野菜、煮物、炒め物 |

| 計量カップ/スプーン | 正確な分量を量る | 安定した味を再現できる | 調味料、材料 |

ひとつかみの定義

「ひとつかみ」とは、片手でつかめる量のことを指します。 これは、親指と人差し指、中指、薬指、小指の5本の指を使って、材料をすくい上げるようにして量る方法です。しかし、実際にどれくらいの量になるのかは、材料によって大きく変わってきます。

粉状の材料の場合、例えば小麦粉や砂糖などを量るときには、指の隙間からこぼれ落ちてしまうため、軽く握る程度で量ります。ぎゅっと握ってしまうと、想像以上に多くの量になってしまうことがあります。また、片栗粉や重曹などの粉類も同じように、軽くすくうようにして量るのが良いでしょう。

一方、葉物野菜や根菜類などの場合は、しっかりとつかむことができます。例えば、ほうれん草や小松菜などの葉物野菜は、軽く束にしてからつかむと良いでしょう。また、にんじんや大根などの根菜類は、千切りや角切りにしたものを、指でぎゅっとつかむことができます。これらの材料は、粉類に比べて密度が高いため、同じようにつかんだとしても、結果として多くの量になります。

その他にも、ごまや刻みねぎなどの細かい材料も、ひとつかみで量ることがあります。これらの材料も、粉類と同じように、軽くすくうようにして量るのが良いでしょう。もし、しっかりとつかんでしまうと、味が濃くなりすぎてしまう可能性があります。

このように、「ひとつかみ」という表現は、材料の形状や大きさ、種類、そして密度によって、つかむ力の加減や、つかめる量が異なってきます。そのため、レシピに「ひとつかみ」と書いてある場合には、材料の特性を考慮しながら、柔軟に量を調整する必要があると言えるでしょう。慣れないうちは、実際に量ってみながら、自分の「ひとつかみ」の感覚を掴むことが大切です。

| 材料の種類 | つかみ方 | 量の目安 |

|---|---|---|

| 粉状の材料 (小麦粉、砂糖、片栗粉、重曹など) | 指の隙間からこぼれ落ちるため、軽く握る | 少なめ |

| 葉物野菜 (ほうれん草、小松菜など) | 軽く束にしてからつかむ | 多め |

| 根菜類 (にんじん、大根など) | 千切りや角切りにしたものを、指でぎゅっとつかむ | 多め |

| 細かい材料 (ごま、刻みねぎなど) | 粉類と同じように、軽くすくう | 少なめ |

目安となる分量

料理をする上で、材料の分量を正しく計ることは大切です。計量カップや計量スプーンを使うのが一番正確ですが、「ひとつかみ」といった大まかな計量方法も、調理の手間を省き、スムーズに料理を進める上で役立ちます。この「ひとつかみ」は、手のひらに軽く乗る程度の量を指します。

例えば、だしをとる際に使う削り節の場合、ひとつかみでだいたい15~20グラム程度になります。味噌汁や煮物のだしをとる際に、手軽に量を測ることができます。また、主食である米の場合、ひとつかみで40~50グラム程度です。お茶碗軽く一杯分のご飯を炊く量の目安になります。さらに、刻んだ葉物野菜、例えばキャベツやレタスなどは、ひとつかみで約50グラム程度です。サラダを作る際などに便利です。根菜類、例えば大根や人参などは、ひとつかみで80~100グラム程度です。煮物や炒め物を作る際に役立ちます。

ただし、「ひとつかみ」はあくまでも目安となる計量方法です。手の大きさや握り方によって、実際に計れる量は変わってきます。そのため、厳密な分量が必要な場合は、計量カップや計量スプーンを使いましょう。お菓子作りなど、仕上がりに分量の違いが大きく影響する料理の場合は、特に正確な計量が重要になります。

最初は戸惑うかもしれませんが、料理をするうちに、自分の手の大きさに合わせた「ひとつかみ」の感覚が掴めるようになります。経験を積むことで、目分量でも適切な量の材料を計れるようになるでしょう。色々な料理に挑戦し、自分にとっての「ひとつかみ」をマスターしてみてください。

| 材料 | ひとつかみ | 用途 |

|---|---|---|

| 削り節 | 15~20g | 味噌汁や煮物のだし |

| 米 | 40~50g | お茶碗軽く一杯分のご飯 |

| 刻んだ葉物野菜 (キャベツ、レタスなど) | 約50g | サラダ |

| 根菜類 (大根、人参など) | 80~100g | 煮物や炒め物 |

注意点: 「ひとつかみ」は目安です。手の大きさによって量は変わるため、正確な計量が必要な場合は計量カップ等を使いましょう。

活用場面

「ひとつかみ」という計量方法は、実に多くの料理場面で役立ちます。毎日の食事作りをより手軽にしてくれる、いわば料理人の知恵袋のような存在と言えるでしょう。

例えば、日本の食卓には欠かせない味噌汁や煮物などの和食を作る場面を考えてみましょう。風味豊かなだしを取るためには、削り節や昆布の量が重要です。ここで「ひとつかみ」が活躍します。計量スプーンなどを用意せずとも、感覚的に適量を掴むことができるので、スムーズに調理を進めることができます。また、野菜炒めを作る際にも、「ひとつかみ」は便利です。ひとつかみの葉物野菜、ひとつかみの根菜など、目分量で材料を揃えることで、手軽にバランスの良い食事を作ることができます。

さらに、主食であるご飯を炊く際にも、「ひとつかみ」は力を発揮します。米の量を計量カップで正確に測るのも良いですが、忙しい毎日では「ひとつかみ」でサッと計量するのも一つの方法です。一度に食べる量を調整したい時などにも、この方法は非常に便利です。

和食だけでなく、お菓子作りでも「ひとつかみ」は使えます。砂糖や小麦粉、片栗粉など、粉類の計量にも「ひとつかみ」は有効です。例えば、クッキーを作る際に、ひとつかみの砂糖を加えるだけで、ほんのりとした甘さを加えることができます。このように、「ひとつかみ」は、様々な料理において、計量の負担を軽くしてくれるだけでなく、料理をより楽しく、創造的にしてくれる技法と言えるでしょう。

慣れるまでは少し難しいかもしれませんが、繰り返し使っていくうちに、自分の手の大きさに合った「ひとつかみ」の感覚を掴むことができるようになります。色々な料理で試してみて、自分にとって最適な「ひとつかみ」を見つけてみてください。

| 料理の場面 | 「ひとつかみ」のメリット |

|---|---|

| 味噌汁や煮物などの和食 | 計量器具なしで削り節や昆布などの適量を感覚的に掴める。 |

| 野菜炒め | 目分量で材料を揃え、手軽にバランスの良い食事を作れる。 |

| ご飯を炊く | 計量カップを使わずに米の量を調整できる。一度に食べる量の調整にも便利。 |

| お菓子作り(クッキーなど) | 砂糖や小麦粉などの粉類の計量にも使える。 |

経験と勘

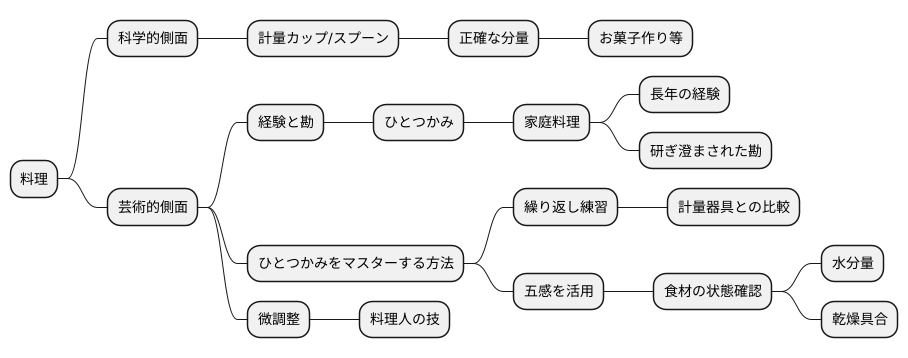

料理は、科学であり、また芸術でもあります。 計量カップや計量スプーンできちんと分量を測ることは、料理の基礎となる大切な作業です。特に、お菓子作りなどでは、正確な分量が仕上がりに大きく影響します。しかし、一方で、毎日の家庭料理では、必ずしも厳密な計量が必要なわけではありません。例えば、「ひとつかみ」といった表現は、まさに経験と勘に基づいた計量の妙と言えるでしょう。

「ひとつかみ」の塩、ひとつかみの砂糖、ひとつかみの小麦粉…。これらの表現は、一見すると曖昧で、初心者には分かりにくいかもしれません。しかし、実は、この「ひとつかみ」の中に、長年の経験と、研ぎ澄まされた勘が凝縮されているのです。自分の手の大きさ、指の開き具合、そして、材料の重さや形状など、様々な要素を瞬時に判断し、最適な分量を「ひとつかみ」で計り取ります。これは、一朝一夕にできるようになるものではありません。

「ひとつかみ」をマスターするためには、繰り返し料理をすることが大切です。最初は、計量カップや計量スプーンできちんと分量を測り、それと同時に、自分の手で「ひとつかみ」してみて、どのくらいの量になるのかを比べてみましょう。野菜を刻む際も、最初は包丁の使い方に慣れず、まな板の上で野菜が踊ってしまうかもしれませんが、何度も練習することで、スムーズに、そして美しく切ることができるようになります。それと同様に、「ひとつかみ」も、練習を重ねることで、自分の手の感覚と材料の特性を理解し、最適な分量を掴めるようになるのです。

そして、もう一つ大切なのは、五感をフル活用することです。目で見て、手で触れて、匂いを嗅いで、食材の状態をしっかりと確認しましょう。例えば、野菜の水分量や、粉の乾燥具合などは、季節や保存状態によって変化します。これらの変化を敏感に察知し、「ひとつかみ」の量を微調整することで、常に最高の仕上がりを得ることができるのです。こうした微妙な加減は、まさに料理人の技と言えるでしょう。 毎日の料理を通して、自分だけの「ひとつかみ」を体得していきましょう。

伝承される知恵

昔から受け継がれてきた調理の知恵に、「ひとつかみ」というものがあります。これは、計量のための道具がなかった時代に、自分の手で材料の量をはかる方法です。ひとつかみ、ふたつかみと、まるで手のひらに収まる量を数えるかのように、人々は料理を作ってきました。この方法は、親から子へ、子から孫へと、何世代にもわたって伝えられてきました。そして、現代の私たちの料理にも、しっかりと息づいています。

現代の暮らしでは、料理を作る時にも、正確な計量が求められることが多くなりました。デジタルのはかりや、目盛りのついた計量カップ、計量スプーンなどを使うことで、誰でも同じ分量を量り取ることができます。これは、安定した味を出すために、そして食品の安全を守るためにも、とても大切なことです。しかし、昔ながらの「ひとつかみ」のような、感覚を頼りにした計量方法にも、大きな意味があります。ひとつかみは、その人の手の大きさによって微妙に量が変わり、作るたびに少しずつ味が変化する、という面白さがあります。また、材料を手で直接触ることで、その食材の水分量や温度、感触などを確かめることもできます。まるで食材と対話するかのような、そんな感覚を味わえることも、「ひとつかみ」の良さと言えるでしょう。

この伝統的な技法を学ぶことは、単に昔の人の知恵を知るだけでなく、料理の奥深さを体感することにも繋がります。例えば、野菜を炒めるとき、「ひとつかみ」の塩をぱらりと加える。その時の塩の量、そしてその塩が野菜にどう影響するのかを、五感を使いながら感じてみましょう。計量スプーンで正確に量った時とはまた違う、新しい発見があるかもしれません。先人たちが受け継いできた知恵に触れることで、料理の楽しさをさらに広げ、より豊かな食の体験を味わうことができるでしょう。

| 計量方法 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| ひとつかみ | 手のひらで量る、感覚的な方法。 |

|

|

| 現代の計量方法(デジタルはかり、計量カップなど) | 道具を用いた正確な計量 |

|

|