万能食材!サバの魅力を徹底解説

料理を知りたい

先生、「鯖」って魚の種類ですよね?料理でよく聞くんですけど、種類とか特徴がよくわからないんです。

料理研究家

そうだね。「鯖」はスズキ目サバ科の魚で、回遊魚だよ。日本近海だとマサバとゴマサバの二種類がいて、普段「鯖」と呼ぶのはマサバの方だね。他にもホンサバやヒラサバとも呼ばれるよ。

料理を知りたい

へえ、色々な呼び方があるんですね。マサバとゴマサバって、何か違いがあるんですか?

料理研究家

マサバはゴマサバより体が平べったい形をしているよ。どちらも泳ぐのが得意で、群れで移動するんだ。大きさも大体30~50cmくらいで、大きいものだと1.5kgくらいになるものもあるよ。小魚やエビなどを食べて生きているんだ。

鯖とは。

ここでは、料理や台所で使う「さば」という言葉について説明します。さばは、スズキの仲間で、海の中を回遊する魚です。日本の近くの海に広く住んでいて、マグロやカツオと同じように、とても素早く泳ぎ、群れで広い海を移動します。日本の近くには、まさばとごまさばの二種類がいますが、ふつう「さば」というとまさばのことを指します。まさばは、ほんさばやひらさばとも呼ばれます。体は速く泳ぐのに適した紡錘形をしていますが、ごまさばよりも少し平たいです。大人のさばは、だいたい30センチから50センチくらいで、重さは大きいもので1キロほど、中には1.5キロにもなるものもいます。さばは、オキアミや小さな甲殻類、いわしやはぜ、いかの子どもなどを食べます。そのため、口は大きく丈夫で、円錐形をした小さな歯がたくさん生えています。この小さな歯の形はさばの特徴で、「さば」という名前の由来の一つと言われています。また、昔は群れ集まることを「さば」と言ったそうで、これが名前の由来だという説もあります。

サバの種類

日本で「サバ」と呼ばれる魚は、主にマサバを指します。マサバはホンサバやヒラサバといった別名でも知られ、日本の近海でたくさん獲られています。サバの仲間にはゴマサバもいますが、同じサバ科の魚であっても、マサバとゴマサバは姿形や味わいに微妙な違いがあります。

まず見た目ですが、マサバはゴマサバに比べて体の高さが高く、少し平べったい形をしています。ゴマサバは名前の通り、体の表面に小さな黒いごまのような斑点模様がありますが、マサバにはこの模様がありません。この斑点模様はゴマサバの特徴であり、マサバとゴマサバを見分ける大きな手がかりになります。スーパーなどで売られているサバは、マサバの方が多いように思われます。

次に味ですが、マサバは脂乗りが良く、濃厚な味わいが特徴です。新鮮なマサバは刺身で食べると、とろけるような食感と豊かな風味を楽しむことができます。また、塩焼きにしても美味しく、皮はパリッと身はふっくらと仕上がります。一方、ゴマサバはマサバに比べるとややあっさりとした味わいです。身が締まっており、歯応えが良いのが特徴です。ゴマサバも刺身で食べられますが、しめ鯖にしたり、味噌煮や唐揚げにするのもおすすめです。

このようにマサバとゴマサバはそれぞれに持ち味があります。どちらのサバも美味しい魚ですが、それぞれの特性を理解することで、料理の幅がぐんと広がります。例えば、脂の乗ったマサバは味噌煮や煮付けにすると、濃厚な旨味がさらに引き立ちます。一方で、あっさりとしたゴマサバは酢じめにすることで、さっぱりとした風味と身の締まった食感が楽しめます。

魚屋さんでサバを選ぶ際には、体の形や模様をよく見て、マサバかゴマサバかを見分けてみましょう。そして、それぞれのサバの特徴を活かした料理に挑戦してみてはいかがでしょうか。

| 項目 | マサバ | ゴマサバ |

|---|---|---|

| 別名 | ホンサバ、ヒラサバ | – |

| 体形 | 体高が高く、平べったい | – |

| 模様 | なし | 小さな黒いごまのような斑点模様 |

| 味 | 脂乗りが良く、濃厚 | ややあっさり |

| 食感 | とろけるような食感 | 身が締まっており、歯応えが良い |

| おすすめの料理 | 刺身、塩焼き、味噌煮、煮付け | 刺身、しめ鯖、味噌煮、唐揚げ、酢じめ |

サバの生態

サバは、広い海を群れで回遊する魚です。カツオやマグロと同じ仲間で、休みなく泳ぎ続けることで知られています。大海原を縦横無尽に泳ぎ回る姿は、まさに海の暴れん坊と言えるでしょう。

サバは、小さな生き物を好んで食べます。オキアミや小さなエビやカニの仲間、イワシやハゼなどの小魚、イカの子供などを大きな口で丸呑みにします。鋭い歯は、一度捕らえた獲物を逃がさないためのものです。この旺盛な食欲が、サバの成長を促し、身の締まった状態を作り出しています。

生まれたばかりのサバは、沿岸の浅い海域で過ごします。プランクトンなどを食べて成長し、ある程度の大きさになると、外洋へと出ていきます。そして、大海原を回遊しながら、イワシなどの小魚や甲殻類を追いかけて食べ、さらに成長していきます。この回遊は、餌を求めての移動だけでなく、繁殖や水温の変化なども関係していると考えられています。

古くから漁業の対象とされてきたサバは、私たちの食卓には欠かせない存在です。力強い遊泳によって鍛えられた身は、程よく脂がのり、豊かな風味を持っています。塩焼きや味噌煮、しめ鯖など、様々な料理で楽しまれています。まさに、海の恵みと言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 回遊 |

|

| 食性 |

|

| 遊泳 |

|

| 成長 |

|

| その他 |

|

サバの栄養価

青魚の一種であるサバは、私たちの体に嬉しい様々な栄養素を豊富に含んだ、まさに海の恵みと言える食材です。特に、近年注目を集めているのが、必須脂肪酸であるDHAとEPAです。DHAは、人間の脳や神経組織に多く含まれる成分で、記憶力や学習能力の向上、認知症予防などに効果があると期待されています。また、EPAは、血液をサラサラにする効果があり、動脈硬化や心筋梗塞などの生活習慣病の予防に繋がると考えられています。

サバには、DHAとEPA以外にも、健康維持に欠かせない栄養素がたっぷり含まれています。例えば、良質なタンパク質は、筋肉や臓器、血液などを作るために必要不可欠な栄養素です。サバには、このタンパク質が豊富に含まれているため、健康な体を維持するのに役立ちます。また、ビタミンDも豊富に含まれています。ビタミンDは、カルシウムの吸収を促進し、骨や歯を丈夫にする働きがあります。丈夫な骨は、骨折のリスクを減らすだけでなく、健康的な老後を送るためにも大切です。さらに、サバには、貧血予防に効果的な鉄分や、体の調子を整えるのに必要な様々なミネラルもバランスよく含まれています。

このように、サバは様々な栄養素を豊富に含んだ、非常に優れた食材です。塩焼きや味噌煮、缶詰など、様々な調理法で美味しく食べられるため、毎日の食卓に積極的に取り入れ、健康な体を維持しましょう。特に、成長期の子どもや、生活習慣病が気になる方には、ぜひ積極的に食べていただきたい食材です。ただし、プリン体も多く含んでいるため、痛風の方は食べ過ぎに注意が必要です。

| 栄養素 | 効果 | 対象者 |

|---|---|---|

| DHA | 記憶力・学習能力向上、認知症予防 | 成長期の子ども |

| EPA | 血液サラサラ効果、動脈硬化・心筋梗塞などの生活習慣病予防 | 生活習慣病が気になる方 |

| 良質なタンパク質 | 筋肉・臓器・血液を作る | – |

| ビタミンD | カルシウム吸収促進、骨・歯を丈夫にする | – |

| 鉄分 | 貧血予防 | – |

| ミネラル | 体の調子を整える | – |

| プリン体 | 痛風リスク増加 | 痛風の方 |

サバの下ごしらえ

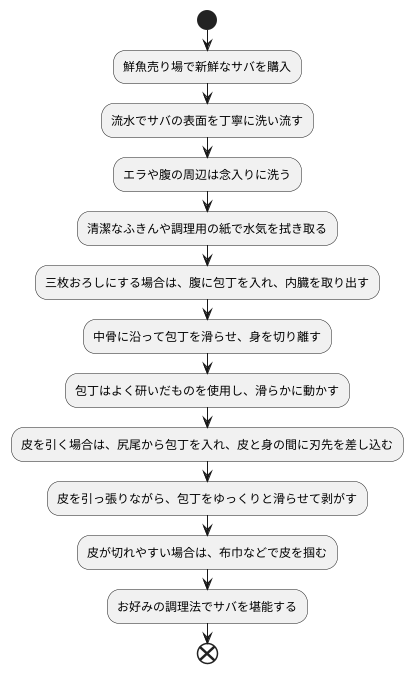

鮮魚売り場でキラキラと輝く新鮮なサバを見つけたら、まずは下ごしらえから始めましょう。適切な下ごしらえは、サバ特有の臭みを抑え、旨味を最大限に引き出すための大切な工程です。

最初に、流水でサバの表面を丁寧に洗い流します。指先で優しくこすり洗いすることで、付着した汚れやぬめり、鱗をきれいに落としましょう。特に、エラや腹の周辺は汚れが溜まりやすいので念入りに洗いましょう。次に、清潔なふきんや調理用の紙で水気を丁寧に拭き取ります。表面に残った水分は臭みの原因となるため、しっかりと拭き取ることが重要です。

三枚おろしにする場合は、まず腹の部分に包丁の先端を入れ、内臓を取り出します。内臓は傷つけないように慎重に取り扱いましょう。続いて、中骨に沿って包丁を滑らせるようにして、身を切り離します。この時、包丁はよく研いだものを使用し、滑らかに動かすことで、身が崩れるのを防ぎます。

皮を引く場合は、尻尾の方から包丁を入れ、皮と身の間に刃先を差し込みます。そして、皮を引っ張りながら、包丁をゆっくりと滑らせて剥がしていきます。皮が切れやすい場合は、布巾などで皮を掴むと作業がしやすくなります。

下ごしらえは、調理の仕上がりを左右する重要な作業です。一つ一つ丁寧に進めることで、より一層美味しくサバを味わうことができます。塩焼き、煮付け、味噌煮など、お好みの調理法で、下ごしらえが済んだ新鮮なサバを堪能しましょう。

サバの調理方法

青魚であるサバは、焼く、煮る、揚げる、生で食すなど、様々な調理法で味わえる、非常に使い勝手の良い魚です。調理法によって風味が変わり、様々な味わいを楽しめます。

まずは、家庭でよく作られる焼き魚から。塩焼きはサバ本来の旨味を堪能できる調理法です。塩を振ってグリルで焼くだけで、皮はパリッと身はふっくらと仕上がります。また、濃いめの味付けがお好みの方には、味噌や醤油、みりん、砂糖などで作った調味液にサバを漬け込んでから焼く味噌煮もおすすめです。ご飯が進む一品です。

煮魚もサバの美味しさを存分に引き出せる調理法です。醤油、砂糖、みりん、酒、生姜などを合わせた煮汁でじっくり煮込むと、骨まで柔らかくなり、小さなお子さんやご年配の方にも食べやすくなります。生姜の代わりに梅干しを加えても、さっぱりとした風味で美味しくいただけます。

揚げ物にするのも良いでしょう。食べやすい大きさに切ったサバに衣をつけて揚げる竜田揚げは、お弁当のおかずにも最適です。片栗粉をまぶして揚げれば、外はカリッと中はジューシーな唐揚げに。南蛮漬けは、揚げたサバを甘酢に漬け込み、野菜を添えた料理で、さっぱりとした味わいが食欲をそそります。

新鮮なサバが手に入ったら、ぜひ刺身に挑戦してみてください。しっかりとした処理をすれば、生のサバならではの、とろけるような食感と濃厚な旨味を堪能できます。また、酢で〆たしめ鯖も、日本酒との相性が抜群です。

和食だけでなく、中華風や西洋風の料理にも使えます。トマトや香味野菜と煮込んだり、炒めたりすることで、サバの新しい魅力を発見できるでしょう。色々な調理法で、サバ料理を楽しみましょう。

| 調理法 | 説明 | その他 |

|---|---|---|

| 焼き魚 | 塩焼きはサバ本来の旨味を堪能できる。味噌や醤油、みりん、砂糖などで作った調味液に漬け込んでから焼く味噌煮もおすすめ。 | 皮はパリッと身はふっくらと仕上がる。ご飯が進む。 |

| 煮魚 | 醤油、砂糖、みりん、酒、生姜などを合わせた煮汁でじっくり煮込む。生姜の代わりに梅干しを加えてもよい。 | 骨まで柔らかくなる。小さなお子さんやご年配の方にも食べやすい。 |

| 揚げ物 | 竜田揚げは、お弁当のおかずにも最適。片栗粉をまぶして揚げれば唐揚げに。南蛮漬けは、揚げたサバを甘酢に漬け込み、野菜を添える。 | 外はカリッと中はジューシー。さっぱりとした味わい。 |

| 刺身 | 新鮮なサバで作る。しっかりとした処理が必要。 | とろけるような食感と濃厚な旨味。 |

| しめ鯖 | 酢で〆る。 | 日本酒との相性が抜群。 |

| 中華風・西洋風 | トマトや香味野菜と煮込んだり、炒めたりする。 | サバの新しい魅力を発見できる。 |

サバの保存方法

青魚であるサバは、良質な脂と独特の旨味を持つ反面、鮮度が落ちやすいため、手に入れたらすぐに食べるのが一番です。しかし、すぐに食べきれない場合は、適切な方法で保存することで、美味しさを長く保つことができます。

冷蔵保存する場合は、下処理が肝心です。まず、サバを流水で丁寧に洗い、内臓やエラ、血合いなどを取り除きます。キッチンペーパーで水気をしっかりと拭き取ったら、切り身にしたり、調理しやすい大きさに切り分けます。これをぴったりとラップで包み、空気に触れないようにします。さらに、冷蔵保存用の袋に入れて、冷蔵庫で保存しましょう。この方法で、2~3日は美味しく食べられます。

より長く保存したい場合は、冷凍保存がおすすめです。冷蔵保存と同様に、下処理をしたサバを一切れずつラップで包みます。この時、空気が入らないようにぴっちりと包むのがポイントです。次に、冷凍用の保存袋に入れ、できるだけ空気を抜いてから密閉し、冷凍庫に入れます。冷凍保存であれば、約1ヶ月保存可能です。

冷凍したサバを解凍する際は、時間をかけてゆっくりと解凍することが大切です。冷蔵庫に移して一晩かけて解凍する方法がおすすめです。時間がない場合は、流水解凍も可能です。流水で解凍する際は、水温を低く保つように注意しましょう。一方、電子レンジでの急速解凍は、サバの身が固くなってしまったり、旨味が逃げてしまうため、避けた方が良いでしょう。解凍したサバは、できるだけ早く調理し、再冷凍は避けてください。

| 保存方法 | 下処理 | 保存期間 | 解凍方法 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 冷蔵 | 内臓、エラ、血合いを取り除き、水気を拭き取り、切り身にしたり、調理しやすい大きさに切り分け、ラップで包む | 2~3日 | – | – |

| 冷凍 | 冷蔵保存と同様の下処理をし、一切れずつラップで包む | 約1ヶ月 | 冷蔵庫で一晩かけて解凍 流水解凍(水温を低く保つ) |

電子レンジでの急速解凍は避ける 再冷凍は避ける |