繊細な味わいの芸術:小川の魅力

料理を知りたい

先生、「小川」って料理用語で聞きますが、どういう意味ですか?イカや白身魚をすり身にして…っていうのはなんとなくわかるんですが、全体像がよく掴めません。

料理研究家

いい質問だね。「小川」は、イカや白身魚などのすり身を薄く伸ばして、他の材料の上に巻いたり重ねたりしたものだよ。それを酢に浸して締めて、最後に小口切りにするんだ。例としては、カラスミを薄く伸ばして巻いた「小川からすみ」や、鮭をすり身にして他の材料と重ねて作った「鮭小川寄せ」などがあるよ。

料理を知りたい

なるほど!すり身を薄く伸ばすところがポイントなんですね。それで、酢に浸けるのはどうしてですか?

料理研究家

すり身を酢に浸けるのは、味を良くするためと、保存性を高めるためだよ。酢によって魚の生臭さが消え、さっぱりとした風味になるんだ。また、酢には殺菌効果があるので、食材が傷みにくくなるんだよ。

小川とは。

「料理」や「台所」に関する言葉、『小川』(いかや白身魚のすり身を他の材料の上に薄く塗り、巻いたり重ねたりして、酢にしばらく漬けて締めてから細かく切ったもの。小川カラスミ、鮭小川寄せなど。)について

小川ってなに?

小川とは、日本の伝統的な調理技法を駆使した、見た目にも美しい料理です。主な材料はイカや白身魚などのすり身で、これらを丁寧に練り上げ、他の食材と巧みに組み合わせます。

小川の特徴は、なんといっても酢の使い方です。酢を加えることで、すり身の独特の風味を和らげ、さっぱりとした後味に仕上げます。また、酢の酸味によってすり身の保水性が高まり、ぷるんとした独特の食感が生まれます。

小川の由来にはいくつかの説があります。一つは、薄く伸ばしたすり身の様子が、小川のせせらぎがキラキラと光る様子に似ていることから名付けられたという説。もう一つは、小川のほとりで生まれた料理であるという説です。どちらの説にも、日本の自然に対する深い愛情と、料理への繊細な感性が感じられます。

小川の美しさは、その見た目にも表れています。白を基調としたすり身の上に、彩り豊かな食材が散りばめられ、まるで芸術作品のようです。

小川は、様々な食材と組み合わせることができるため、無限の可能性を秘めた料理と言えるでしょう。例えば、海老や貝柱などの魚介類を加えれば、より豪華な一品に。また、季節の野菜を添えれば、見た目にも鮮やかな、季節感あふれる料理に仕上がります。

繊細な見た目と味わい、そして素材の持ち味を最大限に活かした小川は、まさに日本の食文化の奥深さを象徴する料理です。ぜひ一度、その繊細な味わいを体験してみてください。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 料理名 | 小川 |

| 主な材料 | イカ、白身魚などのすり身 |

| 特徴 | 酢の使い方、すり身の独特の風味を和らげ、さっぱりとした後味、ぷるんとした独特の食感 |

| 由来 | ①薄く伸ばしたすり身の様子が小川のせせらぎに似ている ②小川のほとりで生まれた料理 |

| 見た目 | 白を基調としたすり身の上に、彩り豊かな食材が散りばめられている |

| 組み合わせ | 海老や貝柱などの魚介類、季節の野菜 |

| 総評 | 繊細な見た目と味わい、素材の持ち味を最大限に活かした、日本の食文化の奥深さを象徴する料理 |

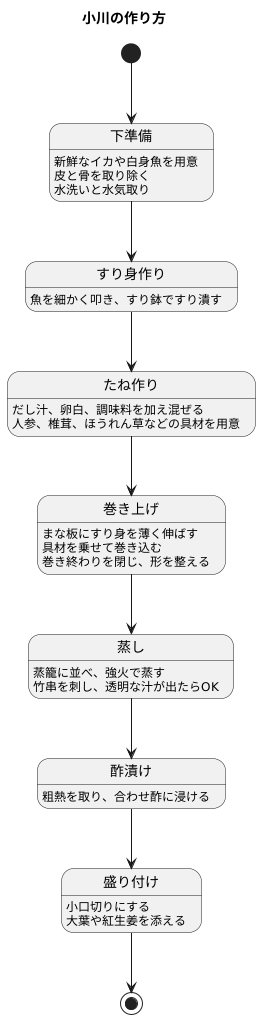

小川の作り方

新鮮なイカや白身魚を用意し、丁寧に皮と骨を取り除きます。 魚の臭みを取り除くため、流水でしっかりと洗い流しましょう。水気をよく拭き取った後、包丁で細かく叩き、さらにすり鉢ですり潰して滑らかなすり身を作ります。この作業は、小川の滑らかな舌触りを決める重要な工程です。

すり鉢に、昆布と鰹節で丁寧に取っただし汁を少しずつ加えながら、すり身と混ぜ合わせます。 だし汁を加えることで、魚の旨味が引き立ち、より風味豊かな小川になります。さらに、卵白を加えて混ぜることで、すり身に弾力と滑らかさが生まれます。この時、泡立て器を使うと、より滑らかな仕上がりになります。また、砂糖、塩、醤油などの調味料を加えて味を調え、全体が均一になるまでよく混ぜ合わせます。

まな板の上に、薄く伸ばしたすり身を乗せます。 具材には、彩りを添えるために、千切りにした人参や椎茸、さっと湯通ししたほうれん草など、季節の野菜を使うと良いでしょう。また、海老や貝柱などの魚介類を加えることで、より豪華な小川に仕上がります。これらの具材をすり身の上にバランス良く並べ、丁寧に巻き込んでいきます。 巻き終わりをしっかりと閉じ、形を整えましょう。

巻き上げた小川を蒸籠に並べ、強火で蒸します。 蒸し時間は、小川の大きさによって調整しますが、中心まで火が通るように注意しましょう。竹串を刺してみて、透明な汁が出てきたら蒸し上がりです。蒸し上がった小川は、粗熱を取ってから、合わせ酢に浸けます。合わせ酢は、米酢に砂糖と塩を溶かしたものを使用します。酢に浸けることで、身が引き締まり、さっぱりとした風味と美しい光沢が加わります。

最後に、小口切りにして盛り付けます。 小川の断面が見えるように、包丁で薄く切ると、見た目も美しく、食べやすくなります。盛り付けの際には、彩りを考えて、大葉や紅生姜などを添えると、より一層美味しくいただけます。丁寧に作られた小川は、見た目も美しく、味わい深い一品となります。

色々な小川料理

小川とは、酢飯に様々な具材を乗せたり、混ぜ込んだりする料理のことです。そのさっぱりとした味わいは、暑い季節に特に喜ばれます。色々な食材との相性が良く、家庭でも手軽に作れるのが魅力です。小川は、具材によって様々なバリエーションを楽しむことができます。

代表的なものとして、カラスミを芯にして酢飯で包んだ「小川カラスミ」があります。カラスミの濃厚な旨みと、酢飯の酸味が絶妙に調和し、贅沢な味わいを堪能できます。また、鮭をほぐして酢飯に混ぜ込んだ「鮭小川寄せ」も人気です。鮭の豊かな風味と、酢飯のさっぱりとした後味が、箸を進ませます。

季節の野菜やきのこを取り入れるのもおすすめです。例えば、春にはたけのこや菜の花、夏にはきゅうりやみょうが、秋にはきのこや栗、冬には大根や人参など、旬の素材を使うことで、季節感あふれる小川を作ることができます。また、エビやカニなどの甲殻類を加えることで、風味と食感がより一層豊かになります。

家庭で小川を作る際には、手に入りやすい食材でアレンジしてみるのも良いでしょう。ツナ缶や昆布、ちりめんじゃこなど、冷蔵庫にあるもので簡単に作ることができます。酢飯の味付けも、砂糖や塩の量を調整することで、自分好みの味に仕上げることができます。また、彩りを考えて、錦糸卵や紅生姜、刻み海苔などを添えると、見た目も華やかになります。

小川は、様々な食材と組み合わせることで無限の可能性が広がる料理です。ぜひ、色々な具材を試して、自分だけのオリジナル小川を見つけてみてください。

| 小川の種類 | 材料 | 特徴 |

|---|---|---|

| 小川カラスミ | カラスミ、酢飯 | カラスミの濃厚な旨みと酢飯の酸味が調和 |

| 鮭小川寄せ | 鮭、酢飯 | 鮭の豊かな風味と酢飯のさっぱりとした後味 |

| 春の小川 | たけのこ、菜の花、酢飯 | 春の旬な素材を使用 |

| 夏の小川 | きゅうり、みょうが、酢飯 | 夏の旬な素材を使用 |

| 秋の小川 | きのこ、栗、酢飯 | 秋の旬な素材を使用 |

| 冬の小川 | 大根、人参、酢飯 | 冬の旬な素材を使用 |

| その他 | エビ、カニ、ツナ缶、昆布、ちりめんじゃこ、錦糸卵、紅生姜、刻み海苔など | 様々な食材でアレンジ可能 |

小川を食べる時の注意点

小川は、清流で育まれた淡白ながらも奥深い味わいが魅力の川魚です。その繊細な風味を最大限に楽しむためには、いくつかの注意点があります。まずは、何もつけずに一口味わってみてください。清冽な水の中で育った小川の、本来の持ち味が口いっぱいに広がります。素材そのものの風味を感じ取ることが、小川を味わう上での第一歩です。

次に、薬味を少量添えてみましょう。わさびは小川の淡白な味わいを引き締め、爽やかな香りを添えてくれます。醤油は小川のうま味をさらに引き出し、奥行きのある味わいを生み出します。また、柑橘の酸味が爽やかなポン酢もおすすめです。少量つけることで、小川の風味を損なうことなく、さっぱりとした後味を楽しめます。薬味は少しずつ試しながら、自分好みのバランスを見つけるのが良いでしょう。

小川は様々なお酒との相性も抜群です。すっきりとした日本酒や、風味豊かな焼酎は、小川の繊細な味わいを引き立てます。特に、米のうま味が凝縮された純米酒や、麦の香りが芳醇な麦焼酎との組み合わせはおすすめです。また、辛口の白ぶどう酒も、小川の淡白な身とよく合います。きりっと冷えた白ぶどう酒は、小川の味わいをより一層引き立て、食卓を華やかに彩ってくれるでしょう。

このように、小川は様々な楽しみ方ができる食材です。素材本来の味を堪能するのはもちろんのこと、薬味やお酒との組み合わせを工夫することで、さらに奥深い味わいを楽しむことができます。ぜひ、色々な食べ方を試して、自分にとって最高の小川料理を見つけてみてください。

| 食べ方 | 説明 |

|---|---|

| そのまま | 何もつけずに、素材本来の風味を楽しむ |

| 薬味 | わさび、醤油、ポン酢などを少量つけることで、風味の変化を楽しむ ・わさび:爽やかな香りと引き締まった味わい ・醤油:うま味と奥行きのある味わい ・ポン酢:さっぱりとした後味 |

| お酒との組み合わせ | ・日本酒:小川の繊細な味わいを引き立てる ・焼酎:風味豊かな香りが小川と調和する ・白ぶどう酒:辛口のものが、小川の淡白な身と合う |

家庭で小川を作る

家庭で本格的な小川料理を味わってみませんか?一見すると手間がかかりそうに思える小川ですが、実は家庭でも意外と簡単に作ることができます。

まず、小川の主役であるすり身についてですが、市販のすり身を使うことで手軽に調理を進めることができます。もちろん、新鮮な白身魚を手に入れることができれば、フードプロセッサーを使って自家製すり身を作るのもおすすめです。身の締まった白身魚を丁寧に骨抜きし、フードプロセッサーで滑らかになるまで撹拌すれば、魚の旨味を最大限に引き出した、風味豊かなすり身が出来上がります。

小川に欠かせない具材も、冷蔵庫にある野菜やきのこなどを自由に組み合わせることができます。例えば、彩りを添えるために、鮮やかな緑色の小松菜や、香り高い三つ葉を加えてみるのはいかがでしょうか。また、食感のアクセントとして、歯ごたえの良いごぼうや、きのこ類を混ぜ込むのもおすすめです。冷蔵庫の残り物野菜を活用すれば、食品ロス削減にもつながります。

小川の味付けは、味噌や醤油、酒、みりんなど、日本の家庭にある調味料で簡単に調整できます。自分好みの味を追求したり、家族の好みに合わせたりと、自由にアレンジできるのも手作りの醍醐味です。

さらに、家族みんなで小川作りに参加すれば、楽しい思い出と共に食卓がより一層華やかになります。子どもたちは、すり身をこねたり、具材を混ぜ込んだりする作業を通して、食への関心を高めることができるでしょう。また、みんなで作った小川を囲めば、会話も弾み、温かい団らんの時間が生まれます。ぜひ、この機会に家庭で小川を作り、その美味しさを楽しんでみてください。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| すり身 | 市販のすり身を使う、または新鮮な白身魚から自家製すり身を作る(フードプロセッサーで白身魚を撹拌) |

| 具材 | 小松菜、三つ葉、ごぼう、きのこ類など冷蔵庫にある野菜やきのこを自由に組み合わせる。残り物野菜の活用も推奨。 |

| 味付け | 味噌、醤油、酒、みりん等で調整。自分や家族の好みに合わせてアレンジ可能。 |

| 家族での調理 | 子供も一緒にすり身をこねたり具材を混ぜたりすることで食育にも繋がる。楽しい思い出と共に食卓が華やかになる。 |

小川の味わいと食感

小川は、その名の通り清らかな小川の流れを思わせる、見た目にも涼やかな料理です。最大の魅力は、繊細な味わいと食感の織りなすハーモニーにあります。

まず口に運ぶと、滑らかなすり身が舌の上で優しくとろけます。このなめらかな舌触りは、丁寧に骨を取り除き、丹念にすり潰した魚の身の賜物です。そして、すり身の中に閉じ込められた具材が、楽しい食感のアクセントを加えます。シャキシャキとしたきゅうりや、コリコリとした貝柱など、様々な具材の歯応えが、単調になりがちなすり身に変化を与え、食べ進めるごとに新しい発見を与えてくれます。

さらに、全体を包み込む酢の爽やかな酸味が、味わいを引き締め、後味をさっぱりとさせてくれます。甘さと酸味のバランスが絶妙で、一口食べるとまた次の一口へと箸が進みます。特に、冷やして食べることで、すり身のひんやりとした感触と酢の酸味がより一層際立ち、夏の暑い日には格別の涼味を与えてくれます。

また、小川は見た目にも美しい料理です。乳白色のすり身の中に、彩り豊かな具材が透けて見え、まるで宝石箱のようです。器に丁寧に盛り付け、青紫蘇や紅葉おろしなどを添えれば、さらに華やかさが増し、食卓に彩りを添えてくれます。そのため、おもてなし料理としても最適で、お客様にもきっと喜んでいただけるでしょう。

このように、小川は、見た目、香り、味わい、食感、あらゆる点で楽しめる、日本の夏の食卓に欠かせない逸品です。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 味わい | 繊細な味わいと食感のハーモニー。滑らかなすり身、様々な具材の歯応え、酢の爽やかな酸味、甘さと酸味の絶妙なバランス |

| 食感 | 滑らかなすり身、シャキシャキとしたきゅうり、コリコリとした貝柱など、様々な具材の歯応え |

| 見た目 | 乳白色のすり身の中に、彩り豊かな具材が透けて見え、まるで宝石箱のよう。青紫蘇や紅葉おろしを添えてさらに華やかに |

| その他 | 冷やして食べるとより美味しい、おもてなし料理にも最適 |