香ばしさ際立つ、鬼殻焼きの魅力

料理を知りたい

先生、「鬼殻焼き」って、どういう料理のことですか?名前からして、なんだか怖そうなイメージなんですが…

料理研究家

なるほど、確かに「鬼殻」と聞くと怖いイメージを持つかもしれないね。鬼殻焼きとは、エビの仲間を半分に切って、殻をつけたまま串に刺して、たれを塗りながら焼く料理だよ。つまり、エビの殻を鬼の殻に見立てて、そう呼ばれているんだよ。

料理を知りたい

エビを半分に切って、殻付きのまま焼くんですか?殻は剥かないんですか?

料理研究家

そうだよ。殻をつけたまま焼くことで、エビのうまみが逃げずに、香ばしく焼き上がるんだ。殻ごと食べられるから、殻を剥く手間もないしね。もちろん、殻が苦手な人は剥いてもいいけどね。

鬼殻焼きとは。

エビの殻をむかずに半分に切り、串に刺して、たれをつけながら焼いた料理について説明します。この料理は「鬼殻焼き」と呼ばれています。

鬼殻焼きとは

鬼殻焼きとは、エビの殻をむかずにそのまま焼く、香ばしい香りがたまらない焼き物料理です。名前の由来は、焼いた殻の色が赤鬼の肌を思わせる鮮やかな赤色になることからと言われています。

調理方法は、まず新鮮なエビを背開きにして、串に刺します。この時、竹串を使うことが多く、エビの身をまっすぐに保ちながら焼き上げるのに役立ちます。そして、お店ごとに秘伝の調合がされていることが多い特製のたれを、エビ全体にまんべんなく塗っていきます。このたれが、鬼殻焼きの風味を大きく左右する重要な要素です。たれを塗ったエビは、炭火や焼き網の上でじっくりと焼き上げていきます。殻ごと焼くことで、エビの持つうまみがぎゅっと閉じ込められ、香ばしい香りが食欲をそそります。また、殻に含まれる栄養素も一緒に摂取できるという利点もあります。

鬼殻焼きの魅力は、殻をむく手間なく、丸ごと食べられる手軽さです。頭から尻尾まで、余すことなく味わえます。パリパリとした香ばしい殻と、ぷりぷりとした身の食感の対比も楽しめます。お酒との相性も抜群で、居酒屋などでは定番のおつまみとして人気です。ご飯のおかずにもぴったりで、お弁当のおかずにも喜ばれます。

鬼殻焼きに使うエビの種類は、車海老やブラックタイガーなど様々です。それぞれのエビが持つ風味の違いを楽しむのも、鬼殻焼きの醍醐味の一つです。また、たれの味付けもお店や地域によって大きく異なります。甘辛い醤油をベースにしたたれや、味噌を使ったコクのあるたれ、ゆず胡椒の風味を効かせたたれなど、様々なバリエーションがあります。自分好みの味を探してみるのも良いでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 料理名 | 鬼殻焼き |

| 特徴 | エビの殻をむかずにそのまま焼く、香ばしい焼き物料理。焼いた殻の色が赤鬼の肌を思わせる鮮やかな赤色になることから名付けられた。 |

| 調理方法 | 1. 新鮮なエビを背開きにして、竹串に刺す。 2. 特製のたれをエビ全体に塗る。 3. 炭火や焼き網の上でじっくりと焼き上げる。 |

| メリット | ・殻をむく手間なく、丸ごと食べられる。 ・エビのうまみが閉じ込められ、香ばしい香りが食欲をそそる。 ・殻に含まれる栄養素も一緒に摂取できる。 |

| 食感 | パリパリとした香ばしい殻と、ぷりぷりとした身の食感の対比。 |

| 相性 | お酒、ご飯のおかず、お弁当のおかず |

| エビの種類 | 車海老、ブラックタイガーなど |

| たれのバリエーション | 甘辛い醤油ベース、味噌を使ったコクのあるたれ、ゆず胡椒風味など |

焼き上がりの見分け方

香ばしい匂いと鮮やかな赤色が食欲をそそる鬼殻焼き。その美味しさを最大限に引き出すには、絶妙な焼き加減が肝心です。焼き加減を見極めるには、いくつかの点に注意を払いましょう。まず、殻の色は重要な判断材料です。殻が生の状態の灰色から、徐々に明るい赤色へと変化していきます。そして、最終的には鮮やかな赤色になり、同時に香ばしい香りが漂い始めます。これが、鬼殻焼きが焼き上がった合図です。

見た目だけでなく、身の質感も確認しましょう。焼き上がった鬼殻焼きの身は、ぷりぷりとしていて弾力があります。指で軽く押すと、弾むような感触が得られます。反対に、焼き過ぎてしまうと、身が縮んで固くなってしまいます。せっかくの美味しさが半減してしまうので、注意が必要です。

竹串を使って焼く場合は、串の先にも注目しましょう。串の先が焦げ付き始めたら、焼き上がりの目安です。火を通し過ぎると、身がパサパサになってしまうので、焦げ付き始めたらすぐに火から下ろしましょう。

ご家庭で調理する際は、フライパンや焼き網を使うのが一般的です。いずれの場合も、焼きムラを防ぐために火加減の調整が大切です。強火で一気に焼こうとすると、表面だけが焦げてしまい、中は生焼けの状態になってしまうことがあります。そうならないために、中火から弱火でじっくりと時間をかけて焼き上げましょう。また、鬼殻焼きは焦げ付きやすい食材です。こまめに様子を見ながら、焼き加減を調整していくことが、美味しく仕上げるコツです。焦げ付きそうになったら、火を弱めるか、火から遠ざけるなどして対処しましょう。

これらの点に注意することで、誰でも簡単に美味しい鬼殻焼きを作ることができます。ぜひ、ご家庭で試してみてください。

| 確認ポイント | 状態 |

|---|---|

| 殻の色 | 灰色 → 明るい赤色 → 鮮やかな赤色 |

| 香り | 香ばしい香りが漂う |

| 身の質感 | ぷりぷりとしていて弾力がある |

| 竹串の先 | 焦げ付き始める |

| 火加減(フライパン・焼き網) | 中火〜弱火でじっくり焼く |

おすすめの食べ方

香ばしく焼き上げた鬼殻焼きは、そのままでも十分な美味しさを味わえます。殻の香ばしさと身の甘み、そして秘伝のタレが三位一体となり、口の中に広がる味わいはまさに絶品です。

しかし、鬼殻焼きの魅力はそれだけではありません。様々な調味料や薬味を合わせることで、その味わいは無限に広がります。例えば、さっぱりとしたものがお好みの方には、レモンや柚子胡椒がおすすめです。柑橘系の爽やかな香りと酸味が、エビの旨みをより一層引き立て、後味もすっきりとしています。また、コクと辛味を加えたい場合は、醤油やマヨネーズ、七味唐辛子なども良いでしょう。醤油の香ばしさとマヨネーズのコク、そして七味唐辛子のピリッとした辛さが、鬼殻焼きの甘辛いタレと絶妙に絡み合い、ご飯が進むこと間違いなしです。

お酒との相性も抜群で、特に冷酒やビールとの組み合わせは最高です。キリッと冷えた日本酒、特に辛口のものは、鬼殻焼きの香ばしさとタレの甘辛い風味をより一層引き立て、食中酒として最適です。ビールの苦味もまた、鬼殻焼きの旨みと相性が良く、ついつい飲み過ぎてしまうかもしれません。

ご飯のおかずとしてももちろん美味しくいただけます。ほかほかの白米と鬼殻焼きの組み合わせは、まさに至福のひととき。一度食べ始めたら箸が止まらなくなるでしょう。

さらに、鬼殻焼きは様々な料理にアレンジすることも可能です。サラダのトッピングとして彩りを添えたり、丼物にしてボリューム満点の一品にしたり、パスタの具材として使ったりと、アイデア次第で様々な楽しみ方ができます。鬼殻焼きの可能性は無限大、ぜひ自分好みの食べ方を見つけて、その美味しさを存分にご堪能ください。

| 食べ方 | 説明 | おすすめ |

|---|---|---|

| そのまま | 殻の香ばしさと身の甘み、秘伝のタレの三位一体 | |

| 調味料・薬味 | 様々な調味料や薬味で味の変化を楽しむ |

|

| お酒と共に | 特に冷酒やビールと相性抜群 |

|

| ご飯のおかず | 白米との組み合わせが至福 | |

| アレンジ料理 | サラダのトッピング、丼物、パスタの具材など |

家庭での作り方

家庭で手軽に香ばしい鬼殻焼きを作る方法をご紹介します。

まずは新鮮なエビを用意しましょう。生きているものならなお良いです。買ってきたエビは流水で丁寧に洗い、背ワタを取り除きます。竹串などで背中に浅く切り込みを入れ、黒い筋状の背ワタを指や爪楊枝で引き抜けば簡単に除去できます。次に、エビのお腹側に包丁を入れ、梨割りにします。こうすることで火の通りが均一になり、見た目も美しく仕上がります。

梨割りしたエビを竹串に刺し、焼きの準備をします。フライパンやグリルを使用するのが一般的です。

焼き上げるためのタレを作りましょう。醤油、みりん、砂糖を混ぜ合わせるのが基本です。それぞれの分量は好みで調整できますが、醤油とみりんを同量、砂糖をそれより少なめにするのがおすすめです。さらに、風味を豊かにするために、すりおろした生姜やニンニク、酒などを加えても良いです。市販の焼き肉のタレを使うのも手軽で良いでしょう。

フライパンを使う場合は、中火で熱し、油を薄くひきます。エビを並べ、片面が焼き色がつくまで焼いたらひっくり返し、特製のタレを刷毛で塗ります。タレが焦げ付きやすいので、火力を弱めるか、アルミホイルをかぶせて焼くと良いでしょう。エビの種類や大きさによって焼き時間が変わるので、様子を見ながら焼き加減を調整します。ぷりぷりとした弾力があり、香ばしい香りがしてきたら焼き上がりです。

グリルを使う場合は、予熱してからエビを並べ、両面に焼き色がつくまで焼きます。途中、何度かタレを塗りながら焼くと、風味良く仕上がります。

焼き上がった鬼殻焼きは、熱々をそのまま味わうのが一番です。お好みでレモン汁をかけたり、七味唐辛子を振ったりしても美味しくいただけます。ご飯のおかずにはもちろん、お酒のおつまみにもぴったりです。ぜひ、家庭で自家製鬼殻焼きを楽しんでみてください。

| 材料 | 下準備 | 焼き方 | タレ |

|---|---|---|---|

| 新鮮なエビ |

|

|

|

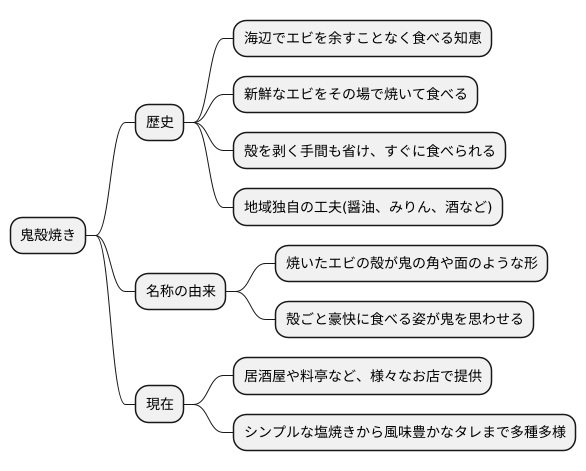

鬼殻焼きの歴史

鬼殻焼き、香ばしい殻の風味とぷりぷりの身のハーモニーが食欲をそそる、広く知られた料理です。その歴史は古く、はっきりと断定はできませんが、エビを殻ごと焼いて食べるという調理法自体は、日本の様々な地域で昔から行われていたと推測されます。とりわけ、海辺で暮らす人々の間では、貴重な海の幸であるエビを余すことなくいただく知恵として、殻ごと焼く調理法が根付いていたと考えられています。

当時は、今のように流通が発達していなかったため、新鮮なエビが手に入る地域は限られていました。そのため、水揚げされたばかりのエビを、その場で殻ごと焼いて食べることは、漁師たちの間で自然と生まれた調理法だったのかもしれません。また、殻を剥く手間も省け、すぐに食べられるという点も、忙しい漁師たちにとっては都合が良かったのでしょう。

時代が進むにつれて、それぞれの地域で独自の工夫が凝らされ、様々な調理法や味付けが生まれました。例えば、塩焼き以外にも、醤油やみりん、酒などを用いたタレに漬け込んでから焼くなど、地域ごとの特色が生まれたのです。このようにして、長い時間をかけて洗練され、現在の鬼殻焼きの原型が完成していきました。

「鬼殻焼き」という名前の由来には、いくつかの説があります。中でも有力な説は、焼いたエビの殻が、鬼の角や面のような形に見えることから、「鬼殻焼き」と呼ばれるようになったというものです。また、殻ごと豪快に食べる姿が、鬼を思わせる力強さを連想させるため、この名前がついたという説もあります。

今では、居酒屋や料亭をはじめ、様々なお店で提供されるようになり、多くの人々に愛される料理となりました。素材本来の味を楽しむシンプルな塩焼きから、風味豊かなタレで仕上げたものまで、その味わいは多種多様です。これからも、鬼殻焼きは日本の食文化において、親しみやすく、奥深い魅力を持つ料理として、多くの人々に楽しまれていくことでしょう。