ゴリってどんな魚? 食材としての魅力を探る

料理を知りたい

先生、「ゴリ」って魚は、地方によって違う魚を指すことがあると聞いたのですが、本当ですか?

料理研究家

そうだよ。ゴリは地方名で、主にカジカの仲間かハゼの仲間を指すことが多いね。例えば、北陸の金沢ではカジカ、京都や琵琶湖周辺ではヨシノボリなどのハゼ類をゴリと呼ぶんだ。

料理を知りたい

カジカとハゼって、どちらも同じような魚ですか?

料理研究家

見た目は似ているけれど、属する科目が違うんだよ。ハゼの胸びれは吸盤のようになっているけど、カジカは胸びれの一部が針のように尖っているから、そこを見れば区別できるよ。

鮴・石伏魚とは。

「料理」や「台所」で使われる言葉「ゴリ」について説明します。「ゴリ」は特定の種類の魚の名前ではなく、地域によって様々な魚を指す呼び名です。川に住むカジカのことを「ゴリ」と呼ぶ地域や、ハゼの仲間を「ゴリ」と呼ぶ地域があります。特に、金沢を中心とした北陸地方では川のカジカを指し、京都や琵琶湖の周りではヨシノボリやチチブ(関東ではダボハゼ)といったハゼの仲間を指すことがよく知られています。さらに、地域によっては、川のカジカの中でも特に大きいカマキリ(アユカケ、アラレガコとも呼ばれます)のことを「ゴリ」と呼ぶこともあります。カジカとハゼは見た目や形がよく似ていますが、カジカはカサゴの仲間、ハゼはスズキの仲間に属します。一番大きな違いは、ハゼの胸びれが吸盤のようになっているのに対し、カジカの胸びれには針のような部分があることです。カジカとハゼは、住んでいる場所や暮らし方もよく似ていて、漁の仕方も同じなので、まとめて扱われることが多いです。

ゴリの種類と呼び名

「ゴリ」という呼び名は、特定の一種類の魚を指すものではなく、様々な魚をまとめて呼ぶ総称です。まるで愛称のように親しまれて使われていますが、この「ゴリ」という名前だけで魚の種類を特定することはできません。地域によって「ゴリ」と呼ばれる魚は異なり、大きく分けて二つの仲間がいます。一つはカジカの仲間、もう一つはハゼの仲間です。

北陸地方、特に金沢などでは、カジカのことを「ゴリ」と呼びます。金沢の郷土料理にはゴリを使ったものが多く、甘露煮や佃煮など、地元の人々に親しまれています。また、味噌汁や唐揚げなど、様々な調理法で楽しまれています。

一方、京都や琵琶湖周辺では、ヨシノボリやチチブといったハゼの仲間を「ゴリ」と呼ぶのが一般的です。琵琶湖では、ゴリは佃煮として広く知られています。甘辛い味付けでご飯のお供にぴったりで、お土産としても人気があります。

関東地方の一部では、これらのハゼの仲間を「ダボハゼ」と呼ぶこともあります。このように、同じ魚でも地域によって呼び名が変わるのは、日本語の面白さの一つと言えるでしょう。魚だけでなく、他の生き物や食べ物などでも、地域によって呼び方が変わることはよくあります。

さらに、カジカの仲間の中でも、特に体の大きいカマキリ(アユカケとも呼ばれます)を「ゴリ」と呼ぶ地域もあります。このように、「ゴリ」と呼ばれる魚は多種多様で、その実態は複雑です。同じ「ゴリ」という名前でも、全く異なる種類の魚を指すことがあるため、図鑑などで魚の種類を調べるときには注意が必要です。見た目や生息場所なども合わせて確認することで、より正確に魚の種類を特定することができます。

| 地域 | 魚の仲間 | 具体的な魚の種類 | 調理例 |

|---|---|---|---|

| 北陸地方(金沢など) | カジカ | カジカ、カマキリ(アユカケ) | 甘露煮、佃煮、味噌汁、唐揚げ |

| 京都・琵琶湖周辺 | ハゼ | ヨシノボリ、チチブ | 佃煮 |

| 関東地方の一部 | ハゼ | ヨシノボリ、チチブなど | (明記なし) |

カジカとハゼの見分け方

カジカとハゼは、水辺でよく見かける魚ですが、姿形が似ているため、区別が難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。特に、ゴリと呼ばれる魚はカジカの仲間なのか、ハゼの仲間なのか迷ってしまうかもしれません。実は、この二つの魚は全く異なるグループに属しています。カジカはカサゴ目に分類され、岩礁や海藻が生い茂る場所に生息しています。一方、ハゼはスズキ目に分類され、川や湖、干潟など、様々な環境に適応しています。

両者を見分ける一番のポイントは胸びれです。ハゼの胸びれは、まるで吸盤のように変化しており、川底の石などにくっつくのに役立ちます。干潟を這うように移動するハゼも、この吸盤状の胸びれを使って体を支えています。一方、カジカの胸びれは、一部が硬く針のように尖っているのが特徴です。この硬い部分は、岩場での移動や外敵から身を守る際に役立ちます。

体型にも違いがあります。カジカは全体的にずんぐりとした丸みを帯びた体型をしています。まるで小さなカサゴのような姿です。対して、ハゼは細長く、すらりとした体型をしています。泳ぎ回るハゼの姿は、まるで水中を滑るように軽快です。

ゴリと呼ばれる魚は、ハゼの仲間です。ゴリは川底の石に付着した藻類などを食べ、水の汚れを浄化する役割も担っています。これらの特徴を覚えておけば、水辺で出会った魚がカジカなのかハゼなのか、すぐに判断できるようになるでしょう。じっくり観察することで、自然の生き物の多様性を実感できます。

| 項目 | カジカ | ハゼ |

|---|---|---|

| 分類 | カサゴ目 | スズキ目 |

| 生息地 | 岩礁、海藻が生い茂る場所 | 川、湖、干潟など |

| 胸びれ | 一部が硬く針のように尖っている | 吸盤のように変化 |

| 体型 | ずんぐりとした丸みを帯びた体型 | 細長く、すらりとした体型 |

| ゴリ | 該当なし | ハゼの仲間 |

ゴリの生息地と生態

「ゴリ」とは、カジカ科やハゼ科の魚たちの総称で、特定の魚種を指す名前ではありません。これらの魚たちは、主に河川の上流から中流域にかけて、澄んだ水が流れる場所に暮らしています。水温が低く、溶存酸素量が多い環境を好み、流れが速く、石や岩が多い場所を好んで生息地としています。川底の石や岩は、ゴリたちにとって隠れ家であり、また、産卵場所としても重要な役割を担っています。

ゴリたちは、水生昆虫や小さな魚、甲殻類などを食べて暮らしています。口が大きく、鋭い歯を持っているので、これらの獲物を効率よく捕食することができます。石の裏や岩の隙間などに潜んで獲物を待ち伏せ、近くを通った瞬間に飛び出して捕食します。また、藻類や水草なども食べる雑食性の一面も持っています。

ゴリの外見は、種によって様々ですが、一般的には、ずんぐりとした体型で、頭が大きく、目が上についています。これは、川底の生活に適応した結果と考えられます。体色は、生息環境に合わせて変化し、周囲の石や岩に溶け込むような保護色をしていることが多いです。

産卵期は春から夏にかけてで、メスは石の下などに卵を産み付けます。オスは、卵が孵化するまで、外敵から卵を守ります。生まれた稚魚は、流れの穏やかな場所で成長し、プランクトンなどを食べて大きくなります。そして、やがて成魚と同じように川底で生活するようになります。

このように、ゴリは清流の環境に適応し、独特の生態系を築いています。しかし、近年は、河川環境の悪化や外来種の侵入などにより、ゴリの生息数が減少している地域もあると言われています。ゴリを守るためには、これらの問題に取り組むとともに、ゴリの生態や生息環境について理解を深めることが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | ゴリ (カジカ科、ハゼ科の魚の総称) |

| 生息地 | 河川の上流から中流域の澄んだ水、流れが速く、石や岩が多い場所 |

| 食性 | 水生昆虫、小魚、甲殻類、藻類、水草など (雑食性) |

| 狩りの方法 | 石の裏や岩の隙間に潜んで待ち伏せ |

| 外見 | ずんぐりとした体型、大きな頭、上向きの目、保護色 |

| 産卵期 | 春から夏 |

| 産卵場所 | 石の下など |

| 卵の保護 | オスが外敵から保護 |

| 稚魚の成長 | 流れの穏やかな場所でプランクトンなどを食べて成長 |

| 保全 | 河川環境の悪化、外来種の侵入への対策、生態や生息環境の理解促進 |

ゴリ漁と料理

清流を泳ぐ小さな魚、ゴリ。その漁は、古くから伝わる方法で行われています。澄んだ川の流れに仕掛けたかごや網を巧みに使い、魚を捕まえる漁師たちの姿は、日本の原風景を思わせます。川底の石ころをひっくり返すと、そこに隠れていたゴリたちが網の中へ。自然の恵みをいただく、まさにその瞬間です。

捕れたてのゴリは、様々な料理で味わうことができます。中でも人気が高いのは、油で揚げた唐揚げです。高温の油でさっと揚げれば、外はカリッと、中はふっくらとした食感に。お酒と共に楽しむのはもちろん、子供のおやつにもぴったりです。

ご飯のお供として欠かせないのが、佃煮と甘露煮です。じっくりと煮詰められたゴリは、濃厚な旨味と甘辛い味が特徴。白いご飯の上にのせれば、何杯でも食べられてしまいそうです。また、濃いめの味付けは、お酒との相性も抜群です。

ゴリは汁物にもよく合います。味噌汁や吸い物に加えるだけで、魚介の良い出汁が出て、風味豊かな一品に仕上がります。じんわりと温まる汁と、ほろりと崩れるゴリの食感は、心と体を癒してくれます。

さらに、地域によっては、ゴリを使った独特の郷土料理も存在します。代々受け継がれてきた調理法や味付けは、その土地ならではの食文化を色濃く反映しています。地元でしか味わえない、特別なゴリ料理を堪能するのも、旅の楽しみの一つと言えるでしょう。このように、小さなゴリは、様々な料理を通して、私たちに自然の恵みと食の喜びを与えてくれます。

| 調理方法 | 食感・味 | 用途 |

|---|---|---|

| 唐揚げ | 外はカリッと、中はふっくら | お酒のおつまみ、子供のおやつ |

| 佃煮・甘露煮 | 濃厚な旨味と甘辛い味 | ご飯のお供、お酒のおつまみ |

| 味噌汁・吸い物 | 魚介の良い出汁、風味豊か | 汁物 |

| 郷土料理 | 地域特有の味付け | 地元の食文化 |

ゴリの食文化

ゴリは、昔から山間の地域で暮らす人々の大切な食べ物でした。海から遠く離れた場所で、肉や魚を手に入れるのが難しかったため、川で捕れるゴリは貴重な栄養源だったのです。小さい魚ですが、群れで泳ぐため一度にたくさん捕ることができ、人々の食卓を支えてきました。

ゴリの調理法は地域によって様々です。代表的なのは、佃煮です。醤油と砂糖で甘辛く煮付けたゴリの佃煮は、ご飯のお供にぴったりで、保存食としても重宝されてきました。また、唐揚げも人気があります。カリッと揚げたゴリは、香ばしく、お酒のおつまみにも最適です。その他、南蛮漬けや甘露煮など、様々な料理で楽しまれています。

ゴリ漁は、地域によっては伝統行事として今も行われています。春から夏にかけて、川に仕掛けをしかけ、ゴリを捕まえる様子は、地域の風物詩となっています。ゴリ漁を通じて、地域の人々が集まり、交流を深める場にもなっています。子供たちは、親や祖父母からゴリ漁の技術を学び、地域の文化を継承していきます。

ゴリを食べる文化は、地域の自然や歴史、人々の暮らしと密接に結びついています。ゴリは、清流でしか生きることができないため、ゴリがいるということは、その地域の自然環境が豊かであることを示しています。また、ゴリ漁や調理法は、長年受け継がれてきた地域の知恵の結晶です。ゴリを食べることで、私たちは、地域の自然の恵みと、先人たちの知恵を感じることができます。

現代社会においても、ゴリは地元の人々に愛され続けています。その独特の苦みと香りは、他の魚にはない魅力であり、子供の頃から慣れ親しんだ味を求める人も少なくありません。ゴリを食べる文化は、世代を超えて受け継がれ、これからも地域の食文化を彩っていくことでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ゴリの役割 | 山間部における貴重な栄養源 |

| 調理法 | 佃煮、唐揚げ、南蛮漬け、甘露煮など |

| ゴリ漁 | 伝統行事、地域の風物詩、交流の場、文化継承 |

| ゴリと地域文化 | 自然環境の豊かさの指標、先人の知恵の結晶 |

| 現代社会でのゴリ | 地元の人々に愛される郷土の味、世代を超えた食文化 |

ゴリの未来

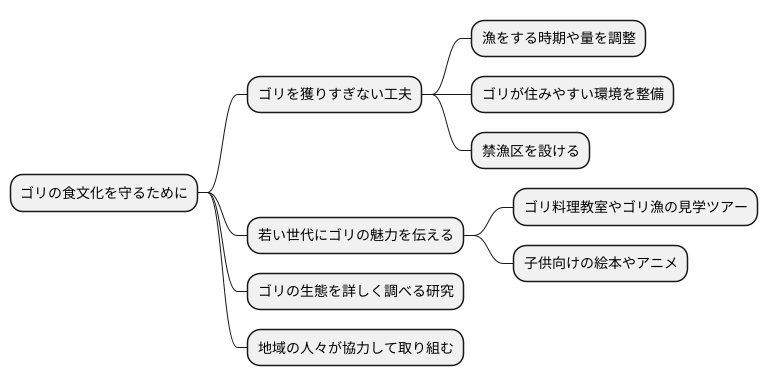

近年、いくつかの地域では、河川の環境変化や漁獲量の増加によって、ゴリの数が減ってきています。このままでは、ゴリを食べる文化がなくなってしまいかねません。そこで、ゴリの食文化を守るために、ゴリを獲りすぎない工夫と、若い人たちにゴリの魅力を知ってもらう活動が大切になります。

ゴリを獲りすぎないためには、漁をする時期や量を調整したり、ゴリが住みやすい環境を整備したりする必要があります。また、禁漁区を設けるなどして、ゴリの数を回復させる取り組みも重要です。

若い世代にゴリの魅力を伝えるためには、ゴリ料理教室やゴリ漁の見学ツアーなどを開催するのが良いでしょう。実際にゴリを料理したり、漁の様子を見学したりすることで、ゴリの食文化への理解を深めることができます。子供たちがゴリに興味を持つような絵本やアニメを作るのも効果的です。

さらに、ゴリの生態を詳しく調べる研究も重要です。ゴリがどのような環境で育ち、どのような食べ物を食べているのかなどを知ることで、より効果的な保全活動を行うことができます。

ゴリの美味しさを未来の子供たちにも伝えるためには、地域の人々が協力して取り組むことが大切です。漁師さんだけでなく、料理屋さんや学校の先生、地域に住む人々みんなが力を合わせ、ゴリの食文化を守り、未来へつなげていきましょう。