おいしい蜆を味わう

料理を知りたい

先生、シジミの種類について教えてください。スーパーで売られているシジミは、全部同じ種類なんですか?

料理研究家

いい質問だね。日本では主にヤマトシジミ、セタシジミ、マシジミの3種類が棲んでいるんだけど、今スーパーで売られているシジミはほとんどヤマトシジミなんだ。セタシジミは琵琶湖に、マシジミは川の砂地に棲んでいたんだけど、数が減ってしまって今ではほとんど獲れないんだよ。

料理を知りたい

へえー、そうなんですね。全部同じ種類だと思っていました。3種類のシジミって、見分けられるんですか?

料理研究家

見分けるポイントはいくつかあるよ。例えば、殻の形。ヤマトシジミとマシジミは平べったいけど、セタシジミはふっくらしているんだ。殻の表面の模様や色も違うし、殻の内側の色も種類によって違うんだよ。

蜆とは。

料理や台所にまつわる言葉「しじみ」について説明します。日本では、ヤマトシジミ、セタシジミ、マシジミの三種類が生息しています。琵琶湖にすむセタシジミは数が激減し、本州より南の川の砂地に住んでいたマシジミも、住む場所が悪くなったことでほとんど獲れなくなってしまいました。そのため、現在日本で獲れるしじみは、ほぼすべてがヤマトシジミです。自然環境の悪化を受けて、国産しじみの漁獲量も減ってきています。1960年代には年間およそ5万トンありましたが、今は2万トンを下回っています。ヤマトシジミとセタシジミは卵を産んで育てますが、マシジミは子貝の状態で産みます。ヤマトシジミとマシジミは貝殻のふくらみが低いですが、セタシジミは高いです。また、ヤマトシジミとセタシジミは貝殻の輪郭が弱く、光沢がありますが、マシジミは輪郭が強く、光沢が鈍いです。貝殻の内側は、ヤマトシジミが白っぽい紫色に対し、マシジミは濃い紫色です。

蜆の種類

日本では、主に三種類の蜆が暮らしています。ヤマトシジミ、セタシジミ、そしてマシジミです。かつては琵琶湖でたくさんのセタシジミが獲れ、本州より南の川ではマシジミがたくさん見られましたが、周りの環境の変化によって今では数が減ってしまいました。現在、お店で売られている蜆のほとんどはヤマトシジミです。それぞれの蜆は見た目や生き方に違いがあります。

ヤマトシジミとセタシジミは卵を産みますが、マシジミは小さな貝を産みます。まるで人間のようです。殻の形もそれぞれ異なり、セタシジミは丸っこい形をしています。それに対して、ヤマトシジミとマシジミは平たい形をしています。

殻の表面の模様も種類によって違います。ヤマトシジミとセタシジミの殻は光沢があり、模様がかすかに見える程度です。一方、マシジミは光沢が少なく、はっきりとした模様が見られます。まるで模様を描いたかのようです。また、殻の内側の色も種類によって違い、ヤマトシジミは白っぽい紫色をしていますが、マシジミは濃い紫色をしています。

このように、三種類の蜆はそれぞれ違った特徴を持っています。スーパーなどで蜆を選ぶ際に、殻の形や模様、色に注目してみると、どの種類の蜆か見分けることができるかもしれません。味噌汁や佃煮など、色々な料理で楽しめる蜆ですが、種類によって味わいや食感が少しずつ違います。それぞれの蜆の特徴を知って、色々な調理法で味わってみてください。

| 種類 | 繁殖 | 殻の形 | 殻の表面 | 殻の内側 |

|---|---|---|---|---|

| ヤマトシジミ | 卵生 | 平たい | 光沢あり、模様かすか | 白っぽい紫色 |

| セタシジミ | 卵生 | 丸っこい | 光沢あり、模様かすか | 記述なし |

| マシジミ | 胎生 | 平たい | 光沢少、模様はっきり | 濃い紫色 |

減少する国産蜆

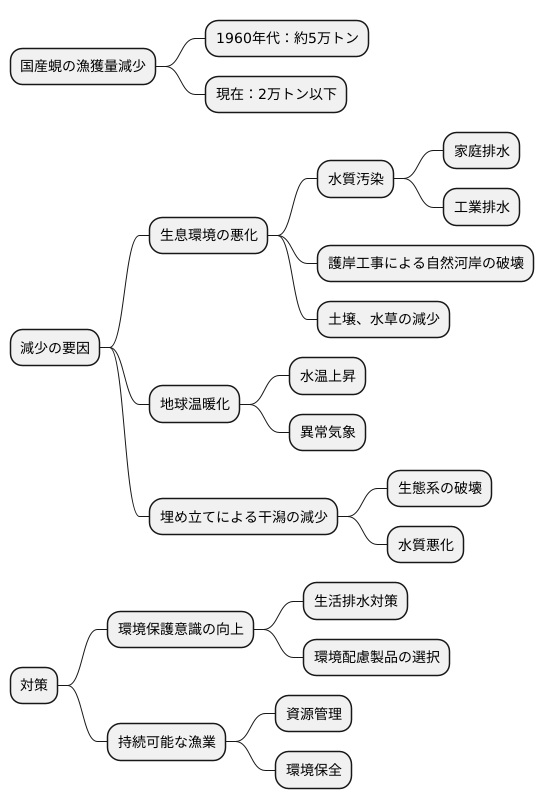

日本の食卓に欠かせない食材である蜆。味噌汁や佃煮、酒蒸しなど、様々な料理で親しまれています。しかし、近年、国産の蜆の漁獲量は減少の一途を辿っています。かつて、1960年代には年間約5万トンもの水揚げ量を誇っていましたが、今では2万トンを下回るまでに落ち込んでいます。この深刻な状況は、私たちの食文化にとっても大きな影を落としています。

この減少の背景には、複雑に絡み合った様々な要因が考えられます。まず挙げられるのは、河川や湖沼といった蜆の生息環境の悪化です。家庭から出る生活排水や工場から排出される工業排水によって水質は汚染され、蜆の生育に悪影響を与えています。また、コンクリートによる護岸工事は、自然な河岸を破壊し、蜆の住処を奪っています。かつては、土や砂、水草が生い茂る豊かな環境が蜆の生育を支えていました。しかし、現代社会の発展とともに、このような自然環境は失われつつあります。

地球温暖化の影響も無視できません。水温の上昇は、蜆の生育に適した水温環境を変化させ、生育を阻害する可能性があります。さらに、異常気象の増加は、河川の水量や水質を不安定にし、蜆の生息環境をさらに悪化させる要因となっています。

そして、埋め立てによる干潟の減少も大きな問題です。干潟は、蜆をはじめとする様々な生き物が暮らす豊かな生態系であり、水質浄化にも重要な役割を果たしています。干潟の減少は、生物多様性の損失だけでなく、水質の悪化にも繋がり、蜆の生育に深刻な影響を与えています。

未来の世代にもおいしい蜆を味わってもらうためには、私たち一人ひとりが環境保護への意識を高める必要があります。生活排水対策への協力、環境に配慮した製品の選択など、日常生活の中でできることから始め、持続可能な社会の実現に向けて取り組むことが大切です。また、漁業関係者と協力し、資源管理や環境保全に配慮した持続可能な漁業を推進していくことも重要です。蜆の減少は、単なる食料問題にとどまらず、私たちの生活環境全体の問題として捉え、真剣に取り組む必要があると言えるでしょう。

蜆の栄養

小さな二枚貝である蜆は、驚くほど豊富な栄養素を含んでおり、健康維持に役立つ優れた食材です。

まず特筆すべきは肝臓の働きを助けるアミノ酸、オルニチンです。オルニチンは肝臓でアンモニアを分解する過程をサポートし、有害なアンモニアを体外へ排出するのを促進します。そのため、お酒を飲んだ後や疲れている時など、肝臓の負担が大きい時に蜆汁を飲むと、オルニチンの働きによって疲労回復効果が期待できます。飲酒後のだるさや二日酔い予防にも効果的です。

また、蜆は貧血予防に欠かせない鉄分も豊富に含んでいます。鉄分は血液中の赤血球を作るのに必要な栄養素です。鉄分が不足すると、酸素を体中に運ぶ赤血球が十分に作られず、貧血を引き起こす可能性があります。特に女性は月経による出血で鉄分が失われやすいため、意識的に鉄分を摂取することが重要です。蜆は手軽に鉄分を補給できるため、日々の食事に取り入れると良いでしょう。

さらに、蜆にはビタミンB12も含まれています。ビタミンB12は赤血球の生成を助け、神経の機能維持にも関与しています。不足すると、貧血や神経障害などを引き起こす可能性があります。

その他にも、骨や歯の健康維持に必要なカルシウムや、免疫機能の維持に役立つ亜鉛なども含んでいます。このように、蜆は様々な栄養素をバランス良く含んだ、まさに小さな体に大きな力を持った食材と言えるでしょう。様々な料理に活用して、健康的な食生活を送りましょう。

| 栄養素 | 効能 | 詳細 |

|---|---|---|

| オルニチン | 肝臓の働きを助ける | 肝臓でアンモニアを分解する過程をサポートし、有害なアンモニアを体外へ排出するのを促進。お酒を飲んだ後や疲れている時など、肝臓の負担が大きい時に蜆汁を飲むと、オルニチンの働きによって疲労回復効果が期待できる。飲酒後のだるさや二日酔い予防にも効果的。 |

| 鉄分 | 貧血予防 | 血液中の赤血球を作るのに必要な栄養素。鉄分が不足すると、酸素を体中に運ぶ赤血球が十分に作られず、貧血を引き起こす可能性がある。女性は月経による出血で鉄分が失われやすいため、意識的に鉄分を摂取することが重要。 |

| ビタミンB12 | 赤血球の生成を助け、神経の機能維持 | 不足すると、貧血や神経障害などを引き起こす可能性がある。 |

| カルシウム | 骨や歯の健康維持 | |

| 亜鉛 | 免疫機能の維持 |

蜆の調理方法

しじみは、小さな貝殻の中に海の恵みがぎゅっと詰まった食材です。様々な料理に活用でき、その滋味深い味わいは多くの人を魅了します。

しじみを美味しくいただくためには、まず砂抜きが肝心です。

砂抜きを怠ると、せっかくの料理がじゃりじゃりとした食感で台無しになってしまうこともあります。

ボウルにしじみを入れたら、水1リットルに対して大さじ3杯程度の塩を加えてよく混ぜ、塩水を作ります。

この塩水にしじみを浸し、新聞紙などで蓋をして暗く静かな場所に数時間置きます。夏場は冷蔵庫に入れるとよいでしょう。

しじみが呼吸をする際に砂を吐き出すので、砂抜き後は水で軽く洗い流してから調理に取り掛かりましょう。

最も手軽で、しじみの美味しさを存分に味わえるのがしじみ汁です。

しじみから出るだしは、うまみが凝縮されており、味噌汁に深いコクと豊かな風味を与えます。

沸騰した湯にしじみを加え、口が開くまで加熱します。

アクを丁寧にすくい取ると、より澄んだ美しい仕上がりになります。

味噌を溶き入れ、お好みで刻んだネギや三つ葉を添えれば、体の温まる一杯の完成です。

しじみ汁以外にも、炊き込みご飯にすれば、しじみのうまみが米粒ひとつひとつに染み込み、滋味深い味わいが楽しめます。

また、パスタに和えれば、あさりのボンゴレビアンコのように、海の香りとしじみのうまみが絶妙に絡み合い、食欲をそそる一品となります。

その他、酒蒸しや佃煮など、様々な料理でしじみの美味しさを堪能できます。

栄養価も高く、特に貧血予防に効果的な鉄分や肝機能の働きを助けるオルニチンが豊富に含まれています。

ぜひ、様々な調理方法でしじみの魅力を再発見してみてください。

| 調理方法 | ポイント |

|---|---|

| 砂抜き |

|

| しじみ汁 |

|

| 炊き込みご飯 | しじみのうまみが米粒ひとつひとつに染み込む。 |

| パスタ | あさりのボンゴレビアンコのように、海の香りとしじみのうまみが絶妙に絡み合う。 |

| 酒蒸し | |

| 佃煮 |

おいしい蜆の見分け方

おいしい蜆を選ぶには、殻の状態、音、重さ、香り、そして見た目で判断することが大切です。まず、殻の表面は光沢があり、しっとりと濡れているものが新鮮です。乾燥してつやがないものは避けましょう。殻はしっかりと閉じているかも確認します。軽く触れても開かないものが良いです。割れたり、少しでも口を開いているものは鮮度が落ちている可能性があります。

次に、蜆を軽く振って音を聞いてみましょう。カラカラと乾いた音がするものは、身が痩せていることが多いので注意が必要です。手に持った時にずっしりと重みを感じるものは、身が詰まっていて食べ応えがあります。

蜆は生きている状態で売られていることが多いので、独特の磯の香りがします。この香りは新鮮な証拠です。生臭いにおいがする場合は避けた方が無難です。殻の色が鮮やかで、身がふっくらと盛り上がっているかも確認しましょう。

これらの点に注意して蜆を選べば、味噌汁や酒蒸しなど、様々な料理でおいしくいただけます。ぷりぷりとした食感と、濃厚なうまみを堪能できるでしょう。良質な蜆は、砂抜きも忘れずに行いましょう。3時間ほど、3%程度の塩水に浸けておくことで、砂を吐き出してくれます。しっかりと砂抜きをすることで、より一層おいしくいただけます。

| 項目 | 状態 |

|---|---|

| 殻の表面 | 光沢があり、しっとりと濡れている |

| 殻の状態 | しっかりと閉じている |

| 音 | カラカラと乾いた音は避ける |

| 重さ | ずっしり重い |

| 香り | 磯の香り |

| 殻の色 | 鮮やか |

| 身 | ふっくらと盛り上がっている |

| 砂抜き | 3%の塩水に3時間程度 |