煎海鼠:海の幸の滋味

料理を知りたい

先生、「煎海鼠」って、どういう意味ですか?なんか難しい漢字ですね。

料理研究家

そうだね、難しい漢字だね。「煎海鼠」は、内臓を取り除いたナマコを海水で煮て、乾燥させた食べ物のことを指すよ。いわゆる「干しナマコ」のことだね。「きんこ」とも呼ばれるよ。

料理を知りたい

なるほど、海の生き物のナマコを乾燥させたものなんですね。どうして「煎」という字を使うんですか?

料理研究家

いい質問だね。「煎」には、炒る以外にも、水分を飛ばして乾燥させるという意味もあるんだよ。だから、海水で煮て乾燥させる調理法から「煎海鼠」と書くんだよ。

煎海鼠とは。

「料理」や「台所」で使われる言葉「煎海鼠」について。煎海鼠は、内臓を取り出した海鼠を海水で煮て、乾かしたものです。干し海鼠や金海鼠とも呼ばれます。

煎海鼠とは

煎海鼠(いりこ)は、海の生き物であるナマコを加工した保存食です。その独特の風味と歯ごたえ、そして金色の輝きから「きんこ」とも呼ばれ、古くから日本の食文化において珍重されてきました。

煎海鼠を作るには、まず新鮮なナマコを用意し、丁寧に腹わたを取り除きます。その後、海水を用いてじっくりと煮込みます。この煮込む工程は、ナマコの生臭さを消し、旨味を凝縮させるための重要な作業です。火加減を調整しながら、時間をかけて煮込むことで、柔らかく仕上がるのです。

煮込んだ後は、天日干しでじっくりと乾燥させます。乾燥させることで、水分が抜けて長期保存が可能になるだけでなく、独特の歯ごたえが生まれます。太陽の光をたっぷり浴びて、黄金色に輝く煎海鼠は、まさに海の宝石のようです。

こうして手間暇かけて作られた煎海鼠は、お祝い事や特別な日の料理として用いられます。お正月のおせち料理や、婚礼料理など、ハレの日の食卓を彩る一品として欠かせません。その深い味わいは、日本酒との相性も抜群です。

海の恵みであるナマコを、人の手によって丹念に加工することで、煎海鼠という新たな価値が生まれます。それは、日本の食文化における知恵と工夫の結晶と言えるでしょう。噛みしめるほどに広がる海の滋味と、豊かな香りは、まさに食通を唸らせる逸品です。

| 工程 | 説明 |

|---|---|

| ナマコの準備 | 新鮮なナマコを用意し、丁寧に腹わたを取り除く |

| 煮込み | 海水を用いてじっくりと煮込み、生臭さを消し、旨味を凝縮させる |

| 乾燥 | 天日干しでじっくりと乾燥させ、長期保存を可能にし、独特の歯ごたえを出す |

| 用途 | お祝い事や特別な日の料理(お正月のおせち料理、婚礼料理など)として用いられる |

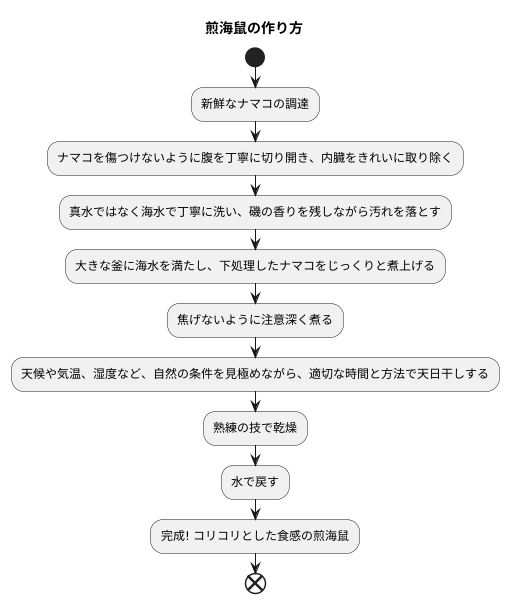

煎海鼠の作り方

煎海鼠は、その独特の歯ごたえと風味で珍重される海の幸です。一見すると地味な乾燥ナマコですが、実はいくつもの手間暇かけた工程を経て作られています。

まずは新鮮なナマコの調達から始まります。活きの良いナマコを手に入れたら、丁寧に下処理を行います。鋭利な包丁で腹を丁寧に切り開き、内臓をきれいに取り除きます。この時、ナマコを傷つけないよう、細心の注意を払うことが大切です。内臓を取り除いた後は、真水ではなく海水で丁寧に洗い、磯の香りを残しながら汚れを落とします。

次に、大きな釜に海水を満たし、下処理したナマコをじっくりと煮上げます。長時間かけて煮ることで、ナマコの旨味が凝縮され、独特の食感が生まれます。火加減を調整しながら、焦げないように注意深く煮ることが重要です。

煮上がったナマコは、いよいよ天日干しの工程へと進みます。ここで重要となるのが熟練の技です。天候や気温、湿度など、自然の条件を見極めながら、適切な時間と方法で乾燥させなければなりません。強い日差しに長時間さらすとナマコが固くなりすぎ、逆に日照時間が短いと腐敗の原因となります。長年の経験に基づいた職人の勘と技術によって、最高の風味と食感が引き出されます。

乾燥工程を終えたナマコは、硬く縮んでおり、一見すると黒っぽい地味な見た目です。しかし、水で戻すと元の大きさに戻り、あの独特のコリコリとした食感が蘇ります。様々な料理に使われ、食卓に彩りを添えてくれます。この手間暇かけた伝統的な製法こそが、煎海鼠の価値を高め、珍味として愛される所以と言えるでしょう。

煎海鼠の戻し方

乾燥した煎海鼠は、そのままでは食べることができません。独特の風味とぷりぷりとした食感を堪能するためには、適切な戻し作業が欠かせません。まず、清潔な容器を用意し、乾燥煎海鼠を優しく入れます。煎海鼠が浸るくらいの水をたっぷり注ぎ、冷蔵庫で3日間ほどかけてじっくりと戻していきます。

戻し作業中は、毎日欠かさず水を取り換えましょう。これは、煎海鼠特有の臭みを取り除くための重要な手順です。水を新しくするたびに、煎海鼠の表面に付着した不純物や臭みの成分が洗い流され、より美味しく仕上がります。また、冷蔵庫で低温を保つことで、雑菌の繁殖を抑え、衛生的に戻すことができます。

乾燥状態の煎海鼠は非常に硬く、小さく縮こまっているのが特徴です。しかし、水に浸すとみるみるうちに吸水し、元の大きさの数倍にも膨らんでいきます。3日間かけて戻した煎海鼠は、ぷりぷりとした弾力のある食感に変わります。指で軽く押すと、弾力を感じられるほど柔らかく戻っているはずです。もし、まだ硬さが残っている場合は、さらに1日ほど水に浸して様子を見ましょう。

十分に戻った煎海鼠は、様々な料理に活用できます。醤油と砂糖でじっくり煮込んだ甘辛い煮物や、野菜と共に油で炒めた炒め物、さらには、さっぱりとした酢の物など、和食を中心に幅広い料理で楽しむことができます。戻した煎海鼠を適当な大きさに切り、それぞれの料理に合わせて調理することで、独特の風味と食感を存分に味わうことができます。

| 戻し作業の手順 | 詳細 |

|---|---|

| 1. 乾燥煎海鼠を容器に入れる | 清潔な容器に乾燥煎海鼠を優しく入れる。 |

| 2. 水を注ぐ | 煎海鼠が浸るくらいの水をたっぷり注ぐ。 |

| 3. 冷蔵庫で戻す | 冷蔵庫で3日間ほどかけてじっくりと戻す。 |

| 4. 毎日水を取り換える | 煎海鼠特有の臭みを取り除くため、毎日水を交換する。 |

| 5. 状態の確認 | 3日間後、煎海鼠がぷりぷりとした弾力のある食感になっているか確認する。まだ硬い場合は、さらに1日ほど水に浸す。 |

煎海鼠の栄養価

煎海鼠は、海の幸の中でも特に滋養豊富で、様々な栄養素を含んだ健康食材です。良質なタンパク質は、筋肉や臓器、血液など、体の組織を作る上で欠かせない栄養素です。煎海鼠にはこのタンパク質が豊富に含まれており、日々の健康維持に役立ちます。

また、煎海鼠はコラーゲンも豊富に含んでいます。コラーゲンは、肌のハリや弾力を保つ働きがあるため、美容を気にする方に嬉しい成分です。さらに、関節の健康維持にも効果が期待でき、年齢を重ねてもスムーズに体を動かせるようサポートしてくれます。

煎海鼠の魅力は、ミネラルが豊富なことにもあります。カルシウムやマグネシウム、鉄、亜鉛など、様々なミネラルが含まれており、体の調子を整えるのに役立ちます。これらのミネラルは、骨や歯の健康維持、血液を作る、体の機能を調整するなど、様々な役割を担っています。

さらに、煎海鼠は低脂肪であることも大きな特徴です。カロリーを気にしている方でも、安心して食べることができます。海の恵みを凝縮した煎海鼠は、まさに滋味あふれる健康食材と言えるでしょう。毎日の食卓に取り入れることで、手軽に栄養を補給し、健康的な生活を送るための助けとなるでしょう。独特の風味と歯ごたえも楽しめる煎海鼠は、様々な料理に活用できます。ぜひ、色々な食べ方で、煎海鼠の美味しさと栄養を味わってみてください。

| 栄養素 | 効果 |

|---|---|

| 良質なタンパク質 | 筋肉や臓器、血液など、体の組織を作る |

| コラーゲン | 肌のハリや弾力を保つ、関節の健康維持 |

| ミネラル(カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛など) | 骨や歯の健康維持、血液を作る、体の機能を調整する |

| 低脂肪 | カロリーが低い |

煎海鼠を使った料理

煎海鼠は、その独特のコリコリとした歯ごたえと磯の香りで、様々な料理に華を添える食材です。乾燥した状態の煎海鼠は、まるでカチカチの木片のようですが、水で戻すと驚くほど大きく、柔らかく変化します。この戻し方も煎海鼠料理の重要なポイントです。ぬるま湯でじっくりと時間をかけて戻すことで、煎海鼠本来の旨味を最大限に引き出すことができます。短時間で戻したい場合は、熱湯を使うこともできますが、風味が損なわれる可能性があるので注意が必要です。

中華料理では、煎海鼠は高級食材として扱われます。強い火力で一気に炒めることで、香ばしさを引き出し、野菜や肉と共に炒め物にしたり、とろみのある煮込み料理に仕立てたりします。特に乾燥あわび、干しなまこ、フカヒレなどと共に並ぶ高級食材として、お祝いの席などで振る舞われることが多いです。

日本では、お正月のおせち料理によく登場します。おせち料理では、煮物として濃いめの味付けで煮込まれたり、酢の物としてさっぱりと仕上げられたりします。また、数の子や野菜と和えた和え物も、お祝いの席に彩りを添える一品として人気です。おせち料理以外にも、普段の食卓で、酢味噌和えや胡麻和えなど、手軽に作れる和え物もおすすめです。

また、戻した煎海鼠を薄切りにして、刺身のように食べるのも、煎海鼠の美味しさをシンプルに味わえる食べ方です。わさび醤油やポン酢でいただくのはもちろん、生姜醤油でいただくのもおすすめです。コリコリとした独特の食感と、磯の香りが口の中に広がり、お酒のつまみとしても最適です。

このように、様々な調理方法で楽しめる煎海鼠は、まさに万能な食材と言えるでしょう。家庭でも、少しの手間で本格的な煎海鼠料理を楽しむことができます。ぜひ、様々なレシピに挑戦してみて下さい。

| 国 | 調理方法 | 料理 | その他 |

|---|---|---|---|

| 中華 | 炒める, 煮込む | 炒め物 | 高級食材 あわび、干しなまこ、フカヒレなどと共に並ぶ |

| 煮込み料理 | |||

| 日本 | 煮る | 煮物 | おせち料理 |

| 酢の物 | |||

| 和える | 和え物(数の子、野菜など) | ||

| 酢味噌和え、胡麻和え | |||

| 薄切り | 刺身 | わさび醤油、ポン酢、生姜醤油 お酒のつまみ |

煎海鼠の選び方

煎海鼠は、その独特の風味と歯ごたえで珍重される高級食材です。上質な煎海鼠を選ぶことは、料理の味わいを大きく左右します。選び方のポイントをいくつかご紹介します。

まず、見た目で判断することが重要です。全体に乾燥が均一で、濃い黒褐色をしており、つやがあるものを選びましょう。白っぽい斑点があったり、色が均一でないものは避けた方が無難です。また、形が整っているかも重要なポイントです。歪みや欠けがないか、よく確認しましょう。

次に、大きさにも注目しましょう。一般的に、大きくて肉厚な煎海鼠ほど良質とされています。小ぶりなものは、乾燥が進んで硬くなっている場合もあるので注意が必要です。

手に取って確認できる場合は、軽く押してみましょう。適度な弾力があり、硬すぎず柔らかすぎないものが理想的です。指で押すと簡単に崩れるものや、逆に石のように硬いものは避けましょう。また、持った時にずっしりとした重みを感じるかも大切なポイントです。軽すぎるものは乾燥しすぎている可能性があります。

煎海鼠は価格の幅が広い食材です。大きさや品質によって値段は大きく変動します。予算に合わせて、適切なものを選びましょう。

最後に、信頼できるお店で購入することも大切です。煎海鼠の品質を見極めるのは難しいので、経験豊富な店員がいるお店で相談しながら選ぶと安心です。これらのポイントを参考に、良質な煎海鼠を選び、その独特の風味を存分にお楽しみください。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 見た目 |

|

| 大きさ |

|

| 感触(手に取れる場合) |

|

| 購入場所 | 信頼できるお店 |