快適なキッチンを作るゾーニング

料理を知りたい

先生、「ゾーニング」って料理やキッチンでどういう意味ですか?住宅の間取りの話は聞いたことがあるんですが、料理とどう関係するのかイメージがわきません。

料理研究家

良い質問ですね。料理におけるゾーニングとは、キッチンをいくつかの作業区域に分けることを指します。例えば、食材を洗う場所、切る場所、加熱する場所などです。それぞれを適切に配置することで、作業効率を上げ、安全に調理できます。

料理を知りたい

なるほど!作業ごとに場所を分けるんですね。でも、うちのキッチンは狭いので、ゾーニングは難しいでしょうか?

料理研究家

キッチンが狭くてもゾーニングは可能です。シンク周り、コンロ周り、作業台など、限られたスペースでも作業の内容ごとに場所を意識することで、ゾーニングの効果は得られます。例えば、シンクのすぐ横にまな板を置いて、洗った食材をすぐに切れるようにするだけでも、作業効率がアップしますよ。

ゾーニングとは。

家を作る際の間取りを決める上で大切な『ゾーニング』という考え方について説明します。『ゾーニング』とは、キッチンやお風呂といった場所の役割ごとに大きく分けて、それぞれの場所を繋げる通路の配置などを含めて、家全体をどのように配置するかを決めることです。例えば、家族が集まる場所、一人で過ごす場所、水回り、廊下など、使う目的を考えて場所を決め、それらの場所がうまく繋がるように全体を調整します。建物を縦方向で考えた配置を『垂直ゾーニング』、同じ階での配置を『水平ゾーニング』と言います。このように場所の役割を考えて配置を決めることは、住みやすい家を作る上で欠かせません。

ゾーニングとは

調理場をより使いやすく、心地よくするために欠かせないのが場所分け、いわゆるゾーニングです。ゾーニングとは、調理場全体をいくつかの区画に分け、それぞれの区画の役割をはっきりさせることです。例えば、火を使う場所、食べ物をしまう場所、食器を洗う場所など、それぞれの働きごとに場所を決め、作業の流れを意識して配置を決めます。

こうすることで、作業効率がぐんと上がります。冷蔵箱から食べ物を出し、流しで洗い、調理台で下ごしらえをし、加熱調理器で火を通すといった一連の動作が、スムーズに行えるよう配置することで、無駄な動きを省き、調理時間を短くできます。例えば、冷蔵箱と流し、流し台と調理台、調理台と加熱調理器を近くに配置することで、作業の流れがスムーズになります。また、調理器具や食器なども、使う場所にしまうことで、必要な時にすぐに取り出せるようになり、作業効率が向上します。包丁やまな板は調理台の近くに、食器は流し台の近くにしまうのが良いでしょう。

さらに、ゾーニングによって調理場の空間が整い、清潔さを保ちやすくなります。散らかりやすい調理場も、ゾーニングを意識することで、物が整理され、見た目も美しくなります。例えば、調味料は種類ごとにまとめて、使う場所に置いたり、使わない調理器具は棚にしまったりすることで、調理場がすっきりします。また、生ゴミはすぐに捨てられるように、ゴミ箱を近くに置くことも大切です。

このように、ゾーニングは調理場を使いやすく、快適にするための重要な要素です。新しく調理場を作る時だけでなく、今ある調理場をより使いやすくしたい時にも、ゾーニングを意識してみましょう。きっと、より快適な調理空間を実現できるはずです。

| ゾーニングのメリット | 具体的な方法 | 効果 |

|---|---|---|

| 作業効率向上 |

|

|

| 調理場の空間が整う |

|

|

キッチンの種類とゾーニング

台所の形に合わせた配置計画は、使いやすさを大きく左右します。壁に沿って設置する壁付け台所は、作業場所が限られるため、流し、加熱調理器、冷蔵庫を一直線に並べる一列型配置が適しています。この配置は、移動距離を最小限に抑え、狭い場所でも効率的に作業できます。

一方、島型台所や半島型台所は、作業場所が広く取れるため、複数人が同時に作業できる回遊型配置が効果的です。島型台所では、流しや加熱調理器を島に設置し、冷蔵庫や収納棚を壁側に配置することで、複数人で同時に調理や片付けといった作業がしやすくなります。また、作業動線を意識して配置することで、作業の効率も上がります。例えば、冷蔵庫から食材を取り出し、島で下ごしらえをし、加熱調理器で調理、そして配膳という流れがスムーズに行えるように配置を工夫することで、無駄な動きを減らすことができます。

半島型台所では、半島部分を調理台として使い、壁側に流しや加熱調理器、冷蔵庫を配置することで、回遊性を保ちつつ、作業場所も広く確保できます。半島部分は、調理だけでなく、食事や軽食をとる場所としても活用できます。

このように、台所の形に合わせて配置を工夫することで、限られた場所を最大限に活用し、機能的で快適な台所を作り出すことができます。さらに、収納場所の位置や高さも使いやすさに影響します。使う頻度が高い調理器具や食器は、取り出しやすい場所に収納する、重いものは低い位置に、軽いものは高い位置に収納するなど、使う人の体格や動線を考慮することで、より快適な台所を実現できます。

| 台所の形 | 適した配置 | 特徴 | その他 |

|---|---|---|---|

| 壁付け台所 | 一列型配置 | 移動距離を最小限に抑え、狭い場所でも効率的に作業できる | 流し、加熱調理器、冷蔵庫を一直線に並べる |

| 島型台所 | 回遊型配置 | 複数人が同時に作業できる | 流しや加熱調理器を島に設置し、冷蔵庫や収納棚を壁側に配置。作業動線を意識することで、作業効率が向上 |

| 半島型台所 | 回遊型配置 | 作業場所を広く確保しつつ、回遊性を保てる | 半島部分を調理台や食事・軽食をとる場所として活用。壁側に流しや加熱調理器、冷蔵庫を配置 |

作業動線を意識したゾーニング

台所仕事の手際を良くするには、作業の流れを考えた場所割りが欠かせません。

食材を冷蔵場所から取り出し、準備をし、火を通し、器に盛り、そして使った物を洗うまでの一連の流れを滞りなく行えるよう、それぞれの場所を配置する必要があります。

一般的には、冷蔵場所、洗い場、調理台、加熱場所の順に配置します。

この配置によって、余分な動きを極力減らし、調理にかかる時間を縮めることができます。

洗い場と加熱場所の間隔は、近すぎると作業しづらいので、適切な間隔を確保することも大切です。

さらに、食器棚や調理道具の置き場所も作業の流れを考慮して配置することで、必要な時にすぐに手に取れるようになり、作業効率が上がります。

例えば、よく使う調理道具は加熱場所の近くに、食器は洗い場の近くに置くことで、スムーズな作業を実現できます。

吊り戸棚も作業の流れを意識して配置すると便利です。

加熱場所の上には、油や調味料、よく使う鍋やフライパンなどを収納すると、調理中に必要な物をすぐに取り出せます。

洗い場の上には、洗った食器を拭く布巾や、水切りかごなどを収納すると、洗い物の後片付けがスムーズになります。

また、調理台の上や周辺にも、よく使う道具を配置するスペースを確保しておくと便利です。

例えば、菜箸やお玉、計量カップ、包丁などを置いておくと、調理中に何度も引き出しを開け閉めする手間が省けます。

このように、作業の流れを考えた場所割りは、台所での作業をより快適で能率的なものにするための重要な点です。

家族構成や調理の頻度、使う人の利き手なども考慮しながら、自分に合った使いやすい台所を作り上げていきましょう。

| 場所 | 配置の考え方 | 収納するもの |

|---|---|---|

| 全体 | 冷蔵場所→洗い場→調理台→加熱場所 | – |

| 洗い場と加熱場所 | 近すぎない | – |

| 加熱場所付近 | – | よく使う調理道具 |

| 洗い場付近 | – | 食器 |

| 吊り戸棚(加熱場所の上) | – | 油、調味料、鍋、フライパン |

| 吊り戸棚(洗い場の上) | – | 布巾、水切りかご |

| 調理台の上 | – | 菜箸、お玉、計量カップ、包丁 |

収納を考えたゾーニング

調理場を使いやすく整えるには、物の置き場所をしっかり考えることが大切です。

調理場を区分けして考える時、どこに何をしまうかということも一緒に考えましょう。

よく使う調理道具や食器は、サッと取り出せる場所にしまうのが肝心です。

例えば、火を使う場所の近くにはフライパンやお玉、水を使う場所の近くには食器や洗剤などをしまうと、作業がスムーズになります。

反対に、あまり使わないものは、高い場所や奥まった場所にしまっても大丈夫です。

さらに、食料庫や床下収納庫などをうまく活用することで、調理場のスペースを広く使うことができます。

食料庫には乾物や缶詰などの保存食、床下収納庫には季節家電などをしまうと、調理場の収納場所を確保し、すっきりとした空間を保てます。

調理道具をグループ分けして収納するのも良い方法です。

例えば、焼く調理道具、煮る調理道具、揚げる調理道具と、使う用途別にまとめて収納すると、必要な時にすぐに取り出せて便利です。

また、大きさや形に合わせて収納場所を決めることも大切です。

大きな鍋やフライパンは、出し入れしやすい引き出し収納に、小さな調味料入れは、見やすく取り出しやすい棚収納にするなど、工夫してみましょう。

このように、収納場所をよく考えて調理場を区分けすることは、調理場の使い勝手を良くするだけでなく、見た目も美しくなります。

使いやすく美しい調理場は、毎日の料理を楽しくしてくれます。

よく使う物から優先的に収納場所を決め、使わない物は別の場所にしまうなど、工夫を凝らして、自分にとって使いやすい調理場を作りましょう。

| 収納場所 | 収納物 | 目的 |

|---|---|---|

| 火を使う場所の近く | フライパン、お玉など | 作業をスムーズにする |

| 水を使う場所の近く | 食器、洗剤など | 作業をスムーズにする |

| 高い場所や奥まった場所 | あまり使わないもの | スペースの有効活用 |

| 食料庫 | 乾物、缶詰など | 調理場の収納場所を確保し、すっきりとした空間にする |

| 床下収納庫 | 季節家電など | 調理場の収納場所を確保し、すっきりとした空間にする |

| 用途別収納(焼く、煮る、揚げるなど) | 調理道具 | すぐに取り出せるようにする |

| 引き出し収納 | 大きな鍋やフライパン | 出し入れしやすいようにする |

| 棚収納 | 小さな調味料入れ | 見やすく取り出しやすいようにする |

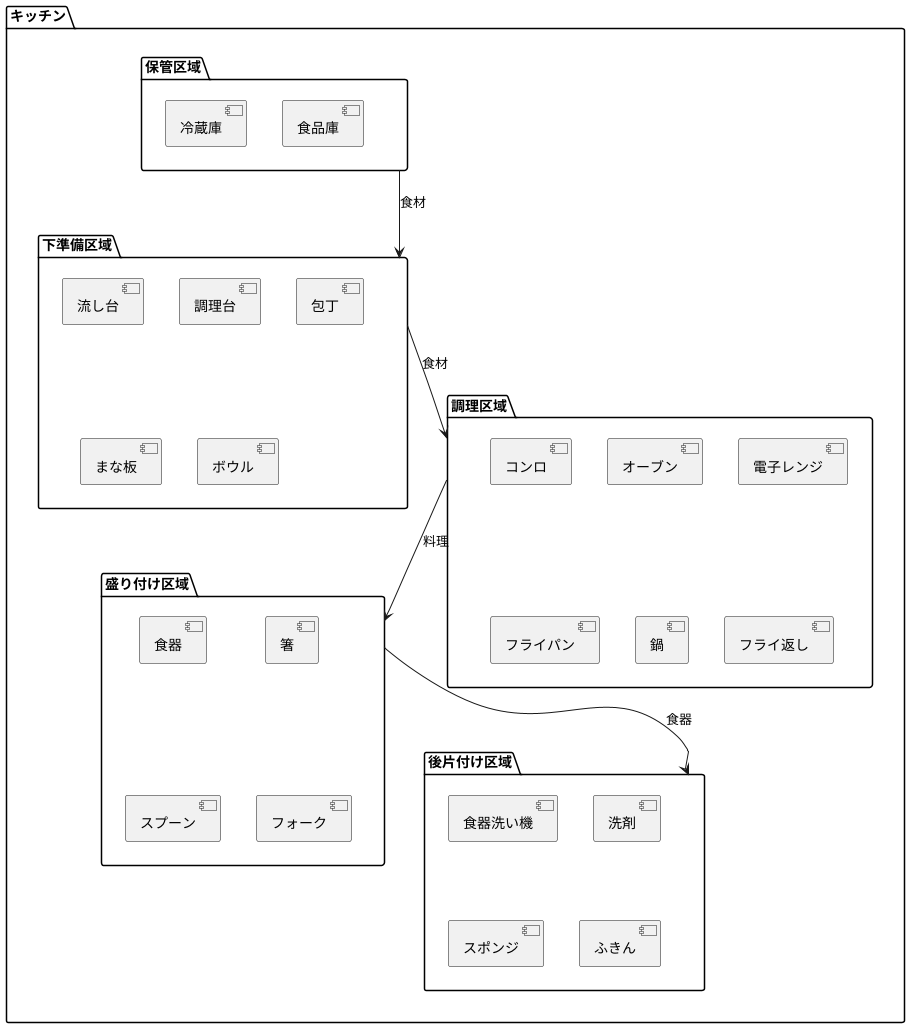

五つのゾーニング

食べ物を扱う場所である台所は、作業の効率と使い勝手を大きく左右する大切な空間です。その使い勝手を高める上で重要なのが、五つの作業区域に分割して考えることです。それぞれの区域は、保管、下準備、調理、盛り付け、後片付けの五つです。

まず食べ物の保管区域は、生の食材や調味料などを保存する冷蔵庫や食品庫が中心となります。食べ物が傷まないよう、温度管理や整理整頓に気を配り、必要なものをすぐに見つけられるように工夫することが大切です。次に、下準備区域は、食材を洗ったり切ったりといった調理前の準備を行う場所です。流し台と調理台を中心に、包丁やまな板、ボウルなどの道具をすぐに取り出せるように配置することで、作業効率が格段に向上します。三つ目の調理区域は、コンロやオーブン、電子レンジなどを使い、実際に加熱調理を行う場所です。火や熱を使うため、安全に作業できるよう、十分な広さと換気を確保することが重要です。また、フライパンやお鍋、フライ返しなどの調理道具も、この区域に収納すると便利です。四つ目の盛り付け区域は、調理済みの料理を食器に盛り付ける場所です。食器や箸、スプーン、フォークなどもこの区域にまとめて収納しておけば、盛り付け作業がスムーズに行えます。最後に、後片付け区域は、食べ終わった食器や調理器具などを洗ったり片付けたりする場所です。流し台や食器洗い機を中心に、洗剤やスポンジ、ふきんなども収納しておくと便利です。

これらの五つの区域をバランス良く配置し、作業動線を意識することで、無駄な動きを減らし、快適な台所を実現できます。例えば、下準備区域と調理区域を隣接させれば、材料を切ってすぐに加熱調理に移ることができ、作業の流れがスムーズになります。また、後片付け区域を流し台周辺に集約すれば、洗い物や片付けを効率的に行うことができます。このように、五つの区域を意識した配置は、台所を使いやすく、快適な空間にするための重要なポイントです。使う人の動きや作業の流れを想像しながら、それぞれの区域に必要な設備や収納を計画することで、より使い勝手の良い台所を作ることができます。