ディスポーザー:快適なキッチンを実現

料理を知りたい

先生、「ディスポーザー」ってよく聞くんですけど、どんなものですか?

料理研究家

そうだね。「ディスポーザー」は、台所の流しに取り付ける機械で、野菜くずなどの生ごみを細かく砕いて、水と一緒に流してしまうものだよ。

料理を知りたい

便利そうですね!でも、環境への影響はないのですか?

料理研究家

いい質問だね。実は、ディスポーザーを使うと、水を汚したり、下水処理の負担が大きくなることがあるんだ。だから、地域によっては使えない場合もあるんだよ。だけど最近では、ディスポーザーと浄化槽を一緒に使う新しい仕組みも作られていて、使える地域も増えてきているよ。

ディスポーザーとは。

台所の流し台の排水口に取り付ける「生ごみ処理機」について説明します。この装置は、調理中に出てしまう野菜くずなどの生ごみを細かく砕き、水と一緒に排水管に流すものです。ただし、使うことにより、水が汚れたり、下水処理施設に負担がかかったりすることがあります。そのため、地域によっては使用が禁止されていることもあります。最近では、生ごみ処理機と浄化槽を一緒に設置するしくみが開発され、使える地域も増えてきています。

生ごみ処理の簡便化

調理中に生じる野菜の切れ端や食べ残しといった生ごみを、手軽に処理できるのがディスポーザーです。これは台所の流しに取り付ける機器で、生ごみを細かく砕いて水と一緒に排水口へ流すことができます。

ディスポーザーを使うことで、生ごみ処理にかかる手間を大幅に減らすことができます。従来のように三角コーナーや生ごみ入れを使う必要がなくなり、生ごみにまつわるいやな臭いや虫の発生を抑える効果も期待できます。

ディスポーザーは、共働き世帯や高齢者世帯など、時間や労力を節約したい方に特におすすめです。毎日忙しい人でも、手軽に生ごみを処理できるので、清潔な台所を保つことができます。

ディスポーザーを導入することで、ゴミ出しの回数も減らせます。これは、ゴミ収集場までの移動やゴミ袋の購入といった手間を省くだけでなく、地域全体のゴミ排出量削減にも貢献することに繋がります。

ただし、ディスポーザーを使用する際には、自治体の排水処理に関する規則を確認することが重要です。地域によってはディスポーザーの使用が禁止されている場合や、特定の機種しか使用できない場合もあります。また、ディスポーザーの適切な使い方やメンテナンス方法をしっかりと理解し、正しく使用することで、より長く快適に使うことができます。

ディスポーザーは、清潔で快適な台所を実現するための便利な道具の一つと言えるでしょう。生ごみ処理の負担を軽減し、より快適な暮らしを手に入れたい方は、ディスポーザーの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

| メリット | デメリット | その他 |

|---|---|---|

| 生ごみ処理の手間削減 悪臭や虫の発生抑制 ゴミ出し回数の減少 地域全体のゴミ排出量削減に貢献 |

自治体の排水処理規則の確認が必要 機種によっては使用不可な地域も存在 |

共働き世帯や高齢者世帯におすすめ 適切な使い方やメンテナンス方法の理解が必要 |

環境への影響と対策

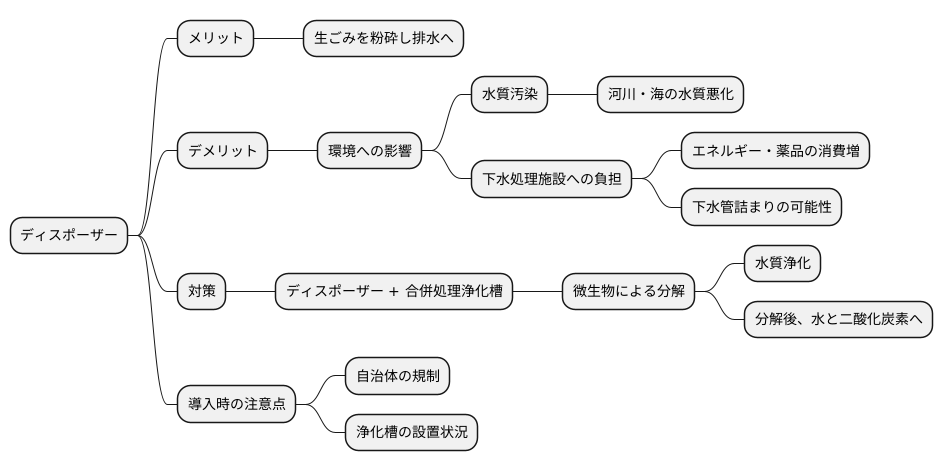

家庭で出る生ごみの処理方法として、ディスポーザーが注目を集めています。ディスポーザーは、生ごみを細かく粉砕し、排水と一緒に流す機械です。しかし、この便利な機械を使う際には、環境への影響についてしっかりと考える必要があります。

ディスポーザーを使うことで、水質汚染につながる可能性があるという点がまず挙げられます。細かく粉砕された生ごみが排水に混じることで、河川や海の水質が悪化する恐れがあります。そのため、地域によってはディスポーザーの使用が禁止されている場合もあります。また、下水処理施設にも負担がかかります。生ごみを処理するために、より多くのエネルギーや薬品が必要となるからです。さらに、処理しきれない生ごみが下水管に詰まるなどの問題も発生する可能性があります。

こうした環境問題への対策として、ディスポーザーと合併処理浄化槽を組み合わせたシステムが開発されています。この浄化槽は、ディスポーザーで粉砕された生ごみを微生物の力で分解し、水質を浄化する機能を持っています。このシステムを導入することで、環境への影響を最小限に抑えることが可能になります。浄化槽内部には、微生物が活動しやすい環境が作られており、生ごみを効率よく分解することができます。分解された後は、水と二酸化炭素といった環境に害の少ない物質になります。

このように、技術の進歩によってディスポーザーの環境負荷を低減する取り組みが進んでいます。環境への配慮を忘れずに、適切な方法で生ごみを処理することが大切です。ディスポーザーの導入を検討する際には、自治体の規制や浄化槽の設置状況なども確認し、環境への影響を十分に理解した上で選択するようにしましょう。

設置と維持管理

生ごみ処理機を台所の流しに取り付けるには、流し台の下に専用の機械を設置する必要があります。この設置作業は、たいてい専門の業者に依頼することになります。専門の業者に依頼することで、安全かつ確実に設置してもらうことができ、後々のトラブルを防ぐことにも繋がります。

また、生ごみ処理機をきちんと使い続けるためには、日ごろのお手入れと定期的な点検が欠かせません。処理室に異物が詰まったり、排水管が汚れてしまうと、故障の原因となったり、いやな臭いが発生する原因となることがあります。

生ごみ処理機を使った後は、必ず水で洗い流すようにしましょう。水で洗い流すことで、処理室に残った生ごみを排水管に流し、詰まりを予防することができます。また、専用の洗浄剤を使って定期的に掃除をすることも大切です。洗浄剤を使用することで、油汚れや細菌の繁殖を抑え、清潔な状態を保つことができます。市販の洗浄剤には、粉末タイプや錠剤タイプなど様々な種類があるので、使いやすいものを選びましょう。

その他にも、月に一度程度は重曹を使って掃除をすると効果的です。重曹は研磨効果があり、油汚れや水垢を落とすのに役立ちます。重曹を排水口にふりかけ、お湯を流すだけで簡単に掃除ができます。

さらに、年に一度は専門業者による点検を受けることをお勧めします。専門業者による点検では、内部の部品の劣化や異常がないかを確認してもらうことができます。早期に問題を発見し、適切な処置をすることで、生ごみ処理機をより長く、安全に使い続けることができます。

このように、適切なお手入れと点検を行うことで、生ごみ処理機を清潔に、そして長く使い続けることができます。日々のちょっとした心がけが、快適な台所環境を保つ秘訣です。

| 種類 | 頻度 | 方法 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 日常のお手入れ | 使用後 | 水で洗い流す | 処理室に残った生ごみを排水管に流し、詰まりを予防 |

| 定期的な掃除 | 定期的に | 専用の洗浄剤を使用 | 油汚れや細菌の繁殖を抑え、清潔な状態を保つ |

| 重曹を使った掃除 | 月に一度程度 | 重曹を排水口にふりかけ、お湯を流す | 研磨効果により油汚れや水垢を落とす |

| 専門業者による点検 | 年に一度 | 専門業者に依頼 | 内部の部品の劣化や異常がないかを確認 |

利用上の注意点

生ごみ処理機を使う際には、いくつか気を付ける点があります。安全にそして長く使うためには、これから説明することをよく理解し、守ることが大切です。

まず、どんな生ごみでも処理できるわけではないということを覚えておきましょう。例えば、鶏や魚の骨のように硬いもの、貝殻、とうもろこしの皮やたけのこの皮のように繊維が多いものは、機械の故障に繋がりますので、処理してはいけません。これらのものは、生ごみとしてではなく、燃えるゴミとして処分するようにしてください。

次に、油や熱い油を排水口に流すのは絶対にやめましょう。油は排水管の中で冷えて固まり、配管の詰まりの原因になります。また、油が腐敗すると悪臭の原因にもなります。油を処理する際は、新聞紙や古布などに吸わせて、燃えるゴミとして処分してください。もしどうしても排水口に油を流してしまった場合は、すぐに熱湯を流して、油を溶かして流すようにしてください。

生ごみ処理機の正しい使い方は、製品によって異なります。お使いの製品の取扱説明書をよく読んで、正しい使用方法を理解し、それに従って使用してください。例えば、製品によっては、生ごみを投入する際に水を流しながら使用する必要があるものもあります。また、使用後には必ず水を流して内部をきれいにする必要があるものもあります。取扱説明書をよく読んで、それぞれの製品に合った正しい使い方を心がけましょう。

正しい使い方を守ることで、生ごみ処理機を長く、そして安全に使うことができます。故障やトラブルを未然に防ぎ、快適な台所を実現するために、これらの注意点をしっかり守って使いましょう。

| 項目 | 注意点 | 理由 | 対処法 |

|---|---|---|---|

| 処理できないもの | 硬いもの(鶏や魚の骨、貝殻など) 繊維が多いもの(とうもろこしの皮、たけのこの皮など) |

機械の故障に繋がる | 燃えるゴミとして処分 |

| 油の処理 | 油や熱い油を排水口に流さない | 排水管の詰まり 悪臭の原因 |

新聞紙や古布に吸わせて燃えるゴミとして処分 誤って流した場合:熱湯を流す |

| 使用方法 | 製品ごとの取扱説明書に従う | 正しい使用方法でないと故障やトラブルの原因となる | 取扱説明書をよく読む 製品に合った正しい使い方を守る |

費用と効果

台所の生ごみ処理機を導入するには、まず最初にいくらかかるのか、そして使い続けるといくらかかるのかをきちんと把握する必要があります。 購入費用と設置工事費用が初期費用となります。機械本体の価格に加え、業者に設置工事を依頼する費用がかかります。設置工事費用は、作業の難易度や設置場所の状況によって変動しますので、複数の業者に見積もりを依頼し、比較検討することをお勧めします。使い続ける上での費用としては、電気代、水道代、そして定期的なお手入れ費用がかかります。機械を動かすための電気と、生ごみを粉砕するために必要な水道の使用量に応じて費用が発生します。また、故障を防ぎ、長く使い続けるためには、定期的なお手入れや部品交換が必要になり、その費用も考慮しなければなりません。これらの費用をすべて把握した上で、導入を検討する必要があります。

一方、台所の生ごみ処理機を導入することで、生ごみを処理する手間と時間が大幅に省けます。今まで生ごみを袋にまとめ、指定の場所に捨てに行く手間がなくなります。特に夏場は、生ごみの臭いや虫の発生が気になるものですが、処理機を使うことでこれらの問題を解決し、より清潔で快適な台所環境を実現できます。また、生ごみを適切に処理することで、衛生面も向上します。これらの効果は、費用の負担を上回るメリットとなる可能性があります。導入前に、費用と効果をじっくり比較検討し、総合的に判断することが大切です。

導入費用を抑えるための方法として、自治体の補助金制度の活用が挙げられます。自治体によっては、台所の生ごみ処理機の設置費用の一部を補助してくれる制度があります。導入を検討している方は、お住まいの自治体に問い合わせて、補助金制度の有無や申請方法などを確認することをお勧めします。補助金を受けることで、費用負担を軽減できる可能性があります。事前に情報収集を行い、賢く活用しましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 導入費用 |

|

| 維持費用 |

|

| 導入メリット |

|

| 費用抑制策 | 自治体補助金制度の活用 |

今後の展望

家庭から出る生ごみをその場で処理できるディスポーザーは、今後ますます普及していくと見られています。人々の環境への意識が高まる中で、ディスポーザーは重要な役割を担うことになるでしょう。

まず、合併処理浄化槽と組み合わせたシステムの普及が期待されます。ディスポーザーで細かく処理された生ごみは、浄化槽で効率的に分解処理されるため、環境への負荷を低減できます。処理済みの水は再利用することもでき、水資源の節約にも繋がります。

さらに、ディスポーザー自体の性能向上も期待されます。現在よりも、より少ない電力で効率的に生ごみを処理できる製品や、耐久性が高く長持ちする製品の開発が進むと考えられます。これにより、使い勝手も向上し、より多くの家庭で導入しやすくなるでしょう。

また、あらゆる機器がインターネットに繋がる時代において、最新の技術を取り入れたディスポーザーの登場も期待されています。例えば、生ごみの処理状況を自動的に記録する機能や、故障の予兆を事前に察知して知らせる機能などが考えられます。このような機能があれば、日々のメンテナンスの手間を省き、安心して使い続けることができます。

このように、技術革新によってディスポーザーはさらに便利で環境に優しいものへと進化していくでしょう。そして、ディスポーザーは、清潔で快適な台所環境を実現するための選択肢の一つとして、より多くの家庭で選ばれるようになると考えられます。ディスポーザーの普及は、私たちの生活をより豊かに、そして環境を守ることにも貢献していくでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 合併処理浄化槽との組み合わせ | ディスポーザーで処理された生ごみを浄化槽で効率的に分解し、環境負荷を低減。処理水は再利用も可能。 |

| ディスポーザー自体の性能向上 | 省電力化、耐久性向上などにより、使い勝手が向上し、導入しやすくなる。 |

| 最新技術の導入 | 処理状況の自動記録、故障予兆検知などにより、メンテナンスの手間を省き、安心して使用可能。 |