魚の背開き:技と魅力

料理を知りたい

先生、『背開き』って、どういう意味ですか?魚を切るんですよね?

料理研究家

そうだよ。小さな魚をお腹の皮を切らずに、背中から開く方法のことだよ。または、背中から開かれた状態の身のことを指す場合もあるね。アジの開きとか、サンマの開きとか、見たことあるかな?

料理を知りたい

あ!そういえば、スーパーで見たことがあります!でも、魚によって開く向きが違うんですか?

料理研究家

いいところに気がついたね。魚の種類や料理方法によって、背開きにするか、お腹側から開く『腹開き』にするか、使い分けるんだ。例えば、ウナギは関東では背開き、関西では腹開きが一般的だよ。おもしろいよね。

背開きとは。

小さい魚をお腹の皮を切らずに、背中側から開くことを『背開き』といいます。背中側から開かれた状態の身も『背開き』と呼びます。頭を先に取るか、そのままにするかは場合によります。また、お腹の骨も、干物にする場合は残しますが、揚げ物や天ぷらの場合は取り除くなど、どのように使うかによって処理の仕方が変わります。主に、タイ、アジ、サンマ、カマス、キス、アナゴなどの魚を干物、揚げ物、天ぷらにするときに使われます。ウナギは、関東では背開き、関西ではお腹側から開くのが一般的です。

背開きの基礎知識

背開きとは、魚を包丁で開く調理法のひとつです。魚のお腹側ではなく、背中側から刃を入れて開きます。お腹の皮を破らずに済むので、魚の姿が美しく保たれます。焼き魚にしたとき、盛り付けるとお腹側が上になりますから、皮が破れていない方が見た目もきれいなのです。

小さな魚によく使われる方法です。鯵(あじ)や鰯(いわし)、秋刀魚(さんま)などの小魚を調理するときに向いています。大きな魚ですと、背中側から包丁を入れるのが難しく、綺麗に開けないことがあります。また、内臓を取り出すのも大変です。

背開きするときは、魚の頭をどうするかで二つのやり方があります。ひとつは、頭をつけたまま背開きする方法です。もうひとつは、最初に頭を落としてから背開きする方法です。魚の大きさや料理によってどちらにするか選びます。たとえば、干物にするときは、頭を残したまま背開きすることが多いです。反対に、揚げ物にするときは、頭を切り落としてから背開きすることが多いでしょう。

お腹の骨(腹骨)の処理も、料理によって変えます。干物にするときは、腹骨はそのまま残します。腹骨に旨味があるので、残しておくと味が良くなります。また、骨があることで魚の身がしっかりとして、干物にしたときに形が崩れにくくなります。揚げ物にするときは、腹骨を取り除くことが多いです。骨があると食べにくいので、あらかじめ取り除いておくと、口当たりが良くなります。

このように、背開きは魚の大きさや種類、どんな料理にするかによって、やり方を変えられる、使い勝手の良い調理法です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 背開きとは | 魚を背中側から刃を入れて開く調理法 |

| メリット | お腹の皮が破れず、魚の姿が美しく保たれる。焼き魚にしたとき、盛り付けるとお腹側が上になるので皮が破れていない方が見た目もきれい。 |

| 適した魚 | 鯵、鰯、秋刀魚などの小魚 |

| 不向きな魚 | 大きな魚 |

| 頭の処理 | 頭をつけたまま背開きする方法と、頭を落としてから背開きする方法がある。魚の大きさや料理によってどちらにするか選ぶ。 |

| 腹骨の処理 | 干物にする場合は腹骨を残す。揚げ物にする場合は腹骨を取り除く。 |

| その他 | 魚の大きさや種類、料理によってやり方を変えられる使い勝手の良い調理法。 |

背開きに向く魚の種類

魚を調理する際に、背から包丁を入れて開く「背開き」は、様々な魚に用いられる技法です。この開き方には、魚の種類によって向き不向きがあります。背開きが特に適している魚として、まず挙げられるのは鯛です。鯛は体の厚みがあるため、背開きにすることで内臓を取り出しやすく、また、煮付けや塩焼きにした際に味が中心までしっかりと染み込みます。次に、鯵も背開きに向いています。鯵は比較的小型で骨が柔らかいため、背開きにして揚げ物や干物にすると、骨まで美味しく食べられます。秋の味覚として親しまれる秋刀魚も、背開きが一般的です。秋刀魚は細長い体型をしていますが、背開きにすることで内臓を取り除きやすく、塩焼きにすると香ばしい香りが立ちます。

カマスやキスのような小型の魚も、背開きに向いています。これらの魚は身が薄いため、腹開きだと身が崩れやすいですが、背開きにすることで形が整いやすく、調理しやすくなります。また、穴子も背開きが適しています。穴子は骨が柔らかく、身がふっくらとしているため、背開きにして蒲焼きや天ぷらにすると、味がよく染み込み、美味しくいただけます。

一方で、鰻は地域によって開き方が異なります。関東では背開きが主流ですが、関西では腹開きが一般的です。これは、関東では武士が切腹を連想させる腹開きを嫌ったため、背開きが定着したという説があります。このように、同じ魚でも地域によって調理方法が異なるのは、日本の食文化の奥深さを表す興味深い例と言えるでしょう。魚の種類によって適切な開き方を選ぶことで、より美味しく調理することができます。

| 魚の種類 | 背開きの利点 | 調理例 |

|---|---|---|

| 鯛 | 内臓を取り出しやすい、味が染み込みやすい | 煮付け、塩焼き |

| 鯵 | 骨まで食べられる | 揚げ物、干物 |

| 秋刀魚 | 内臓を取り除きやすい | 塩焼き |

| カマス、キス | 形が整いやすい、調理しやすい | – |

| 穴子 | 味が染み込みやすい | 蒲焼き、天ぷら |

| 鰻(関東) | – | – |

| 鰻(関西) | 腹開きが一般的 | – |

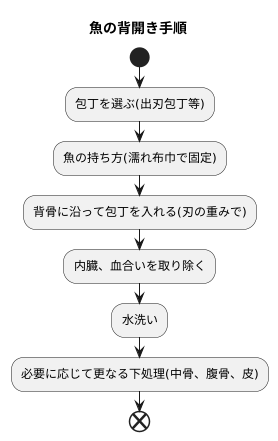

背開きの手順とコツ

魚を背開きにするには、まずまな板の上に魚を置きます。このとき、魚の頭を左に向けて置くと作業しやすいでしょう。それから、よく研いだ出刃包丁を用意します。切れ味が良い包丁を使うことで、身崩れを防ぎ、綺麗に仕上がります。

最初の切り込みは、魚の背びれの付け根に刃先を入れます。頭側から尾側に向けて、背骨に沿って包丁を滑らせます。このとき、刃先を少し上に向けて、腹側の薄い皮を切らないように注意します。皮一枚でつながった状態を保つことが、仕上がりの美しさにつながります。

頭に近い部分まで切り込みを入れたら、今度は反対側から同様に切り込みを入れます。尾まで切り離したら、包丁の先を使い、腹骨を丁寧に切り離します。内臓を取り除き、腹腔内をきれいに水洗いします。特に血合い骨の部分は、臭みの原因となるため、丁寧に洗い流しましょう。

流水で洗い終えたら、清潔な布巾で水気をしっかりと拭き取ります。余分な水分が残っていると、味が薄まったり、保存状態が悪くなったりする原因となります。ここまでで下処理は完了です。

魚の種類や大きさによっては、多少手順が異なる場合もありますが、基本的な流れは変わりません。最初は戸惑うかもしれませんが、練習を重ねることで、誰でも綺麗に背開きができるようになります。コツは、魚の構造を理解すること、そして、適切な力加減で包丁を扱うことです。焦らず、丁寧に作業することで、美味しい料理への第一歩を踏み出せるでしょう。

| 手順 | 詳細 | ポイント |

|---|---|---|

| 魚の配置 | まな板の上に魚を置く。魚の頭を左に向ける。 | 作業しやすい |

| 包丁の準備 | よく研いだ出刃包丁を用意する。 | 切れ味が良い包丁を使うことで、身崩れを防ぎ、綺麗に仕上がる |

| 最初の切り込み | 背びれの付け根に刃先を入れる。頭側から尾側に向けて、背骨に沿って包丁を滑らせる。 | 刃先を少し上に向けて、腹側の薄い皮を切らないように注意する。皮一枚でつながった状態を保つことが、仕上がりの美しさにつながる。 |

| 反対側への切り込み | 反対側から同様に切り込みを入れる。 | |

| 腹骨の処理 | 包丁の先を使い、腹骨を丁寧に切り離す。内臓を取り除き、腹腔内をきれいに水洗いする。特に血合い骨の部分は、臭みの原因となるため、丁寧に洗い流す。 | |

| 水洗いと水気除去 | 流水で洗い終えたら、清潔な布巾で水気をしっかりと拭き取る。 | 余分な水分が残っていると、味が薄まったり、保存状態が悪くなったりする原因となる。 |

| その他 | 魚の種類や大きさによっては、多少手順が異なる場合もある。 | 練習を重ねることで、誰でも綺麗に背開きができるようになる。コツは、魚の構造を理解すること、そして、適切な力加減で包丁を扱うこと。 |

背開きによる料理

魚を背開きにすることで、様々な料理の可能性が広がります。背開きとは、魚の背中側から包丁を入れ、内臓を取り除く下処理方法です。この下処理によって、味が染み込みやすくなるだけでなく、調理時間も短縮できます。また、食べやすくなる点も大きな利点です。

干物を作る際には、背開きにした魚に塩を振って天日干しにします。太陽の光と風によって魚の水分が抜けていく過程で、旨味が凝縮され、独特の風味が生まれます。アジやカマス、サンマなど、様々な魚で楽しむことができます。ふっくらと焼き上げた干物は、日本酒との相性も抜群です。

焼き魚にする場合、背開きにすることで火の通りが均一になり、中までふっくらと焼き上がります。炭火で焼けば、香ばしい香りが食欲をそそります。魚の種類に合わせて、塩焼き、照り焼き、味噌焼きなど、様々な味付けで楽しむことができます。旬の魚をシンプルに塩焼きで味わうのも良いですし、濃いめの味付けでご飯のおかずにするのもおすすめです。

煮魚を作る際にも、背開きが役立ちます。切り身と比べて味が染み込みやすいため、短時間で味がしっかりと染み渡ります。醤油や砂糖、みりん、酒などを合わせた煮汁でじっくりと煮込み、ふっくらと仕上げるのがコツです。生姜やネギなどの香味野菜を加えることで、風味も豊かになります。

揚げ物にする場合は、背開きにした魚に小麦粉や片栗粉などをまぶし、油で揚げます。背開きにすることで揚げ時間が短縮され、衣はサクサク、身はふっくらとした食感に仕上がります。天ぷら、フライ、唐揚げなど、様々な揚げ方で楽しむことができます。

このように、背開きという下処理をすることで、様々な調理方法で魚を美味しく味わうことができます。家庭料理から料亭の味まで、幅広い料理で活躍する調理法と言えるでしょう。

| 調理方法 | 背開きのメリット | その他 |

|---|---|---|

| 干物 | 味が凝縮し、独特の風味が生まれる | アジ、カマス、サンマなど、日本酒との相性抜群 |

| 焼き魚 | 火の通りが均一、中までふっくらと焼き上がる | 塩焼き、照り焼き、味噌焼きなど、炭火で焼くと香ばしい |

| 煮魚 | 味が染み込みやすい、短時間で味が染み渡る、ふっくらと仕上がる | 醤油、砂糖、みりん、酒、生姜、ネギなど |

| 揚げ物 | 揚げ時間が短縮、衣はサクサク、身はふっくら | 天ぷら、フライ、唐揚げなど |

背開きの利点

魚を調理する際に、背開きという技法を使うことで様々な利点が生まれます。 まず、下ごしらえの手間が大きく省けます。内臓や骨を取り除く作業が容易になるため、普段よりも時間をかけずに準備を終えることができます。魚を捌くのが苦手な方でも、背開きにすることで綺麗に内臓を取り除き、調理の時間を短縮できるでしょう。

次に、調味料がしっかりと魚全体に染み渡ります。切り込みを入れた背中の部分から、味が内側までじっくりと浸透していくため、より深い味わいを楽しむことができます。特に、煮魚を作る際は、味が染み込みやすくなることで、魚の旨味と調味料の風味が一体となり、奥行きのある味わいに仕上がります。

また、焼き魚を作る際にも、背開きは大きな効果を発揮します。 熱が均等に伝わるため、皮はパリッと香ばしく、身はふっくらと柔らかく焼き上がります。生焼けや焼き過ぎを防ぎ、理想的な焼き加減を簡単に実現できます。

さらに、盛り付けの際に形が崩れにくいという利点も挙げられます。魚本来の形を保ったまま美しく盛り付けることができ、食卓を華やかに彩ります。見た目にも美しい料理は、食欲をそそり、食事の時間をより一層楽しいものにしてくれるでしょう。

このように、下ごしらえの手間を省き、味を染み込みやすくし、焼き加減を均一にし、盛り付けを美しくするなど、背開きは多くの利点を兼ね備えた調理法と言えるでしょう。普段の料理から、特別な日のごちそうまで、様々な場面で活用できるため、ぜひ試してみてください。

| 利点 | 説明 |

|---|---|

| 下ごしらえの手間軽減 | 内臓や骨の処理が容易になり、時間を短縮。 |

| 味の浸透 | 切り込みから調味料が染み込み、深い味わいに。特に煮魚は旨味と風味が一体化。 |

| 焼き上がりの均一性 | 熱が均等に伝わり、皮はパリッと、身はふっくら。理想的な焼き加減を実現。 |

| 盛り付けの美しさ | 形が崩れにくく、美しい盛り付けが可能。食卓を華やかに演出。 |

まとめ

魚を調理する上で、背開きは基本となる大切な技法の一つです。一見難しそうに思えますが、正しい手順とちょっとしたコツさえ掴めば、誰でも手軽に行うことができます。そして、上手に背開きされた魚は、煮物、焼き物、揚げ物など、様々な料理に姿を変え、私たちの食卓を彩り豊かにしてくれます。

まず、背開きを行う際の最初のポイントは、包丁の選び方です。出刃包丁のような厚みがあり、刃が丈夫な包丁が適しています。切れ味が悪いと、魚を綺麗に開くことが難しく、身が崩れてしまう原因にもなりますので、日頃から包丁の手入れをしておくことも大切です。次に、魚の持ち方にも注意が必要です。滑りやすい魚をしっかりと固定することで、安全に作業を進めることができます。濡れた布巾などを用いて、魚の頭をしっかりと押さえ、尾の方向へ包丁を滑らせるように動かしていきます。

背骨に沿って包丁を入れる際は、力任せに切ろうとせず、刃の重みを利用する感覚で、少しずつ丁寧に切り進めていくのがコツです。特に、頭に近い部分や腹骨の周辺は骨が複雑に絡み合っているため、慎重に作業を行う必要があります。魚の骨の感触を指先で確かめながら、包丁を動かすことで、綺麗に切り開くことができます。

背開きが完了したら、内臓や血合いなどの不要な部分を取り除き、綺麗に水洗いします。この下処理を丁寧に行うことで、生臭さを抑え、より美味しく魚を味わうことができます。また、料理に合わせて中骨や腹骨を取り除いたり、皮を引いたりするなど、更なる下処理を行う場合もあります。

背開きをマスターすることで、魚料理の幅が大きく広がります。切り身の状態で購入するよりも、丸のままの魚を調理する方が経済的な場合もあります。新鮮な魚を手に入れた際には、ぜひ、背開きに挑戦し、様々な魚料理を楽しんでみてはいかがでしょうか。きっと、新しい発見と料理の喜びが待っているはずです。