料理の基本、短冊切りをマスターしよう

料理を知りたい

先生、「短冊切り」って、どういう切り方ですか?

料理研究家

細長い短冊のような形に切る方法だよ。例えば、野菜を長さ2~6cm、厚さ4mm~1cmの長方形に切ってから、端から1~2mm幅に細く切っていくんだ。

料理を知りたい

なるほど。でも、なんで「短冊」っていう名前なんですか?

料理研究家

和歌や俳句を書く細長い紙を「短冊」っていうよね?切った野菜の形がその短冊に似ているから、そう呼ばれるようになったんだよ。

短冊切りとは。

料理をする時の、材料の切り方の一つに『短冊切り』があります。これは、材料を細長い短冊のような形に切ることから、この名前がつきました。短冊とは、和歌や俳句を書く時に使う細長い厚紙、または、商品の名前や数を書き入れる細長い紙のことです。具体的には、まず材料を長方形に薄く切ります。長さはだいたい2センチメートルから6センチメートルくらい、厚さは4ミリメートルから1センチメートルくらいにします。それから、端から1ミリメートルから2ミリメートルくらいの幅で細長く切っていきます。

短冊切りの由来

細長い形状が特徴の「短冊切り」。その名前の由来は、和歌や俳句を書き記す細長い紙片である短冊にあります。短冊に形が似ていることから、この切り方が「短冊切り」と呼ばれるようになったのです。

短冊は、古くから季節の行事や贈り物、願い事などを書き記す際に用いられてきました。七夕の笹飾りや、神社の祈願木など、日本の文化に深く根付いています。その歴史は古く、平安時代には既に存在していたという記録も残っています。人々は、短冊に思いを込めて書き記し、大切な相手に贈ったり、神仏に祈りを捧げたりしてきました。このように、日本の文化に欠かせない短冊と、料理の切り方が結びついたのは、自然な流れだったのかもしれません。

短冊切りの技法自体は、包丁で材料を細長く切るという単純なものです。しかし、均一な太さ、長さで切ることが重要です。そうすることで、見た目も美しく、火の通りも均一になり、味がより美味しくなります。また、短冊切りは、野菜だけでなく、肉や魚介類にも応用できます。煮物、炒め物、和え物など、様々な料理に活用され、家庭料理から料亭まで幅広く使われています。

現代の食卓でも頻繁に登場する短冊切り。その歴史を紐解くと、日本の文化と料理の密接な関係が見えてきます。何気なく行っている調理にも、先人たちの知恵や文化が息づいていることを感じ、味わいをより深く楽しむことができるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 名称 | 短冊切り |

| 由来 | 和歌や俳句を書き記す細長い紙片である短冊に形が似ていることから。 |

| 形状 | 細長い形状 |

| ポイント | 均一な太さ、長さで切ること |

| メリット | 見た目も美しく、火の通りも均一になり、味がより美味しくなる。 |

| 使用食材 | 野菜、肉、魚介類 |

| 料理への応用 | 煮物、炒め物、和え物など |

| 歴史 | 日本の文化に深く根付いている短冊から。 |

短冊切りの基本

料理の基本となる切り方のひとつ、短冊切り。食材を同じ長さ、同じ幅の棒状に整えることで、火の通りを均一にし、味もしみ込みやすくする、大切な技法です。

まずは、使う食材をまな板の上に置き、必要な長さに切りそろえましょう。煮物に使うなら、箸でつかみやすい3~4センチメートルほど。炒め物なら、食べやすい2~3センチメートルほどが目安です。長さが決まったら、切り口を揃えて並べます。

次に、切った食材を厚さ4ミリメートルから1センチメートルほどに切ります。この厚さは、火の通りやすさや、食感、見た目の美しさに影響します。葉物野菜のように火の通りやすいものは薄く、根菜類のように火の通りにくいものは厚めに切るのが良いでしょう。また、煮物にする場合は、煮崩れを防ぐためにある程度の厚みを残すことも大切です。

最後に、切った食材を端から1~2ミリメートル幅に切っていきます。包丁を持つ手はしっかりと固定し、食材を押さえる手は指を折り曲げ、包丁の刃に当たらないように注意しながら、滑らかに包丁を動かします。一定のリズムで切ることで、厚みが均一になり、見た目も美しく仕上がります。

切れ味のよい包丁を使うことは、美しい短冊切りには欠かせません。切れ味の悪い包丁を使うと、食材がつぶれたり、切り口がギザギザになったりしてしまいます。また、安全面からも、切れ味のよい包丁を使うことは重要です。

最初はゆっくりと、練習を重ねることで、スピードと正確さが身についていきます。焦らず、丁寧に、ひとつひとつを意識して切ることが、上達への近道です。

| 手順 | ポイント | 詳細 |

|---|---|---|

| 1. 長さを切る | 箸でつかみやすい長さに | 煮物:3~4cm、炒め物:2~3cm |

| 2. 厚さを切る | 火の通りやすさ、食感、見た目を考慮 | 葉物野菜:薄く、根菜類:厚く、煮物:厚めに |

| 3. 幅を切る | 一定のリズムで切る | 1~2mm幅、包丁を持つ手を固定、食材を押さえる指は折り曲げる |

| その他 | 切れ味のよい包丁を使う | 食材のつぶれ防止、切り口のギザギザ防止、安全確保 |

短冊切りのコツ

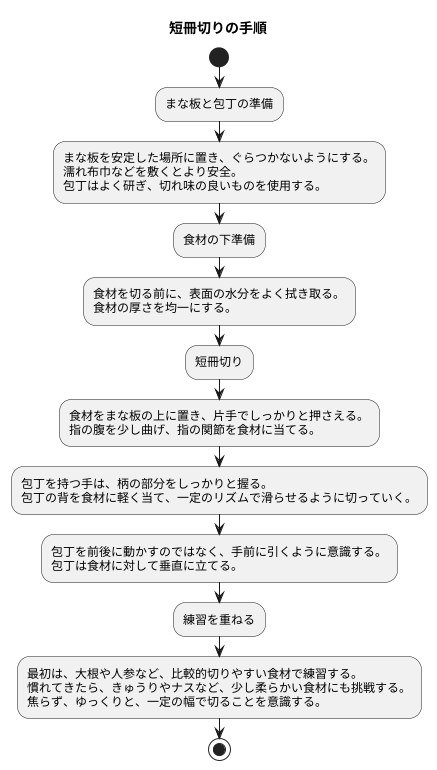

まな板と包丁の準備から始めましょう。まず、まな板は安定した場所に置き、ぐらつかないようにします。濡れ布巾などを敷いて固定すると、より安全に作業できます。包丁はよく研ぎ、切れ味の良いものを使用しましょう。

次に、食材の下準備です。食材を切る前に、表面の水分をよく拭き取ることが大切です。水分が残っていると、滑りやすく切りにくくなってしまいます。また、食材の厚さを均一にすることで、火の通りも均一になり、見た目も美しく仕上がります。

いよいよ短冊切りです。まず、食材をまな板の上に置き、片手でしっかりと押さえます。この時、指の腹を少し曲げ、指の関節を食材に当てるようにすると、安全に作業できます。包丁を持つ手は、刃先ではなく柄の部分をしっかりと握りましょう。包丁の背を食材に軽く当て、一定のリズムで滑らせるように切っていきます。包丁を前後に動かすのではなく、手前に引くように意識すると、切り口が綺麗に仕上がります。また、包丁を寝かせすぎると切り口が斜めになってしまうため、包丁は食材に対して垂直に立てるようにしましょう。

練習を重ねることが上達への近道です。最初は、大根や人参など、比較的切りやすい食材で練習すると良いでしょう。慣れてきたら、きゅうりやナスなど、少し柔らかい食材にも挑戦してみましょう。焦らず、ゆっくりと、一定の幅で切ることを意識することが大切です。美しい短冊切りは、料理の見栄えを格段に向上させます。コツを掴んで、様々な料理に活用してみてください。

短冊切りに向く食材

料理の基本となる切り方のひとつ、短冊切り。食材を細長く切ることで、見た目にも美しく、味もしみ込みやすくなるため、様々な料理に活用できます。この短冊切りに適した食材は、大きく分けて野菜、きのこ、こんにゃくなどの加工食品、そして肉や魚などがあります。

まず、野菜の中でも根菜類は短冊切りの代表格と言えるでしょう。大根や人参、ごぼうなどは、繊維に沿って切ることで食感が良くなり、煮物などにすると味がよく染み渡ります。また、きゅうりやなすなどの水分が多い野菜も短冊切りにすることで、味が均一にしみ込み、さっぱりとした口当たりに仕上がります。葉物野菜の小松菜やほうれん草なども、短冊切りにすることで食べやすくなり、炒め物やおひたしに最適です。

きのこ類も短冊切りに向いています。しいたけやしめじ、えのきだけは、短冊切りにすることで食感が際立ち、風味も豊かになります。鍋物や炒め物、和え物など、様々な料理でその美味しさを楽しめます。

こんにゃくやかまぼこなどの加工食品も、短冊切りにすることで食感が変化し、料理のバリエーションを広げます。こんにゃくは短冊切りにすることで味がしみ込みやすくなり、煮物にぴったりです。かまぼこは短冊切りにすることで彩りが良くなり、見た目にも美しい一品となります。

肉や魚を短冊切りにする場合は、火の通りやすさを考慮することが大切です。鶏むね肉や豚ロース肉、白身魚などは、短冊切りにすることで火が通りやすくなり、炒め物や焼き物に適しています。また、肉の繊維を断つように切ることで、柔らかく仕上げることもできます。

このように、短冊切りは様々な食材に活用できる便利な切り方です。食材の特性を理解し、適切な食材を選ぶことで、料理の美味しさを最大限に引き出すことができます。ぜひ色々な食材で試してみて、料理の幅を広げてみてください。

| 食材の分類 | 具体的な食材 | 短冊切りのメリット | おすすめの料理 |

|---|---|---|---|

| 野菜 | 大根、人参、ごぼうなどの根菜類 | 食感が良くなる、味が染み込みやすい | 煮物 |

| きゅうり、なすなどの水分が多い野菜 | 味が均一にしみ込む、さっぱりとした口当たり | ||

| 小松菜、ほうれん草などの葉物野菜 | 食べやすくなる | 炒め物、おひたし | |

| きのこ類 | しいたけ、しめじ、えのきだけ | 食感が際立つ、風味豊かになる | 鍋物、炒め物、和え物 |

| 加工食品 | こんにゃく、かまぼこ | 味が染み込みやすい(こんにゃく)、彩りが良くなる(かまぼこ) | 煮物(こんにゃく) |

| 肉/魚 | 鶏むね肉、豚ロース肉、白身魚 | 火が通りやすくなる、柔らかく仕上がる | 炒め物、焼き物 |

短冊切りの活用例

細長い棒状に切る「短冊切り」は、野菜の持ち味を最大限に引き出す万能な切り方です。様々な料理に活用でき、見た目も美しく、食感や味の染み込み具合も調節できるため、料理の幅がぐんと広がります。

代表的な料理として、きんぴらごぼうが挙げられます。ごぼうと人参を短冊切りにすることで、調味料がしっかりと染み込み、噛み応えのある食感が楽しめます。砂糖と醤油の甘辛い味付けが、ごぼうの風味と人参の甘味によく合います。

また、筑前煮のような煮物にも最適です。里芋、蓮根、人参などの根菜類を短冊切りにすることで、煮崩れを防ぎつつ、均一に火を通すことができます。鶏肉やこんにゃくなど、他の食材との味のバランスも良く、見た目も彩り豊かに仕上がります。

野菜炒めにも短冊切りは欠かせません。ピーマン、玉ねぎ、人参などを短冊切りにすることで、火の通りが早く、シャキシャキとした食感を残すことができます。短時間で調理できるため、忙しい日の夕食にもぴったりです。

家庭料理の定番、肉じゃがにも活用できます。じゃがいもや人参を短冊切りにすることで、味が染み込みやすく、食べ応えのある一品になります。牛肉や玉ねぎの旨味も加わり、ご飯が進むおかずです。

さらに、焼きそばにも短冊切りはおすすめです。キャベツや玉ねぎなどの野菜を短冊切りにすることで、麺とよく絡み、均一に火が通ります。ソースの味と野菜の甘味が絶妙にマッチし、食欲をそそります。

このように、短冊切りは和食だけでなく、中華風の炒め物や、洋風の煮込み料理など、様々な料理に活用できます。食材の大きさを揃えることで、火の通りが均一になり、見た目も美しく、味も染み込みやすくなるため、料理の腕前が上がったように感じられるでしょう。ぜひ、色々な料理で試してみてください。

| 料理 | 短冊切りのメリット |

|---|---|

| きんぴらごぼう | 調味料が染み込み、噛み応えのある食感 |

| 筑前煮 | 煮崩れを防ぎ、均一に火を通す |

| 野菜炒め | 火の通りが早く、シャキシャキとした食感を残す |

| 肉じゃが | 味が染み込みやすく、食べ応えのある一品 |

| 焼きそば | 麺とよく絡み、均一に火が通る |

まとめ

包丁さばきの基本となる短冊切りは、日本の食卓を彩る様々な料理で活躍する、大変便利な調理技法です。

野菜を同じ大きさに揃えることで、見た目の美しさはもちろん、加熱した際に火の通り方が均一になり、調味料がまんべんなく染み渡るため、味が調和し、より美味しく仕上がります。また、食材本来の食感を損なうことなく活かすことができるため、料理の味わいをより一層引き立てることができます。

短冊切りの基本は、まず野菜を洗い、必要な場合は皮を剥きます。次に、野菜をまな板の上に置き、安定するように軽く押さえながら、包丁で適度な厚さに切っていきます。この時、指を切らないように猫の手にするなど、注意深く作業することが大切です。野菜の種類や料理に合わせて、短冊の厚さや長さを調整することで、様々な料理に活用できます。例えば、きんぴらごぼうのように歯ごたえを楽しみたい料理には、やや厚めに切ることで、しっかりとした食感を残せます。一方、煮物など、柔らかく仕上げたい料理には、薄めに切ることで、味がよく染み込み、口当たりも優しくなります。

短冊切りは、野菜だけでなく、肉や魚介類にも応用できます。鶏肉や豚肉を短冊切りにすることで、炒め物や焼き物に最適な形になり、味が均一に染み込みやすくなります。また、イカや白身魚などの魚介類も短冊切りにすることで、火の通りが早くなり、柔らかく仕上がります。

基本的な切り方を習得し、それぞれの食材の特性を理解することで、短冊切りは、煮物、炒め物、焼き物、和え物、揚げ物など、実に様々な料理に応用できます。日々の食事作りに取り入れることで、料理の腕前が上がり、献立の幅も広がること間違いありません。ぜひ、短冊切りをマスターして、毎日の料理をより楽しく、より美味しく彩ってみてください。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| メリット |

|

| 対象食材 |

|

| 応用料理 |

|

| 厚さの調整 |

|