魚をおいしく:二枚おろしの技

料理を知りたい

先生、『二枚おろし』って、魚を二枚に切るってことですよね?三枚おろしとどう違うんですか?

料理研究家

そうだね、魚を二枚に開くのはあっているよ。三枚おろしは、背骨と腹骨をつけた身と、両側の身の三枚にするのに対し、二枚おろしは中骨がついた身とついていない身の二枚にするんだよ。つまり、三枚おろしの片身をさらに開いた状態とも言えるね。

料理を知りたい

じゃあ、三枚おろしをすれば、二枚おろしにもできるってことですか?

料理研究家

その通り!三枚おろしをした身の片方をさらに開けば二枚おろしになるよ。二枚おろしは、サバのように身が壊れやすい魚に適しているんだ。

二枚おろしとは。

頭を切り落とした魚を、骨のついた身と骨のない身の二枚に開くことを『二枚おろし』と言います。あるいは、二枚に開いた身そのものを指すこともあります。『三枚おろし』で片側だけをおろした状態とも言えます。おろす時は、魚を頭が左、お腹が手前になるように置いた時、上側の身(一般的に下側の身より美味しいとされています)に骨がつくようにおろすことが多いです。二枚におろした身をさらに切り分けて、煮魚や焼き魚などにして食べます。さばのように身が崩れやすい魚によく使われる技法です。

二枚おろしの概要

二枚おろしとは、魚を頭から尾まで、背骨に沿って包丁を入れ、二枚の身に切り分ける技法です。魚の体を左右対称の二枚に開くようにおろしていくため、この名前がついています。三枚おろしが中骨、つまり背骨を取り除いた切り身を作るのに対し、二枚おろしでは中骨を残したまま身をおろします。そのため、骨の周りのうまみが身に移りやすく、煮たり焼いたりすることで、より深い味わいを楽しむことができます。

この二枚おろしは、身が崩れやすい魚を扱う際に特に有効です。例えば、さばのように脂が乗っていて柔らかな魚は、三枚おろしにすると身が割れたり、崩れたりしやすいため、調理が難しくなります。しかし二枚おろしであれば、中骨が身の支えとなるため、形を保ったまま調理することができます。また、あじやいわしなど、比較的小型の魚にも適しています。これらの魚は骨が柔らかく、加熱調理すると骨まで食べられるため、二枚おろしで調理すれば、骨を取り除く手間を省くことができます。

家庭料理で魚を丸ごと一匹購入する場合、新鮮なうちに下ごしらえをすることが大切です。魚は鮮度が落ちるのが早いため、買ってきたその日のうちに二枚おろしにしておくことで、うまみを逃さず、おいしく食べられます。また、スーパーなどで切り身を買うよりも、丸のままの魚の方が値段が安いことも多いので、二枚おろしを習得すれば、家計の節約にもつながります。少し練習が必要な技術ではありますが、一度覚えてしまえば、様々な魚料理に応用できるので、ぜひ挑戦してみてください。皮を引いたり、腹骨を取り除いたりといった追加の下処理を組み合わせれば、さらに料理の幅が広がります。

| 二枚おろしの特徴 | メリット | 適した魚 | その他 |

|---|---|---|---|

| 魚を頭から尾まで背骨に沿って切り、二枚の身に切り分ける。中骨は残す。 | 骨周りのうまみが身に移りやすい。身が崩れにくい。骨まで食べられる。 | 脂が乗っていて柔らかい魚(例:さば)、比較的小型の魚(例:あじ、いわし) | 新鮮なうちに下ごしらえが重要。家計の節約にもつながる。 |

使う道具

魚を二枚におろす作業は、新鮮な魚介を美味しくいただくための大切な技術です。この作業を成功させるためには、適切な道具を選ぶことが重要です。必要な道具は主に三つあります。

まず一つ目は、出刃包丁です。出刃包丁は、魚の骨を切るために作られた、刃が厚く丈夫な包丁です。魚の骨を断ち切るには、切れ味が良いことが重要です。切れ味が悪いと、骨を砕いてしまい、身が崩れる原因になります。また、包丁の重みを利用して切るため、ある程度の重さがある方が使いやすいでしょう。ですので、使用する前にしっかりと研いでおくことが大切です。

二つ目は、まな板です。まな板は、大きめで安定感のあるものを選びましょう。小さすぎると、魚がはみ出てしまい作業がしにくくなります。また、作業中にまな板が動いてしまうと危険ですので、滑りにくい素材や、下に濡れ布巾などを敷いて固定すると良いでしょう。木のまな板は、適度な弾力があり、包丁の刃を傷めにくいという利点があります。

三つ目は、キッチンペーパーです。魚をさばく際に、魚のぬめりをしっかりと拭き取ることで、作業がしやすくなります。また、ぬめりを取ることで、仕上がりが美しくなり、雑菌の繁殖も防ぐことができます。キッチンペーパーは、魚の表面の水分を拭き取るのにも役立ちます。

これらの道具を揃え、きちんと準備しておくことで、二枚おろし作業がスムーズに進み、見た目も美しい仕上がりになります。美味しい魚料理を楽しむために、道具選びにもこだわってみましょう。

| 道具 | 特徴 | 利点 | 準備 |

|---|---|---|---|

| 出刃包丁 | 刃が厚く丈夫 ある程度の重さ |

魚の骨を断ち切るのに適している 包丁の重みを利用して切ることができる |

使用する前にしっかりと研ぐ |

| まな板 | 大きめで安定感のあるもの 滑りにくい素材 木のまな板は適度な弾力あり |

魚がはみ出ず作業しやすい 作業中の危険防止 包丁の刃を傷めにくい |

下に濡れ布巾などを敷いて固定 |

| キッチンペーパー | 吸水性が高い | 魚のぬめりを拭き取り作業しやすい 仕上がりが美しくなる 雑菌の繁殖を防ぐ 魚の表面の水分を拭き取る |

複数枚用意しておく |

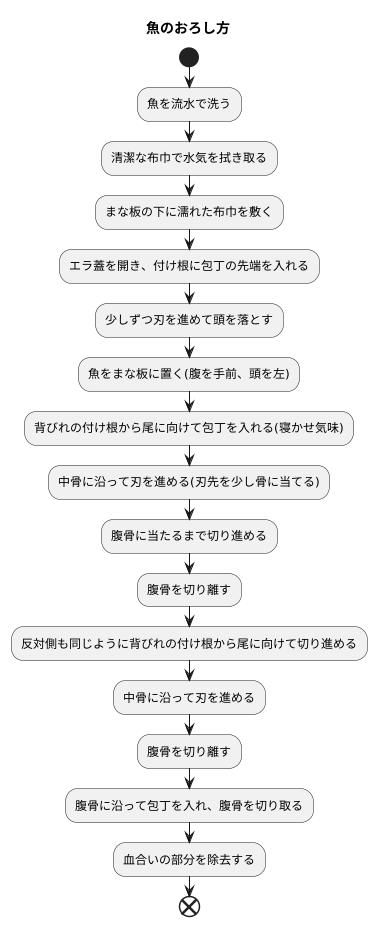

おろす手順

まずは、魚をしっかりと流水で洗いましょう。その後、清潔な布巾で水気を丁寧に拭き取ります。滑り止めとして、まな板の下に濡れた布巾を敷くと作業がより安全になります。

魚の頭を落とすには、まずエラ蓋を開き、付け根に包丁の先端を入れます。そして、一気に頭を切り落とすのではなく、少しずつ刃を進めていくのがコツです。頭と胴体の境目あたりに骨がありますので、そこを意識しながら包丁を動かすとスムーズに切れます。

次に、魚をまな板に置きます。腹を手前、頭を左に置き、背びれの付け根から尾に向けて包丁を入れます。この時、包丁は寝かせ気味にして、中骨に沿って刃を進めていくことが大切です。刃先を少し骨に当てるように意識すると、身崩れを防ぎ、綺麗に切り進めることができます。中骨に沿って刃を進めていくと、途中で腹骨に当たります。そこを丁寧に切り離していきます。

反対側も同じように、背びれの付け根から尾に向けて包丁を入れ、中骨に沿って刃を進め、腹骨を切り離します。これで二枚の身に切り分けることができました。この時、包丁の角度と力の入れ具合を一定に保つことで、身の厚さを均一にすることができます。特に、尾に近づくにつれて身が薄くなるため、注意が必要です。

最後に、腹骨に沿って包丁を入れ、腹骨を綺麗に切り取ります。残った血合いの部分も丁寧に除去します。血合いは臭みの原因となるため、取り除くことでより美味しく魚を味わうことができます。

最初は上手くいかないかもしれませんが、練習を重ねることで、より美しく、手早くおろせるようになります。魚の大きさや種類によって、おろし方も多少異なりますので、色々な魚に挑戦してみるのも良いでしょう。

コツと注意点

二枚おろしは、お魚の調理の基本となる大切な技です。この技をうまく行うには、いくつか気を付ける点と、覚えておくと良いコツがあります。

まず何よりも大切なのは包丁の切れ味です。よく切れる包丁を使うことで、お魚に余計な負担をかけずに、美しくおろすことができます。切れ味が悪いと、身が崩れてしまったり、骨が砕けて身の中に残ってしまったり、見た目も悪い仕上がりになってしまいます。ですから、二枚おろしに挑戦する前には、しっかりと包丁を研いでおくことが肝心です。

次に中骨に沿って包丁の刃を進めることが重要です。お魚には一本の太い骨が通っていますが、これが中骨です。この中骨に刃を添わせるようにして、包丁を滑らかに動かすことで、身と骨をきれいに切り離すことができます。もし中骨から刃が離れてしまうと、身が薄くなってしまったり、骨が身に残ってしまったりするので、注意深く行う必要があります。

お魚をうまくおろすには、お魚の構造を理解することも大切です。お魚の種類によって、骨の硬さや身の厚さ、脂の乗り具合などが違います。それぞれの魚の特徴を理解することで、より適切な力加減や包丁の角度で、おろすことができるようになります。

さらに、丁寧な作業も欠かせません。焦らずゆっくりと、集中して取り組むことで、失敗のリスクを減らすことができます。最初はうまくいかないかもしれませんが、練習を重ねることで、必ず上手に二枚おろしができるようになります。経験を積むことで、自分の感覚を掴み、よりスムーズに、美しくおろせるようになるでしょう。

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| 包丁の切れ味 | よく切れる包丁を使うことで、余計な負担をかけずに美しくおろせる。切れ味が悪いと身が崩れたり、骨が砕けて残ったりする。 |

| 中骨に沿って包丁を進める | 中骨に刃を添わせるように包丁を滑らかに動かすことで、身と骨をきれいに切り離せる。 |

| 魚の構造を理解する | 魚の種類によって骨の硬さや身の厚さ、脂の乗り具合などが異なるため、それぞれの特徴を理解することで適切な力加減や包丁の角度で処理できる。 |

| 丁寧な作業 | 焦らずゆっくりと、集中して取り組むことで失敗のリスクを減らせる。練習を重ねることで上達する。 |

美味しく食べる

魚を丸ごと買ってきて、自分で二枚におろすのは少し難しいように感じるかもしれません。しかし、コツさえつかめば意外と簡単にできます。魚屋さんで買った魚を二枚におろすことができたら、料理の幅もぐんと広がります。おろした魚は、煮たり焼いたりするのはもちろんのこと、様々な料理に使うことができます。

煮魚にするときは、中骨から良いだしが出るので、旨みがたっぷりの汁に仕上がります。醤油、砂糖、みりん、酒、生姜などの調味料でじっくり煮込めば、ご飯が進む一品です。魚のあらを使うことで、さらに深い味わいを楽しむことができます。

焼き魚にするときは、皮をパリッと焼き上げ、身のふっくらとした食感を楽しむのが良いでしょう。グリルで焼くのはもちろん、フライパンで焼いても美味しく仕上がります。塩焼きにするのはもちろんのこと、味噌や醤油、酒などを合わせた調味液に漬け込んでから焼いても、また違った美味しさを楽しめます。

揚げ物にするのもおすすめです。衣をつけて揚げれば、外はサカッ、中はホクホクとした食感が楽しめます。お酒のおつまみにもぴったりです。また、野菜と一緒に揚げて、甘酢あんをかければ、ご飯によく合うおかずになります。

蒸すのも良いでしょう。酒蒸しにすれば、魚のうまみが凝縮され、素材本来の味を堪能できます。野菜と一緒に蒸せば、彩りも豊かになり、見た目にも美しい一皿になります。

このように、二枚におろした魚は、様々な調理法で楽しむことができます。新鮮な魚を手に入れたら、ぜひ二枚おろしに挑戦し、色々な料理を作ってみてください。きっと新しい発見があるはずです。

| 調理法 | 説明 | ポイント |

|---|---|---|

| 煮魚 | 中骨から良いだしが出て旨みがたっぷりの汁に仕上がる。醤油、砂糖、みりん、酒、生姜などで煮込む。魚のあらを使うとより深い味わいになる。 | ご飯が進む一品 |

| 焼き魚 | 皮をパリッと焼き上げ、身のふっくらとした食感を楽しむ。グリルまたはフライパンで焼く。塩焼きの他、味噌や醤油、酒などで漬け込んで焼いても良い。 | 食感を楽しむ |

| 揚げ物 | 衣をつけて揚げると外はサクサッ、中はホクホク。野菜と一緒に揚げて甘酢あんをかけるとご飯に合う。 | お酒のつまみにも、ご飯にも合う |

| 蒸し物 | 酒蒸しにすると魚のうまみが凝縮。野菜と一緒に蒸すと彩りも豊かになる。 | 素材本来の味を楽しむ |

まとめ

魚を丸ごと買ってきて、自分で捌いて食べる。一見すると敷居が高そうに思えますが、二枚おろしは基本を覚えれば誰でも出来る技術です。今回は、二枚おろしの利点と、その魅力について改めて考えてみましょう。

まず、自分で魚を捌く一番のメリットは、鮮度の高い魚を味わえることです。スーパーなどで切り身として売られている魚は、既に捌かれてから時間が経っていることが多いです。一方、丸のままの魚を購入すれば、捌きたての新鮮な状態で食べることができます。新鮮な魚は、身がプリプリとしていて、旨味も格段に違います。捌きたての魚の美味しさを知ってしまうと、もう切り身には戻れないかもしれません。

次に、経済的なメリットも忘れてはいけません。一般的に、切り身で購入するよりも、丸のままの魚を購入する方が値段が安いです。同じ値段でより多くの魚を食べることができる、もしくは、いつもより少し良い魚に手が届くようになるでしょう。また、アラも無駄なく活用できます。アラからは美味しい出汁を取ることができ、味噌汁や煮物など、様々な料理に活用できます。無駄なく魚を消費することは、家計にも優しく、環境にも配慮した行動と言えるでしょう。

そして、魚を捌く技術を身につけることは、料理の腕前を上げるだけでなく、食への理解を深めることにも繋がります。魚の構造や、どの部分がどのように美味しいのかを理解することで、より美味しく魚を食べることができるようになります。また、自分が食べるものがどこから来て、どのようにして食卓に届くのかを知ることは、食への感謝の気持ちを育むことにも繋がります。

一見難しそうに見える二枚おろしですが、手順を一つずつ丁寧に追っていけば、必ずマスターできます。最初は戸惑うこともあるかもしれませんが、練習を重ねることで、スムーズに捌けるようになります。魚を捌く楽しさを知り、新しい料理の世界を広げてみませんか。

| メリット | 説明 |

|---|---|

| 鮮度の高い魚を味わえる | 捌きたての新鮮な状態で食べることができるため、身がプリプリとしていて旨味が格段に違う。 |

| 経済的 | 切り身で購入するより丸のままの魚を購入する方が値段が安い。アラも無駄なく活用できる。 |

| 食への理解が深まる | 魚の構造や、どの部分がどのように美味しいのかを理解することで、より美味しく魚を食べることができるようになる。食への感謝の気持ちを育むことにも繋がる。 |

| 料理の腕前が上がる | 二枚おろしの技術を習得することで、料理の腕前が向上する。 |