色紙切り:彩り豊かな料理への第一歩

料理を知りたい

先生、「色紙切り」ってどんな切り方ですか?

料理研究家

色紙切りとは、材料を正方形に薄く切ることだよ。ちょうど色紙みたいになるから、そう呼ばれているんだ。大きさは大体1辺が1~3cm、厚さは1mmくらいだね。

料理を知りたい

なるほど!どうやって切るんですか?

料理研究家

まず、材料を拍子木のように四角い棒状に切るんだ。それから、小口から薄く包丁を入れていくと、色紙のような形になるよ。大根やにんじんなどによく使う切り方だね。

色紙切りとは。

料理の材料を、色紙のような正方形に薄く切る方法を『色紙切り』と言います。だいたい一辺の長さが1センチから3センチ、厚さが1ミリくらいに切ります。まず、材料を拍子木のように、切り口が四角い棒状に切ります。この時、切る棒の太さが、作りたい正方形の一辺の長さになるようにします。次に、棒状に切った材料を薄く切っていきます。こうして切ると、切った断面が色紙のような正方形になるので、『色紙切り』と呼ばれています。大根や人参、うどなどでよく使われ、和え物や汁物の具などに使われます。

色紙切りの基礎

色紙切りとは、食材を色紙に見立てて、正方形に薄く切っていく技法のことです。料理に彩りを添え、見た目にも美しく仕上げるための大切な切り方です。この技法を学ぶことで、いつもの料理がより一層華やかになり、食卓を明るく彩ってくれます。

色紙切りは、主に大根、人参、うどなどの野菜に用いられます。これらの野菜は、色鮮やかで、彩りを添えるのに最適です。また、薄く切ることで火の通りが均一になり、味の染み込みも良くなります。煮物や汁物、和え物など、様々な料理に活用でき、料理全体の完成度を高めてくれます。

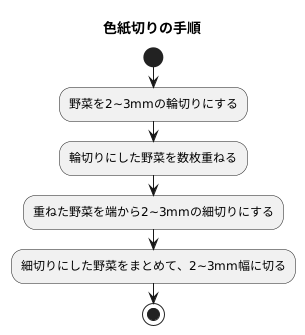

色紙切りの具体的な方法ですが、まずは野菜を厚さ2~3ミリ程度の輪切りにします。次に、輪切りにした野菜を数枚重ねて、端から2~3ミリ程度の細切りにします。最後に、細切りにした野菜をまとめて、2~3ミリ程度の幅に切れば、色紙のような正方形に仕上がります。包丁の扱いに慣れていない方は、指を切らないよう、注意深く作業を進めてください。猫の手のように指を丸めて、包丁の刃に当たらないように野菜を押さえるのがコツです。

色紙切りは、料理の見た目を美しくするだけでなく、食感も良くしてくれます。薄く切ることによって、野菜のシャキシャキとした食感が際立ち、より美味しく食べられます。また、火の通りが早いため、調理時間を短縮できるという利点もあります。

一見難しそうに見える色紙切りですが、練習を重ねることで、誰でも簡単にマスターできます。この技法を身につけることで、料理の腕前がぐんと上がり、家族や友人にも喜ばれること間違いなしです。ぜひ、色紙切りに挑戦して、料理の楽しさを広げてみてください。

切り方の手順

色紙切りは、食材を美しく、そして食べやすくするための技法です。料理の見た目や食感に大きく影響するため、丁寧に進めることが大切です。まず、下準備として食材を洗い、皮をむきます。次に、拍子木切りを行います。拍子木切りとは、食材を四角い棒状に切ることです。この拍子木切りの太さが、出来上がる色紙の大きさを決めるため、どの程度の大きさにしたいかをイメージしながら切り進めます。一般的には、一辺が1から3センチメートル、厚さが1ミリメートル程度の正方形を目指すと、美しく仕上がります。

拍子木切りができたら、いよいよ色紙切りです。まな板の上に、切った拍子木を繊維を断ち切る向きに置きます。こうすることで、食べた時に口当たりが良くなり、煮物などを作った際に味が染み込みやすくなります。包丁を寝かせ、小口から薄く切っていきます。この時、包丁の角度を一定に保つことが、均一で美しい色紙を作るコツです。一枚一枚、薄く切っていく作業は、まるで芸術作品を創作しているような、繊細な作業です。

包丁の刃を滑らせるように動かし、力を入れすぎないように注意します。食材によっては、切りにくいものもあるため、無理に力を入れると形が崩れてしまうことがあります。焦らず、丁寧に作業を進めましょう。一枚の色紙がまな板から剥がれ落ち、重なってゆく様子は、料理人の心を満たす、ささやかな喜びです。また、色紙に切った食材は、表面積が大きくなるため、火の通りが早く、味が染み込みやすくなります。煮物、炒め物、和え物など、様々な料理に活用できるため、ぜひ、この色紙切りを習得し、料理の腕を上げてみてください。

| 工程 | 説明 | ポイント |

|---|---|---|

| 下準備 | 食材を洗い、皮をむく | |

| 拍子木切り | 食材を四角い棒状に切る |

|

| 色紙切り |

|

|

大きさの目安

色紙切りは、食材を正方形に切る技法ですが、その大きさは料理や食材によって変えるのが良いでしょう。一口大、あるいは箸でつまんでちょうど良い大きさにするのが基本です。大きさを変えることで、味わいや見た目が大きく変わります。

例えば、和え物を作る場合を考えてみましょう。ほうれん草のおひたしや、きのこの和え物など、口当たりが良いものが好まれます。このような料理には、1センチメートル角程度の小さめの色紙切りがおすすめです。小さく切ることで味がなじみやすく、箸でもつまみやすくなります。

一方、汁物や煮物に使う場合はどうでしょうか。けんちん汁やおでんのように、具材の存在感を味わいたい料理には、2~3センチメートル角程度の大きめの色紙切りが合います。食べ応えがあり、見た目にも華やかになります。

また、食材の硬さも考慮する必要があります。根菜類のように硬い食材は、火を通すのに時間がかかります。小さめに切ることで、火の通りを良くし、均一に柔らかく仕上げることができます。反対に、豆腐や白身魚のように柔らかい食材は、煮崩れしやすいのが難点です。大きめに切ることで、煮崩れを防ぎ、食感を残すことができます。

このように、色紙切りの大きさを料理や食材に合わせて調整することで、見た目も美しく、より美味しく仕上がります。同じ食材でも、切る大きさによって味わいや食感が変わることを意識し、料理の幅を広げてみましょう。

| 料理の種類 | 適切な色紙切りの大きさ | 理由 |

|---|---|---|

| 和え物(ほうれん草のおひたし、きのこの和え物など) | 1cm角程度 | 味がなじみやすく、箸でつまみやすい |

| 汁物、煮物(けんちん汁、おでん) | 2~3cm角程度 | 食べ応えがあり、見た目にも華やか |

| 硬い食材(根菜類など) | 小さめ | 火の通りが良くなり、均一に柔らかく仕上がる |

| 柔らかい食材(豆腐、白身魚など) | 大きめ | 煮崩れを防ぎ、食感を残す |

活用事例

色紙切りは、大根や人参、ウドといった根菜類以外にも、様々な食材に活用できる便利な切り方です。その活用事例をいくつかご紹介しましょう。

まず、かぶ。色紙切りにすることで、煮物にした際に味がよく染み込み、柔らかな食感になります。また、れんこんは色紙切りにすることで、シャキシャキとした食感が際立ち、炒め物や揚げ物に最適です。食物繊維も豊富なので、健康にも良いでしょう。ごぼうも色紙切りにすれば、独特の風味と歯ごたえが楽しめます。きんぴらごぼうや炊き込みご飯にすると、彩りも豊かになります。

これらの野菜を組み合わせて色紙切りにすれば、見た目にも鮮やかで、食欲をそそる一品を作ることができます。例えば、人参の赤、大根の白、ごぼうの茶色を組み合わせれば、お祝いの席にもぴったりの華やかな料理になります。また、かぶの白とれんこんの薄い茶色は、落ち着いた雰囲気の料理に仕上がります。

色紙切りは野菜だけでなく、肉や魚介類にも応用できます。例えば、鶏肉や豚肉は、色紙切りにすることで火の通りが均一になり、柔らかく仕上がります。一口大なので、お弁当にもおすすめです。また、イカやエビなどの魚介類も、色紙切りにすると食べやすくなり、味がよく染み込みます。炒め物や煮物、揚げ物など、様々な料理に活用できます。

このように、色紙切りは野菜、肉、魚介類と幅広い食材に活用できる、まさに万能な切り方と言えるでしょう。食材の持ち味を生かしつつ、見た目にも美しく、食感も楽しく、食べやすさも向上させる、そんな色紙切りをぜひ、日々の料理に取り入れてみてください。

| 食材の種類 | 食材 | 色紙切りのメリット | 料理例 |

|---|---|---|---|

| 根菜類 | かぶ | 味が染み込みやすい、柔らかい食感 | 煮物 |

| れんこん | シャキシャキした食感 | 炒め物、揚げ物 | |

| ごぼう | 独特の風味と歯ごたえ、彩り豊か | きんぴらごぼう、炊き込みご飯 | |

| 肉類 | 鶏肉 | 火の通りが均一、柔らかい食感、一口大 | お弁当のおかず |

| 豚肉 | 火の通りが均一、柔らかい食感、一口大 | お弁当のおかず | |

| 魚介類 | イカ | 食べやすい、味が染み込みやすい | 炒め物、煮物、揚げ物 |

| エビ | 食べやすい、味が染み込みやすい | 炒め物、煮物、揚げ物 |

まとめ

料理に彩りを添え、食卓を華やかに演出する色紙切り。一見、熟練の技が必要そうに思えますが、基本的な手順を理解し、少し練習すれば、誰でも簡単に習得できる技法です。包丁の使い方一つで、いつもの料理がより魅力的に、そして食感も豊かに変化します。

まず、色紙切りを行う上で大切なのは、食材の選び方です。大根や人参、きゅうりなど、ある程度の硬さがあり、形が崩れにくい野菜が適しています。新鮮な野菜を選ぶことも、美しい仕上がりを得るための重要なポイントです。次に、食材の下準備です。野菜の皮をむき、厚さ3ミリ程度の薄切りにします。この時、厚さが均一になるように注意することで、仕上がりの美しさが格段に向上します。薄切りにした野菜は、重ねてまとめて切ることで、作業効率も上がります。

いよいよ色紙切りです。重ねた野菜を、3ミリ程度の細切りにしていきます。包丁を持つ手はしっかりと固定し、食材を動かす手は、指先で軽く押さえるようにすると、安定して切ることができます。この時、焦らず、ゆっくりと包丁を動かすことが、綺麗に仕上げるコツです。すべての野菜を同じ大きさに切ることで、見た目の統一感が生まれ、より美しい仕上がりになります。

色紙切りは、和え物、煮物、炒め物など、様々な料理に活用できます。彩りを添えたい時や、食感を豊かにしたい時に、ぜひ試してみてください。また、お弁当にも最適です。色鮮やかな野菜が、お弁当箱に彩りを添えてくれます。家族や友人への手作り料理に、色紙切りを施せば、きっと喜ばれることでしょう。

色紙切りをマスターすれば、料理の腕前がぐっと上がり、食卓がより一層華やかになります。日々の料理に取り入れて、見た目にも美しい、彩り豊かな料理を楽しみましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 概要 | 料理に彩りを添え、食卓を華やかにする技法。誰でも簡単に習得できる。 |

| 食材の選び方 | 大根、人参、きゅうりなど、硬さがあり形が崩れにくい野菜。新鮮な野菜を選ぶ。 |

| 食材の下準備 | 野菜の皮をむき、厚さ3mm程度の薄切りにする。厚さを均一にすることが重要。 |

| 色紙切りの手順 | 重ねた野菜を3mm程度の細切りにする。包丁を持つ手を固定し、食材を動かす手は指先で軽く押さえる。焦らずゆっくりと包丁を動かす。 |

| 活用例 | 和え物、煮物、炒め物、お弁当など。彩りを添えたい時や食感を豊かにしたい時に最適。 |

| 効果 | 料理の腕前が上がり、食卓が華やかになる。 |