食材の切り方:四つ割り

料理を知りたい

先生、「四つ割り」って、どういう意味ですか?

料理研究家

いい質問だね。「四つ割り」とは、かぶのような丸いものや、ネギのような筒状のものを縦に4等分にする切り方のことだよ。たとえば、かぶを上から見て十字に切るのを想像してみて。

料理を知りたい

なるほど!十字に切るんですね。他に似たような言葉はありますか?

料理研究家

もちろん。「半割り」は2等分、「六つ割り」は6等分、「八つ割り」は8等分にすることだよ。どれも縦に切ることだね。料理によって使い分けるんだよ。

四つ割りとは。

料理をする時の言葉で、「四つ割り」というものがあります。これは、かぶのように丸いものや、ネギのように筒状のものを縦に4等分にすることを指します。「割り」や「割る」という言葉には「切る」という意味が含まれているので、「四つ割りに切る」とは言わず、「四つ割りにする」と言います。同じように、二つに切るときは「半割り」、六つに切るときは「六つ割り」、八つに切るときは「八つ割り」と言います。

四つ割りの基本

料理の基本となる切り方の一つに、四つ割りがあります。名前の通り、食材を同じくらいの大きさに四等分する切り方です。かぶや玉ねぎといった丸い野菜を切るときには、まず半分に切り、切り口を下にして安定させ、さらに半分に切ります。これで四つ割りになります。長ねぎのような細長い野菜の場合は、縦方向に半分に切ってから、さらにそれぞれを縦半分に切れば四つ割りになります。

四つ割りは、見た目にも美しく、料理をより美味しく仕上げるための大切な下ごしらえです。すべての材料を同じ大きさに揃えることで、火の通り方が均一になり、味がムラなく染み渡ります。煮物を作る際などは、味が中心までしっかりと染み込むように、四つ割りにすることが多いです。炒め物に使う場合も、火が素早く通り、均一に火が通ることで、食感と風味を最大限に引き出すことができます。

また、四つ割りにすることで食材の表面積が広がるため、調味料や出汁の味がより染み込みやすくなります。煮込み料理では、じっくりと時間をかけて味を染み込ませたいときに最適です。短時間で仕上げる炒め物でも、表面積が大きい分、味が絡みやすくなり、少ない調味料でもしっかりと味がつきます。

四つ割りの他に、半分に切る二等分、六等分にする六つ割り、八等分にする八つ割りなど、食材や料理に合わせて様々な切り方を使い分けることで、料理の味わいや見た目をさらに豊かにすることができます。例えば、大きなじゃがいもをシチューに使う際は、四つ割りや六つ割りにすると良いでしょう。反対に、味噌汁に使う小さなじゃがいもは、二等分やそのまま使うこともあります。このように、食材の大きさや料理の種類によって最適な切り方を選ぶことが、美味しい料理を作る秘訣です。

| 切り方 | 対象食材 | 手順 | メリット | 料理例 |

|---|---|---|---|---|

| 四つ割り | 丸い野菜 (かぶ、玉ねぎなど) 細長い野菜 (長ねぎなど) |

丸い野菜: 半分に切り、切り口を下にして安定させ、さらに半分に切る 細長い野菜: 縦方向に半分に切ってから、さらにそれぞれを縦半分に切る |

火の通りが均一 味がムラなく染み渡る 表面積が広がり、味が染み込みやすい |

煮物 炒め物 シチュー |

| 二等分 | じゃがいもなど | 半分に切る | – | 味噌汁 |

| 六つ割り | じゃがいもなど | 六等分にする | – | シチュー |

| 八つ割り | – | 八等分にする | – | – |

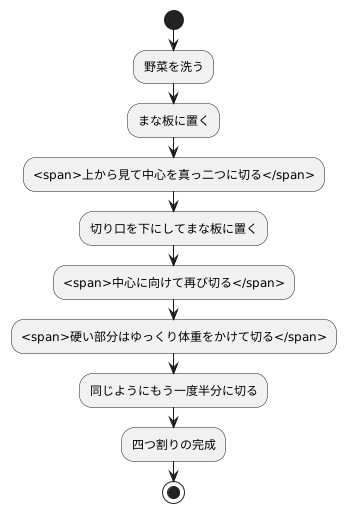

丸い野菜の四つ割り

丸い形をした野菜、例えばかぶや玉ねぎなどを同じ大きさに四つに切り分ける方法をご紹介します。まず、野菜をよく洗って泥や汚れを落とします。最初の切り込みが重要です。まな板の上に野菜を置き、上から見て中心を包丁で真っ二つに切り分けます。この時、野菜が丸くて転がりやすいので、指を切らないように注意深く、野菜をしっかり押さえることが大切です。切り口を下にしてまな板に置くと安定します。

次に、切った断面を下にして野菜を置き、再び中心を目指して包丁を入れます。ここでも、包丁の刃先をまな板にしっかりとつけたまま、滑らかに包丁を動かして切ることがポイントです。かぶのように芯が硬い野菜の場合は、無理に力を加えると包丁が滑ったり、刃が欠けたりする可能性があります。ですので、硬い部分に当たった時は、ゆっくりと体重をかけて刃を動かしていくと良いでしょう。

同じようにして、もう一度野菜を半分に切れば四つ割りが完成です。この方法で切れば、四つに切った野菜の大きさが均一になるので、煮物などにすると火の通り方が均等になり、見た目も美しく仕上がります。また、野菜の切り口が揃っていると、断面積が大きくなり、味が染み込みやすくなるメリットもあります。切り口がバラバラだと、火の通りにもムラが出て、見た目も悪くなってしまうので、丁寧に切ることが大切です。この切り方は、サラダや煮物、炒め物など、様々な料理の下ごしらえに役立ちます。

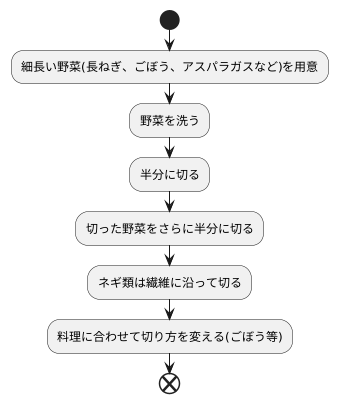

細長い野菜の四つ割り

細長い野菜を均等な四つ割りにする方法についてご説明します。まず、長ねぎやごぼう、アスパラガスなど、細長い野菜を用意します。野菜をよく洗い、土や汚れを落とします。

最初の工程は半分に切ることです。包丁を野菜の根元の中心に当て、まっすぐに切り込みを入れます。力を入れすぎると野菜が崩れてしまうため、優しく丁寧に切りましょう。

次に、切った野菜をそれぞれさらに半分に切ります。このときも、包丁を野菜の中心に当て、まっすぐに切り込みを入れることが大切です。これで四つ割りが完成します。

ネギ類を切るときは、繊維に沿って切ると、食べた時の食感が良くなります。繊維に逆らって切ると、硬くて食べにくくなってしまうので注意が必要です。

この四つ割りという切り方は、様々な料理に役立ちます。例えば、炒め物に使う場合は、四つ割りにすることで火の通りが早くなり、均一に火を通すことができます。また、煮物に使う場合は、味が染み込みやすくなるため、より美味しく仕上がります。

野菜の太さに合わせて切り方を調整することも重要です。例えば、太いごぼうの場合は、四つ割りにした後、さらに半分に切るなど、料理に合わせて切り方を変えることで、最適な下ごしらえができます。

このように、食材の特徴を理解し、適切な切り方を用いることが、美味しい料理を作る上で非常に大切です。少しの手間をかけるだけで、料理の味が格段に向上しますので、ぜひお試しください。

四つ割りの活用例

四つ割りは、野菜の持ち味を生かしつつ、様々な料理に活用できる便利な切り方です。大きめに切ることで、野菜本来の食感を残すことができ、また煮崩れしにくいため、煮込み料理に最適です。例えば、玉ねぎやじゃがいもを四つ割りにすると、カレーやシチューなどの煮込み料理で、とろけるような食感と、しっかりと残った野菜の甘みを楽しむことができます。

また、かぶや大根のような根菜類も、四つ割りにすることで、様々な料理に活用できます。じっくりと煮込んだ煮物にすれば、中心まで味が染み込み、柔らかく滋味深い味わいに仕上がります。また、炒め物にすれば、短時間で火が通り、シャキシャキとした食感が楽しめます。サラダにすれば、彩りを添えるとともに、みずみずしい食感と風味を味わえます。

彩りを考えて野菜を使うなら、パプリカやピーマンを四つ割りにするのがおすすめです。大きめに切ったパプリカやピーマンは、鮮やかな色合いが料理全体を華やかにします。肉や魚と一緒に炒めたり、スープに添えたりするだけで、見た目にも楽しい一皿になります。

さらに、長ねぎを四つ割りにすると、焼き鳥や鍋料理に最適です。炭火で焼けば、香ばしい香りが食欲をそそり、鶏肉の旨みと相性抜群です。鍋料理に加えれば、長ねぎの甘みと香りがスープに溶け出し、風味豊かな一品に仕上がります。このように、四つ割りは野菜の種類や料理に合わせて、様々な場面で活用できる便利な切り方です。ぜひ、色々な野菜で試してみてください。

| 野菜 | 料理例 | メリット |

|---|---|---|

| 玉ねぎ、じゃがいも | カレー、シチューなどの煮込み料理 | 煮崩れしにくく、とろけるような食感と野菜本来の甘みを楽しめる。 |

| かぶ、大根などの根菜類 | 煮物、炒め物、サラダ | 煮物: 中心まで味が染み込み、柔らかく滋味深い味わい。炒め物: 短時間で火が通り、シャキシャキとした食感。サラダ: 彩りを添え、みずみずしい食感と風味。 |

| パプリカ、ピーマン | 炒め物、スープ | 鮮やかな色合いで料理全体を華やかにする。 |

| 長ねぎ | 焼き鳥、鍋料理 | 焼き鳥: 香ばしい香りが食欲をそそる。鍋料理: 甘みと香りがスープに溶け出し、風味豊かに。 |

包丁の使い方

調理の基本となる野菜の切り方、中でも四つ割りにする場面を想定して、包丁の正しい使い方を詳しく説明します。まず包丁を持つ手は、刃に近い柄の部分、いわゆる「 bolster(ボルスター)」と呼ばれる部分をしっかりと握ります。この部分は、包丁と柄の繋ぎ目にあたる重要な箇所で、ここをしっかり握ることで、包丁を安定させ、正確な切り込みを入れることができます。

次に、野菜を押さえるもう片方の手は、「猫の手」を作ります。指の関節を曲げ、指先を野菜に軽く添えることで、包丁の刃から指を守りながら、切る厚さを一定に保つことができます。指を伸ばしたまま野菜を押さえると、包丁の刃が当たって怪我をする危険性があるので、必ず「猫の手」を意識しましょう。

包丁を動かす際は、手首を柔らかく使い、前後に滑らかに動かします。肘や肩に力が入っていると、動きが硬くなり、食材が崩れやすくなってしまいます。包丁の重みを利用し、滑らせるように切ることで、美しく均一な大きさに切ることができます。

切れ味が悪い包丁は、食材が滑りやすく、思わぬ怪我に繋がるため大変危険です。食材を安全に、そして美しく切るためには、包丁の切れ味を常に良好な状態に保つことが大切です。定期的に研ぎ器を使う、あるいは専門の業者に研ぎを依頼するなどして、日頃から包丁の手入れを心掛けましょう。

正しい包丁の使い方を身に付けることは、料理の出来栄えを向上させるだけでなく、安全な調理にも繋がります。今回紹介したポイントを参考に、日々の調理に役立ててみてください。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 包丁の持ち方 | 刃に近い柄の部分(ボルスター)をしっかりと握る。 |

| 野菜の押さえ方 | 「猫の手」を作り、指の関節を曲げ、指先を野菜に軽く添える。 |

| 包丁の動かし方 | 手首を柔らかく使い、前後に滑らかに動かす。肘や肩に力を入れない。包丁の重みを利用し、滑らせるように切る。 |

| 包丁の切れ味 | 常に良好な状態を保つ。定期的に研ぎ器を使う、あるいは専門の業者に研ぎを依頼する。 |