高級食材、鮑を味わう

料理を知りたい

アワビって二枚貝ですよね?

料理研究家

いいえ、アワビは巻き貝です。殻が一枚なので、二枚貝ではありません。耳の形に似た殻を持っていることから、ミミガイとも呼ばれています。

料理を知りたい

じゃあ、トコブシはアワビの仲間ですか?

料理研究家

トコブシはアワビと見た目が似ていますが、別の種類です。同じミミガイ科に属してはいますが、アワビ類とは別のグループに分類されます。

鮑とは。

「料理」や「台所」で使う言葉「鮑」について説明します。鮑は平たい殻をしているので、二枚貝と思われがちですが、実は巻貝の仲間です。耳に似た形の殻を持つことから、「耳貝」と呼ばれるようになったとも言われています。世界にはおよそ百種類の鮑がいると言われていますが、日本でよく見られるのは、黒鮑、蝦夷鮑、雌貝鮑、斑鮑の四種類です。黒鮑と蝦夷鮑は青貝(または雄貝)、雌貝鮑と斑鮑は赤貝(または雌貝)と区別して呼ばれます。青貝は赤貝よりも丈夫で、身は硬くしっかりとしています。一般的に、青貝は刺身など生のまま食べるのに向いており、赤貝は蒸したり煮たりするなど、火を通して食べることが多いです。同じ耳貝の仲間に「とこぶし」がありますが、鮑と見た目がよく似ているため、混同されやすいです。しかし、とこぶしは鮑とは別の種類に分類されます。

鮑の種類と特徴

海に棲む貝類、鮑。平たい殻の姿から二枚貝の仲間だと勘違いされることもありますが、実は巻き貝の仲間です。耳に似た殻の形から「海の耳」という意味を持つ「ミミガイ」という別名でも呼ばれています。世界にはおよそ百種類もの鮑が生息していますが、日本で一般的に食べられているのは、クロアワビ、エゾアワビ、メガイアワビ、マダカアワビの四種類です。クロアワビとエゾアワビはアオガイ、メガイアワビとマダカアワビはアカガイと呼ばれ、見た目や味の特徴から区別されています。

アオガイと呼ばれるクロアワビとエゾアワビは、黒っぽい殻の色と、緑がかった身の色の組み合わせが特徴です。磯の香りと共に、コリコリとした歯ごたえの強い食感が楽しめます。生命力が強く、身が引き締まっているため、刺身や水貝などの生食で味わうのがおすすめです。新鮮なアオガイを薄く切り、わさび醤油や柑橘果汁でいただくことで、磯の風味と身の甘みを存分に堪能できます。

一方、アカガイと呼ばれるメガイアワビとマダカアワビは、赤みがかった殻の色と、淡いピンク色の身をしています。アオガイに比べると柔らかな食感で、加熱することで旨味が増すため、蒸し物や煮物、ステーキなどに向いています。酒蒸しやバター焼きにすれば、磯の香りと共に、ふっくらとした食感と濃厚な旨味を味わうことができます。

また、鮑によく似た貝にトコブシがありますが、これは殻に穴の数が多く、鮑とは別の種類に分類されます。鮑と比べると小型で、価格も手頃なため、手軽に味わえる貝として人気です。このように、鮑は種類によって見た目や味、調理方法も様々です。それぞれの鮑の特徴を知り、最適な調理法で味わうことで、より一層その美味しさを楽しむことができるでしょう。

| 種類 | 別名 | 殻の色 | 身の色 | 食感 | おすすめの調理法 |

|---|---|---|---|---|---|

| クロアワビ | アオガイ | 黒っぽい | 緑がかっている | コリコリ、歯ごたえ強い | 刺身、水貝などの生食 |

| エゾアワビ | |||||

| メガイアワビ | アカガイ | 赤みがかっている | 淡いピンク色 | 柔らかい | 蒸し物、煮物、ステーキ |

| マダカアワビ | |||||

| トコブシ |

鮑の選び方

美味しい鮑料理を楽しむためには、新鮮な鮑を選ぶことが何よりも大切です。活きの良い鮑を見分けるには、いくつかの点に注意する必要があります。

まず、鮑の殻を見てみましょう。つやつやと光沢のある殻は、新鮮な証拠です。黒っぽい殻であっても、光沢があれば問題ありません。逆に、白っぽく濁っていたり、乾燥しているものは避けましょう。

次に、鮑の身を見てみましょう。殻から少し身が出ている場合は、指で軽く触れてみます。新鮮な鮑は刺激に敏感で、触れると素早く身を引っ込めます。また、身の弾力も重要なポイントです。ぷっくりと厚みがあり、弾力のある鮑を選びましょう。

そして、磯の香りも確認してみましょう。新鮮な鮑は、心地よい磯の香りがします。生臭いにおいがする場合は、鮮度が落ちている可能性が高いので避けましょう。

最後に、生きていない鮑を選ぶ際の注意点です。既に調理されているものや、冷蔵・冷凍されている鮑を選ぶ際には、身の色の変化に注目しましょう。新鮮な鮑の身は透明感のある乳白色をしています。もし、身が白濁していたり、乾燥している場合は、鮮度が落ちている可能性がありますので、購入は控えましょう。

これらの点に注意して鮑を選ぶことで、より美味しい鮑料理を堪能することができます。新鮮な鮑は、刺身はもちろんのこと、蒸し焼きや煮付けなど、様々な料理で楽しむことができます。

| チェック項目 | 新鮮な鮑 | 鮮度の落ちた鮑 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 殻の状態 | つやつやと光沢がある | 白っぽく濁っている、乾燥している | 黒っぽい殻でも光沢があればOK |

| 身の反応 | 指で触れると素早く身を引っ込める | 反応が鈍い、または無い | 活鮑の場合 |

| 身の弾力 | ぷっくりと厚みがあり、弾力がある | 弾力が無い | |

| 香り | 心地よい磯の香り | 生臭いにおい | |

| 身の色(調理済・冷蔵冷凍) | 透明感のある乳白色 | 白濁している、乾燥している | 活鮑以外の場合 |

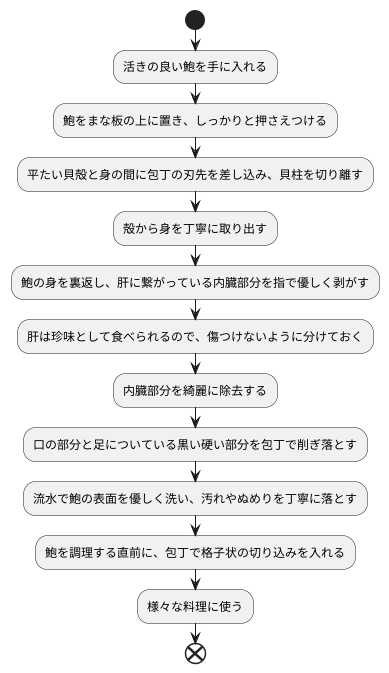

鮑の下ごしらえ

活きの良い鮑を手に入れたら、まずは殻から身を外す作業から始めましょう。鮑をまな板の上に置き、しっかりと押さえつけます。平たい貝殻と身の間に包丁の刃先を差し込み、貝柱を切り離すように滑らせます。この時、鮑の身は傷つけないように注意深く行うことが大切です。貝柱が外れたら、殻から身を丁寧に取り出します。

次に、内臓を取り除きます。鮑の身を裏返し、肝に繋がっている内臓部分を指で優しく剥がしていきます。肝は珍味として食べられるので、傷つけないように分けておきます。内臓部分は苦味があるので、綺麗に除去しましょう。内臓を取り除いたら、口の部分と足についている黒い硬い部分を包丁で削ぎ落とします。この黒い部分は食べられないので、丁寧に処理することが大切です。

下処理の最後はきれいに洗うことです。流水で鮑の表面を優しく洗い、汚れやぬめりを丁寧に落とします。この時、ゴシゴシと強くこすりすぎると、鮑の旨味が逃げてしまうので、優しく扱うように心がけましょう。

鮑を調理する直前に、包丁で格子状の切り込みを入れると、火の通りが均一になり、柔らかく仕上がります。切り込みを入れる深さは、身の厚さの半分程度を目安にすると良いでしょう。切り込みが深すぎると、加熱した際に身が崩れてしまうことがあるので、注意が必要です。

こうして下処理された鮑は、様々な料理に使うことができます。お好みの調理法で、鮑の旨味を存分にお楽しみください。

鮑の調理方法

鮑は、高級食材として知られる海の幸です。その独特の風味と食感は、様々な調理方法で楽しむことができます。ここでは、代表的な鮑の調理方法を詳しくご紹介します。

まず、刺身は、鮑本来の味を堪能するのに最適な調理法です。新鮮な鮑は、コリコリとした食感と、磯の香りが特徴です。殻から取り出した鮑を丁寧に洗い、薄く切ります。包丁の刃を滑らせるように、できるだけ薄く切るのがコツです。切り終えた鮑は、冷水にさらして身を引き締めます。食べる直前に水気を切り、わさび醤油や柑橘類の絞り汁でいただきます。

次に、蒸し物は、鮑を柔らかく仕上げ、磯の香りを存分に楽しむことができる調理法です。日本酒と少量の水を鍋に入れ、沸騰したら鮑を入れます。強火で短時間蒸すのがポイントです。火が通り過ぎると身が固くなってしまうので、注意が必要です。蒸し上がった鮑は、そのまま食べても美味しいですが、野菜と一緒に蒸したり、ポン酢をかけたりするのもおすすめです。

煮物は、鮑の旨味が煮汁に溶け出し、ご飯が進む一品です。下ごしらえした鮑を、醤油、砂糖、みりん、酒でじっくりと煮込みます。昆布や野菜を加えて一緒に煮ると、さらに風味豊かに仕上がります。煮汁を煮詰めて、鮑に照りを出すのも良いでしょう。

最後に、焼き物は、香ばしい香りと、プリッとした食感が魅力の調理法です。殻付きのまま炭火で焼いたり、バター醤油で炒めたりと、様々な方法で楽しめます。炭火焼きの場合、遠火でじっくりと焼くことで、中まで火が通り、香ばしく仕上がります。バター醤油焼きは、フライパンで手軽に作ることができ、バターの香りが鮑の旨味を引き立てます。

鮑は、調理方法によって様々な表情を見せる食材です。それぞれの調理法の特徴を理解し、自分好みの鮑料理を見つけてみてはいかがでしょうか。

| 調理方法 | 特徴 | 食感 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 刺身 | 鮑本来の味を堪能できる 磯の香り |

コリコリ | 薄く切る 冷水で身を引き締める |

| 蒸し物 | 柔らかく仕上がる 磯の香り |

柔らかい | 強火で短時間蒸す |

| 煮物 | 旨味が煮汁に溶け出す ご飯が進む |

– | じっくり煮込む 照りを出す |

| 焼き物 | 香ばしい香り | プリッとした食感 | 遠火でじっくり焼く(炭火焼き) フライパンで手軽に(バター醤油焼き) |

鮑を使った料理

鮑は、古くから祝い事など特別な機会に用いられる高級食材です。その独特の食感と風味は、様々な料理で楽しむことができます。和食では、鮑本来の味を活かす調理法が好まれます。ステーキは、鮑の歯ごたえと磯の香りを存分に味わえる代表的な一品です。炭火でじっくりと焼き上げた鮑は、香ばしく、中はふっくらと柔らかく仕上がります。また、鮑ご飯は、鮑の出汁がご飯に染み込み、贅沢な味わいを楽しめます。おこげを作ることで、香ばしさも加わります。さらに、じっくりと煮付けた鮑の煮付けは、柔らかく、味がしっかりと染み込んでおり、ご飯のお供にも最適です。

中華料理では、鮑は旨味を引き出す調理法で用いられます。オイスターソース炒めは、鮑の旨味とオイスターソースのコクが絶妙に調和した人気料理です。その他にも、スープや炒め物など、様々な料理で鮑の深い味わいを楽しむことができます。

洋食では、バター焼きが定番です。香ばしいバターの風味と鮑の磯の香りが絶妙にマッチし、白ワインとの相性も抜群です。また、リゾットは、鮑の出汁が米に染み込み、深いコクと風味を味わえます。特別な日や記念日など、少し贅沢したい時に、鮑を使った料理は最高の選択となるでしょう。様々な調理法で、鮑の魅力を存分に楽しんでみてください。

| 料理の種類 | 調理法 | 特徴 |

|---|---|---|

| 和食 | ステーキ | 鮑の歯ごたえと磯の香りを存分に味わえる。炭火で焼き上げ、香ばしく中はふっくらと柔らかい。 |

| 鮑ご飯 | 鮑の出汁がご飯に染み込み、贅沢な味わい。おこげを作ることで香ばしさも加わる。 | |

| 煮付け | じっくりと煮付けた鮑は柔らかく、味がしっかりと染み込んでおり、ご飯のお供にも最適。 | |

| 中華料理 | オイスターソース炒め | 鮑の旨味とオイスターソースのコクが絶妙に調和した人気料理。 |

| スープ | 鮑の深い味わいを堪能できる。 | |

| 炒め物 | 鮑の深い味わいを堪能できる。 | |

| 洋食 | バター焼き | 香ばしいバターの風味と鮑の磯の香りが絶妙にマッチし、白ワインとの相性も抜群。 |

| リゾット | 鮑の出汁が米に染み込み、深いコクと風味を味わえる。 |

鮑の保存方法

新鮮な鮑を手に入れたら、美味しくいただくために適切な保存方法を知っておくことが大切です。鮑の保存方法は、活きているか、下ごしらえ済みかによって異なります。

活きている鮑は、冷蔵庫で保存します。保存の際は、乾燥を防ぐために新聞紙などで鮑を包み、冷蔵室に入れます。適切な環境であれば、数日間は生きている状態を保てます。鮑が弱ってきていると感じたら、早めに調理することをおすすめします。

既に下ごしらえをした鮑は、冷凍保存が可能です。しっかりと水気を拭き取った後、ラップでぴっちりと包み、さらに冷凍用保存袋に入れることで、冷凍焼けを防ぎ、鮮度を保つことができます。冷凍保存した鮑は、調理する際に冷蔵庫に移してゆっくりと解凍しましょう。時間をかけて解凍することで、鮑本来の風味や食感を損なうことなく楽しめます。電子レンジなどでの急速解凍は、鮑の食感を損なう原因となるため、避けるのが賢明です。

解凍した鮑は再冷凍せず、その日のうちに調理するようにしてください。適切な保存方法を守り、新鮮な鮑を美味しく味わいましょう。

| 鮑の状態 | 保存方法 | 注意点 |

|---|---|---|

| 活鮑 | 冷蔵保存 新聞紙などで包んで乾燥を防ぐ |

弱ってきたら早めに調理 |

| 下ごしらえ済み | 冷凍保存 水気を拭き取り、ラップで包み、冷凍用保存袋に入れる 解凍は冷蔵庫でゆっくりと行う |

解凍後は再冷凍せず、その日のうちに調理 急速解凍は避ける |