食卓に彩りを添える豌豆の魅力

料理を知りたい

先生、「豌豆」って、グリーンピースと何が違うんですか?あと、サヤエンドウともどう違うんですか?

料理研究家

良い質問だね。豌豆というのは、エンドウ全体のことを指す言葉だよ。グリーンピースは豌豆の実の部分で、サヤエンドウは未熟なサヤと中の若い実を食べるんだよ。

料理を知りたい

なるほど。じゃあ、スナップエンドウは?

料理研究家

スナップエンドウは、サヤエンドウとグリーンピースの特徴を両方持っていて、サヤごと食べられる種類なんだ。つまり、豌豆の種類の一つだよ。

豌豆とは。

料理や台所で使う言葉、「エンドウ」について説明します。エンドウは、マメの仲間で、つるが伸びて冬を越す草です。野菜として使われるエンドウには、サヤエンドウと実エンドウ(グリーンピース)があり、両方の特徴を持つスナップエンドウもあります。また、エンドウの若い芽は「トウミョウ」と呼ばれ、中国の野菜として知られています。

エンドウはもともと中東の植物で、東西に広まりました。西に伝わったものからは、13世紀にサヤを食べる種類が、16世紀には緑色の実を食べる種類が、さらに甘い実のものが生まれました。これがヨーロッパ系のエンドウです。東に伝わったものは、6世紀には中国で育てられており、日本では10世紀に記録があります。

明治時代以降、日本には多くのヨーロッパ系エンドウが持ち込まれました。そしてこれらの品種から、新しい甘い緑の実の品種や、緑の実の中間型の品種、緑の粒状の品種、サヤを食べるための品種が作られ、これらが現在の主な品種となっています。

エンドウのサヤは平べったく、種類によって長さが違います。実が熟すと丸くなります。種子は丸くて、クリーム色、白っぽい緑色、緑色などがあり、表面が滑らかなものとしわのあるものがあります。エンドウは涼しい気候を好み、暑さにはとても弱いです。

豌豆の種類と特徴

えんどう豆は、様々な料理に使える便利な食材です。大きく分けて、サヤごと食べる絹さやえんどう、熟した豆を食べるグリーンピース、そして両方の特徴を持つスナップえんどうの三種類があります。

絹さやえんどうは、まだ若いサヤをまるごと食べます。筋を取って軽く茹でるか炒めることで、シャキシャキとした歯ごたえと、ほのかな甘みが楽しめます。天ぷらにしたり、卵と炒めたり、様々な料理に彩りを添えます。特に春の時期は、旬の味覚として人気です。

グリーンピースは、豆が完熟したものを収穫します。鮮やかな緑色と濃厚な甘みが特徴です。グリーンピースご飯にしたり、スープに入れたり、肉料理の付け合わせにしたりと、様々な料理に使えます。冷凍保存もできるので、一年中手に入りやすいのも嬉しい点です。豆ごはんにする際は、塩を少し加えて炊くと、甘みが引き立ちます。

スナップえんどうは、絹さやえんどうとグリーンピースの中間の時期に収穫します。サヤのシャキシャキ感と豆の甘み、両方の良さを味わうことができます。軽く茹でてサラダに加えたり、炒め物にしたり、様々な調理法で楽しめます。彩りも良く、食卓を華やかに演出してくれます。

さらに、えんどう豆の若芽である豆苗も人気があります。中国野菜として古くから親しまれており、家庭でも手軽に育てることができます。独特の風味とシャキシャキとした食感が特徴で、炒め物、サラダ、スープなど、色々な料理に活用できます。さっと茹でておひたしにしたり、ごま油で和えても美味しくいただけます。

このように、えんどう豆は種類によって様々な特徴があり、私たちの食卓を豊かにしてくれます。旬の時期はもちろん、一年を通して色々なえんどう豆を楽しんでみてはいかがでしょうか。

| 種類 | 特徴 | 調理法 | 旬 |

|---|---|---|---|

| 絹さやえんどう | 若いサヤをまるごと食べる。 シャキシャキとした歯ごたえと、ほのかな甘み。 |

筋を取って軽く茹でるか炒める。 天ぷら、卵と炒め物など。 |

春 |

| グリーンピース | 豆が完熟したもの。 鮮やかな緑色と濃厚な甘み。冷凍保存可能。 |

グリーンピースご飯、スープ、肉料理の付け合わせなど。 | – |

| スナップえんどう | 絹さやえんどうとグリーンピースの中間。 サヤのシャキシャキ感と豆の甘み。 |

軽く茹でてサラダ、炒め物など。 | – |

| 豆苗 | えんどう豆の若芽。 独特の風味とシャキシャキとした食感。家庭で栽培可能。 |

炒め物、サラダ、スープ、おひたし、ごま油和えなど。 | – |

豌豆の歴史と伝播

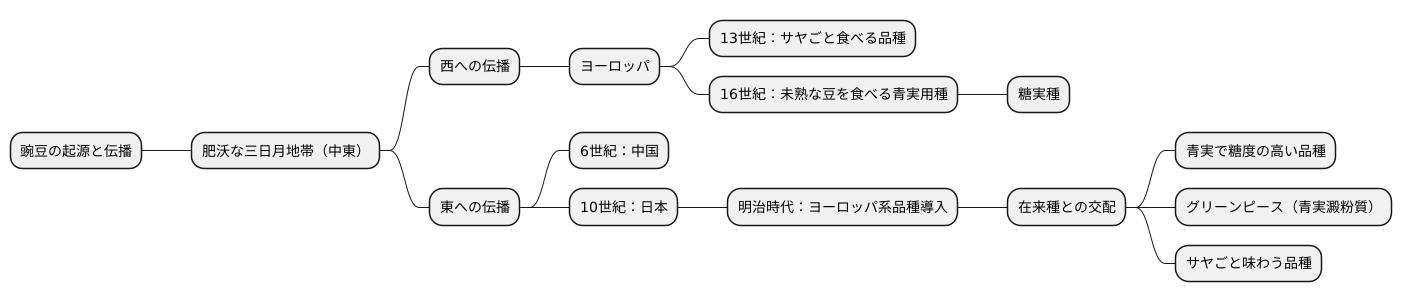

そら豆と共に人類が最も古くから栽培してきた豆類の一つである豌豆。その起源は、肥沃な三日月地帯と呼ばれる中東地域だと考えられています。そこから東西へと伝播し、それぞれの土地で独自の進化を遂げ、多様な食文化を育んできました。

西へ伝わった豌豆は、ヨーロッパで品種改良が盛んに行われました。人々はより美味しく、より食べやすい豌豆を求め、その試行錯誤の中で様々な品種が生まれていきました。13世紀にはサヤごと食べる品種が確立され、豆だけでなくサヤの風味や食感も楽しめるようになりました。その後、16世紀には未熟な豆を食べる青実用種が登場し、さらにそこから豆の皮も甘い糖実種が分化しました。これらの品種が現在のヨーロッパ系豌豆の礎となり、ヨーロッパの食卓に欠かせない食材として定着していきました。

一方、東へ伝わった豌豆は、6世紀には中国で栽培が始まり、独自の食文化に彩りを添えました。そして中国からさらに東へ、10世紀には日本にも伝わったという記録が残っています。文字として残された記録からも、豌豆が古くから日本人の食生活に関わってきたことが分かります。その後、明治時代に入り、日本には多くのヨーロッパ系品種が導入されました。このヨーロッパ系品種と在来種を掛け合わせることで、青実で糖度の高い品種や、グリーンピースとして知られる青実澱粉質の品種、さらにサヤごと味わう様々な品種が育成されました。これらの品種が現在の日本の豌豆品種の主流となり、私たちの食卓を豊かに彩っています。

このように、東西へと伝播し、それぞれの風土や食文化に合わせて姿を変えてきた豌豆。現代の食卓を彩る様々な豌豆料理は、長い歴史の中で人々が豌豆を愛し、そして大切に育ててきた証と言えるでしょう。

豌豆の栽培方法

えんどう豆は涼しい気候を好み、暑さに弱い性質を持っています。そのため、栽培に適した時期は春か秋です。春の栽培は暖かさが増してくる3月~4月頃、秋の栽培は9月~10月頃が種まきの目安です。

種まきは、気温が15度から20度くらいの時に行います。土は水はけが良く、日当たりの良い場所を選びましょう。種をまく前に、土に堆肥や腐葉土などを混ぜ込んで土壌を改良しておくと、えんどう豆はより良く育ちます。堆肥や腐葉土は土壌に栄養を与えるだけでなく、水はけや保水性を良くする効果も期待できます。

種は、指で2~3センチほどの深さの穴をあけ、そこに3~4粒ずつまきます。株間は20~30センチほどあけてください。種をまいたら、軽く土をかぶせて、優しく水やりをします。

発芽後は、蔓が伸びてきたら支柱を立てて、蔓を誘引してあげましょう。支柱を立てることで、風通しを良くし、病気を予防することができます。また、日当たりも良くなり、光合成を促進させる効果もあります。蔓が支柱に巻き付くように、麻ひもなどで軽く固定してあげると良いでしょう。

えんどう豆は乾燥に弱いため、土の表面が乾いたら水やりをしましょう。特に、花が咲く時期や実がなる時期には、たくさんの水分が必要です。水やりは、朝か夕方の涼しい時間帯に行うのがおすすめです。

アブラムシなどの害虫が発生しやすいので、こまめに葉の裏などを観察し、必要に応じて防除を行いましょう。害虫を見つけたら、早めに駆除することが大切です。牛乳を薄めたものをスプレーで吹きかけるなど、家庭でできる方法もあります。

適切な管理を行うことで、甘くて美味しいえんどう豆を収穫することができます。収穫の目安は、鞘がふっくらと膨らみ、中の豆が十分に大きくなった時です。鞘ごと摘み取って、早めに食べましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 栽培時期 | 春(3月~4月頃)または秋(9月~10月頃) |

| 種まき適温 | 15度~20度 |

| 土壌 | 水はけが良い、日当たりの良い場所 |

| 土壌改良 | 堆肥や腐葉土を混ぜ込む |

| 種まきの方法 | 深さ2~3cmの穴に3~4粒ずつ、株間20~30cm |

| 発芽後の管理 | 蔓が伸びたら支柱を立てて誘引 |

| 水やり | 土の表面が乾いたら、特に開花期と結実期は多めに |

| 害虫対策 | こまめに観察し、アブラムシなどを見つけたら駆除 |

| 収穫 | 鞘がふっくらと膨らみ、豆が十分に大きくなったら |

豌豆の栄養価

豆ご飯や豆スープでおなじみの豌豆は、緑黄色野菜に分類され、様々な栄養素を豊富に含んだ、健康に良い野菜です。小さく可愛らしい見た目ながらも、私たちの体に嬉しい効果がたくさん詰まっています。

まず、豌豆には免疫力を高める効果のあるビタミンCが豊富に含まれています。ビタミンCは、風邪などの感染症予防に役立つだけでなく、お肌の健康を保つのにも欠かせません。さらに、骨の健康維持に欠かせないビタミンKも多く含まれています。ビタミンKは、骨の形成を助ける働きがあり、骨粗鬆症の予防にも効果が期待されます。

また、豌豆には食物繊維も豊富に含まれています。食物繊維は、腸の働きを活発にし、便秘の解消に役立ちます。腸内環境が整うことで、善玉菌が増え、おなかの調子を整えるだけでなく、免疫力向上にも繋がります。加えて、β-カロテンも豊富に含まれており、体内でビタミンAに変換されます。ビタミンAは、皮膚や粘膜の健康維持、そして夜盲症の予防にも効果があります。

これらの栄養素以外にも、豌豆にはたんぱく質やミネラルなども含まれています。まさに小さな体に、栄養がぎゅっと詰まっていると言えるでしょう。毎日の食事に豌豆を取り入れることで、不足しがちな栄養素を効果的に補うことができます。様々な料理に活用できる豌豆は、私たちの健康を支える心強い味方です。例えば、ご飯に炊き込むのはもちろん、スープや炒め物、サラダに加えても美味しく食べられます。旬の時期には、ぜひ新鮮な豌豆を味わってみてください。冷凍豌豆も手軽に利用できるので、一年を通して豌豆の栄養を摂取することができます。

| 栄養素 | 効果 |

|---|---|

| ビタミンC | 免疫力向上、風邪予防、肌の健康維持 |

| ビタミンK | 骨の健康維持、骨粗鬆症予防 |

| 食物繊維 | 腸内環境改善、便秘解消、免疫力向上 |

| β-カロテン | ビタミンAに変換、皮膚・粘膜の健康維持、夜盲症予防 |

| たんぱく質、ミネラル | その他栄養素 |

豌豆を使った料理

豌豆は、様々な種類があり、それぞれに合った調理法で楽しむことができます。旬の時期に味わう新鮮な豌豆は、格別な美味しさを堪能させてくれます。まず、サヤエンドウは、若い豆とサヤの両方の食感と甘みを味わえるのが魅力です。さっと熱湯にくぐらせて、鮮やかな緑色を保ちつつ、シャキシャキとした食感を残すのが大切です。バターと塩でシンプルに味わうのはもちろん、油と相性の良い食材なので、炒め物にしたり、卵でとじて優しい味わいに仕上げるのもおすすめです。衣をつけて揚げれば、サクサクとした軽い食感と中の豆の甘みが絶妙な天ぷらになります。

次に、グリーンピースは、豆本来の甘みとホクホクとした食感が特徴です。スープやシチュー、カレーなどの煮込み料理に加えると、彩りも豊かになり、風味も増します。また、炊き込みご飯に混ぜれば、ご飯一粒一粒に豌豆の甘みが染み込み、春の訪れを感じさせる一品になります。さらに、潰してペースト状にしてコロッケにしたり、サラダに散らして彩りを添えたりと、様々な料理に活用できます。

また、スナップエンドウは、サヤエンドウのシャキシャキ感とグリーンピースの豆の甘みを併せ持つ万能選手です。炒め物、煮物、揚げ物など、どのような調理法でも美味しくいただけます。彩りが豊かで食卓が華やかになるため、お弁当のおかずにもぴったりです。

最後に、豆苗は、家庭で手軽に育てられる再生栽培が可能な食材です。炒め物やスープにさっと加えれば、シャキシャキとした食感と独特の風味が楽しめます。また、サラダに混ぜて彩りを添えるのもおすすめです。

このように、豌豆の種類によって様々な調理法があり、私たちの食卓を豊かにしてくれます。旬の時期にはぜひ、色々な豌豆料理に挑戦してみてください。

| 種類 | 特徴 | 調理法 |

|---|---|---|

| サヤエンドウ | 若い豆とサヤの食感と甘み |

|

| グリーンピース | 豆本来の甘みとホクホクとした食感 |

|

| スナップエンドウ | サヤエンドウのシャキシャキ感とグリーンピースの豆の甘みを併せ持つ |

|

| 豆苗 | 再生栽培が可能 |

|