炒り鶏:日本の定番家庭料理

料理を知りたい

『炒り鶏』って、鶏肉を炒める料理のことですよね?

料理研究家

そうですね、鶏肉は使いますが、ただ炒めるだけではありませんよ。鶏肉と野菜などを一緒に煮込むんです。だから「炒り煮」とも呼ばれます。

料理を知りたい

あ、煮るんですね。でも、どうして「炒り」って付くんですか?

料理研究家

材料を最初に油で炒めてから、煮汁で煮るからです。この最初の「炒める」工程が入っているから「炒り鶏」と言うんです。筑前煮と同じ料理ですよ。

炒り鶏とは。

鶏肉と野菜などを油で炒めてから、煮汁で煮た料理について。この料理は筑前煮とも呼ばれています。

炒り鶏とは

炒り鶏とは、鶏肉と根菜を主とした野菜を、醤油、砂糖、みりんで甘辛く煮含めた料理です。筑前煮という別名でも知られ、お祝い事や普段の食事にも登場する、日本の家庭料理の定番です。鶏肉のうま味と野菜の甘みが溶け合い、ご飯が進む一品です。冷めても美味しく、お弁当のおかずにもぴったりです。また、作り置きもできるので、忙しい毎日を送る中で重宝します。

炒り鶏の主役である鶏肉は、もも肉を使うのが一般的です。皮を取り除くか否かは好みですが、皮付きのまま調理すると、鶏肉の脂が野菜に染み込み、コク深い味わいになります。鶏肉は一口大に切り、最初に炒めて表面を焼き付けることで、香ばしさを閉じ込め、煮崩れを防ぎます。

使用する野菜は、ごぼう、れんこん、にんじんといった根菜が基本です。その他にも、里芋、干し椎茸、こんにゃくなどを加えることもあります。それぞれの野菜を、食べやすい大きさに切り、下茹ですることで、均一に火が通り、味が染み込みやすくなります。特に、ごぼうやれんこんはアクが強いので、水にさらしたり、酢水で下茹ですることでアク抜きをしておきましょう。

味付けは、醤油、砂糖、みりんをベースに、各家庭で独自の配合で受け継がれています。酒や出汁を加えても美味しく仕上がります。砂糖は、上白糖の他に、きび糖や黒糖を使うと、コクと風味が増します。甘辛い味付けが、鶏肉と野菜のうま味を引き立て、ご飯との相性も抜群です。

調理方法は、まず鶏肉を炒め、次に根菜を加えて炒め合わせます。全体に油が回ったら、調味料を加えて煮込みます。落し蓋をして弱火でじっくりと煮ることで、味がしっかりと染み込み、柔らかく仕上がります。煮汁が少なくなるまで煮詰めたら、火を止めて、器に盛り付けます。彩りに、いんげんを添えることもあります。

このように、炒り鶏は、各家庭や地域によって材料や味付けに様々な変化があり、日本の食文化の多様性を示す料理と言えるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 別名 | 筑前煮 |

| 種類 | 日本の家庭料理 |

| 主な材料 | 鶏肉(もも肉が一般的)、根菜(ごぼう、れんこん、にんじん)、その他(里芋、干し椎茸、こんにゃくなど) |

| 味付け | 醤油、砂糖、みりんベース(各家庭で独自の配合) 砂糖:上白糖、きび糖、黒糖など その他:酒、出汁など |

| 調理方法 | 1. 鶏肉を炒める 2. 根菜を加えて炒める 3. 調味料を加えて煮込む(落し蓋をして弱火でじっくり) 4. 煮汁が少なくなるまで煮詰める 5. 器に盛り付ける(彩りにいんげんを添える場合も) |

| ポイント | 鶏肉は皮付きで調理するとコクが出る ごぼう、れんこんはアク抜きをする 落し蓋でじっくり煮込むことで味が染み込む |

炒り鶏の由来

炒り鶏、家庭でよく作られる馴染み深い料理ですが、その由来をご存知でしょうか?実は炒り鶏の生まれには諸説ありますが、福岡県の郷土料理である筑前煮がもとになっているという話が有力です。

筑前煮は、今から四百年以上も前、安土桃山時代末期から江戸時代初期にかけて活躍した福岡藩主、黒田長政が朝鮮出兵の際に考え出したと言われています。当時の戦は長期間に及ぶことも珍しくなく、兵糧の確保は死活問題でした。そこで、日持ちのする保存食として考案されたのが筑前煮です。鶏肉をはじめ、根菜類など、手に入りやすい材料を使い、持ち運びにも便利なことから、戦場で戦う兵士たちにとって大切な栄養源となりました。

筑前煮は、その後、時代が進むにつれて全国へと広まり、各家庭で作られる普段の料理として根付いていきました。その過程で、材料を油で炒めてから煮るという調理法から、「炒り鶏」という名前が付けられ、筑前煮と並んで広く使われるようになったのです。

炒り鶏と筑前煮、名前は違えど、鶏肉と根菜を甘辛く煮るという調理方法は共通しています。家庭によって加える野菜の種類や味付けに違いはありますが、基本的には同じ料理と考えて良いでしょう。このように、炒り鶏は歴史に彩られた深い由来を持ち、日本の食卓に欠かせない料理として、今日まで受け継がれてきたと言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 料理名 | 炒り鶏 / 筑前煮 |

| 由来 | 福岡県の郷土料理である筑前煮がもとになっている |

| 筑前煮の起源 | 安土桃山時代末期から江戸時代初期にかけての朝鮮出兵の際に、福岡藩主の黒田長政が兵糧として考案 |

| 筑前煮の特徴 | 日持ちのする保存食 / 鶏肉、根菜類など手に入りやすい材料 / 持ち運びに便利 |

| 炒り鶏の由来 | 筑前煮が全国に広まり、家庭料理として定着する過程で、材料を油で炒めてから煮る調理法から「炒り鶏」という名前が付けられた |

| 共通点 | 鶏肉と根菜を甘辛く煮る |

炒り鶏の材料

炒り鶏は、日本の家庭で親しまれている煮物料理です。様々な材料を組み合わせて作られますが、基本となるのは鶏肉と根菜類です。

鶏肉は、もも肉を使うとジューシーな仕上がりになり、むね肉を使うとあっさりとした味わいになります。手羽元や手羽先を使うと、骨から良い出汁が出て、よりコクのある炒り鶏になります。鶏肉は、一口大に切り、皮にフォークで数カ所穴を開けておくと、味が染み込みやすくなり、煮崩れも防ぎます。

根菜類は、ごぼう、れんこん、里芋、人参などがよく使われます。ごぼうは、独特の風味と歯ごたえが特徴です。れんこんは、シャキシャキとした食感が楽しめます。里芋は、ほくほくとした食感が魅力です。人参は、彩りを添え、自然な甘みを加えてくれます。これらの根菜は、皮をむき、食べやすい大きさに切ります。ごぼうとれんこんは、水にさらしてアクを抜いておきましょう。里芋は、ぬめりを取るために、下ゆでしておくと良いでしょう。

こんにゃくを使うと、独特のぷるぷるとした食感が加わります。糸こんにゃくや板こんにゃくなど、お好みのものを使用してください。板こんにゃくを使う場合は、手でちぎるか、スプーンでちぎると味が染み込みやすくなります。

干し椎茸は、戻し汁ごと使うことで、風味とコクが格段にアップします。戻す際には、水ではなくぬるま湯を使うと、より早く戻ります。椎茸は、石づきを取り、薄切りにしましょう。

その他、家庭や地域によっては、筍や絹さや、いんげん、さつま揚げなどを加えることもあります。旬の野菜を使うと、季節感を楽しむことができます。これらの材料を、だし汁、醤油、砂糖、みりんなどで煮込み、じっくりと味を染み込ませることで、美味しい炒り鶏が完成します。

| 材料 | 種類・特徴 | 下処理 |

|---|---|---|

| 鶏肉 | もも肉:ジューシー、むね肉:あっさり、手羽元・手羽先:コク | 一口大に切り、皮にフォークで穴をあける |

| 根菜類 | ごぼう:風味と歯ごたえ、れんこん:シャキシャキ食感、里芋:ほくほく食感、人参:彩りと甘み | 皮をむき、食べやすい大きさに切る、ごぼうとれんこんは水にさらす、里芋は下ゆでする |

| こんにゃく | ぷるぷる食感、糸こんにゃく、板こんにゃく | 板こんにゃくは手でちぎる |

| 干し椎茸 | 風味とコク | ぬるま湯で戻し、石づきを取り、薄切りにする |

| その他 | 筍、絹さや、いんげん、さつま揚げなど | – |

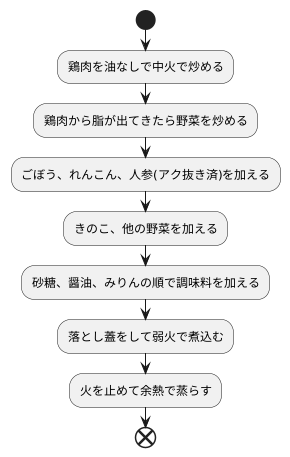

炒り鶏の作り方

鶏肉と根菜の滋味深い味わいが魅力の炒め煮、炒り鶏の作り方をご紹介いたします。

まず、鶏肉は一口大に切りましょう。皮がある場合は、フォークで数カ所穴を開けておくと、加熱した際に皮が縮むのを防ぎ、味がより均一にしみ込みます。

次に、ごぼう、れんこん、人参などの根菜類を食べやすい大きさに切ります。ごぼうはささがき、れんこんは半月切り、人参は短冊切りなど、根菜の種類によって切り方を変えると、見た目も美しく、火の通りも均一になります。干し椎茸は水で戻しておき、戻し汁は捨てずに取っておきましょう。この戻し汁には、椎茸のうまみが凝縮されているため、料理に深みを加える大切な役割を果たします。

鍋に油を熱し、鶏肉を炒めます。鶏肉の表面が白っぽく変わり、火が通ってきたら、根菜類を加えてさらに炒めます。全体に油が回ることで、根菜の風味が増し、照りも出て美しく仕上がります。

鶏肉と根菜に油が回ったら、砂糖、醤油、みりん、酒を加えます。ここで、あらかじめ混ぜ合わせておいた調味料を一度に加えると、味が均一に調います。さらに、取っておいた干し椎茸の戻し汁も加え、煮立たせます。

煮立ったら落し蓋をして弱火に落とし、じっくりと煮込みます。落し蓋をすることで、少ない煮汁でも食材全体に味が行き渡り、むらなく柔らかく仕上がります。

煮汁が少なくなり、鶏肉と根菜に味がしっかりと染み込んだら完成です。照りよく煮詰まった煮汁が、鶏肉と根菜に絡み、食欲をそそる一皿になります。

お好みで、最後にごま油を少量加えると、風味が増し、より一層美味しくいただけます。

炒り鶏は、ご飯が進む定番料理です。ぜひ、作ってみてください。

| 材料 | 下準備 | 調理工程 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 鶏肉 | 一口大に切る。皮がある場合はフォークで数カ所穴を開ける。 | 油を熱した鍋で炒める。 | 皮に穴を開けることで、加熱した際に皮が縮むのを防ぎ、味がより均一にしみ込む。 |

| ごぼう、れんこん、人参などの根菜類 | 食べやすい大きさに切る。(ごぼう:ささがき、れんこん:半月切り、人参:短冊切りなど) | 鶏肉を炒めた後、加えてさらに炒める。 | 根菜の種類によって切り方を変えることで、見た目も美しく、火の通りも均一になる。全体に油が回ることで、根菜の風味が増し、照りも出て美しく仕上がる。 |

| 干し椎茸 | 水で戻し、戻し汁は取っておく。 | 鶏肉と根菜を炒めた後、調味料と共に戻し汁を加えて煮立たせる。 | 戻し汁には椎茸のうまみが凝縮されており、料理に深みを加える。 |

| 調味料(砂糖、醤油、みりん、酒) | あらかじめ混ぜ合わせておく。 | 鶏肉と根菜を炒めた後、加える。 | あらかじめ混ぜ合わせておくことで、味が均一に調う。 |

| ごま油(お好みで) | 最後に加える。 | 風味が増し、より一層美味しくなる。 | |

| 煮立ったら落し蓋をして弱火でじっくり煮込む。 | 落し蓋をすることで、少ない煮汁でも食材全体に味が行き渡り、むらなく柔らかく仕上がる。 |

炒り鶏を美味しく作るコツ

鶏肉を香ばしく、野菜を美味しく仕上げるには、最初に鶏肉をよく炒めることが大切です。 油をひかずに鶏肉を鍋に入れ、中火でじっくりと加熱します。鶏肉から脂が出てきたら、その脂で野菜を炒めることで、鶏肉の風味とコクが野菜に移り、より一層美味しくなります。

野菜は火の通り方がそれぞれ異なるため、硬いものから順に加えていきましょう。まず、ごぼうやれんこん、人参などの根菜類を加えます。これらの根菜は、あらかじめアク抜きをしておきましょう。ごぼうやれんこんはささがきか乱切りにして水に浸し、人参は乱切りにします。アク抜きをすることで、えぐみがなくなり、素材本来の美味しさが引き立ちます。

根菜類にある程度火が通ったら、次にきのこ類や他の野菜を加えます。きのこ類は、風味を豊かにするために、大きめにほぐしたり切ったりするのがおすすめです。しいたけであれば、石づきを取り除いてから手で割くと、香りがよく出てきます。他の野菜は、食べやすい大きさに切っておきましょう。

すべての材料を炒め合わせたら、調味料を加えます。砂糖、醤油、みりんの順に加えることで、味が食材によく馴染みます。砂糖を最初に加えることで、味がまろやかになり、醤油の塩味も穏やかになります。みりんを加えることで、照りとコクが加わり、風味も豊かになります。

調味料を加えたら、落とし蓋をして弱火でじっくりと煮込みます。落とし蓋をすることで、材料全体に均一に火が通り、味がしっかりと染み込みます。また、煮汁が蒸発しすぎず、材料がふっくらと柔らかく仕上がります。弱火でじっくりと煮込むことで、鶏肉と野菜の旨みが凝縮され、より深い味わいになります。

最後に火を止めて、余熱で少し蒸らすと、さらに味が馴染んで美味しくなります。出来上がった炒り鶏は、温かいうちにご飯と一緒に食べると、格別です。

これらの手順とコツを踏まえることで、家庭でも簡単に、プロ顔負けの美味しい炒り鶏を作ることができます。

炒り鶏のアレンジ

鶏肉と根菜を甘辛く煮た定番料理、炒り鶏。家庭の味として親しまれ、白いご飯が進むおかずとして人気です。でも、いつも同じ味では飽きてしまうこともありますよね。そこで今回は、炒り鶏をもっと楽しむための、様々な作り方の変化をご紹介いたします。

まず、主役の鶏肉から見ていきましょう。普段はもも肉を使うことが多いと思いますが、むね肉を使うと、よりあっさりとした仕上がりになります。また、鶏肉だけでなく、豚肉や牛肉に置き換えてみるのも一つの手です。豚の細切れ肉を使えば、鶏肉とはまた違ったコクが生まれますし、牛肉の薄切り肉を使えば、少し贅沢な一品に変わります。

野菜の種類を増やすのも、変化をつける良い方法です。定番の人参やごぼうだけでなく、旬の野菜を取り入れてみましょう。春にはたけのこや新玉ねぎ、夏にはナスやピーマン、秋にはきのこ類、冬には大根や白菜など、季節ごとの野菜を使うことで、彩りも豊かになり、様々な風味を楽しむことができます。きのこ類は、しめじやしいたけ、えのきなど、お好みのものを加えてみてください。豆類も、大豆やいんげん、絹さやなどを加えることで、栄養価を高めることができます。

味付けも、甘辛い醤油味だけでなく、様々な工夫ができます。すりおろした生姜やニンニクを加えることで、香りが良く、食欲をそそる一品になります。七味唐辛子や山椒を振れば、ピリッとした辛味がアクセントになり、ご飯が進むこと間違いなしです。また、煮汁に片栗粉を溶いてとろみをつければ、あんかけ風炒り鶏になり、また違った美味しさを楽しむことができます。

このように、炒り鶏は、材料や調味料、ちょっとした工夫で、様々なアレンジを楽しむことができます。冷蔵庫にある食材をうまく活用して、自分好みのオリジナル炒り鶏を作ってみてはいかがでしょうか。

| 材料 | バリエーション | 特徴 |

|---|---|---|

| 鶏肉 | もも肉、むね肉、豚肉(細切れ)、牛肉(薄切り) | むね肉:あっさり、豚肉:コク、牛肉:贅沢 |

| 野菜 | 人参、ごぼう、たけのこ、新玉ねぎ、ナス、ピーマン、きのこ類(しめじ、しいたけ、えのき)、大根、白菜、大豆、いんげん、絹さや | 季節感、彩り、栄養価向上 |

| 味付け | 醤油、生姜、ニンニク、七味唐辛子、山椒、片栗粉 | 香り、食欲増進、辛味、とろみ |