料理をおいしく仕上げる:陸上げの技

料理を知りたい

先生、「陸上げ」って、ゆでたり煮たりしたものをザルに上げて冷ますことですよね?でも、なんで「陸」って漢字を使うんですか?

料理研究家

いい質問ですね。ゆでたり煮たりする時は、鍋の中に材料が沈んでいる様子を海に見立てているんだよ。そこからザルに上げて冷ますことを、海から陸に上げる様子に見立てて「陸上げ」と言うんだよ。

料理を知りたい

なるほど!海から陸に上げるみたいだから「陸上げ」なんですね!ということは、お湯や煮汁を「海」って考えると分かりやすいんですね。

料理研究家

その通り!よく理解できましたね。料理の世界では、こうした比喩的な表現がよく使われるから、言葉の由来を考えると面白いですよ。

陸上げとは。

「料理」や「台所」で使われる言葉「陸上げ」について説明します。「陸上げ」とは、ゆでたり煮たりした材料をざるに上げて、風を当てて冷ますことです。「陸」は地面を表していて、水の中から材料を引き上げて、地面にあるかのように冷ます様子から、この名前が付けられました。

陸上げとは

陸上げとは、料理において、ゆでたり煮たりした食材を、お湯や煮汁から引き上げる作業のことです。字の通り、海や川から魚介類を陸に引き上げるように、鍋や釜から食材を取り出す工程を指します。ただ単に食材を取り出すだけでなく、同時にうちわやざるを使って風を送ることが重要です。

熱いお湯や煮汁から引き上げた食材は、内部に熱がこもっているため、取り出した後も余熱で火が通り続けてしまいます。これを防ぐために、風を当てて食材の温度を素早く下げ、余熱での加熱を止めるのです。この作業により、野菜ならば鮮やかな緑色を保ち、麺類ならば歯ごたえの良い状態を維持することができます。また、煮崩れを防ぎ、風味を逃がさない効果もあります。

例えば、ほうれん草をゆでる場合を考えてみましょう。ゆで上がったほうれん草をすぐに冷水に取らずに放置すると、くすんだ緑色になり、見た目も味も悪くなってしまいます。しかし、陸上げを適切に行うことで、鮮やかな緑色を保ち、シャキッとした食感に仕上げることができます。そばやうどんなどの麺類の場合も同様で、陸上げによって、のびを防ぎ、つるつるとした喉ごしの良い食感を楽しむことができます。

このように、陸上げは、一見すると簡単な作業ですが、料理の仕上がりを左右する重要な技法です。家庭料理からプロの料理人の世界まで、幅広く活用されており、素材の持ち味を最大限に引き出すために欠かせない工程と言えるでしょう。

| 作業 | 目的 | 効果 |

|---|---|---|

| 食材をお湯や煮汁から引き上げる | 鍋や釜から食材を取り出す | – |

| うちわやざるで風を送る | 食材の温度を素早く下げる |

|

陸上げに適した道具

ゆでたり煮たりした食材を鍋から取り出す作業、いわゆる「陸上げ」には、適切な道具を選ぶことが大切です。風味や見た目を損なうことなく、スムーズに作業を進めるために、いくつかの道具を準備しておきましょう。

まず「ザル」は必須の道具です。お湯や煮汁を切るのには欠かせません。ザルの素材は、ステンレス、竹、プラスチックなど様々です。それぞれに特徴があるので、食材や用途に合わせて選びましょう。ステンレス製のザルは丈夫で洗いやすく、熱にも強いので、熱い食材を扱うのに向いています。竹製のザルは、軽くて扱いやすく、麺類の水切りによく使われます。ただし、耐久性は劣ります。プラスチック製のザルは、安価で手軽に使えるのが利点です。大きさも様々なので、扱う食材の量に合わせて選びましょう。小さな豆などを扱う場合は、目の細かいザルを使うと良いでしょう。

ザルとセットで使うのが「ボウル」です。ボウルは、ザルから流れ落ちるお湯や煮汁を受け止めるために使います。ボウルを選ぶ際には、ザルが安定して乗せられる大きさや形状であることが重要です。また、ある程度の深さがあれば、お湯や煮汁がこぼれる心配もありません。

さらに、陸上げした食材を冷ますための道具があると便利です。うちわは、昔から使われている手軽な道具です。食材に風をあてることで、すばやく冷ます。うちわの他に、扇風機も効果的です。特に、ほうれん草などの青菜は、色止めのためにも手早く冷ますことが重要です。

このように、陸上げに適した道具は、食材や調理法によって使い分けることが大切です。それぞれの道具の特徴を理解し、最適なものを選ぶことで、より美味しく、見た目も美しい料理を作ることができます。

| 道具 | 素材 | 特徴 | 用途 |

|---|---|---|---|

| ザル | ステンレス | 丈夫、洗いやすい、熱に強い | 熱い食材 |

| 竹 | 軽い、扱いやすい、耐久性低い | 麺類の水切り | |

| プラスチック | 安価、手軽 | 様々な食材、大きさも豊富 | |

| ボウル | – | ザルが安定して乗せられる大きさ、ある程度の深さ | ザルからの水受け |

| 冷却用 | うちわ | 手軽 | 食材の冷却 |

| 扇風機 | 効果的 | 青菜などの色止め |

野菜の陸上げ

ほうれん草や小松菜といった葉物野菜をゆでた後、すぐに冷たい水にひたすのは避けましょう。熱いまま水につけると、せっかくの栄養分が流れ出てしまいます。まずザルに上げて、うちわなどであおいであら熱を取りましょう。それから冷たい水にさらすと、鮮やかな緑色が保たれ、歯ごたえもよくなります。

このあら熱を取る作業を「陸上げ」と言います。陸上げは、野菜の栄養を保ち、風味や食感を良くするための大切な調理方法です。特に葉物野菜は、熱に弱いビタミン類が多く含まれているため、陸上げすることで栄養分の損失を最小限に抑えられます。また、急激な温度変化によって細胞が壊れ、水っぽくなるのを防ぎ、シャキッとした食感に仕上がります。

ごぼうやにんじんなどの根菜類をゆでる際にも、陸上げは重要です。根菜類は固いため、やわらかくなるまでゆでる必要がありますが、ゆですぎると食感が損なわれます。そこで、芯に少しだけ硬さが残る程度でゆで汁から引き上げ、余熱で火を通すのがおすすめです。こうすることで、ちょうど良い歯ごたえになり、甘みも増します。

陸上げは、野菜の種類や状態によって、あおぐ時間や余熱の時間を調整する必要があります。それぞれの野菜に合った適切な陸上げを行うことで、野菜本来の美味しさを最大限に引き出し、料理を一層美味しく仕上げることができます。家庭料理で陸上げを意識するだけで、いつもの料理がワンランクアップすること間違いなしです。

| 野菜の種類 | 陸上げの方法 | 効果 |

|---|---|---|

| ほうれん草、小松菜などの葉物野菜 | ザルに上げて、うちわなどであおいであら熱を取る | 栄養分の損失を防ぎ、鮮やかな緑色とシャキッとした食感を保つ |

| ごぼう、にんじんなどの根菜類 | 芯に少しだけ硬さが残る程度でゆで汁から引き上げ、余熱で火を通す | ちょうど良い歯ごたえになり、甘みが増す |

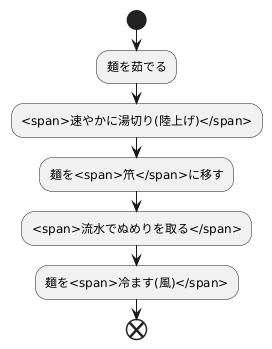

麺類の陸上げ

麺類、例えば蕎麦、うどん、素麺などは、茹で上がったタイミングで、速やかに湯切りをすること、いわゆる「陸上げ」が美味しさの秘訣です。茹で汁の中に麺を放置したままにしておくと、麺は水分を過剰に吸収し、伸びてしまいます。その結果、本来の食感が損なわれ、もちもちとした食感ではなく、べとついた、のどごしの悪い食感になってしまいます。

陸上げの際は、まず茹で上がった麺を、網目状の調理器具である笊に移します。そして、流水を勢いよく当てながら、麺の表面に付着したぬめりを丁寧に洗い流すことが重要です。ぬめりを取ることで、麺同士がくっつくのを防ぎ、一本一本が独立した、つるりとした食感が生まれます。流水で洗い流す時間は、麺の種類や太さによって調整しますが、ぬめりが取れ、麺が冷たくなるまでが目安です。

その後は、麺に風を当てて冷ます工程に移ります。うちわであおぐ、もしくは、自然の風にあてることで、麺の表面の水分が蒸発し、より一層コシが強くなります。特に、夏の暑い時期に食べる素麺は、しっかりと冷やすことで、キリッとしたのどごしと、爽やかな風味が際立ち、より美味しくいただけます。

このように、「陸上げ」は、単なる湯切り作業ではなく、麺の美味しさを最大限に引き出すための、非常に重要な工程と言えるでしょう。茹で時間だけでなく、陸上げにも気を配ることで、いつもの麺料理が格段に美味しくなります。

陸上げの応用

陸上げとは、食材を一度ゆでた後、冷水に浸して熱を止める調理技法です。野菜や麺類によく用いられますが、実は魚介類や豆腐など、様々な食材に応用できます。

例えば、魚介類の場合。海老やイカなどをゆでる際、陸上げすることで余熱でじっくりと火を通し、ふっくらとした仕上がりになります。火を通しすぎると固くなってしまう魚介類も、陸上げによって旨味を閉じ込めつつ、柔らかく仕上げることができるのです。

豆腐にも陸上げは有効です。豆腐は熱湯でゆでると、どうしても水っぽくなってしまうことがあります。しかし、陸上げをすることで余分な水分が抜け、しっかりとした食感を保つことができます。煮物に加える際などに、陸上げした豆腐を使うと味が染み込みやすく、煮崩れもしにくくなります。

陸上げの技術は、食材によって冷水に浸す時間などを調整する必要があります。葉物野菜のように繊細なものは短時間、根菜類などは長めに浸すなど、食材の特性に合わせて調整することで、より効果的に陸上げを活用できます。

家庭料理で陸上げを積極的に取り入れることで、素材本来の味を引き出し、食感も向上させることができます。プロの料理人がよく使う技法ですが、家庭でも簡単に実践できます。様々な食材で試してみることで、陸上げの技術をより深く理解し、料理の幅を広げることができるでしょう。普段の料理に一手間加えるだけで、ワンランク上の仕上がりを目指せるはずです。

| 食材 | 陸上げの効果 | 冷水への浸漬時間 |

|---|---|---|

| 魚介類 (海老、イカなど) | 余熱でじっくり火を通し、ふっくらとした仕上がりになる。旨味を閉じ込めつつ、柔らかく仕上げる。 | – |

| 豆腐 | 余分な水分が抜け、しっかりとした食感を保つ。味が染み込みやすく、煮崩れもしにくい。 | – |

| 葉物野菜 | – | 短時間 |

| 根菜類 | – | 長め |

まとめ

ゆでたり煮たりした食材を、熱湯から取り上げて冷ます調理法を「陸揚げ」といいます。ざるにあげてうちわであおぐ姿を陸に揚げる様子に見立てたことから、この名前がつきました。一見単純な作業に見えますが、料理の仕上がりを左右する大切な技術です。

陸揚げは、様々な効果をもたらします。まず、食材の色鮮やかさを保ちます。ゆで汁に浸かったままにしておくと、野菜であればくすんだ色になり、肉や魚であれば変色してしまうことがあります。陸揚げすることで、余熱での加熱を防ぎ、本来の色味を保つことができます。次に、風味を逃がしません。ゆで汁の中に風味成分が溶け出してしまうのを防ぎ、素材本来の味を閉じ込めます。また、歯ごたえの良い食感に仕上がります。余熱で火が通り過ぎるのを防ぎ、野菜であればシャキシャキとした食感、麺類であれば程よいコシを保つことができます。

陸揚げは、野菜、麺類、魚介類、豆腐など、様々な食材に用いることができます。青菜をゆでた後、すぐに冷水に取るのも陸揚げの一種です。そうめんやひやむぎなどの麺類を冷水でしめるのも、陸揚げの技術です。また、煮魚を作る際にも、煮汁から取り出して冷ますことで、魚の身が崩れるのを防ぎ、ふっくらと仕上げることができます。

陸揚げを行う際には、適切な道具を選ぶことが大切です。ざるは、食材の水気を切るのに最適です。素材によっては、網じゃくしや菜箸を使うこともあります。また、うちわや扇風機を使って風を送ることで、冷却効果を高めることができます。そして、食材の種類や状態に合わせて、適切なタイミングと方法で行うことが重要です。例えば、葉物野菜は短時間でさっとゆで、すぐに冷水に取ります。根菜類は、じっくりと火を通してから冷まします。

陸揚げは、家庭料理からプロの料理人の世界まで、幅広く活用されている技術です。この技術を身につけることで、いつもの料理が格段においしくなります。ぜひ、毎日の料理に取り入れて、その効果を実感してみてください。

| 陸揚げとは | 効果 | 対象食材 | 道具 | ポイント |

|---|---|---|---|---|

| ゆでたり煮たりした食材を熱湯から取り上げて冷ます調理法 |

|

|

|

食材の種類や状態に合わせて適切なタイミングと方法で行う |