滋味あふれる薯鮨の世界

料理を知りたい

先生、「薯鮨・芋鮨」って、どんな料理のことですか?ヤマノイモを使うって書いてあるけど、お寿司の一種なんでしょうか?

料理研究家

いい質問だね。薯鮨・芋鮨は、ヤマノイモを蒸して砂糖、塩、酢を加えて練りながら炊いたものだよ。確かに「鮨」って字が入っているけど、私たちが普段食べる握り寿司とは少し違うんだ。

料理を知りたい

じゃあ、握り寿司とはどう違うんですか?魚は使わないんですよね?

料理研究家

その通り、魚は使わないよ。この芋鮨を他の材料と合わせて小さな寿司のような形にして、前菜として使われることが多いんだ。だから、ご飯とネタを組み合わせた握り寿司とは別物と考えていいよ。ヤマノイモをベースにした甘酸っぱい料理だね。

薯鮨・芋鮨とは。

「料理」や「台所」に関する言葉、『薯鮨・芋鮨』(山の芋を蒸して、砂糖、塩、酢を加えて、お湯で温めながら練り混ぜて炊いたもの。この芋鮨と他の材料を合わせて小さな鮨を作り、食事の前に出す料理などに使います。)について

薯鮨とは何か

薯鮨(いもずし)とは、里芋に似たヤマノイモを主材料とした、日本の伝統的な発酵食品です。その歴史は古く、古くは保存食として重宝されてきました。現代では、その独特の風味と食感が好まれ、各地で受け継がれています。

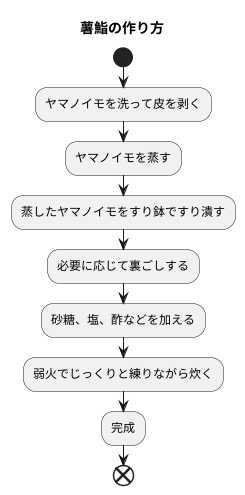

薯鮨を作る最初の工程は、ヤマノイモを丁寧に洗って皮を剥き、蒸し器でじっくりと蒸すことです。蒸しあがったヤマノイモは箸がすっと通るほど柔らかく仕上がります。この柔らかくなったヤマノイモを熱いうちにすり鉢に入れ、滑らかになるまで丹念にすり潰します。すり潰したヤマノイモをさらに滑らかにするために、裏ごしをする地域もあります。

滑らかになったヤマノイモに、砂糖、塩、酢などを加えます。それぞれの配合は地域や家庭によって異なり、各家庭の味を守り続けています。これらの材料を混ぜ合わせた後、弱火でじっくりと練りながら炊いていきます。この工程が薯鮨の風味と食感の決め手となります。ヤマノイモのでんぷんが糖化することで、ほのかな甘みが生まれます。また、酢を加えることで、独特の酸味と保存性が高まります。

こうして出来上がった薯鮨は、そのまま食べるのはもちろん、様々な食材と組み合わせることで、さらに美味しさが広がります。例えば、彩り豊かな野菜と共に盛り付ければ、見た目も華やかな前菜になります。また、お酒の肴としても相性抜群です。日本酒や焼酎と共に味わえば、その奥深い味わいが一層引き立ちます。

地域によっては、祝い事や祭りなどの特別な日に薯鮨が作られることもあります。古くから伝わる伝統的な製法を守りながら、それぞれの地域で独自の工夫が凝らされ、日本の食文化を彩ってきました。薯鮨は、先人たちの知恵と工夫が詰まった、日本の食文化を代表する貴重な発酵食品と言えるでしょう。

薯鮨の作り方

薯蕷鮨は、丁寧に手作りすることで、その滋味深い味わいを存分に楽しむことができます。まず、良質な大和芋を選びましょう。ひだひだが少なく、ずっしりと重みのあるものがおすすめです。選び抜いた大和芋は、流水で丁寧に土や汚れを洗い流し、皮を剥きます。皮を剥いた大和芋は、変色を防ぐためにもすぐに蒸し器へ。蒸し器に火をかけ、強火で30分から40分、竹串がすっと通るまでしっかりと蒸します。大和芋が蒸しあがったら、熱いうちにすり鉢に移し、滑らかになるまですり潰します。すりこぎを円を描くように動かし、根気よくすり潰していくのが、滑らかな薯蕷鮨を作るコツです。もしくは、フードプロセッサーを用いれば、より手軽に滑らかに仕上げることができます。滑らかになった大和芋に、砂糖と塩、酢を加えます。砂糖は、大和芋本来の甘さを引き立てる上白糖がおすすめです。塩は、全体の味を引き締める天然塩を選びましょう。酢は、まろやかな酸味の米酢を使用するのが一般的です。材料を混ぜ合わせたら、鍋に移し替え、弱火でじっくりと練りながら炊いていきます。焦げ付きやすいので、木べらで絶えず鍋底をこするように混ぜることが大切です。大和芋の水分が徐々に飛んでいき、全体がもちもちとした状態になったら火を止めます。炊きあがった薯蕷鮨は、バットなどの平らな容器に移し、粗熱を取ります。粗熱が取れたら、冷蔵庫でしっかりと冷やし、味を馴染ませます。冷蔵庫で一晩寝かせることで、味がより一層深まります。丹精込めて作った薯蕷鮨は、格別な味わいです。お好みで、わさび醤油や柚子味噌などを添えてお召し上がりください。

| 材料 | ポイント |

|---|---|

| 大和芋 | ひだひだが少なく、ずっしりと重みのあるもの |

| 砂糖 | 上白糖 |

| 塩 | 天然塩 |

| 酢 | 米酢 |

| 工程 | ポイント |

|---|---|

| 大和芋を洗う | 流水で丁寧に土や汚れを洗い流し、皮を剥く |

| 大和芋を蒸す | 強火で30分~40分、竹串がすっと通るまで |

| 大和芋をすり潰す | すり鉢ですりこぎを円を描くように、もしくはフードプロセッサー |

| 調味料を加える | 砂糖、塩、酢 |

| 加熱 | 弱火でじっくりと練りながら、木べらで絶えず鍋底をこするように混ぜる |

| 粗熱を取る | バットなどの平らな容器に移す |

| 冷やす | 冷蔵庫で一晩寝かせる |

薯鮨の味わい

薯鮨は、山芋を酢と砂糖で調味した、日本の伝統的な保存食です。その味わいは、山芋本来の素朴な風味と、砂糖の優しい甘み、酢の爽やかな酸味が絶妙に調和し、何とも言えない奥深さを醸し出しています。口に含むと、ねっとりとした独特の食感が広がり、ほのかな酸味が後味をさっぱりとさせてくれます。そのまま何もつけずに味わうのも良いですが、わさびや醤油、生姜などの薬味を添えることで、風味の変化を楽しむことができます。わさびのツンとした辛みは薯鮨の甘みを引き立て、醤油の香ばしい風味は味わいに深みを与え、生姜のさっぱりとした香りは口の中をリフレッシュさせてくれます。

薯鮨は他の食材との相性も抜群です。新鮮な野菜と共に味わえば、食感の対比と素材それぞれの持ち味が引き立ちます。きゅうりのシャキシャキとした食感や、レタスの瑞々しさは、薯鮨のねっとりとした食感と相まって、楽しい食感を生み出します。また、魚介類との組み合わせもおすすめです。白身魚や貝類の淡白な味わいは、薯鮨の甘酸っぱい味付けとよく合います。

特に、酢飯との組み合わせは定番と言えるでしょう。一口大に握った薯鮨寿司は、見た目にも美しく、おもてなし料理としても最適です。季節の野菜や魚介類を添えれば、彩りも豊かになり、さらに華やかな一品に仕上がります。例えば、春には菜の花、夏には茗荷、秋には菊花、冬には柚子皮など、季節感を演出する食材を添えることで、目でも舌でも楽しめる一皿となります。また、お祝いの席などでは、鯛や海老などの縁起の良い食材を添えるのもおすすめです。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 味わい | 山芋本来の素朴な風味、砂糖の優しい甘み、酢の爽やかな酸味が調和した奥深い味わい |

| 食感 | ねっとりとした独特の食感、後味は酸味でさっぱり |

| 薬味 | わさび(辛み)、醤油(香ばしい風味)、生姜(さっぱりとした香り) |

| 食材の相性 |

|

| 季節の食材 | 春(菜の花)、夏(茗荷)、秋(菊花)、冬(柚子皮)など |

| お祝いの席での食材 | 鯛、海老など |

薯鮨と寿司

薯鮨とは、その名前が示す通り「鮨」の一種であり、古くから日本の食文化の中で親しまれてきました。奈良県や和歌山県といった地域では、特に郷土料理として大切に受け継がれており、祭りや祝い事などの特別な席で振る舞われることも多く、地域の人々の生活に深く根付いています。

薯鮨の最大の特徴は、一般的な握り寿司とは異なり、ご飯を使わずにヤマノイモを主材料としている点です。すりおろしたヤマノイモを、なめらかになるまできめ細かくすり鉢で丁寧にすり、それを型に入れて成形します。この成形したヤマノイモの上に、彩り豊かに魚介類や野菜などを綺麗に飾り付け、寿司のような見た目になるよう仕上げていきます。

ヤマノイモの種類としては、粘りの強い大和芋や伊勢芋などがよく使われます。これらの芋は、独特の粘りと風味が薯鮨に欠かせない要素となっています。また、地域によっては、ヤマノイモに麦や米を混ぜ込むことで、食感に変化をつける工夫も凝らされています。

薯鮨に乗せる具材は、地域や家庭によって様々です。鯖や鮭などの魚介類の塩漬けや酢漬けが定番ですが、その他にも、にんじんや椎茸などの野菜の煮物、錦糸卵などを用いることもあります。これらの具材は、ヤマノイモの淡い味わいと調和し、見た目にも美しい一皿を作り上げます。

薯鮨は、その見た目と味わいが「芋の寿司」と呼ぶにふさわしい、日本の食文化の繊細さと奥深さを象徴する一品と言えるでしょう。近年では、その独特の食感と風味が評価され、創作料理の食材としても注目を集めており、様々な新しい調理法が生まれています。例えば、ヤマノイモに様々な調味料や香辛料を加えることで、風味のバリエーションを広げたり、洋風のソースと組み合わせることで、新しい味の組み合わせを探求したりと、様々なアレンジレシピが開発されています。このように、伝統的な調理法を守りながらも、新しい試みを取り入れ、進化を続ける薯鮨は、これからも日本の食卓を彩り豊かにしてくれることでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 料理名 | 薯鮨 |

| 種類 | 鮨(ご飯の代わりにヤマノイモを使用) |

| 地域 | 奈良県、和歌山県など |

| 主材料 | ヤマノイモ(大和芋、伊勢芋など) |

| その他材料 | 麦、米(地域による)、魚介類(鯖、鮭など)の塩漬け・酢漬け、野菜(にんじん、椎茸など)の煮物、錦糸卵など |

| 特徴 | ご飯を使わず、ヤマノイモを主材料とする。具材は地域や家庭によって様々。 |

| 調理方法 | ヤマノイモをすりおろし、型に入れて成形。上に具材を飾り付ける。 |

薯鮨の保存方法

薯鮨は、保存状態に気を配ることで、その独特の風味と食感をより長く楽しむことができます。まず、冷蔵保存の場合、清潔な保存容器を選びましょう。薯鮨を容器に入れた後、空気に触れると乾燥や変色の原因となるため、ぴったりとラップを密着させるか、もしくは保存袋に入れて空気を抜いてしっかりと封をしましょう。冷蔵庫での保存期間は、製造日からおよそ3~4日が目安です。

冷凍保存をする場合は、急速冷凍がおすすめです。急速冷凍することで、薯鮨の中の水分が均一に凍り、解凍した際の品質低下を最小限に抑えることができます。冷凍保存用の袋、もしくはラップで包み、金属製のバットなどに置いて冷凍庫へ。こうして急速冷凍することで、約1か月の保存が可能です。食べる際は、冷蔵庫に移して一晩かけてゆっくりと解凍するのがおすすめです。時間がない場合は、流水解凍もできますが、常温での自然解凍は避けてください。急激な温度変化は、薯鮨の風味を損なう原因となります。解凍後は、できるだけ早く食べきりましょう。一度解凍した薯鮨は、再冷凍は避けましょう。再冷凍を行うと、品質の劣化が早まり、風味や食感が悪くなるだけでなく、衛生面でも不安が生じます。

特に、手作りした薯鮨は、保存料などの添加物を使用していないため、市販のものと比べて保存期間が短くなります。そのため、手作りした薯鮨は、2~3日以内に食べきるのが理想です。保存方法をしっかり守り、風味豊かな薯鮨を美味しく安全に楽しみましょう。

| 保存方法 | 手順 | 保存期間 | 解凍方法 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 冷蔵 | 清潔な保存容器に薯鮨を入れ、ラップを密着させるか、保存袋に入れて空気を抜いてしっかりと封をする。 | 製造日から約3~4日 | – | 空気に触れると乾燥や変色の原因となる。 |

| 冷凍 | 冷凍保存用の袋、もしくはラップで包み、金属製のバットなどに置いて冷凍庫へ。 | 約1か月 | 冷蔵庫に移して一晩かけてゆっくり解凍 (時間がない場合は流水解凍も可) |

常温での自然解凍は避ける。 解凍後はできるだけ早く食べきる。 一度解凍した薯鮨は再冷凍しない。 |

| 手作りした場合 | – | 2~3日以内 | – | 保存料などの添加物を使用していないため、市販のものと比べて保存期間が短い。 |