魚をおろすなら出刃包丁

料理を知りたい

先生、出刃包丁ってどんな包丁ですか?魚をさばく時に使うんですよね?

料理研究家

そうだよ。出刃包丁は、魚をさばく時に使う和包丁の一種で、刃が厚くて重いのが特徴だね。だから魚の骨まで切ることができるんだよ。

料理を知りたい

へえー、普通の包丁より切れ味がいいんですか?あと、大きさの種類とかあるんですか?

料理研究家

切れ味というより、厚みと重さで骨を断ち切るんだ。家庭で使うなら、小回りが利く小さい出刃包丁がおすすめだよ。鯵くらいの魚なら刃渡り10~12cm、鯖より大きい魚なら15~20cmのものがいいよ。

出刃包丁とは。

料理をする場所で使う道具の一つに『出刃包丁』があります。これは、主に魚をさばく時に使う、昔から日本で使われている種類の包丁です。包丁の金属部分は厚くて重いため、魚の骨も切ることができます。家庭で使うなら、小回りがよく、あじくらいの大きさの魚をさばくのに適した、刃渡り10~12㎝の小さい出刃包丁がおすすめです。さばよりも大きな魚をさばく場合は、刃渡り15~20㎝のものが良いでしょう。ちなみに、昔から日本で使われている包丁は、西洋から入ってきた包丁に比べて、刃の部分は切れやすい反面、欠けやすいという特徴があります。出刃包丁の他に、刺身包丁や野菜を切る包丁など、用途に合わせて様々な形の包丁があります。西洋から入ってきた包丁は、一般的に刃が薄くて幅が広く、代表的なものに、先が尖っていて主に肉を切るのに使われる牛刀と呼ばれる包丁があります。

出刃包丁とは

出刃包丁は、主に魚をさばく時に使う日本の伝統的な包丁です。和包丁の一種で、西洋の包丁に比べて刃の部分は壊れやすい反面、非常に鋭い切れ味を持っています。出刃包丁は、その中でも特に魚の骨まで切れる厚みと重さを持つ刃が特徴です。魚を丸ごと一匹さばく際に、頭を切り落とす、骨を断ち切る、といった作業に欠かせない道具と言えるでしょう。その力強さと鋭い切れ味のおかげで、魚料理を好む人たちにとって、なくてはならないものとなっています。

家庭で使う場合は、小回りが利く小出刃包丁がおすすめです。小出刃包丁にも様々な種類があり、刃渡りによって、適した魚の大きさが違います。鯵くらいの大きさの魚であれば、刃渡り10~12㎝の小出刃包丁が使いやすいでしょう。小ぶりで扱いやすく、細かい作業にも向いています。一方、鯖以上の大きな魚には、刃渡り15~20㎝のものを選ぶと良いでしょう。大きな魚でも骨を断ち切るのに十分な力強さを持ち、作業効率も上がります。出刃包丁を選ぶ際には、家庭でよく使う魚の大きさを考えて、適切な刃渡りのものを選ぶことが大切です。

出刃包丁は、しっかりと手入れをすることで、切れ味を長く保つことができます。使用後は、すぐに洗い、水気をよく拭き取ってから保管しましょう。また、定期的に砥石で研ぐことで、切れ味がよみがえります。出刃包丁は、適切な使い方と手入れをすることで、長く愛用できる、頼もしい調理道具です。

| 種類 | 特徴 | 用途 | 刃渡り | 適切な魚 |

|---|---|---|---|---|

| 出刃包丁 | 和包丁、鋭い切れ味、厚みと重さのある刃 | 魚の骨まで切断、頭を切り落とす | – | – |

| 小出刃包丁 | 小ぶりで扱いやすい、細かい作業にも向く | 家庭用 | 10~12cm | 鯵くらいの大きさ |

| 小出刃包丁 | 大きな魚でも骨を断ち切る力強さ | 家庭用 | 15~20cm | 鯖以上の大きさ |

和包丁と洋包丁の違い

和包丁と洋包丁は、異なる歴史と用途を持つ調理道具です。包丁選びを適切に行うためには、それぞれの特性を理解することが大切です。

和包丁は、日本の伝統的な包丁です。古くから日本で発展し、魚を捌いたり、野菜を切ったりと、様々な調理場面で活躍してきました。片刃と呼ばれる、刃の一方だけが研がれているものが多く、非常に鋭い切れ味が特徴です。この鋭い切れ味は、食材の繊維を傷つけずに切ることができるため、素材本来の味を引き出すのに役立ちます。代表的な和包丁には、魚の骨を断ち切る厚みのある出刃包丁、繊細な作業に適した刺身包丁、野菜を刻むのに用いる菜切り包丁などがあります。素材や用途に合わせて様々な種類があり、職人が一つ一つ丁寧に仕上げるため、高価なものも多いです。

一方、洋包丁は明治時代に欧米から伝わった包丁です。刃の両側が研がれている両刃が主流で、肉や野菜など様々な食材に対応できます。一般的に刃が薄く幅広で、代表的なものに牛刀と呼ばれる、先端が尖った肉切り包丁があります。他にも、パン切り包丁、ペティナイフなど、様々な種類があります。洋包丁は、大量生産されるため比較的安価で手に入りやすく、家庭でも広く使われています。

このように、和包丁と洋包丁はそれぞれ異なる特性を持っています。和包丁は切れ味が鋭く、繊細な作業に向いており、洋包丁は汎用性が高く、様々な食材に対応できます。魚を捌く際には切れ味の鋭い和包丁の出刃包丁、肉を切る際には洋包丁の牛刀といったように、用途に応じて使い分けることで、より効率的に、そして美味しく料理を楽しむことができます。

| 項目 | 和包丁 | 洋包丁 |

|---|---|---|

| 歴史 | 日本の伝統的な包丁 | 明治時代に欧米から伝来 |

| 刃 | 片刃(多くは) | 両刃(主流) |

| 切れ味 | 非常に鋭い | 比較的鋭い |

| 用途 | 魚を捌く、野菜を切るなど | 肉、野菜など様々な食材 |

| 代表例 | 出刃包丁、刺身包丁、菜切り包丁 | 牛刀、パン切り包丁、ペティナイフ |

| 価格 | 高価なものが多い | 比較的安価 |

| その他 | 職人が一つ一つ丁寧に仕上げる | 大量生産 |

出刃包丁の使い方

出刃包丁は、その名の通り魚を捌くために作られた包丁です。厚みがあり重みのある刃が特徴で、この重さを活かすことで、魚の骨や硬い部分を力強く切断することができます。

まず、出刃包丁を使う上で最も大切なのは持ち方です。柄をしっかりと握り、人差し指と親指を刃の付け根付近に添えるようにすることで、包丁を安定させ、正確な切り込みを入れることができます。

魚の骨を切る際は、刃先を骨に垂直に当て、包丁の重さを利用して上から押し切るようにします。この時、腕の力だけでなく、体全体の重心も利用することで、よりスムーズに切ることができます。力任せに引いたり、こじったりすると、刃こぼれや破損の原因となるばかりか、怪我の危険性も高まるため避けましょう。特に冷凍された魚や、非常に硬い骨を切る場合は、無理せず専用の道具を使う、もしくは魚屋さんで処理してもらうなど工夫が必要です。

出刃包丁は切れ味が鋭いため、扱いを間違えると大きな怪我に繋がる可能性があります。使用中は周囲に人がいないか、まな板が安定しているかなど、安全に配慮した環境で行いましょう。また、食材を切る際には、指を刃から十分に離し、「猫の手」と呼ばれるように指先を内側に丸めて添えることで、指を切る事故を防ぐことができます。

使用後は、すぐに洗剤とスポンジで丁寧に洗い、しっかりと乾燥させましょう。濡れたまま放置すると錆の原因となります。保管は、他の調理器具とぶつからないように、専用の鞘に入れるか、包丁立てに収納することをお勧めします。

適切な手入れと使い方を心掛けることで、出刃包丁は長く愛用できるだけでなく、魚料理の腕前も向上することでしょう。家庭で新鮮な魚を美味しく味わうために、出刃包丁を正しく使いこなせるようになりましょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 用途 | 魚の骨や硬い部分を切断する |

| 特徴 | 厚みがあり重みのある刃 |

| 持ち方 | 柄をしっかりと握り、人差し指と親指を刃の付け根付近に添える |

| 骨の切り方 | 刃先を骨に垂直に当て、包丁の重さを利用して上から押し切る |

| 注意点 | 力任せに引いたり、こじったりしない 冷凍魚や非常に硬い骨には専用の道具を使用するか、魚屋に依頼する |

| 安全対策 | 周囲に人がいないか確認 まな板を安定させる 指を刃から十分に離し、「猫の手」で食材を支える |

| 使用後の処理 | 洗剤とスポンジで丁寧に洗い、しっかりと乾燥させる |

| 保管方法 | 専用の鞘に入れるか、包丁立てに収納する |

出刃包丁の選び方

魚をさばくのに欠かせない出刃包丁。その選び方を詳しくご紹介します。まず包丁の大きさ、特に刃渡りは重要なポイントです。扱う魚の大きさに合わせて選ぶことで、作業効率が格段に上がります。

比較的小さな魚、例えば鯵や鰯、鯛などをさばく機会が多い方は、刃渡り10~12㎝程度の小出刃包丁がおすすめです。小回りが利き、細かい作業もしやすいため、繊細なさばき方が求められる魚に最適です。また、身が薄い魚を綺麗に三枚おろしにする際にも、小出刃包丁の細やかな扱いが役立ちます。

一方、鯖や鰤、鰹など、大型の魚をさばくことが多い方は、刃渡り15~20㎝の出刃包丁を選びましょう。大きな魚を力強くさばく際に、安定感と切れ味の持続性が求められます。大きな刃は骨を断ち切る際にも役立ち、作業時間を短縮できます。

刃渡りを決めたら、次は鋼材の種類に注目しましょう。出刃包丁には様々な鋼材が用いられていますが、切れ味が良く、錆びにくい鋼材を選ぶことが大切です。安来鋼や白紙鋼などは、プロの料理人にも愛用されており、切れ味と耐久性に優れています。これらの鋼材は長持ちし、適切なお手入れをすれば長く使い続けることができます。

最後に、柄の部分にも気を配りましょう。柄の材質は、朴の木や栗の木などが一般的で、水に濡れても滑りにくいという特徴があります。また、柄の形状も手に馴染みやすく、握りやすいものを選びましょう。長時間の使用でも疲れにくく、安全に作業を行うことができます。

自分に合った出刃包丁を選ぶことで、魚をさばく作業がよりスムーズになり、料理の楽しさが広がります。選び方のポイントを参考に、最適な一本を見つけてください。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 包丁の大きさ(刃渡り) |

|

| 鋼材の種類 | 安来鋼や白紙鋼など(切れ味が良く、錆びにくい) |

| 柄の部分 |

|

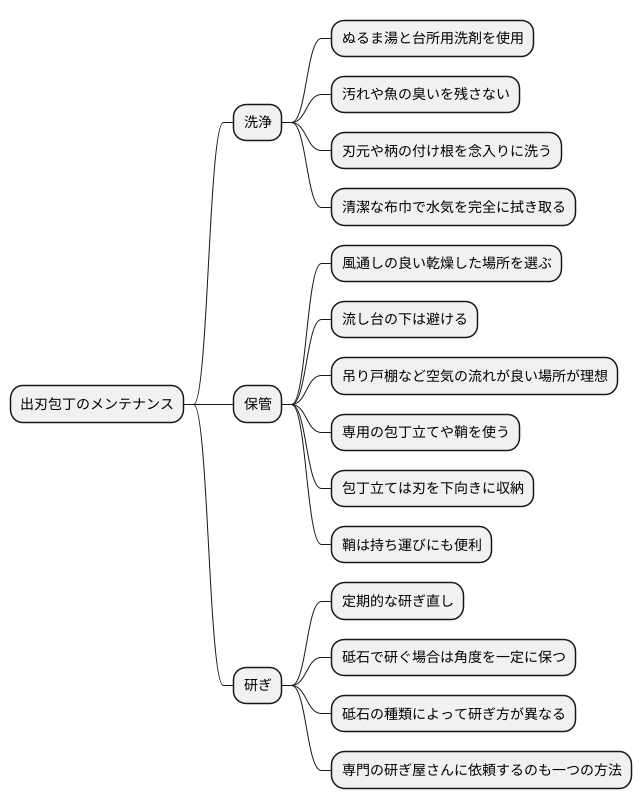

出刃包丁の保管方法

魚を捌く際に欠かせない出刃包丁。その力強い切れ味を長く保つためには、適切な保管方法が重要です。使い終わった後は、すぐにぬるま湯と台所用洗剤で丁寧に洗いましょう。汚れや魚の臭いが残っていると、錆の原因になります。特に刃元や柄の付け根部分は汚れが溜まりやすいので、念入りに洗い流してください。洗い終えたら、清潔な布巾で水気を完全に拭き取ります。濡れたまま放置すると、あっという間に錆びてしまいます。

出刃包丁の保管場所は、風通しの良い乾燥した場所を選びましょう。湿気が多い場所は錆びの原因となります。流し台の下などは避け、できれば吊り戸棚など、空気の流れが良い場所が理想的です。他の金属製の調理器具と直接触れさせると、刃が欠けたり傷ついたりする可能性があります。そのため、専用の包丁立てや、刃を覆う鞘を用意することをおすすめします。包丁立てを使う場合は、刃を下向きにして収納することで、刃先を保護し、安全に保管できます。鞘は、持ち運びの際にも刃を守ってくれるので便利です。

切れ味を長く保つためには、定期的な研ぎ直しも欠かせません。砥石を使って研ぐ場合は、包丁の刃の角度を一定に保ちながら、丁寧に研ぎましょう。砥石の種類によって適切な研ぎ方が異なるため、事前に確認しておくことが大切です。家庭で研ぐのが難しいと感じたり、砥石を持っていない場合は、専門の研ぎ屋さんに依頼するのも一つの方法です。プロの技術で、まるで新品のような切れ味を取り戻してくれます。正しい保管と日頃のお手入れで、出刃包丁を末永く愛用しましょう。