従兄弟煮:あずきと野菜の滋味

料理を知りたい

先生、『従兄弟煮』って、変わった名前ですよね。どういう意味なんですか?

料理研究家

そうだね、珍しい名前だよね。『従兄弟煮』は、あずきと野菜をみそで煮た料理のことだよ。名前の由来にはいくつか説があるんだ。

料理を知りたい

へえ、いくつかあるんですね!どんな説があるんですか?

料理研究家

まず、お正月に作るみそ汁の『おこと汁』がなまったという説。それから、材料を硬いものから順に入れていく様子を『おいおい(甥)』『めいめい(姪)』と語呂合わせした説。さらに、野菜ばかり使うので『野菜どうしで近親だから』という説もあるんだよ。

従兄弟煮とは。

小豆と野菜を味噌で煮た料理、「従兄弟煮」について説明します。この料理の名前の由来には諸説あります。まず、仕事始めに作られる味噌汁を「おこと汁」と言うのですが、これがなまって「従兄弟煮」になったという説があります。次に、材料を硬いものから順に入れていく様子を、「おいおい(甥)」「めいめい(姪)」と語呂合わせしたことから、この名前になったという説もあります。最後に、肉や魚を使わず野菜だけを煮込むため、野菜同士が親戚のようなものだから、という意味で「従兄弟煮」と呼ぶようになったという説もあります。

従兄弟煮とは

従兄弟煮とは、小豆と色々な野菜を味噌でじっくりと煮込んだ、日本の伝統的な煮物です。小豆と野菜という、一見組み合わせとしては意外な食材が、味噌の力によって見事に調和し、奥深い味わいを生み出します。その温かく滋味あふれる味は、どこか懐かしさを覚えさせ、日本の家庭料理の代表と言えるでしょう。

小豆は煮込むことでほっくりと柔らかく、野菜はそれぞれの持ち味を保ちつつ、程よく食感が残ります。この異なる食感が口の中で混ざり合うことで、独特の楽しさが生まれます。味噌のコクと香りが全体を優しく包み込み、小豆の自然な甘みと野菜の旨みが引き立ちます。

従兄弟煮の魅力の一つは、決まった野菜の種類がないことです。旬の野菜や冷蔵庫にある野菜を自由に組み合わせることができ、家庭ごとの味を楽しむことができます。根菜類は柔らかく甘みを増し、葉物野菜はしんなりと優しく、きのこ類は旨みを吸い込んで、それぞれの個性を発揮します。里芋、大根、人参といった根菜類はもちろん、白菜や小松菜などの葉物野菜、しいたけやえのきなどのきのこ類など、加える野菜によって彩りも栄養価も変わります。冷蔵庫の残り野菜を活用するのにも最適な料理です。

味付けも味噌の種類や、砂糖や醤油の量を加減することで、各家庭の味を作り出せます。砂糖と醤油で甘辛く煮詰める地域もあれば、味噌本来の味を活かした、あっさりとした味付けを好む地域もあります。このように、従兄弟煮は、各地域の食文化や家庭の好みに合わせて変化してきた、まさに家庭の味と言えるでしょう。古くから日本の食卓で愛されてきた従兄弟煮は、今もなお多くの人々に親しまれる、滋味深い一品です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 料理名 | 従兄弟煮 |

| 材料 | 小豆、様々な野菜(根菜類、葉物野菜、きのこ類など)、味噌、砂糖、醤油 |

| 特徴 |

|

| 味付け |

|

| 野菜の例 |

|

名前の由来

「従兄弟煮」という、少し風変わりな名前の料理があります。この料理名の由来には、いくつかの興味深い説が伝えられています。

一つ目の説は、お正月に食べるお祝いの汁物である「おこと汁」から変化したというものです。「おこと汁」は味噌で仕立てた汁物で、様々な野菜や餅などを入れて煮込みます。この「おこと汁」と従兄弟煮は、使われる材料や煮込む調理法が似ていることから、名前が少しずつ変化して「従兄弟煮」になったと考えられています。

二つ目の説は、野菜を煮る順番にまつわる語呂合わせに由来するというものです。様々な野菜を煮込む際、その順番を「おいおい(甥々)」「めいめい(姪々)」と語呂合わせしました。この「おいめい」が転じて「いとこ(従兄弟)」となり、「従兄弟煮」という名前に落ち着いたというわけです。

三つ目の説は、この料理に肉や魚などの動物性食品を使わず、野菜だけを煮込むことに由来するというものです。野菜だけを使うことから、「野菜同士で近親である」という意味合いで「従兄弟煮」と名付けられたという説です。

このように、「従兄弟煮」の名前の由来には様々な説があり、どれも興味深いものばかりです。どれが本当の由来かは定かではありませんが、これらの説に触れることで、この料理が古くから親しまれ、様々な歴史や文化が絡み合っていることを感じることができます。名前の由来を考えながら味わうと、一層美味しく感じられるかもしれません。

| 説 | 内容 |

|---|---|

| おこと汁由来説 | お正月の汁物「おこと汁」から変化。材料や調理法が似ている。 |

| 語呂合わせ由来説 | 野菜を煮る順番の語呂合わせ「おいおい(甥々)」「めいめい(姪々)」が転じて「いとこ(従兄弟)」に。 |

| 野菜のみ使用由来説 | 肉や魚を使わず野菜だけを煮込むため、「野菜同士で近親」という意味で「従兄弟煮」。 |

材料と作り方

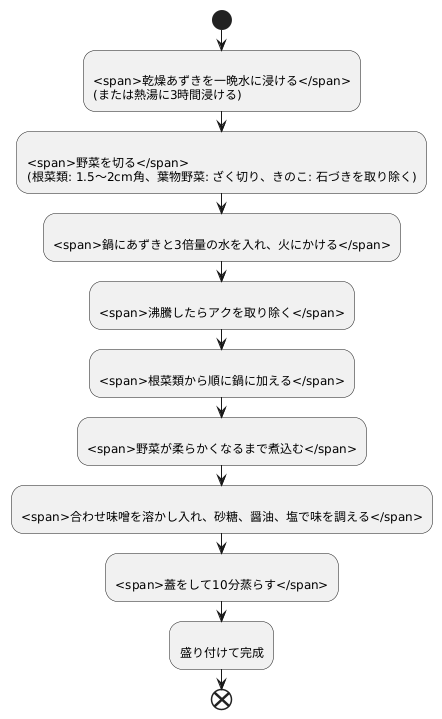

あずきを使った滋味深い従兄弟煮の作り方を、材料の準備から丁寧にご紹介します。まず、乾燥あずきは一晩水に浸けておくことが大切です。たっぷりの水に浸すことで、あずきが十分に水分を含み、煮崩れしにくく、ふっくらと仕上がります。一晩浸ける時間がない場合は、熱湯に3時間ほど浸ける方法でも代用できます。

次に、野菜を切っていきます。従兄弟煮には、大根、人参、ごぼうなどの根菜類がよく合います。これらの根菜は、皮を剥いて、1.5~2センチ角の食べやすい大きさに切りましょう。里芋やこんにゃくを加える場合は、それぞれ下茹でしておくと味が染み込みやすくなります。葉物野菜を使う場合は、ほうれん草や小松菜などをざく切りにします。きのこ類は、しめじやしいたけなど、お好みのものを選び、石づきを取り除いてほぐしておきましょう。

いよいよ煮込みに入ります。鍋に水気を切ったあずきと、あずきの3倍量の水を入れて火にかけます。沸騰したら、丁寧にアクを取り除くことが大切です。アクが残っていると、仕上がりの味が濁ってしまうため、丁寧に取り除きましょう。アクを取り除いたら、根菜類から順に鍋に加えていきます。火の通りにくい野菜から加えることで、すべての野菜が均一に柔らかく煮えます。

野菜が柔らかくなるまでじっくりと煮込んだ後、味噌を溶かし入れます。味噌の種類はお好みで選んでいただいて構いませんが、合わせ味噌がおすすめです。味噌を加えたら、味見をしながら、砂糖や醤油で甘さを加えたり、塩で味を調えましょう。

最後に、火を止めて蓋をして10分ほど蒸らすと、味が全体に染み渡り、より美味しくなります。器に盛り付け、お好みで七味唐辛子や柚子胡椒を添えて召し上がってください。

様々なバリエーション

「従兄弟煮」はその名前の由来となる里芋と大根を使うことが基本ですが、地域や家庭によって実に様々な形があります。使う野菜の種類はもちろん、味付けも大きく異なり、まさに十人十色と言えるでしょう。

東北地方では、鮭や鱈などの魚介類を加えるのが特徴です。海の幸のうまみが野菜にしみ込み、滋味深い味わいに仕上がります。鮭の切り身や鱈のアラなど、手に入りやすい魚介類を使うことで、手軽に海の恵みを取り入れることができます。内陸部で海産物が貴重だった時代の名残かもしれません。また、雪深い地域では保存食としての役割も担っていたと考えられます。

関東地方では、醤油と砂糖で甘辛く煮詰めることが多いようです。濃いめの味付けがご飯によく合い、食卓の定番として親しまれています。砂糖の量を調整することで、甘さを控えたものから、こっくりとした甘煮まで、好みに合わせた味付けが可能です。また、みりんを加えることで、照りとコクが増し、より一層美味しくなります。

関西地方では、だし汁を使ってあっさりとした味付けにすることが多いようです。昆布や鰹節から丁寧にとっただし汁が、野菜本来のうまみを引き立てます。素材の味を活かした上品な味わいは、京料理に通じるものがあります。薄口醤油を使うことで、素材の色合いを美しく保つことができます。

このように、地域によって様々なバリエーションがある従兄弟煮。自分好みの味を見つけるのも楽しみの一つです。また、旬の野菜を使うことで、四季折々の味を楽しむことができます。春にはたけのこと菜の花、夏にはナスやトマト、秋にはきのこやサツマイモ、冬には大根や白菜など、旬の野菜を使うことで、より一層美味しくなります。冷蔵庫にある余り野菜を活用したり、彩りを考えて様々な野菜を加えてみたりと、自由にアレンジできるのも従兄弟煮の魅力です。

| 地域 | 特徴 | 味付け | その他 |

|---|---|---|---|

| 基本 | 里芋と大根を使用 | – | 地域や家庭によって様々 |

| 東北地方 | 鮭や鱈などの魚介類を加える | 海の幸のうまみが野菜にしみ込む滋味深い味わい | 保存食としての役割も |

| 関東地方 | – | 醤油と砂糖で甘辛く煮詰める | ご飯によく合う定番料理 |

| 関西地方 | – | だし汁を使ってあっさりとした味付け | 素材の味を活かした上品な味わい |

まとめ

従兄弟煮は、あずきの優しい甘さと野菜の旨味が味噌のコクと見事に調和した、滋味深い煮物です。どこか懐かしさを感じる味わいは、日本の伝統料理ならではの魅力と言えるでしょう。名前の由来には様々な説があり、例えば、様々な野菜を一緒に煮込む様子が親戚が集まっているように見えることから「従兄弟煮」と呼ばれるようになったという説や、収穫した野菜を保存するために作られたという説など、歴史の深さを感じさせるものばかりです。

この従兄弟煮の魅力は、家庭や地域によって材料や味付けが異なり、それぞれに個性がある点です。あずきは必須ですが、野菜は里芋、大根、人参、ごぼう、こんにゃくなど、季節の野菜を自由に組み合わせることができます。また、味噌の種類や砂糖の量、だし汁を使うかなど、味付けも様々です。家庭の味として代々受け継がれているレシピもあれば、地域独自の工夫が凝らされたものもあり、まさに千差万別です。

旬の野菜を使うことで、それぞれの野菜の持ち味が最大限に引き出され、より一層美味しく仕上がります。例えば、秋にはさつまいもやきのこ、冬には白菜やネギなどを加えて、季節感を楽しむのも良いでしょう。自分好みの野菜と味付けを見つけて、オリジナルの従兄弟煮を作ってみるのも楽しみの一つです。じっくりと煮込むことで、野菜の甘みと味噌のコクが溶け合い、心も体も温まる一品となるでしょう。

また、従兄弟煮は、家族や友人と一緒に作るのもおすすめです。一緒に野菜を切ったり、味見をしたりしながら作ることで、食卓を囲む喜びがより一層深まります。それぞれの家庭の味を共有し、作り方のコツなどを教え合うことで、料理の楽しさを改めて実感できるのではないでしょうか。古くから日本で親しまれてきた従兄弟煮を通じて、日本の食文化の奥深さを味わってみてはいかがでしょうか。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 味 | あずきの優しい甘さと野菜の旨味が味噌のコクと調和した滋味深い味わい |

| 名前の由来 | 様々な野菜を一緒に煮込む様子が親戚が集まっているように見えるから、収穫した野菜を保存するために作られたなど諸説あり |

| 材料 | あずきは必須、野菜は里芋、大根、人参、ごぼう、こんにゃくなど季節の野菜を自由に組み合わせる。味噌の種類や砂糖の量、だし汁の使用も様々。 |

| 魅力 | 家庭や地域によって材料や味付けが異なり、それぞれに個性がある。旬の野菜を使うことで野菜の持ち味が最大限に引き出される。自分好みの野菜と味付けを見つけてオリジナルの従兄弟煮を作れる。 |

| 調理方法 | じっくりと煮込むことで野菜の甘みと味噌のコクが溶け合う。 |

| その他 | 家族や友人と一緒に作るのもおすすめ。食卓を囲む喜びがより一層深まる。日本の食文化の奥深さを味わえる。 |