新鮮な鰯を味わう: サルディーヌの魅力

料理を知りたい

先生、「サルディーヌ」って、どういう意味ですか?なんか、おしゃれな料理に出てくるイメージがあります。

料理研究家

うん、そうだね。「サルディーヌ」はフランス語で、日本語では「いわし」のことだよ。油漬けや塩漬けにされたものがよく使われるね。

料理を知りたい

へえー!いわし!あの、缶詰とかでよく見るいわしと同じなんですか?

料理研究家

そうそう、まさにそのいわしだよ。フランス料理では、いわしを「サルディーヌ」と呼ぶんだ。だから、おしゃれな料理にも登場するんだよ。

sardineサルディーヌとは。

「料理」や「台所」に関する言葉で、『サルディーヌ』(フランス語で「いわし」という意味)について説明します。

鰯の種類

鰯は、大きく分けて真鰯、潤目鰯、片口鰯の三種類あります。日本で最も多く水揚げされるのは真鰯です。脂がたっぷりのっていて、煮物、焼き物、揚げ物など様々な調理法で美味しくいただけます。旬の時期には、新鮮な真鰯を刺身で味わうのも格別です。脂の乗りが良く、とろけるような舌触りと濃厚なうまみが口いっぱいに広がります。

潤目鰯は、真鰯よりもやや小ぶりで、目が潤んでいるように見えることからその名がつきました。身は柔らかく、水分が多いため、干物や煮付けに最適です。干物にすることで、うまみが凝縮され、ご飯のお供にぴったりです。また、生姜や醤油で甘辛く煮付けた潤目鰯は、ご飯が進む一品です。

片口鰯は、三種類の中で最も小さく、主に煮干しや魚醤の原料として利用されます。小魚ながらもカルシウムやたんぱく質が豊富で、健康にも良い食材です。煮干しは、だしを取るのにも最適で、味噌汁や煮物に独特の風味とコクを与えてくれます。また、近年では、片口鰯を油漬けにしたオイルサーディンも人気があり、お酒のおつまみとしても楽しまれています。

どの種類の鰯も、新鮮なものは目が澄んでいて、エラが鮮やかな紅色をしています。また、身に張りがあり、触ると弾力があるかも重要なポイントです。新鮮な鰯は、独特の磯の香りがしますが、生臭いにおいがするものは避けるようにしましょう。スーパーなどで鰯を選ぶ際には、これらの点に注意して、状態の良いものを選びましょう。種類によってそれぞれ異なる持ち味と調理法があるので、特徴を理解して最適な鰯を選ぶことで、料理を一層美味しく楽しめます。

| 種類 | 特徴 | 調理法 | その他 |

|---|---|---|---|

| 真鰯 | 日本で最も多く水揚げされる。脂が豊富。 | 煮物、焼き物、揚げ物、刺身 | 旬の時期には刺身が格別。 |

| 潤目鰯 | 真鰯より小ぶり。目が潤んでいるように見える。身は柔らかく水分が多い。 | 干物、煮付け | 干物はご飯のお供に最適。煮付けはご飯が進む。 |

| 片口鰯 | 最も小さい。 | 煮干し、魚醤の原料、オイルサーディン | カルシウム、たんぱく質豊富。煮干しはだしに最適。 |

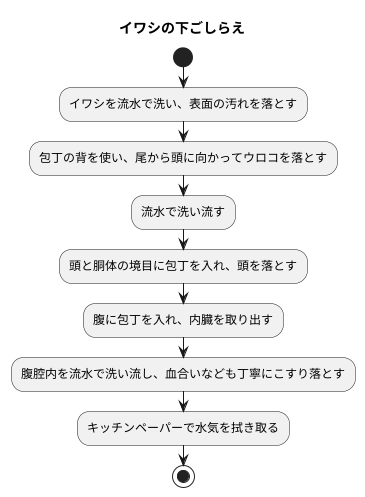

鰯の下ごしらえ

鮮度が落ちやすい鰯は、買ってきたらすぐに下ごしらえをするのがおすすめです。 買ってから時間が経つと、生臭さが出てしまうことがあります。下ごしらえを済ませておけば、すぐに調理に取り掛かることができ、食べたい時に美味しい鰯料理を味わうことができます。

まず、鰯を流水で軽く洗い流し、表面の汚れを落とします。次に、まな板の上に鰯を置き、包丁の背を使って、尾から頭に向かってウロコを丁寧にこそげ落とします。 頭の方向にこそげ落とすのは、ウロコが飛び散りにくく、キッチンを清潔に保つためです。ウロコがすべて取れたら、もう一度流水で洗い流しましょう。

次に、鰯の頭を落とします。 頭と胴体の境目に包丁を入れ、切り落とします。この時、内臓を傷つけないように注意しましょう。頭が落とせたら、腹に包丁を入れ、内臓を取り出します。 腹の中をきれいに洗い流し、残った血合いなども指で丁寧にこすり落とします。内臓を取り出すことで、生臭さの原因となるものを取り除き、より美味しく食べられます。

最後に、腹腔内を流水で丁寧に洗い流し、キッチンペーパーで水気をしっかりと拭き取ります。 水気が残っていると、臭みの原因となるだけでなく、調理の際にも油はねの原因となるので、しっかりと拭き取ることが大切です。ここまでで、基本的な鰯の下ごしらえは完了です。

鰯は小骨が多い魚なので、気になる方は骨抜きを使って小骨を取り除くか、酢漬けにすることで骨を柔らかくすることもできます。新鮮な鰯は刺身で食べることもできますが、寄生虫がいる可能性もあるので、十分に注意が必要です。加熱調理の方が安心安全で、煮付け、焼き魚、揚げ物など様々な料理にアレンジできます。 下ごしらえをしっかり行い、美味しい鰯料理を楽しみましょう。

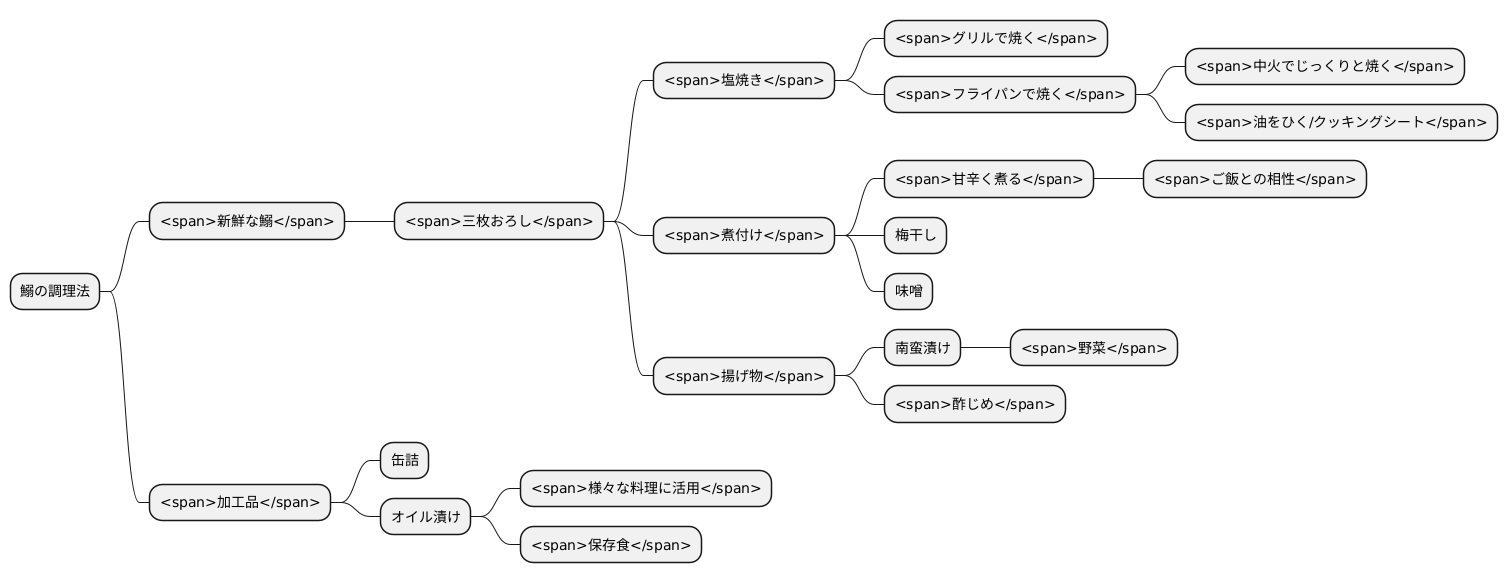

鰯の調理方法

鰯は、様々な調理法で楽しめる、用途の広い魚です。新鮮な鰯は、三枚おろしにして、塩焼き、煮付け、揚げ物など、和食の定番料理に最適です。

塩焼きは、鰯本来の風味を味わうのに最適な調理法です。下処理した鰯に塩を振り、グリルで焼くのが一般的です。皮はパリッと、身はふっくらと仕上がります。炭火で焼くと、香ばしい香りが食欲をそそります。フライパンで焼く場合は、中火でじっくりと焼くのがポイントです。焦げ付きを防ぐため、油をひくか、クッキングシートを敷くと良いでしょう。大根おろしを添えれば、さっぱりとした後味を楽しめます。

煮付けは、ご飯が進む一品です。下処理した鰯を、生姜、醤油、砂糖で甘辛く煮るのが基本です。梅干しを一緒に煮ると、さっぱりとした酸味が加わります。味噌で煮るのもおすすめです。濃いめの味付けにすることで、ご飯との相性が抜群になります。

その他、揚げ物もおすすめです。衣を付けて揚げることで、外はカリッと、中はふっくらとした食感になります。南蛮漬けにすれば、野菜も一緒に摂ることができ、栄養バランスも良くなります。また、酢じめにすれば、日持ちも良く、手軽なおつまみとしても楽しめます。

缶詰やオイル漬けなどの加工品も豊富です。手軽に鰯料理を楽しみたい時や、保存食として常備しておきたい時に便利です。パスタの具材にしたり、サラダに混ぜたりと、様々な料理に活用できます。

様々な調理方法で、自分好みの鰯料理を見つけてみてください。

鰯の栄養価

鰯は、昔から日本の食卓でおなじみの魚であり、栄養の宝庫として知られています。小さな体に驚くほどの栄養が詰まっており、健康維持に役立つ様々な成分を含んでいます。

まず、成長期には欠かせない良質なたんぱく質が豊富に含まれています。たんぱく質は、筋肉や臓器、皮膚、髪など、体のあらゆる組織を作るために必要不可欠な栄養素です。鰯を食べることで、効率よくたんぱく質を摂取することができます。

次に、骨や歯を丈夫にするカルシウムも豊富です。カルシウムは骨の形成に重要な役割を果たし、不足すると骨粗鬆症のリスクが高まります。特に成長期の子どもや、骨粗鬆症が気になる高齢者にとっては、積極的に摂取したい栄養素です。鰯は、牛乳などに比べて小さな魚なので、手軽にカルシウムを補給できる点が魅力です。

さらに、鰯には血液をサラサラにする効果が期待されるDHAやEPAも多く含まれています。DHAとEPAは、どちらも必須脂肪酸の一種で、体内で作ることができないため、食事から摂取する必要があります。これらは、血液中の中性脂肪やコレステロール値を下げる働きがあり、動脈硬化や心筋梗塞などの生活習慣病予防に役立ちます。

また、カルシウムの吸収を助けるビタミンDも含まれています。ビタミンDは、腸管からのカルシウムの吸収を促進する働きがあり、カルシウムと一緒に摂取することで、より効果的に骨を丈夫にすることができます。日光を浴びることで体内で生成されるビタミンDですが、食生活からも積極的に摂取することが大切です。

このように、鰯は様々な栄養素が豊富に含まれた、健康的な食生活に欠かせない食材です。煮付けや焼き魚、つみれ汁など、様々な調理法で美味しく食べられるので、ぜひ毎日の食卓に取り入れてみてください。

| 栄養素 | 効能 |

|---|---|

| 良質なたんぱく質 | 筋肉、臓器、皮膚、髪など体の組織を作る |

| カルシウム | 骨や歯を丈夫にする |

| DHA・EPA | 血液をサラサラにする効果 |

| ビタミンD | カルシウムの吸収を助ける |

鰯の保存方法

鰯は大変傷みやすい魚なので、買ってきたらすぐに冷蔵庫に入れる、もしくは下ごしらえをして保存するのが大切です。鮮度が落ちやすい鰯は、適切な保存方法を知っていれば、より長く美味しく食べることができます。買ったその日に食べきれない場合は、冷蔵もしくは冷凍保存を選びましょう。

冷蔵で保存する場合は、まず鰯をよく水洗いし、キッチンペーパーで丁寧に水気を拭き取りましょう。水気は生臭さの原因となるので、しっかりと拭き取ることが大切です。その後、キッチンペーパーで鰯を包み、さらにラップで隙間なくぴっちり包みます。二重に包むことで乾燥を防ぎ、美味しさを保つことができます。冷蔵庫の中でも特に温度の低いチルド室で保存するのがおすすめです。冷蔵保存した鰯は、2日以内には食べきるようにしましょう。

冷凍保存する場合は、冷蔵保存よりも下ごしらえが重要になります。まず鰯の頭を落とし、内臓を取り除きます。次に、腹骨を包丁の先などでこそげ取り、流水で丁寧に洗い流します。水気をしっかり拭き取った後、使いやすい大きさに切り分けます。下ごしらえした鰯を冷凍用保存袋に入れ、なるべく空気を抜いてから冷凍庫に入れます。金属製のトレーにのせて急速冷凍すると、より鮮度を保つことができます。冷凍保存した場合、約1ヶ月間は保存可能です。使う分だけ解凍すれば良いので、まとめ買いにも便利です。

冷凍した鰯を解凍する際は、冷蔵庫に移して一晩かけてゆっくり解凍するのがおすすめです。時間がない場合は、流水解凍でも構いません。流水解凍する際は、必ず袋に入れたまま解凍しましょう。熱湯や電子レンジでの解凍は、鰯の身がパサパサになり、せっかくの風味が損なわれてしまうので避けましょう。適切な保存方法で、旬の鰯を美味しくいただきましょう。

| 保存方法 | 手順 | 保存期間 | 解凍方法 |

|---|---|---|---|

| 冷蔵 | 1. 鰯をよく水洗いし、キッチンペーパーで丁寧に水気を拭き取る。 2. キッチンペーパーで鰯を包み、さらにラップで隙間なくぴっちり包む。 3. 冷蔵庫の中でも特に温度の低いチルド室で保存する。 |

2日以内 | – |

| 冷凍 | 1. 鰯の頭を落とし、内臓を取り除く。 2. 腹骨を包丁の先などでこそげ取り、流水で丁寧に洗い流す。 3. 水気をしっかり拭き取った後、使いやすい大きさに切り分ける。 4. 冷凍用保存袋に入れ、なるべく空気を抜いてから冷凍庫に入れる。 5. 金属製のトレーにのせて急速冷凍する。 |

約1ヶ月 | 1. 冷蔵庫に移して一晩かけてゆっくり解凍する。 2. 時間がない場合は、流水解凍(必ず袋に入れたまま)。 ※熱湯や電子レンジでの解凍は避ける。 |