油焼けを防ぎ、食材を長持ちさせる方法

料理を知りたい

先生、『油焼け』ってどういう意味ですか?古い油を使うことですか?

料理研究家

いい質問ですね。古い油を使うことも油が劣化する原因の一つですが、『油焼け』は魚介類などの塩乾物や冷凍品などに含まれる脂肪分が、空気に触れて酸化し、変質することを指します。油を使わなくても起こる現象なんですよ。

料理を知りたい

なるほど。じゃあ、油を使わなくても、食品自体が持っている脂で起こるんですね。どんな変化があるんですか?

料理研究家

そうです。食品が褐色っぽく変色したり、変な臭いや苦味を感じたりします。ひどい場合には、食べるとお腹が痛くなることもあります。だから、食品を保存するときは、空気に触れさせないようにするのが大切なんですよ。

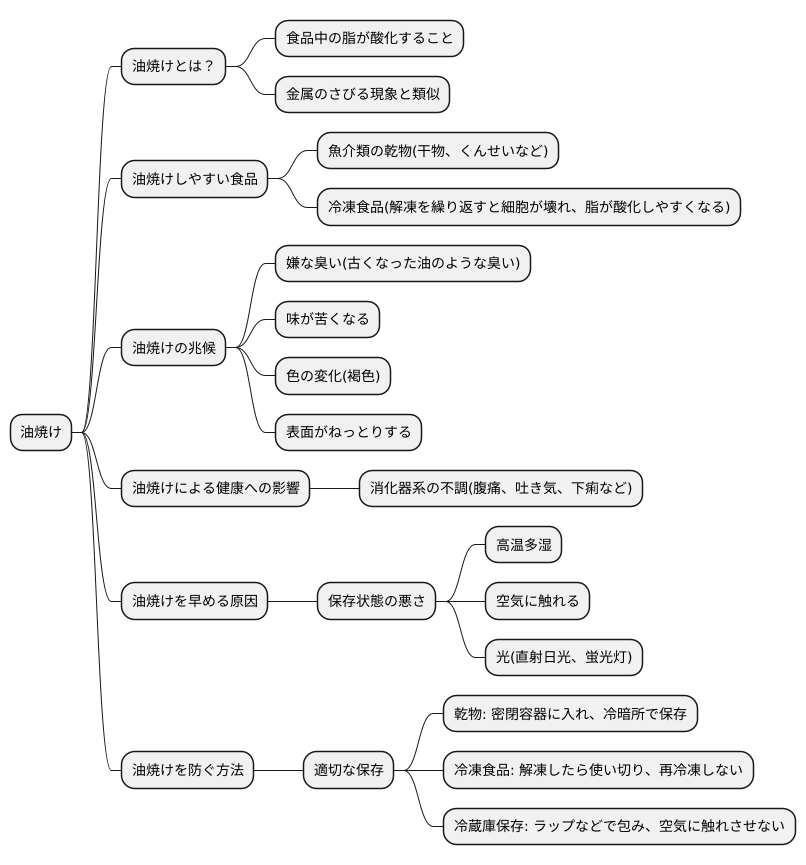

油焼けとは。

「料理」や「台所」で使う言葉に「油焼け」というものがあります。これは、魚や貝などの乾物や冷凍物が古くなって、脂の成分が空気に触れて変化してしまうことを指します。茶色っぽく変色し、変なにおいや苦みが出て、食べるとお腹が痛くなることもあります。

油焼けとは何か

油焼けとは、食べ物に含まれる脂が空気中の酸素と結びついて、酸化してしまうことです。

まるで金属がさびるように、脂も少しずつ変化していく現象と考えてください。

この変化によって、食べ物の風味や色が変わってしまい、品質が落ちてしまうのです。

特に、魚や貝などの乾物や冷凍食品は、脂が多く含まれているため油焼けしやすい傾向にあります。

例えば、干物やくんせいなどは、保存性を高めるために水分が抜かれていますが、その分、脂の割合が高くなっているため、油焼けしやすいのです。

また、冷凍食品も、冷凍と解凍を繰り返すうちに、食品の細胞が壊れて脂が外に出てしまい、酸化しやすくなります。

油焼けした食べ物は、独特の嫌な臭いを発します。

例えるなら、古くなった油のような、鼻をつくような臭いです。

そして、味も苦くなってしまい、本来の美味しさが失われてしまいます。

見た目にも変化が現れ、褐色に変色したり、表面がねっとりとしたりします。

このような油焼けした食べ物を口にすると、お腹が痛くなったり、吐き気を催したり、下痢になったりするなど、消化器系の不調を引き起こす可能性があります。

油焼けは、食べ物の鮮度や品質を低下させるだけでなく、私たちの健康にも悪影響を与える可能性があるため、注意が必要です。

油焼けの進行を早める原因の一つに、保存状態の悪さがあります。

高温多湿の場所に放置したり、空気に触れたまま保存したりすると、油焼けのリスクが高まります。

また、光も油焼けを促進する要因となります。

直射日光はもちろん、蛍光灯の光でも油焼けは進むので、注意が必要です。

油焼けを防ぐためには、食べ物を適切に保存することが重要です。

乾物は、密閉容器に入れて、冷暗所で保存しましょう。

冷凍食品は、一度解凍したら使い切るようにし、再冷凍は避けましょう。

また、冷蔵庫に保存する際も、ラップなどでしっかりと包んで空気に触れないようにすることが大切です。

これらの工夫をすることで、油焼けを防ぎ、食べ物の美味しさと安全を守ることができます。

油焼けしやすい食品

脂っこい食べ物は、空気に触れると油と酸素が結びついて酸化し、油焼けという変化を起こします。油焼けした食べ物は、味が落ちて特有の嫌な臭いが発生し、栄養価も下がります。そこで、油焼けしやすい食べ物の種類と、油焼けを防ぐ保存方法についてご紹介します。

まず、魚介類の中でも、アジ、サバ、イワシなどの青魚は油焼けしやすいです。これらの魚には、体に良い不飽和脂肪酸が豊富に含まれていますが、この不飽和脂肪酸は酸化しやすいため、油焼けしやすいのです。新鮮なうちに食べきることが理想ですが、保存する場合は、空気に触れさせないよう、しっかりと包んで冷蔵庫の冷凍庫で保存しましょう。

次に、干物や練り物などの加工食品も油焼けしやすいです。これらの食品は、製造過程で空気に触れる機会が多いため、既に油焼けが始まっている可能性があります。購入後は早めに食べきり、保存する場合は、魚と同じく空気に触れさせないよう包んで、冷蔵庫で保存しましょう。

その他、ナッツ類、油脂類、揚げ物なども油焼けしやすいです。ナッツ類は、不飽和脂肪酸を多く含んでいるため、空気に触れないよう密閉容器に入れて冷蔵庫で保存するのが良いでしょう。油脂類は、光と熱で酸化が進むため、暗くて涼しい場所に保管しましょう。揚げ物は、一度加熱したことで油が酸化しやすくなっているので、できるだけ早く食べきるのが一番です。もし残ってしまった場合は、空気に触れさせないようにラップで包み、冷蔵庫で保存し、翌日には食べきりましょう。

油焼けを防ぐには、空気に触れさせないこと、光を避けること、温度を低く保つことが大切です。これらの点に注意して、食品を適切に保存することで、油焼けによる品質の劣化を防ぎ、おいしく食べることができます。

| 食品の種類 | 油焼けしやすい理由 | 保存方法 |

|---|---|---|

| 青魚(アジ、サバ、イワシなど) | 不飽和脂肪酸が豊富 | 空気に触れさせないよう包んで冷蔵庫の冷凍庫で保存 |

| 干物、練り物などの加工食品 | 製造過程で空気に触れる機会が多い | 空気に触れさせないよう包んで冷蔵庫で保存 |

| ナッツ類 | 不飽和脂肪酸を多く含む | 空気に触れないよう密閉容器に入れて冷蔵庫で保存 |

| 油脂類 | 光と熱で酸化が進む | 暗くて涼しい場所に保管 |

| 揚げ物 | 一度加熱したことで油が酸化しやすくなっている | 空気に触れさせないようにラップで包み、冷蔵庫で保存。翌日には食べきる。 |

油焼けを防ぐ保存方法

油を使った料理は美味しいですが、保存状態が悪いと油が酸化して風味が落ちてしまう、いわゆる「油焼け」が悩みの種です。油焼けを防ぎ、作った料理を美味しく保つためには、適切な保存方法が欠かせません。

まず、空気に触れさせないことが重要です。油は空気中の酸素と反応することで酸化し、油焼けの原因となります。保存容器は、蓋がしっかり閉まる密閉容器を選びましょう。タッパーや保存瓶など、様々な種類のものが販売されています。食品を容器に入れる際は、なるべく空気を抜いて蓋を閉めるようにしてください。もし密閉容器がない場合は、ラップで食品をぴっちり包むのも効果的です。二重にしたり、容器に密着させるように包むことで、空気との接触を最小限に抑えられます。

次に、温度管理も大切です。油焼けは温度が高いほど早く進むため、冷蔵庫や冷凍庫をうまく活用しましょう。冷蔵庫は、短期間の保存に適しています。作った料理は、粗熱を取ってから冷蔵庫に入れ、なるべく早く食べきりましょう。冷凍庫は、長期間の保存に最適です。特に、魚や肉などの油分の多い食材は、冷凍することで油焼けや品質の劣化を遅らせることができます。冷凍する際は、金属製のバットに並べて急速冷凍すると、鮮度を保つのに役立ちます。解凍する際は、冷蔵庫に移してゆっくり解凍するのがおすすめです。

また、光も油焼けを促進する要因の一つです。そのため、保存場所は暗くて涼しい場所を選びましょう。直射日光の当たる場所は避け、冷蔵庫や冷暗所など、光が当たらない場所に保存してください。

さらに、市販の脱酸素剤を利用するのも良い方法です。脱酸素剤は、容器内の酸素を吸収し、食品の酸化を防ぎます。特に、乾物やお菓子などの長期保存に効果を発揮します。

これらの保存方法を、食材や保存期間に合わせて組み合わせて使うことで、油焼けを効果的に防ぐことができます。どんなに工夫しても、保存期間が長くなればなるほど油焼けのリスクは高まります。美味しい状態を保つためにも、作った料理はできるだけ早く食べるように心がけましょう。

| 油焼け対策 | 具体的な方法 | 補足説明 |

|---|---|---|

| 空気に触れさせない | – 密閉容器 (タッパー、保存瓶など) を使う – ラップでぴっちり包む (二重にしたり、容器に密着させる) |

酸素との反応を防ぐ |

| 温度管理 | – 冷蔵庫で短期間保存 (粗熱を取ってから入れる) – 冷凍庫で長期間保存 (金属製のバットで急速冷凍、冷蔵庫でゆっくり解凍) |

温度が高いほど油焼けしやすい |

| 光を避ける | – 暗くて涼しい場所に置く – 直射日光を避ける – 冷蔵庫や冷暗所で保存 |

光も油焼けを促進する |

| 脱酸素剤を使う | – 市販の脱酸素剤を利用 | 容器内の酸素を吸収し酸化を防ぐ (乾物やお菓子の長期保存に効果的) |

| その他 | – 保存方法を組み合わせて使う – 作った料理はなるべく早く食べる |

保存期間が長いと油焼けしやすい |

油焼けした食品の見分け方

油で揚げたり炒めたりした食品は、時間が経つと油焼けを起こし、品質が劣化します。油焼けは、油脂が空気中の酸素と反応して酸化することで起こり、見た目、香り、味に変化が現れます。これらの変化をよく観察することで、油焼けしているかどうかを判断することができます。

まず、見た目の変化に注目しましょう。油焼けした食品は、本来の色よりも濃い褐色に変色していることが多いです。これは、油脂の酸化によって生成される過酸化物やアルデヒドなどの物質によるものです。また、揚げ物の衣の場合、表面がベタついたり、粉っぽい白いものが付着していることもあります。これは、油脂が分解して生成された遊離脂肪酸などが結晶化したものです。

次に、香りを確認してみましょう。油焼けした食品からは、生臭いような独特の不快な香りがします。これは、油脂が酸化して生成されるアルデヒドやケトンなどの揮発性物質によるものです。この香りは、加熱するとさらに強くなるため、調理前に確認することが重要です。新鮮な油の香りと比べて明らかに異なっている場合は、油焼けの可能性が高いです。

最後に、味も重要な判断材料です。油焼けした食品は、舌に刺激を感じるようなエグミや苦味を伴います。また、油本来の風味が損なわれ、酸化したような嫌な後味が残ることもあります。これらの味の変化は、油脂の酸化によって生成される過酸化物やアルデヒドなどの物質によるものです。

これらの変化が少しでも見られた場合は、油焼けの可能性が高いと言えるでしょう。油焼けした食品は、風味や栄養価が損なわれているだけでなく、食中毒の原因となることもあります。もったいないと思っても、健康のためには食べずに廃棄するのが賢明です。特に、一度油焼けした油は、新しい油を足しても品質が回復することはありません。こまめに油の状態を確認し、油焼けを防ぐように心がけましょう。

| 項目 | 油焼けの特徴 |

|---|---|

| 見た目 | 濃い褐色に変色 衣がベタつく、または粉っぽい白いものが付着 |

| 香り | 生臭いような独特の不快な香り 加熱すると香りが強くなる |

| 味 | 舌に刺激を感じるエグミや苦味 油本来の風味が損なわれ、酸化したような嫌な後味 |

油焼けを防ぐための調理方法

揚げ物の香ばしい匂いは食欲をそそりますが、油の劣化によるいやな臭い、いわゆる油焼けは避けたいものです。油焼けは、油が高温にさらされることで酸化し、風味が損なわれるだけでなく、体に良くない物質も生成される可能性があります。油焼けを防ぐには、調理の段階からいくつかの工夫をすることが重要です。

まず、揚げ物をするときは、高温で短時間を心がけましょう。温度が低いと食材が油を吸い込みやすく、油焼けしやすくなります。高温で一気に揚げることで、油への接触時間を減らし、油焼けを防ぎます。また、一度にたくさんの食材を揚げると油の温度が下がるため、少量ずつ揚げるようにしましょう。

油を使い回す場合、こまめな濾過は欠かせません。使用済みの油には、食材のカスやパン粉などが残っています。これらは油の酸化を促進するため、濾過して取り除く必要があります。さらに、新しい油を足すことで、酸化しにくい状態を保つことができます。古い油は酸化が進んでいるため、なるべく早く使い切るようにし、新しい油と混ぜて使うのが良いでしょう。保存する際は、光の当たらない冷暗所に保管することで、酸化の進行を遅らせることができます。

調理したものは、できるだけ早く食べきるのが理想です。調理済みの食品は、時間の経過とともに酸化が進みやすいため、作り置きは避け、すぐに食べるのがおすすめです。もし残ってしまった場合は、空気を抜いて密閉容器に入れ、冷蔵庫で保存しましょう。冷凍保存する際も、空気をしっかりと抜いて密閉容器に保存することで、酸化を防ぐことができます。

これらの工夫を心がけることで、油焼けを防ぎ、いつでもおいしい料理を楽しむことができます。油焼けは、少しの工夫で防ぐことができますので、毎日の調理に取り入れてみてください。

| 油焼け対策 | 具体的な方法 |

|---|---|

| 調理段階 | 高温で短時間調理、少量ずつ揚げる |

| 油の再利用 | こまめな濾過、新しい油を足す、古い油は早く使い切る |

| 油の保存 | 光の当たらない冷暗所で保管 |

| 調理済みの食品 | できるだけ早く食べきる、保存する際は空気を抜いて密閉容器に入れ冷蔵庫または冷凍庫で保存 |

まとめ

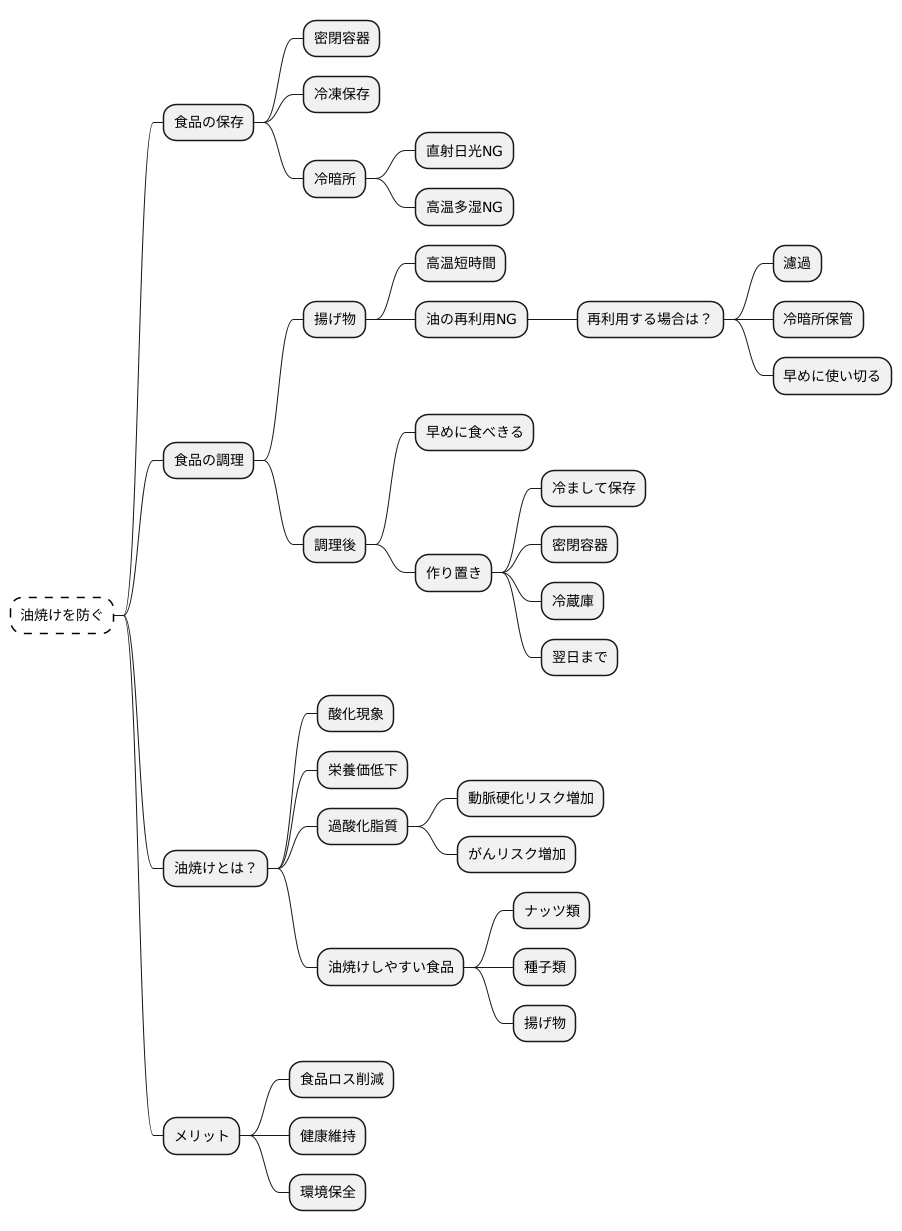

{食品の油焼けは、味や香りを損なうだけでなく、私たちの健康にも悪影響を与える可能性があるため、注意が必要です。油焼けは、食品中の油脂が空気中の酸素と反応することで起こる酸化現象です。この酸化によって、不快な臭いや味が発生し、食品の栄養価も低下します。さらに、過酸化脂質と呼ばれる有害物質が生成され、長期間摂取すると、動脈硬化やがんのリスクを高めると言われています。

油焼けしやすい食品としては、油脂を多く含むもの、例えば、ナッツ類、種子類、揚げ物などが挙げられます。これらの食品は、特に開封後に空気に触れることで酸化が進みやすいため、適切な保存方法が必要です。保存の際は、空気を遮断することが重要です。密閉容器に入れて保存したり、開封後すぐに食べきれない場合は、冷凍保存することも有効です。また、直射日光や高温多湿を避けて、冷暗所で保存することも大切です。冷蔵庫での保存が適している食品も多いですが、冷凍庫での保存が適している食品もありますので、食品ごとに適切な保存方法を確認しましょう。

調理の際にも、油焼けを防ぐための工夫が必要です。揚げ物をする際は、高温で短時間で揚げることで、油の酸化を抑えることができます。また、一度使用した油は酸化が進んでいるため、繰り返し使用することは避け、新しい油を使用するようにしましょう。どうしても再利用する場合は、濾過して不純物を取り除き、冷暗所で保管し、できるだけ早く使い切りましょう。調理後は、できるだけ早く食べきることが大切です。作り置きをする場合は、速やかに冷まして、密閉容器に入れて冷蔵庫で保存し、翌日までには食べきるようにしましょう。

これらのポイントを日々の食生活に取り入れることで、油焼けによる食品の劣化を防ぎ、食品ロスを減らすことにも繋がります。食材を無駄なく、おいしく食べきることは、私たちの健康だけでなく、環境にも優しい行動です。日頃から油焼けを意識し、食品を大切に扱うことで、より安全でおいしい食事を楽しみましょう。