煮びたしの奥深さ:素材の味を引き出す技

料理を知りたい

先生、『煮びたし』って、魚を長時間煮る料理だけのことですか?野菜に使ったりもするんですか?

料理研究家

いい質問だね。実は『煮びたし』には二つの意味があるんだ。一つは鮎などの川魚をじっくり時間をかけて煮る方法。もう一つは青菜などをさっと煮る調理法だよ。

料理を知りたい

へえー、二つの意味があるんですね!じゃあ、魚と野菜で煮方が違うんですか?

料理研究家

そうだよ。魚の場合は味がしみ込むように長時間煮るけど、野菜の場合は短時間でさっと煮るのがコツなんだ。どちらも、うす味の煮汁を使うのが『煮びたし』の特徴だよ。

煮びたしとは。

「料理」や「台所」に関する言葉である「煮びたし」について説明します。煮びたしには二つの意味があります。一つ目は、アユなどの川魚をあらかじめ火で焼いてから、たくさんの薄い味付けのだし汁でじっくりと時間をかけて煮込んだ料理のことです。二つ目は、ほうれん草などの葉物野菜を、だし汁でさっと短時間煮た料理のことです。

煮びたしとは

煮びたしとは、食材をだし汁で煮て、味を含ませる調理法です。 日本料理ならではの繊細な味付けと、素材本来の持ち味を活かす調理法として古くから親しまれてきました。魚、野菜、豆腐など、様々な食材を用いることができ、季節感を表現するのにも適しています。

大きく分けて二つの種類があります。一つは川魚などをじっくりと時間をかけて煮含める方法です。代表的なものにアユの煮びたしがあります。弱火でじっくりと煮ることで、骨まで柔らかく食べられます。魚のうまみがだし汁に溶け出し、滋味深く、ご飯が進む一品です。 しょうゆ、砂糖、みりん、酒などで調味しただし汁で、時間をかけてコトコトと煮込むことで、魚全体に味が染み渡り、深い味わいが生まれます。

もう一つは青菜などの野菜を短時間でさっと煮る方法です。ほうれん草、小松菜、菜の花など、緑黄色野菜がよく使われます。だし汁にさっとくぐらせるように短時間で煮ることで、鮮やかな緑色とシャキッとした食感を保つことができます。また、野菜本来の甘みも引き立ちます。だし汁には、しょうゆ、みりん、酒などを加え、あっさりとした上品な味付けに仕上げるのが一般的です。

煮びたしは、素材の持ち味を最大限に引き出す、日本の伝統的な調理法です。それぞれの食材に適しただし汁と火加減で、素材のうまみと食感を存分に楽しむことができます。 家庭料理としてはもちろん、料亭などでも提供されることが多く、日本の食文化を代表する料理の一つと言えるでしょう。旬の食材を使って、季節の味覚を堪能してみてはいかがでしょうか。

| 種類 | 食材 | 煮方 | 味 |

|---|---|---|---|

| じっくり煮る | 川魚(例:アユ) | 弱火で長時間 | 滋味深く、ご飯が進む味 |

| さっと煮る | 青菜などの野菜(例:ほうれん草、小松菜、菜の花) | 短時間 | あっさりとした上品な味 |

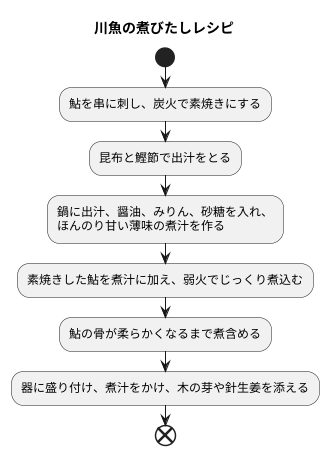

川魚の煮びたし

川魚の煮びたしは、清流で育った川の幸を味わう、滋味深い料理です。特に鮎を用いることが多く、秋の味覚の代表格として親しまれています。旬の鮎をじっくりと煮含めることで、骨まで柔らかく、頭から尾まで丸ごと味わえる、贅沢な一品となります。

まず、鮎は串に刺して素焼きにします。炭火でじっくりと焼くことで、香ばしい香りが立ち、食欲をそそります。このひと手間が、仕上がりの風味を格段に向上させます。次に、昆布と鰹節で丁寧にとった風味豊かな出汁を用意します。出汁は、日本料理の要とも言える大切な要素であり、煮びたしの味わいを左右する重要な役割を担います。

鍋に用意した出汁を注ぎ、醤油、みりん、砂糖を加えて、ほんのりとした甘みのあるうす味の煮汁を作ります。砂糖は、甘みを加えるだけでなく、照りを出す効果もあります。そして、素焼きした鮎を煮汁に加え、弱火でじっくりと煮込んでいきます。火加減は非常に重要で、強火にすると焦げ付いてしまうため、常に気を配りながら、弱火でコトコトと煮含めるのがポイントです。焦げ付きを防ぐために、落とし蓋を使うのも良いでしょう。

時間をかけて煮ることで、鮎の骨まで柔らかくなり、箸でほぐれるほどになります。同時に、鮎の旨みが煮汁に溶け出し、奥深い味わいが生まれます。内臓のほろ苦さも、また格別です。この苦味は、日本酒との相性が抜群で、秋の夜長にぴったりの組み合わせと言えるでしょう。

器に盛り付け、煮汁をたっぷりとかければ、川魚の煮びたしの完成です。彩りに、木の芽や針生姜などを添えると、見た目も美しく、より一層食欲をそそります。ご飯のおかずとしてはもちろん、お酒の肴としても最適です。旬の鮎を堪能できる、滋味深い川魚の煮びたしを、ぜひご家庭でもお試しください。

青菜の煮びたし

青菜の煮びたしは、日本の食卓でおなじみの、滋味深い一品です。ほうれん草、小松菜、春菊など、様々な青菜を使って作ることができます。季節によって旬の青菜を使うことで、それぞれの持ち味を楽しむことができます。

調理のポイントは、青菜の鮮やかな緑色と、シャキッとした食感を残すことです。そのためには、下茹での工程が重要になります。まず、鍋にたっぷりの湯を沸かし、ひとつまみの塩を加えます。塩を加えることで、青菜の色素が安定し、鮮やかな緑色に仕上がります。沸騰した湯に青菜をさっとくぐらせ、鮮やかな緑色になったらすぐに冷水に取ります。この色止めの工程により、青菜の色落ちを防ぎ、美しい緑色を保つことができます。冷水に取った後は、しっかりと水気を絞ります。水気が残っていると、煮汁が薄まり、味がぼやけてしまうためです。

煮汁は、風味豊かな出汁をベースに作ります。昆布と鰹節で丁寧にとった出汁に、醤油、みりん、砂糖などを加え、甘辛い味わいに仕上げます。砂糖の代わりに、蜂蜜を使うのもおすすめです。まろやかな甘みが加わり、コクのある仕上がりになります。青菜を煮汁に浸す時間は、青菜の種類や茎の太さによって調整します。小松菜などの柔らかい葉の青菜は、余熱で火を通す程度で十分です。ほうれん草など、茎の太い青菜は、数分間煮ることで、しっかりと火を通します。煮込みすぎると食感が損なわれてしまうため、注意が必要です。

青菜の煮びたしは、彩りも美しく、食卓を華やかに彩ります。副菜としてはもちろん、お弁当のおかずにもぴったりです。また、冷奴や焼き魚などの付け合わせにもおすすめです。旬の青菜を使って、それぞれの味わいを堪能してみてください。

| 材料 | ポイント | 工程 |

|---|---|---|

| 様々な青菜 (ほうれん草、小松菜、春菊など) | 旬の青菜を使う | 下茹で |

| 出汁 (昆布、鰹節) | 鮮やかな緑色とシャキッとした食感を残す | 色止め |

| 醤油 | 色止めの工程 | 水気を絞る |

| みりん | 煮汁を作る | |

| 砂糖または蜂蜜 | 甘辛い味付け | 青菜を煮汁に浸す |

煮びたしの魅力

煮びたしは、日本の食卓を彩る、滋味深い家庭料理の代表格です。素材本来の持ち味を最大限に引き出す調理法だからこそ、世代を問わず愛されています。濃い味付けに頼らず、食材の旨みをじっくりと引き出すことで、奥行きのある味わいが生まれます。

煮びたしの魅力は、まず素材の持ち味を活かせる点にあります。だし汁と調味料を控えめに用い、弱火でじっくりと煮含めることで、野菜や魚介などの旨みがゆっくりと煮汁に溶け出し、互いに絡み合い、滋味深い味わいを生み出します。また、野菜が苦手な方でも、煮びたしにすると食べやすいという声もよく聞かれます。煮込むことで野菜が柔らかくなり、素材本来の甘みも増すため、野菜嫌いのお子さんでも美味しく食べられる場合が多いのです。

さらに、栄養の面でも優れた調理法です。煮汁に溶け出した栄養素も一緒に摂取できるため、食材の栄養を余すことなく体内に取り込むことができます。ビタミンやミネラルなどの水溶性の栄養素も逃さず食べられるため、健康を気遣う方にもおすすめです。

作り置きにも最適なことも、煮びたしが人気の理由の一つです。一度にたくさん作って冷蔵庫で数日間保存しておけば、忙しい日でも温めるだけで手軽に一品追加できます。また、冷めても美味しく食べられるため、お弁当のおかずにも重宝します。ご飯との相性も抜群で、普段の食卓だけでなく、ちょっとしたおもてなしにも喜ばれます。

このように、煮びたしは、素材の旨みと栄養を存分に味わえる、健康的で美味しい料理です。日本の四季折々の食材を用いて、様々なバリエーションを楽しむことができます。家庭の味として、ぜひ食卓に取り入れてみてはいかがでしょうか。

| 煮びたしの魅力 | 詳細 |

|---|---|

| 素材の持ち味を活かせる | だし汁と調味料を控えめにして弱火でじっくり煮込むことで、食材の旨みが引き出され、滋味深い味わいになる。野菜が苦手な人でも食べやすい。 |

| 栄養面で優れている | 煮汁に溶け出した栄養素も一緒に摂取できるため、食材の栄養を余すことなく体内に取り込める。ビタミンやミネラルなどの水溶性の栄養素も逃さず食べられる。 |

| 作り置きに最適 | 一度にたくさん作って冷蔵庫で数日間保存可能。忙しい日でも温めるだけで一品追加できる。冷めても美味しく、お弁当にも最適。 |

煮汁のアレンジ

煮物の味わいを左右する煮汁は、実に奥深いものです。基本となるのは、昆布と鰹節から丁寧にひいた出汁に、醤油、みりん、砂糖を加えることです。しかし、この基本の煮汁を土台に、無限のアレンジが広がっています。

例えば、風味を添えたい時には、生姜の爽やかな辛味や、鷹の爪のピリッとした刺激を加えてみましょう。また、醤油の量を増やせばキリッとした辛口に、みりんや砂糖を多めに使えば、まろやかな甘口にと、味の濃淡や甘辛さを自由に調整できます。自分好みの味を追求する楽しさが、ここにあります。

さらに、香りづけに柚子の皮や柑橘類の皮を添えれば、爽やかな香りが食欲をそそります。地域によっても煮汁の味付けは様々で、その土地ならではの味わいが根付いています。昔から受け継がれてきた伝統の味付けや、家庭ごとに代々伝わる秘伝の煮汁など、地方色豊かな煮物を探求してみるのも良いでしょう。

砂糖の代わりに蜂蜜を使うのも一つの方法です。蜂蜜を加えることで、コクとまろやかさが増し、一味違った風味に仕上がります。また、煮汁を使い回すという知恵も大切です。使い回すことで味が深まり、野菜の旨味が凝縮された、より奥行きのある煮物を楽しむことができます。様々な工夫を凝らし、自分にとって最高の煮汁を見つける喜びを味わってみてください。

| 煮汁の要素 | 詳細 |

|---|---|

| 基本 | 昆布と鰹節の出汁、醤油、みりん、砂糖 |

| 風味づけ | 生姜、鷹の爪、柚子の皮、柑橘類の皮 |

| 甘辛調整 | 醤油、みりん、砂糖の量を調整 |

| 代替甘味料 | 蜂蜜 |

| その他 | 煮汁の使い回し |

まとめ

煮びたしは、日本の食卓を彩る伝統的な料理です。素材の持ち味を最大限に引き出し、滋味深い味わいを作り出す調理法は、古くから日本で親しまれてきました。煮びたしは、魚介類、野菜、豆腐、こんにゃくなど、様々な食材を用いることができます。じっくりと時間をかけて煮込むことで、食材の旨みが溶け出し、奥行きのある味わいが生まれます。家庭料理の定番として、日常の食卓に並ぶこともあれば、祝いの席や来客へのおもてなし料理として振る舞われることもあります。

川魚を甘辛く煮付けたものは、ご飯が進む一品です。じっくりと煮込むことで、骨まで柔らかく食べやすくなります。また、青菜をさっと煮たものは、素材本来の風味と色合いを楽しむことができます。ほうれん草や小松菜、春菊など、季節ごとの青菜を使うことで、旬の味覚を堪能できます。里芋や大根、人参などの根菜類を煮たものは、ほっこりとした食感と、じんわりと染み込んだ出汁の風味が格別です。それぞれの食材に適した味付けや煮込み時間を調整することで、様々なバリエーションを楽しむことができます。

煮びたしの基本は、出汁、醤油、砂糖、みりんなどを用いた調味液で食材を煮ることです。素材によっては、酒や生姜を加えることで、風味をさらに引き立てることができます。火加減を調整しながら、じっくりと煮込むことで、食材に味がしっかりと染み込み、柔らかく仕上がります。煮びたしの良い点は、冷蔵庫で数日間保存できるため、作り置きにも最適です。多めに作って常備菜としておけば、忙しい日々の食事準備の時短にもなります。また、お弁当のおかずにもぴったりです。

煮びたしは、一見シンプルな料理ですが、素材の組み合わせや味付けによって、無限の可能性を秘めています。基本のレシピを覚えれば、様々な食材でアレンジを楽しむことができます。旬の食材を使うことで季節感を味わうこともできますし、家庭菜園で採れた野菜を使うことで、より一層愛着のある一品に仕上がります。煮びたしを通して、日本の食文化の豊かさ、奥深さを再発見してみてはいかがでしょうか。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 概要 | 日本の伝統料理。魚介類、野菜、豆腐、こんにゃくなど様々な食材をじっくり煮込み、素材の旨みを引き出す。家庭料理、祝いの席、来客へのおもてなしなど様々な場面で食べられる。 |

| 食材例 |

|

| 味付け | 基本は出汁、醤油、砂糖、みりん。素材によっては酒や生姜を加える。 |

| 調理法 | 火加減を調整しながらじっくり煮込む。 |

| 保存 | 冷蔵庫で数日間保存可能。作り置き、常備菜、お弁当のおかずにも最適。 |

| アレンジ | 素材の組み合わせや味付けで様々なバリエーションを楽しむことができる。旬の食材や家庭菜園の野菜を使うのも良い。 |