食卓の常連:鯵の魅力を探る

料理を知りたい

先生、鯵って種類がたくさんあるんですね。ゼンゴがあるかないかっていうのは、どういうことですか?

料理研究家

そうね、鯵はたくさんの種類があるわ。ゼンゴというのは、鯵の体の両側にある、硬くて少し尖った鱗のことよ。竹の筒のような形をしているから、「竹莢」という字を当てることもあるのよ。ゼイゴともいうわ。

料理を知りたい

なるほど。硬い鱗のことですね。ということは、すべての鯵にゼンゴがあるわけではないんですか?

料理研究家

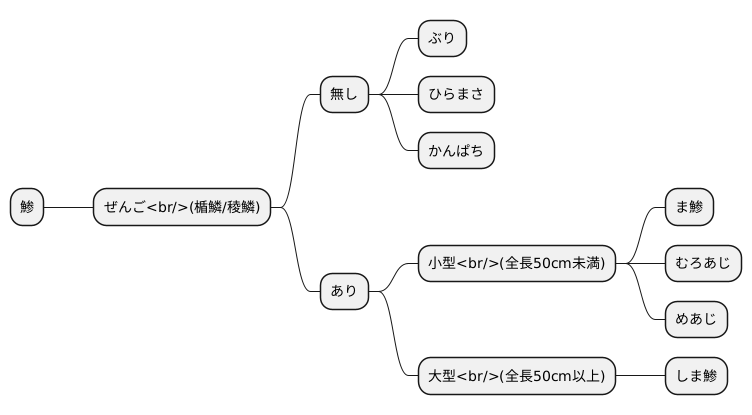

その通り。鯵の種類によってはゼンゴを持たない種類もいるのよ。ブリやヒラマサ、カンパチなどはゼンゴがないわね。スーパーでよく見かけるマアジやムロアジ、メアジなどはゼンゴがある鯵の種類よ。

鯵とは。

「料理」や「台所」で使う「鯵」という言葉について説明します。鯵はスズキの仲間で、世界中に140種類ほどいます。これらの鯵は大きく三つのグループに分けることができます。まず、体の側面に「ぜんご」と呼ばれる硬いうろこがあるかないかで二つに分けます。そして、「ぜんご」がある鯵は体の大きさでさらに二つに分かれます。「ぜんご」は漢字で「竹莢」と書き、「ぜいご」とも呼ばれます。正式には「楯鱗」や「稜鱗」と言います。ちなみに、「ぜんご」がない魚には鰤、平政、間八などがいます。鯵の仲間で漁獲量が多く、広く好まれているのは、「ぜんご」があり、体長が50cm以下の真鯵、室鯵、目鯵などです。「ぜんご」がある大型の鯵では、縞鯵が人気で、需要も高く、年間約2000トンが養殖されています。

鯵の種類

「鯵」と聞くと、日本では銀色に輝く魚を思い浮かべる方が多いでしょう。しかし、世界には百四十種類以上もの鯵の仲間がいます。これらはスズキ目アジ科に分類され、見た目や大きさも様々です。この多様な鯵の仲間を見分ける大きな手がかりとなるのが、「ぜんご」と呼ばれる硬いうろこの有無です。「ぜんご」とは、魚体の側面に沿って並ぶ、硬くて少し尖ったうろこのことで、漢字では「楯鱗」や「稜鱗」と書きます。魚の漢字である「魚」へんに「夾」と書く「あじ」の「夾」は、この「ぜんご」を表しています。「ぜんご」があるかないかで、まず大きく二つのグループに分けられます。「ぜんご」を持たないグループには、ぶり、ひらまさ、かんぱちなどが含まれます。

一方、「ぜんご」を持つグループは、さらに体の大きさによって二つに分けられます。一つは、私たちがよく食卓で目にする、全長五十センチメートルより小さい比較的小型のグループです。ここに分類されるのは、ま鯵、むろあじ、めあじなどで、スーパーなどでよく見かける馴染み深い魚たちです。そしてもう一つは、しま鯵のように全長五十センチメートルを超える大型のグループです。しま鯵は、大型の鯵の中でも特に人気が高く、味も良く、市場では高値で取引されています。その需要の高さから、今では年間約二千トンも養殖されているほどです。このように、鯵の仲間は「ぜんご」の有無、そして体の大きさによって、大きく三つのグループに分類することができ、それぞれの種類によって、味や用途も異なってきます。

鯵の旬と味わい

鯵は、春から夏にかけてが旬です。この時期は、海水温の上昇とともに餌となるプランクトンが増えるため、鯵はたっぷりと栄養を蓄え、丸々と太ります。特に、産卵を控えた初夏は、脂がしっかりと乗り、最も美味しい時期と言われています。

脂の乗った鯵を味わうなら、刺身やたたきがおすすめです。とろけるような舌触りと、濃厚な旨味が口いっぱいに広がり、まさに旬の味覚を堪能できます。また、三枚おろしにした身を細かく刻んで薬味と和えれば、なめろうも絶品です。生姜やネギ、味噌などの薬味が、鯵の旨味を引き立てます。

鯵は、火を通しても美味しくいただけます。塩焼きにすれば、皮はパリッと香ばしく、身はふっくらと仕上がります。炭火で焼けば、さらに風味が増し、ご飯が進むおかずになります。干物もおすすめです。天日干しすることで、旨味が凝縮され、噛むほどに味わい深くなります。軽く炙って、大根おろしを添えれば、お酒のつまみにもぴったりです。

新鮮な鯵を選ぶポイントは、見た目と香りです。まず、目が澄んでいて黒目が黒く、エラが鮮やかな赤色をしているかを確認しましょう。そして、体に張りがあり、銀色の鱗がキラキラと輝いているものを選びましょう。また、青魚特有の生臭さが少なく、磯の香りがするものが新鮮な証拠です。新鮮な鯵は、身がプリッとしていて透明感があります。

鯵は、栄養価も高い魚です。良質なたんぱく質はもちろん、脳の働きを活発にするドコサヘキサエン酸(DHA)や血液をサラサラにするエイコサペンタエン酸(EPA)などの不飽和脂肪酸も豊富に含んでいます。これらの栄養素は、健康を保つために欠かせないものです。積極的に食事に取り入れ、健康的な食生活を送りましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 旬 | 春から夏 |

| 旬の理由 | 海水温の上昇とともに餌となるプランクトンが増え、鯵はたっぷりと栄養を蓄えるため。特に産卵を控えた初夏は脂が乗り、最も美味しい。 |

| おすすめの食べ方(生) | 刺身、たたき、なめろう |

| おすすめの食べ方(加熱) | 塩焼き、干物 |

| 選び方のポイント |

|

| 栄養価 | 良質なたんぱく質、ドコサヘキサエン酸(DHA)、エイコサペンタエン酸(EPA)などの不飽和脂肪酸 |

鯵の調理方法

鯵は調理法によって様々な美味しさを楽しめる、家庭料理にぴったりの魚です。手に入りやすい価格も魅力の一つです。旬の時期にはぜひ、色々な調理法に挑戦し、鯵の奥深い魅力を堪能してみてください。

新鮮な鯵は、刺身でいただくのがおすすめです。とろけるような舌触りと、鯵本来の旨味が口いっぱいに広がります。醤油を少しつけていただくのはもちろん、生姜やネギ、わさびなどの薬味を添えても風味が一層引き立ちます。

三枚おろしにした鯵を、細かく刻んで薬味と和えれば、たたきの完成です。生姜やネギ、大葉などを加え、醤油で味を調えれば、ご飯にもお酒にも合う一品になります。

衣を付けて揚げれば、人気の鯵フライになります。サクッとした衣と、ふっくらとした身の組み合わせは、まさに絶品です。タルタルソースやウスターソースをかけてお召し上がりください。

鯵の南蛮漬けは、甘酢に漬けることで、さっぱりとした味わいが楽しめます。野菜と一緒に漬け込めば、彩りも豊かになり、食卓が華やかになります。

なめろうは、味噌やネギ、生姜などの薬味と鯵を包丁でたたいて作る郷土料理です。ご飯のお供としてはもちろん、お酒の肴にも最適です。

干物にすれば、旨味が凝縮され、さらに美味しくなります。焼きたてのアツアツを、ご飯と一緒にいただくのは格別です。

鯵は冷凍保存も可能です。内臓を取り除き、水気を拭き取ってから、空気に触れないようにしっかりと包んで冷凍庫で保存します。食べたい時に解凍して、様々な料理にお使いいただけます。

このように、鯵は様々な調理法で楽しむことができる万能な魚です。ぜひ、お好みの方法で鯵の美味しさを味わってみてください。

| 調理法 | 説明 |

|---|---|

| 刺身 | 新鮮な鯵本来の旨味を楽しむ調理法。薬味を添えてもよい。 |

| たたき | 三枚おろしにした鯵を刻み、薬味と和える。ご飯やお酒に合う。 |

| 鯵フライ | 衣をつけて揚げる。タルタルソースやウスターソースで食べるのが一般的。 |

| 南蛮漬け | 甘酢に漬けることでさっぱりとした味わいに。野菜を加えてもよい。 |

| なめろう | 味噌や薬味と鯵を包丁でたたいて作る郷土料理。ご飯やお酒に合う。 |

| 干物 | 干すことで旨味が凝縮。焼きたてを味わう。 |

鯵の栄養価

鯵は、私たちの食卓によく並ぶ身近な魚でありながら、実は栄養の宝庫です。健康維持に欠かせない様々な栄養素を豊富に含み、バランスの良い食事に大きく貢献してくれます。

特に注目すべきは、人間の体内で作ることができない必須脂肪酸であるDHAとEPAです。DHAは脳の働きを活発にし、記憶力を保つ効果が期待できます。物忘れが気になる方や、学習能力を高めたい成長期のお子さんにとって、大変重要な栄養素です。また、EPAは血液をサラサラにする働きがあり、動脈硬化などの生活習慣病予防に効果的です。これらの必須脂肪酸は、青魚に多く含まれていますが、鯵はその代表格と言えるでしょう。

鯵は良質なタンパク質も豊富に含んでいます。タンパク質は、筋肉や内臓、皮膚、髪の毛、爪など、体のあらゆる部分を作るのに必要不可欠な栄養素です。健康な体を維持するためには、毎日しっかりとタンパク質を摂取することが重要です。鯵は、手軽に良質なタンパク質を摂ることができるため、毎日の食生活に取り入れやすい食材です。

さらに、鯵にはカルシウムや鉄分といったミネラル類、そして様々なビタミン類も含まれています。カルシウムは骨や歯を丈夫にするのに役立ち、鉄分は貧血予防に効果的です。ビタミン類は、体の調子を整え、健康を維持するために欠かせない栄養素です。鯵はこれらの栄養素をバランス良く含んでいるため、様々な健康効果が期待できます。

成長期のお子さんや、妊娠中の女性には、特に積極的に食べてほしい食材です。お子さんの健やかな成長をサポートし、お母さんの健康維持にも役立ちます。様々な調理法で美味しく食べられる鯵は、私たちの健康を支える心強い味方です。

| 栄養素 | 効能 | 対象者 |

|---|---|---|

| DHA | 脳の働きを活発化、記憶力向上 | 物忘れが気になる人、成長期の子ども |

| EPA | 血液サラサラ効果、動脈硬化などの生活習慣病予防 | – |

| 良質なタンパク質 | 筋肉、内臓、皮膚、髪の毛、爪などの体のあらゆる部分を作る | – |

| カルシウム | 骨や歯を丈夫にする | – |

| 鉄分 | 貧血予防 | – |

| ビタミン類 | 体の調子を整え、健康維持 | – |

鯵を選ぶ際のポイント

新鮮な鯵を選ぶには、いくつかの点に注意する必要があります。まず、鯵の目をよく観察しましょう。生き生きとした新鮮な鯵は、目が澄んでいて黒目が黒々としています。逆に、目が濁っていたり、白っぽく霞んで見える場合は、鮮度が落ちている可能性が高いので避けましょう。次に、エラの色を確認します。新鮮な鯵のエラは、きれいな鮮やかな赤色をしています。もし、エラが黒ずんでいたり、茶色っぽく変色している場合は、鮮度が落ちている証拠です。

鯵の体に触れてみることも重要です。新鮮な鯵は体の表面に張りがあり、触ると弾力があります。逆に、身が柔らかくなっていたり、表面がぬめっていてべたついている場合は、鮮度が落ちているので注意が必要です。臭いも重要な判断材料です。新鮮な鯵は、海辺を思わせる磯の香りがほんのりと漂いますが、生臭い匂いはしません。もし、強い生臭さを感じた場合は、鮮度がかなり落ちている可能性があるので、購入を控えましょう。

スーパーなどでパック詰めされた鯵を選ぶ際にも注意が必要です。パックの中にドリップ(肉汁)が溜まっていないか確認しましょう。ドリップが多い場合は鮮度が落ちている可能性があります。また、消費期限も必ず確認し、購入した後はなるべく早く食べるようにしましょう。これらの点に注意すれば、新鮮でおいしい鯵を選ぶことができます。

| チェック項目 | 新鮮な鯵 | 鮮度が落ちている鯵 |

|---|---|---|

| 目 | 澄んでいて黒目が黒々としている | 濁っていたり、白っぽく霞んで見える |

| エラ | きれいな鮮やかな赤色 | 黒ずんでいたり、茶色っぽく変色している |

| 体の表面 | 張りがあり、弾力がある | 柔らかくなっていたり、表面がぬめっていてべたついている |

| 臭い | 海辺を思わせる磯の香りがほんのりと漂う | 強い生臭い匂い |

| パック詰め | ドリップ(肉汁)が少ない | ドリップが多い |