肝酢:滋味深い海の恵み

料理を知りたい

『肝酢』って、魚の肝をすりつぶして酢で和えるだけですよね? なぜわざわざ『ゆでる』と『すり鉢でする』っていう手順が必要なんですか?

料理研究家

いい質問ですね。ゆでることで肝の臭みがとれ、雑味がなくなります。すり鉢ですることで、なめらかで口当たりの良い仕上がりになるんですよ。

料理を知りたい

なるほど!でも、ミキサーとかフードプロセッサーじゃダメなんですか?

料理研究家

もちろんそれでもできますが、すり鉢を使うことで肝の細胞がほどよく潰れ、旨味や風味がより引き出されるんです。滑らかになりすぎず、少しざらっとした舌触りも肝酢の持ち味なんですよ。

肝酢とは。

魚介類の内臓、特に肝臓をゆでて、細かくすりつぶしてから、お酢で作った調味液でのばした料理について説明します。この料理は「肝酢」や「泥酢」とも呼ばれ、合わせ酢として使われます。あんこう、あわび、かわはぎなどの肝臓によく使われます。

肝酢とは

肝酢とは、魚介類の肝を用いた、和え物などに使う合わせ調味料です。魚の肝の独特な風味と深い味わいを活かし、素材の味を引き立てる力を持っています。肝の濃厚な旨みと酢の爽やかな酸味が絶妙に調和することで、奥行きのある味わいが生まれます。別名「泥酢」とも呼ばれ、古くから日本の食卓で親しまれてきました。

肝酢を作る際には、まず新鮮な魚の肝を丁寧に下ごしらえします。肝を熱湯でさっとゆでることで、生臭さや雑味を取り除き、肝本来の風味を際立たせます。ゆでた肝は、裏ごし器で丁寧に濾すことで、なめらかで均一な状態にします。このひと手間が、口当たりの良い肝酢を作る秘訣です。さらに、すり鉢に移し、根気よくすりつぶすことで、より滑らかで舌触りの良い仕上がりになります。滑らかになった肝に、土佐酢、もしくは二杯酢を加えてよく混ぜ合わせれば肝酢の完成です。土佐酢とは、醤油、みりん、鰹節、昆布で出汁を取り、酢を加えた合わせ酢です。二杯酢は、酢と醤油を合わせたシンプルな合わせ酢です。肝の種類や好みに合わせて、酢の種類を使い分けることができます。

肝酢は、様々な魚介料理に活用できます。例えば、旬の白身魚や貝類と和えることで、素材の持ち味を最大限に引き出し、風味豊かな一品に仕上がります。また、茹でた野菜に和えたり、焼き物のたれとして使ったりと、様々なアレンジを楽しむこともできます。肝酢は、ひと手間かけることで、いつもの料理を格段に美味しくしてくれる、日本の食文化の知恵が詰まった調味料と言えるでしょう。魚の肝は栄養価も高く、ビタミンAやビタミンD、鉄分などが豊富に含まれています。美味しく健康的な食事を楽しむためにも、肝酢をぜひお試しください。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 魚介類の肝を用いた和え物などに使う合わせ調味料 |

| 別名 | 泥酢 |

| 特徴 | 肝の濃厚な旨みと酢の爽やかな酸味が調和した奥深い味わい |

| 作り方 |

|

| 土佐酢 | 醤油、みりん、鰹節、昆布で出汁を取り、酢を加えた合わせ酢 |

| 二杯酢 | 酢と醤油を合わせたシンプルな合わせ酢 |

| 用途 |

|

| 栄養価 | ビタミンA、ビタミンD、鉄分豊富 |

肝酢に合う魚介類

肝酢は、魚介の肝を美味しくいただく調理法です。濃厚な肝の風味と酢の酸味が絶妙に調和し、食欲をそそる一品となります。肝の大きさや風味の強さによって、肝酢に合う魚介類は様々です。

中でも、あんこうの肝は「海のフォアグラ」と称されるほど、きめ細かく濃厚な味わいが特徴です。肝酢にすることで、そのクリーミーな舌触りと深いコクがより一層引き立ちます。あんこうの身は淡白な味わいですので、濃厚な肝酢を添えることで、味のバランスがとれた一品に仕上がります。

あわびの肝は、磯の香りが豊かで、独特の苦みとコクがあります。肝酢にすることで、酢の酸味が苦みを和らげ、うま味を際立たせます。あわびの柔らかく歯ごたえのある身と、風味豊かな肝酢は相性抜群です。あわびを調理する際は、肝を取り除かずに丸ごと使い、肝酢にするのがおすすめです。

かわはぎの肝は、上品な甘みとコクがあり、とろけるような食感が特徴です。肝酢にすると、その繊細な甘みが酢の酸味によって引き締まり、絶妙なバランスを生み出します。かわはぎの身はあっさりとしていますが、肝酢を添えることで、豊かな味わいが楽しめます。

肝酢に合う魚介類は、上記以外にもたくさんあります。肝の風味を活かせる魚介類であれば、肝酢との相性は良いと言えるでしょう。例えば、鯛やぶりの肝も、肝酢に適しています。魚の大きさや種類によって、肝の味や風味も異なります。様々な魚介類で試してみることで、新しい発見があるかもしれません。

肝酢を作る際は、新鮮な肝を使うことが大切です。肝は傷みやすいので、購入後すぐに調理するようにしましょう。また、酢の種類を変えることでも、風味に変化をつけることができます。米酢だけでなく、黒酢や穀物酢など、色々な酢を試して、自分好みの肝酢を見つけるのも楽しいでしょう。

| 魚介類 | 肝の特徴 | 肝酢の効果 |

|---|---|---|

| あんこう | きめ細かく濃厚な味わい。「海のフォアグラ」 | クリーミーな舌触りと深いコクがより一層引き立つ。淡白な身に濃厚な肝酢が合う。 |

| あわび | 磯の香りが豊かで、独特の苦みとコクがある。 | 酢の酸味が苦みを和らげ、うま味を際立たせる。あわびの身と相性抜群。 |

| かわはぎ | 上品な甘みとコクがあり、とろけるような食感。 | 繊細な甘みが酢の酸味によって引き締まり、絶妙なバランスを生み出す。あっさりした身に豊かな味わいを与える。 |

| 鯛、ぶりなど | 魚の種類によって肝の味や風味が異なる。 | 肝の風味を活かせる。 |

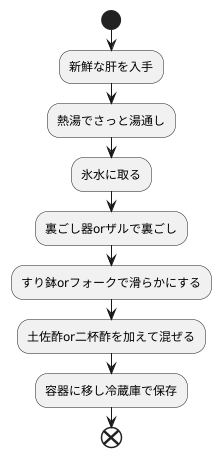

肝酢の作り方

新鮮な魚介の肝を使った、風味豊かな肝酢の作り方をご紹介します。肝は鮮度が命ですので、手に入れたらすぐに調理に取り掛かりましょう。

まずは下処理です。肝を熱湯でさっと湯通しすることで、生臭みを取り除きます。この時、長時間茹でると肝が固くなってしまうので、さっと表面の色が変わる程度で十分です。すぐに氷水に取って冷やすことで、鮮やかな色合いとぷりっとした食感を保てます。

次に、裏ごし器を使って丁寧に裏ごししていきます。この作業によって、滑らかで口当たりの良い肝酢に仕上がります。裏ごし器がない場合は、目の細かいザルで代用しても構いません。丁寧に濾すことで、舌触りが格段に良くなります。

滑らかになった肝をすり鉢に移し、さらにきめ細かくすりつぶします。すり鉢を使うことで、肝の旨味を最大限に引き出すことができます。すり鉢がない場合は、フォークの背などで潰すことでも代用可能です。

肝が滑らかになったら、土佐酢か二杯酢を少しずつ加えて混ぜ合わせ、好みの濃さに伸ばしていきます。土佐酢を使うと、鰹節と昆布の旨味が加わり、より風味豊かな肝酢に仕上がります。二杯酢を使う場合は、さっぱりとした味わいが楽しめます。酢の量を調整することで、酸味はお好みで加減できます。

完成した肝酢は、清潔な容器に移し、冷蔵庫で保存します。肝は傷みやすいので、なるべく早く使い切りましょう。

丁寧に作ることで、素材本来の美味しさが引き立つ、絶品の肝酢が出来上がります。様々な料理の隠し味として、また、野菜や白身魚に添えても美味しくいただけます。ぜひ、お試しください。

肝酢の使い方

肝酢は、魚介類の肝臓を調味料に加工したもので、独特の風味とコクが特徴です。 刺身、焼き物、煮物など、様々な料理に活用できる万能調味料と言えるでしょう。

まず、刺身に肝酢を添えると、魚介本来の旨味が引き立ちます。淡白な白身魚には肝酢のコクが加わり、脂の乗った魚には肝酢の酸味が爽やかさをプラスしてくれます。肝酢の濃厚な味わいが、素材の味をより深く、より豊かに感じさせてくれます。

焼き魚に肝酢をかけると、香ばしさが増し、食欲をそそる香りが広がります。魚に焦げ目がついたところに肝酢をかけると、その香ばしさと肝酢の風味が合わさり、絶妙な味わいが生まれます。また、煮魚を作る際に肝酢を少量加えると、煮汁にコクと深みが加わり、より一層美味しく仕上がります。肝酢を加えることで、魚の臭みを抑える効果も期待できます。

野菜との相性も抜群です。 茹でた野菜に肝酢を和えれば、さっぱりとした和え物が出来上がります。ほうれん草や小松菜などの青菜はもちろん、大根や人参などの根菜にもよく合います。肝酢の濃厚な味わいが野菜の甘みを引き立て、箸休めにも最適な一品となります。

肝酢は保存も容易です。しっかりと蓋を閉めて冷蔵庫で保管すれば、比較的長く保存できます。ただし、開封後はなるべく早く使い切るようにしましょう。

このように、肝酢は様々な料理に活用できる万能調味料です。色々な料理に試して、自分好みの使い方を見つけて、料理の幅を広げてみましょう。

| 料理の種類 | 肝酢の効果 |

|---|---|

| 刺身 | 魚の旨味を引き立てる、白身魚にコクを、脂の乗った魚に爽やかさをプラス |

| 焼き魚 | 香ばしさが増す、肝酢の風味と香ばしさが合わさる |

| 煮魚 | 煮汁にコクと深みが加わる、魚の臭みを抑える |

| 茹で野菜 | さっぱりとした和え物になる、野菜の甘みを引き立てる |

| 保存方法 | 冷蔵庫で保存、開封後はなるべく早く使い切る |

肝酢と健康

海の幸である魚介類の肝は、小さな体に驚くほどたくさんの栄養を蓄えています。肝には、健康な体を作るために欠かせない栄養素がぎゅっと詰まっているのです。代表的なものとしては、目の健康を守るビタミンA、骨を丈夫にするビタミンD、そして貧血を防ぐ鉄分などがあげられます。

これらの栄養を効果的に摂り入れる方法として、肝酢という調理法があります。肝酢は、魚介類の肝を酢に漬けることで、独特の生臭さを和らげ、食べやすくしたものです。酢を使うことで、肝に含まれる栄養素が体内に吸収されやすくなるという利点もあります。

ビタミンAは、夜盲症の予防だけでなく、皮膚や粘膜の健康維持にも役立ちます。現代人の多くは、パソコンやスマートフォンを使う時間が長く、目に負担がかかりがちです。そのため、ビタミンAを積極的に摂ることは、目の健康を守る上でとても大切です。ビタミンDは、カルシウムの吸収を助けて骨を丈夫にするだけでなく、免疫力の向上にも関わっています。特に、日照時間が短くなる冬場は、意識してビタミンDを摂りたいものです。鉄分は、血液中の赤血球を作るのに欠かせない栄養素です。鉄分が不足すると、貧血を起こしやすくなり、疲れやすくなったり、息切れしやすくなったりします。肝酢は、これらの大切な栄養素を手軽に美味しく摂ることができるため、健康を保つ上で心強い味方となるでしょう。

しかし、肝にはコレステロールも多く含まれていることを忘れてはいけません。コレステロールは、摂り過ぎると血液中に脂肪が溜まりやすくなり、動脈硬化などの生活習慣病につながる可能性があります。肝酢は美味しいだけでなく栄養価も高いですが、バランスの良い食事を心がけ、食べ過ぎには注意しましょう。様々な食材と組み合わせて、美味しく健康に肝酢を楽しみましょう。

| 栄養素 | 効能 | 備考 |

|---|---|---|

| ビタミンA | 目の健康維持、皮膚や粘膜の健康維持 | 現代人の目の負担軽減に役立つ |

| ビタミンD | 骨を丈夫にする、免疫力の向上 | 冬場に特に意識して摂取したい |

| 鉄分 | 貧血予防 | 不足すると疲れやすさや息切れの原因に |

| 肝酢 | 特徴 |

|---|---|

| 調理法 | 魚介類の肝を酢に漬ける |

| メリット | 生臭さを軽減、栄養吸収率向上 |

| 注意点 | コレステロール含有量に注意、バランスの良い食事を心がける |

まとめ

魚介の肝は、古くから珍重されてきた食材です。その濃厚な味わいと栄養価の高さは、まさに海の恵みの凝縮と言えるでしょう。肝の旨味を最大限に引き出す調理法として、古くから伝わるのが「肝酢」です。肝酢は、魚の肝を丁寧に処理し、酢や調味料と合わせることで、独特の風味とコクを生み出します。

肝酢作りで肝心なのは、新鮮な魚介の肝を使うことです。肝は鮮度が落ちやすいため、入手したらすぐに調理に取り掛かりましょう。下処理も肝の味わいを左右する重要な工程です。丁寧に血や筋を取り除くことで、雑味のない澄んだ味わいの肝酢に仕上がります。肝の種類によって、適切な酢の種類や調味料の配合も変化します。例えば、アンコウの肝には米酢、カワハギの肝には穀物酢といったように、肝の風味と相性の良い酢を選ぶことが大切です。また、醤油やみりん、砂糖などを加えることで、深みのある味わいに仕上げることができます。

丁寧に作られた肝酢は、様々な料理に活用できます。刺身や焼き魚に添えるのはもちろん、野菜と和えたり、ご飯に混ぜ込んだり、鍋物の隠し味にしたりと、その用途は多岐にわたります。肝酢を使うことで、いつもの料理がワンランク上の味わいに変化します。魚の肝を使った料理に馴染みのない方も、肝酢をきっかけに、その奥深い魅力に触れてみてはいかがでしょうか。

近年、肝酢作りに挑戦する人も増えています。色々な魚介類の肝で試したり、自分好みの調味料の配合を見つけたりと、楽しみ方も様々です。家庭で手作りすることで、肝の鮮度や調味料の配合を自由に調整できるのも魅力です。ぜひ、ご家庭でも肝酢を使った料理に挑戦し、日本の食文化の奥深さを味わってみてください。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 肝の価値 | 濃厚な味わいと栄養価の高さ |

| 肝酢の調理法 | 魚の肝を丁寧に処理し、酢や調味料と合わせる |

| 肝の入手 | 新鮮な魚介の肝を使う。入手したらすぐに調理 |

| 下処理 | 血や筋を取り除く |

| 酢の種類 | 肝の種類によって適切な酢を選ぶ(例:アンコウの肝には米酢、カワハギの肝には穀物酢) |

| 調味料 | 醤油、みりん、砂糖などを加える |

| 肝酢の用途 | 刺身や焼き魚に添える、野菜と和える、ご飯に混ぜ込む、鍋物の隠し味 |

| 近年 | 肝酢作りに挑戦する人が増加 |

| 家庭で手作りする魅力 | 肝の鮮度や調味料の配合を自由に調整できる |