作取り:新鮮な魚を刺身にするための下準備

料理を知りたい

先生、『作取り』ってどういう意味ですか? 魚を料理する言葉みたいですが、よく分かりません。

料理研究家

いい質問だね。『作取り』とは、お刺身にする魚をすぐに切れるように準備しておくことだよ。具体的には、魚の上身から血合い骨という骨と周りの血の色の濃い部分をきれいに取り除き、皮もひいて、刺身状に切りやすい形に整える作業のことなんだ。

料理を知りたい

つまり、魚をお刺身にするための下準備みたいなものですか?

料理研究家

その通り! 刺身にする直前の状態まで魚を処理しておくことを『作取り』と言うんだよ。 刺身に限らず、すぐに調理できるように材料を下ごしらえしておくことも『作取り』と言うことがあるね。

作取りとは。

お刺身にする魚を、すぐに食べられるように、骨と血合いを取り除いて、きれいに切りそろえることを『作取り』と言います。また、『裂き取り』とも呼ばれます。

作取りとは

作取りとは、魚を刺身の状態にするための大切な下ごしらえです。新鮮な魚をよりおいしく、そして安心して生で食べられるように、包丁を使って丁寧に処理していく作業のことを指します。「さくどり」や「さくに取る」と呼ばれることもあります。

作取りの主な目的は、上身から血合い骨や腹骨といった骨を取り除き、皮を引いて、食べやすい大きさに切り整えることです。血合い骨は、魚の血管が集まった部分で、生臭さの原因となります。腹骨は、内臓を支える骨で、硬くて食べにくいため、取り除く必要があります。これらの骨を丁寧に取り除くことで、魚の鮮度が保たれ、見た目も美しく、食感の良い刺身になります。

作取りの手順は、まず魚を三枚におろすことから始まります。三枚おろしとは、魚を背骨に沿って包丁を入れ、左右の身と中骨に分ける方法です。次に、腹骨をすき取り、血合い骨を丁寧に抜きます。この時、骨に沿って包丁を滑らせるように動かすと、身が無駄になりません。その後、皮を引きます。皮を引く際は、尾の方から頭の方に向かって、皮と身の間に包丁を入れ、ゆっくりと引いていきます。最後に、食べやすい大きさに切り分けたら完成です。

家庭でも、新鮮な魚が手に入った時には、作取りに挑戦することで、より一層おいしい刺身を味わうことができます。最初は難しいかもしれませんが、練習を重ねることで、上手に作取りができるようになります。魚の種類によって骨の構造や身の硬さが異なるため、それぞれの魚に合った作取りの方法を学ぶことも大切です。新鮮な魚を自分で作取りし、刺身で味わう喜びは、格別です。まさに、食卓に旬の味覚と彩りを添える、日本の食文化の真髄と言えるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 作取り | 魚を刺身の状態にするための下ごしらえ。さくどり、さくに取る、とも呼ばれる。 |

| 目的 | 血合い骨、腹骨などの骨を取り除き、皮を引いて食べやすく切り整える。 |

| 手順 | 1. 三枚おろし(魚を背骨に沿って左右の身と中骨に分ける) 2. 腹骨をすき取る 3. 血合い骨を丁寧に抜く 4. 皮を引く(尾から頭へ) 5. 食べやすい大きさに切り分ける |

作取りの利点

作取りは、魚を美味しく、安全に、そして美しくいただくための下ごしらえです。様々な利点があり、刺身をより一層楽しむことができます。

まず、作取りの大きな利点の一つは、魚の生臭さを抑え、旨味を引き立てることです。魚には血合いと呼ばれる部分があり、ここには多くの鉄分が含まれています。鉄分自体は体に良い栄養素ですが、空気に触れると酸化しやすく、これが生臭みの原因となります。作取りではこの血合いを丁寧に取り除くため、魚の鮮度が保たれ、本来の美味しさが際立つのです。雑味も少なくなり、より上品な味わいになります。

次に、安全性の向上も作取りの重要な利点です。血合い骨だけでなく、腹骨や小骨など、食べにくい骨も取り除かれます。これにより、喉に骨が刺さる心配が軽減され、小さなお子さんや高齢の方、歯の弱い方でも安心して食べることができます。骨を取り除くことで、口当たりも滑らかになり、より美味しく感じられるでしょう。

さらに、作取りは見た目の美しさにも貢献します。切り揃えられた刺身は、見た目にも美しく、食欲をそそります。特に、お祝いの席やお客様へのおもてなしなど、見た目も重要な場面で、作取りされた刺身は料理全体の質を高めます。また、均一な大きさに切ることで、見た目の美しさだけでなく、味の均一性も保てます。どの部分を口にしても同じように美味しく味わえるため、満足度も高まります。

このように、作取りは、魚の美味しさを最大限に引き出し、安全に、そして美しくいただくための、大切な下ごしらえと言えるでしょう。

| 作取りの利点 | 詳細 |

|---|---|

| 旨味を引き出す | 血合いを取り除くことで、生臭さを抑え、魚の鮮度を保ち、本来の美味しさが際立つ。雑味も少なくなり、上品な味わいになる。 |

| 安全性の向上 | 血合い骨、腹骨、小骨など食べにくい骨を取り除くことで、喉に骨が刺さる心配を軽減。小さなお子さんや高齢の方にも安心。口当たりも滑らかに。 |

| 見た目の美しさ | 切り揃えられた刺身は見た目にも美しく、食欲をそそる。お祝いの席やお客様へのおもてなしなど、料理全体の質を高める。 |

| 味の均一性 | 均一な大きさに切ることで、どの部分を口にしても同じように美味しく味わえる。 |

作取りに必要な道具

作取りは、鮮度の良い魚介類を美味しくいただくための大切な下ごしらえです。適切な道具を使うことで、作業がスムーズになり、より安全に、そして美味しく仕上がります。作取りに必要な道具をいくつかご紹介しましょう。

まず、包丁は作取りの中でも特に重要な道具です。魚を捌く際には、切れ味が良く、しっかりと研がれた専用の包丁を使いましょう。出刃包丁は、魚の頭を落とす、骨を切るなど、力が必要な作業に向いています。刃が厚く、丈夫な作りが特徴です。一方、柳刃包丁は、刺身を引く、皮を剥ぐなど、繊細な作業に向いています。刃が薄く、しなやかなのが特徴です。ご自身の用途に合わせて選びましょう。

次に、まな板です。安定感のある大きめのまな板を用意しましょう。魚をしっかりと固定し、安全に作業するためには、ある程度の大きさが必要です。また、滑りにくい素材のまな板を選ぶと、作業中にまな板が動いてしまうことを防ぎ、より安全に作業できます。木のまな板は、適度な弾力があり、包丁の刃を傷めにくいという利点があります。

骨抜きピンセットは、細かい骨を取り除く際に重宝します。魚の骨は、口の中で刺さると大変危険です。骨抜きピンセットを使うことで、小さな骨も見逃さずに取り除くことができます。

最後に、清潔な布巾も忘れずに用意しましょう。手を拭いたり、魚の水気を拭き取ったり、まな板を清潔に保つために使用します。作業前にしっかりと洗って清潔な状態にしておきましょう。

これらの道具を揃えることで、作取りをより効率的に、そして衛生的に行うことができます。新鮮な魚介類を、安全に美味しくいただくために、適切な道具を準備し、丁寧な作取りを行いましょう。

| 道具 | 説明 | 用途 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 包丁 | 作取りに必須 | 魚を捌く、刺身を引く、皮を剥ぐ、骨を切る | 切れ味が良く、しっかりと研がれている必要がある。 出刃包丁:刃が厚く丈夫、力が必要な作業向け。 柳刃包丁:刃が薄くしなやか、繊細な作業向け。 |

| まな板 | 安定感が必要 | 魚を固定 | 大きめ、滑りにくい素材が良い。 木のまな板:適度な弾力、包丁の刃を傷めにくい。 |

| 骨抜きピンセット | 細かい骨の除去に便利 | 骨を取り除く | 小さな骨も見逃さない。 |

| 清潔な布巾 | 必須 | 手を拭く、魚の水気を拭き取る、まな板を清潔に保つ | 清潔な状態を保つ。 |

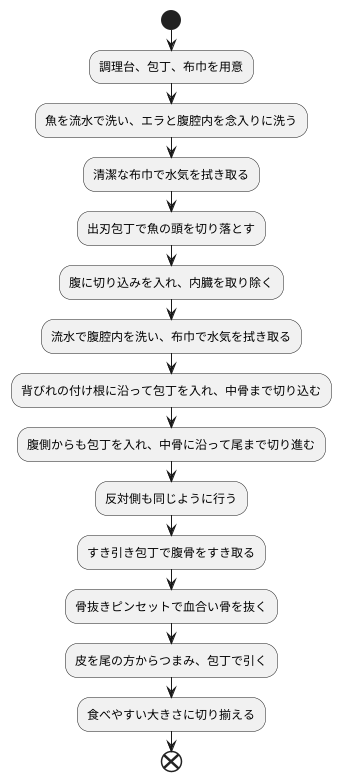

作取りの手順

まず、調理を始める前に、清潔な調理台とよく切れる包丁、それに清潔な布巾を用意しましょう。魚を丁寧に扱うことが、美味しい料理への第一歩です。

最初に、魚を流水で丁寧に洗いましょう。特に、エラや腹腔内は汚れが溜まりやすいので、指を使って念入りに洗い流してください。水洗いが終わったら、清潔な布巾で水気をしっかりと拭き取ります。余分な水分が残っていると、後の工程で滑りやすく、怪我をする可能性があります。

次に、出刃包丁を使って魚の頭を切り落とします。包丁の峰を魚の頭に当て、一気に切り落とすのがコツです。頭を切り落としたら、腹に切り込みを入れて内臓を取り除きます。この時、内臓を傷つけないように注意深く作業しましょう。内臓を取り除いたら、もう一度流水で腹腔内を洗い流し、布巾で水気を拭き取ります。

魚を三枚におろす作業に移ります。まず、背びれの付け根に沿って包丁を入れ、中骨まで切り込みます。次に、腹側からも同様に包丁を入れ、中骨に沿って尾まで切り進めます。反対側も同じように行い、三枚におろします。この時、包丁を寝かせ気味に使い、なるべく身を多く残すように意識しましょう。

三枚におろした身に残っている腹骨を、すき引き包丁を使って丁寧にすき取ります。腹骨は薄く、鋭いので、怪我をしないように注意が必要です。腹骨を取り除いたら、血合い骨を骨抜きピンセットを使って丁寧に抜きます。血合い骨は小さいので、見落とさないように注意深く作業しましょう。

最後に、皮を引きます。魚の尾の方から皮をつまみ、包丁を寝かせ気味にして、皮と身の間に滑り込ませるようにして皮を引きます。皮を引いたら、食べやすい大きさに切り揃えて完成です。魚の切り方によって、料理の見た目も変わってきます。

作取りは最初は難しいと感じるかもしれませんが、練習を重ねることで、徐々にスムーズにできるようになります。焦らず、丁寧に作業することが大切です。

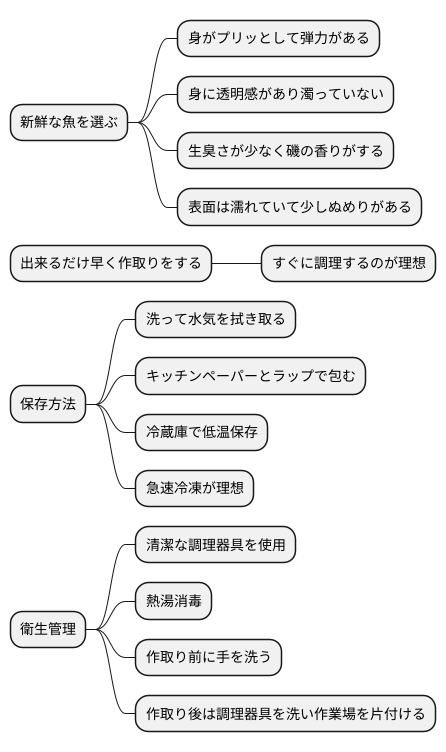

家庭での作取りのポイント

良い魚を選ぶことが、家庭で作取りを美味しく仕上げる一番の秘訣です。魚屋やスーパーで魚を選ぶ際は、鮮度にこだわることが大切です。新鮮な魚は、身がプリッとしていて、指で押すと弾力があります。また、身に透明感があり、濁っていないかも確認しましょう。新鮮な魚は、特有の生臭さが少なく、ほんのりとした磯の香りがします。さらに、表面は濡れていて、少しぬめりがあるのが特徴です。

新鮮な魚を見つけたら、出来るだけ早く作取りを行いましょう。買ってきた魚は時間が経つにつれて鮮度が落ちてしまうため、すぐに調理するのが理想的です。もし、すぐに食べられない場合は、適切な方法で保存する必要があります。保存の際は、まず魚を綺麗に洗い、水気を丁寧に拭き取ります。その後、吸水性の良い調理用紙で魚を包み、さらにそれをラップで隙間なくピッタリと包みます。こうすることで、乾燥を防ぎ、鮮度を保つことができます。冷蔵庫で保存する場合は、低温の場所に置くようにしましょう。もし冷凍保存する場合は、出来るだけ早く凍らせる「急速冷凍」がおすすめです。急速冷凍することで、冷凍による劣化を最小限に抑え、解凍した際も美味しく食べられます。

作取りを行う際は、衛生管理にも気を配ることが重要です。まず、作取りに使う包丁やまな板などの調理器具は、清潔なものを使用しましょう。使う前にはしっかりと洗い、熱湯消毒をするのがおすすめです。また、作取りを行う前には、必ず手を丁寧に洗いましょう。作取りが終わったら、使用した調理器具はすぐに洗い、作業場は綺麗に片付けましょう。生魚を扱った後は、特に念入りに清掃することで、食中毒などのトラブルを予防できます。これらのポイントをしっかりと守ることで、家庭でも安全に、そして美味しく作取りを楽しむことができます。

作取りで美味しく安全な刺身を

魚を丸ごと買ってきて、自分で刺身を作る、いわゆる『作取り』。一見すると難しいように思えますが、手順をきちんと理解し、何度か練習すれば、誰でもできるようになります。魚屋さんで新鮮な魚を見つけたら、ぜひ作取りに挑戦してみましょう。自分で捌いた魚で作った刺身は、他では味わえない格別の美味しさです。

まず、作取りで大切なのは魚の鮮度です。新鮮な魚は目が澄んでいて、エラが鮮やかな紅色をしています。また、身に弾力があり、表面にぬめりがあるものが良いでしょう。新鮮な魚を選ぶことで、安全で美味しい刺身を作ることができます。魚を手に入れたら、すぐに作取りを始めましょう。

作取りの手順は、まずウロコ取りから。ウロコ取り器を使って、尾から頭に向かって丁寧にウロコを取り除きます。次に、エラと内臓を取り除きます。エラの付け根を切って外し、腹に包丁を入れて内臓を取り出します。腹の中をよく洗い、血合いを丁寧に洗い流すことが大切です。この作業で生臭さがなくなり、魚の旨味が引き立ちます。

そしていよいよ三枚おろしです。背骨に沿って包丁を入れ、中骨に沿って身を外していきます。反対側も同じように行い、三枚におろします。次に、腹骨をすき取り、皮を引きます。腹骨をすき取った後、皮を下にして、包丁を寝かせ、皮と身の間に刃を入れ、皮を引いていきます。

最後に刺身に切りつけます。身の繊維を断ち切るように、包丁を斜めに入れて薄く切っていきます。切りつけた刺身を皿に盛り付ければ完成です。

自分で作取りをした刺身は、魚の旨味を存分に味わえるだけでなく、骨がないので安心して食べることができます。作取りを習得すれば、家庭でより美味しく、より安全に刺身を楽しむことができるでしょう。新鮮な魚と適切な作取りで、最高の刺身を味わってみてください。

| 工程 | 詳細 |

|---|---|

| 魚の選択 | 新鮮な魚を選ぶ。目は澄んでいて、エラが鮮やかな紅色。身に弾力があり、表面にぬめりがあるもの。 |

| ウロコ取り | ウロコ取り器を使って、尾から頭に向かって丁寧にウロコを取り除く。 |

| エラと内臓の除去 | エラの付け根を切って外し、腹に包丁を入れて内臓を取り出す。腹の中をよく洗い、血合いを丁寧に洗い流す。 |

| 三枚おろし | 背骨に沿って包丁を入れ、中骨に沿って身を外す。反対側も同じように行う。 |

| 腹骨と皮の処理 | 腹骨をすき取り、皮を下にして包丁を寝かせ、皮と身の間に刃を入れ、皮を引く。 |

| 刺身 | 身の繊維を断ち切るように、包丁を斜めに入れて薄く切っていく。 |