万能果実、梅の魅力を探る

料理を知りたい

先生、ウメの実って料理に使うって聞きますけど、どんな風に使うんですか?あと、ウメ干しって、ウメの実を干したものですよね?

料理研究家

いい質問だね。ウメの実は、酸味が強いから、そのまま食べることは少ないね。梅干しや梅酒、梅ジュース、梅ジャムなど、加工して使われることが多いんだよ。梅干しは、塩漬けにして干したもので、料理のアクセントや、お弁当に入れて傷みを防ぐためにも使われるね。

料理を知りたい

なるほど。じゃあ、梅干し以外で、料理に使う場合はどうですか?

料理研究家

梅干し以外にも、煮物の味付けに梅肉を使ったり、焼いた魚に梅肉ソースをかけたり、ドレッシングに梅酢を使ったりするんだよ。酸味を加えることで、味が引き締まって美味しくなるんだ。

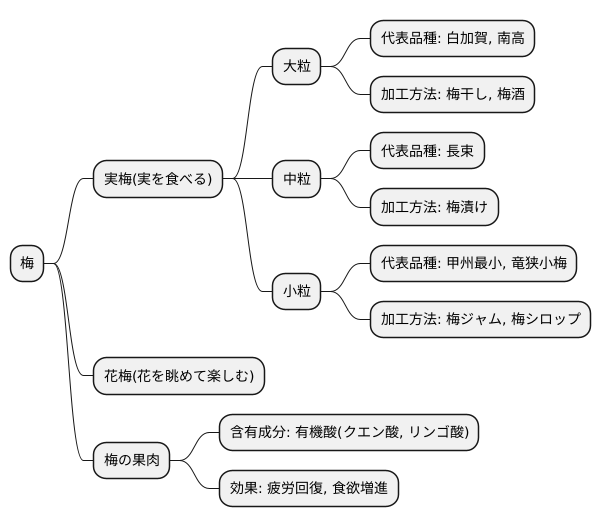

梅とは。

料理や台所で使われる言葉、「梅」について説明します。梅は中国から来たバラ科の落葉樹で、古くから日本で育てられています。梅には、実を食べる種類と、花を見て楽しむ種類があります。梅の実は、クエン酸とりんご酸が多く含まれているため、酸っぱい味がします。また、梅は同じ木の花粉では実がならないため、他の種類と交配してたくさんの種類ができています。梅の実の大きさも種類によって様々です。大きい実をつける種類には、白加賀、藤五郎、南高、豊後などがあります。中くらいの大きさの実をつける種類には、長束などがあります。小さい実をつける種類には、甲州最小や竜狭小梅などがあります。

梅の起源と歴史

梅は中国原産のバラ科の落葉高木で、遠い昔に日本へと渡ってきました。その歴史は古く、縄文時代の遺跡からも梅の種が出土しており、稲作よりも古い時代に日本に存在していた可能性も示唆されています。文献上の確かな記録としては弥生時代の遺跡から梅の核が発見されており、遅くとも弥生時代には日本に梅が存在していたと考えられています。

渡来した当初は薬用として利用されていたと考えられ、その高い効能から珍重されていました。梅の実には疲労物質である乳酸を分解するクエン酸が豊富に含まれており、古くから健康維持に役立つ食品として認識されていました。奈良時代には梅干しや梅酒が作られていた記録が残っており、平安時代には宮中行事にも梅が登場し、貴族の間で梅の花を愛でる文化が花開きました。花見といえば桜のイメージが強いですが、平安時代には梅の花見も盛んに行われていました。貴族たちは梅の香りを楽しみ、歌を詠み、春の訪れを祝いました。

鎌倉時代以降になると武士の台頭とともに梅の実は重要な食料の一つとして定着していきました。戦場での携帯食として重宝されたのは、梅干しが腐敗しにくく、疲労回復効果や殺菌効果があったためです。また、梅の実は保存食としても優れており、飢饉の際の貴重な食料源ともなりました。江戸時代になると梅の栽培が盛んになり、品種改良も進み、現在のような様々な種類の梅が誕生しました。梅干しや梅酒だけでなく、梅を使った料理や菓子なども数多く作られるようになり、梅は日本の食文化に欠かせない存在となりました。

このように、梅は長い年月をかけて日本に根付き、人々の生活に彩りを添えてきました。食文化から芸術、健康まで、幅広い分野で梅は活躍し、現代の私たちにとっても身近で大切な存在であり続けています。

| 時代 | 梅の利用 |

|---|---|

| 縄文時代 | 梅の種が出土。稲作以前から存在の可能性あり。 |

| 弥生時代 | 梅の核が出土。遅くともこの時代には存在していた。 |

| 渡来当初 | 薬用として利用。 |

| 奈良時代 | 梅干し、梅酒の製造記録あり。 |

| 平安時代 | 宮中行事にも登場。貴族の間で花見が盛ん。 |

| 鎌倉時代以降 | 武士の台頭とともに重要な食料に。戦場での携帯食、保存食として。 |

| 江戸時代 | 梅の栽培が盛んになり、品種改良も進む。料理や菓子にも利用。 |

| 現代 | 食文化、芸術、健康など幅広い分野で活躍。 |

梅の種類と特徴

梅は大きく分けて、実を食べるための実梅と、花を眺めて楽しむ花梅の二種類に分けられます。

まず、実梅について詳しく見ていきましょう。実梅はその実の大きさによって、さらに大粒、中粒、小粒の三種類に分類されます。そして、それぞれの大きさによって、加工方法も異なってきます。大粒の梅の代表的な品種としては、白加賀や南高などがあり、これらは梅干しや梅酒を作るのに最適です。大きな果実を活かして、肉厚の梅干しや風味豊かな梅酒に仕上がります。次に中粒の梅ですが、長束などがこの種類に該当します。中粒の梅は梅漬けに適しており、カリカリとした食感と程よい酸味が楽しめます。最後に小粒の梅は、甲州最小や竜狭小梅などが挙げられます。小さな実は、梅ジャムや梅シロップにするのがおすすめです。煮詰めることで、梅の香りが凝縮され、甘酸っぱい味わいが口いっぱいに広がります。

梅の果肉には、クエン酸やリンゴ酸といった有機酸が豊富に含まれています。これらの有機酸こそが、梅独特の爽やかな酸味を生み出しているのです。また、これらの有機酸には疲労回復や食欲増進効果があると言われ、健康食品としても人気を集めています。夏の暑い時期に、梅干しを一つ口に含むと、体がシャキッとするのは、このクエン酸のおかげでしょう。さらに、梅の品種によって、酸味の強さや香りが微妙に異なります。酸っぱい梅が好きな人もいれば、甘い梅が好きな人もいるように、自分好みの梅を見つけるのも梅を楽しむ醍醐味の一つと言えるでしょう。

梅の効能と利用法

古くから健康維持に役立つ食品として親しまれてきた梅には、様々な効能が期待できます。代表的な成分であるクエン酸は、体内でエネルギーを生み出す過程で発生する疲労物質である乳酸を分解する働きがあり、運動後や夏の暑さで疲れた時に摂取すると効果的です。また、クエン酸には殺菌作用もあるため、お弁当やおにぎりに入れることで食中毒の予防にも繋がります。昔からおにぎりや弁当に梅干しを入れていたのは、まさにこの殺菌作用を利用した知恵と言えるでしょう。

梅の効能は疲労回復や食中毒予防だけではありません。整腸作用も期待できるため、便秘や下痢の改善にも役立ちます。梅に含まれる食物繊維や有機酸が腸内環境を整え、善玉菌の増殖を促すことで、おなかの調子を整えてくれます。さらに、梅の酸味は唾液や胃液の分泌を促すため、食欲増進効果もあります。夏バテなどで食欲が落ちた時に梅干しを食べるのは、理にかなっていると言えるでしょう。

梅干し以外にも、梅の楽しみ方は様々です。梅酒や梅ジュースは、梅の風味と爽やかな酸味が楽しめる飲み物として人気があります。梅酒は、梅を焼酎や日本酒に漬け込むことで作られます。梅ジュースは、梅のエキスを水で薄めて飲む飲み物です。梅の甘酸っぱさを活かした梅ジャムや梅シロップも、パンやヨーグルトに添えて美味しくいただけます。また、最近では梅を使ったドレッシングやソース、梅風味の飴やせんべいなど、様々な商品が開発されています。梅の持つ健康効果と独特の風味は、これからも様々な形で私たちの生活を豊かにしてくれることでしょう。

| 梅の成分・特徴 | 効能 |

|---|---|

| クエン酸 | 疲労物質(乳酸)の分解、殺菌作用 |

| 食物繊維、有機酸 | 整腸作用(便秘・下痢の改善)、善玉菌の増殖促進 |

| 酸味 | 食欲増進(唾液・胃液の分泌促進) |

| 梅の活用例 | 説明 |

|---|---|

| 梅干し | 弁当、おにぎりなど |

| 梅酒 | 梅を焼酎や日本酒に漬け込んだもの |

| 梅ジュース | 梅のエキスを水で薄めたもの |

| 梅ジャム、梅シロップ | パン、ヨーグルトなど |

| 梅ドレッシング、梅ソース | – |

| 梅風味の飴、せんべい | – |

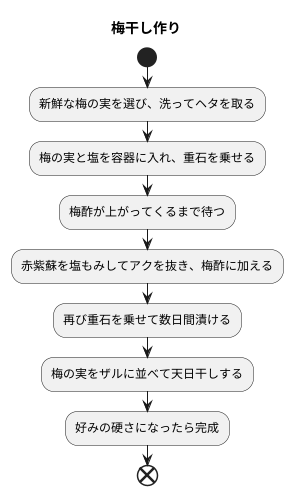

梅干し作りに挑戦

梅仕事の中でも人気の高い梅干し作り。一見手間がかかりそうに思えますが、手順を踏めば家庭でも美味しい梅干しが作れます。まずは新鮮で傷のない梅の実を選びましょう。青梅でも完熟梅でも作れますが、それぞれ違った風味に仕上がります。青梅はカリカリとした食感、完熟梅は柔らかくまろやかな味わいが特徴です。梅の実を綺麗に洗い、竹串などでヘタを丁寧に一つずつ取り除きます。ヘタが残っているとそこから傷みやすくなるので、丁寧に取り除くことが大切です。

次に、清潔な保存容器に梅の実と塩を入れ、重石を乗せて梅酢が上がってくるのを待ちます。塩の量は梅の重量の約15~20%が目安です。重石は梅の実がしっかりと漬かる重さに調整しましょう。梅酢が上がってくるまでは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管します。数日経つと梅酢が上がってくるので、カビが生えないように毎日確認しましょう。白いカビのようなものが浮いてきたら、丁寧にすくい取ってください。

梅酢が上がってきたら、いよいよ赤紫蘇の出番です。赤紫蘇は梅干しに美しい紅の色と独特の風味を与えてくれます。赤紫蘇をよく洗い、塩もみしてアクを抜きます。アク抜きした赤紫蘇を梅酢に加えてよく混ぜ、再び重石を乗せて数日間漬け込みます。赤紫蘇を加えることで、梅干しの保存性も高まります。

最後の仕上げは天日干しです。梅の実をザルなどに並べて数日間天日干しにします。天気の良い日を選び、梅の実全体にまんべんなく日光が当たるように干しましょう。梅の実は乾燥すると縮んで硬くなります。好みの硬さになったら、梅干しは完成です。保存容器に移し替え、冷暗所で保存しましょう。自家製梅干しは、ご飯のお供としてはもちろん、お茶漬けに入れたり、料理の隠し味に使ったりと様々な楽しみ方ができます。ぜひ、自分好みの梅干し作りに挑戦してみてください。

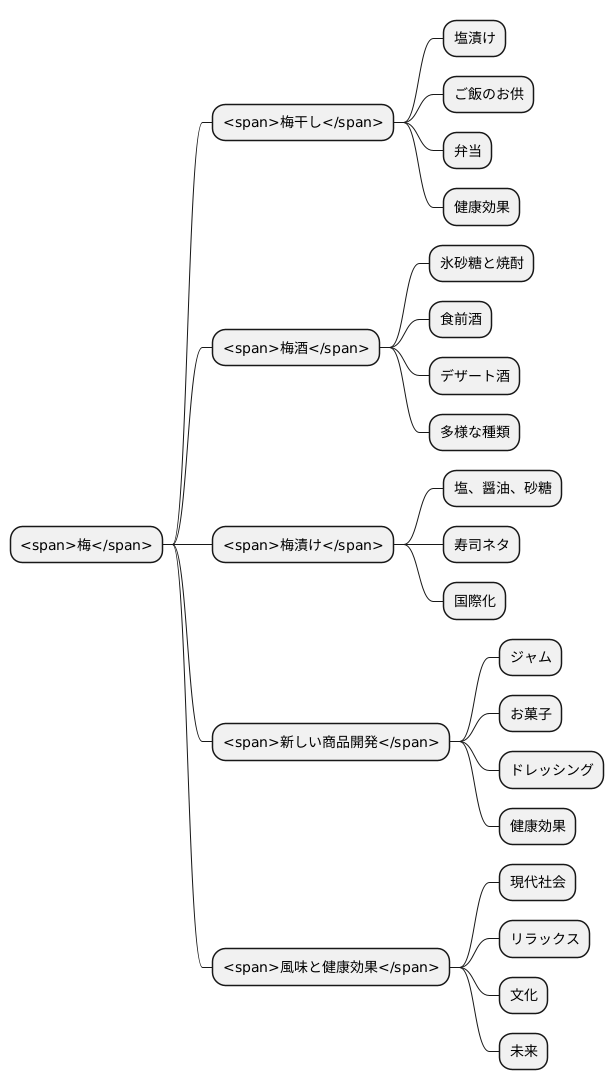

梅の文化と未来

日本の食卓には欠かせない、梅。その歴史は古く、幾世代にも渡り、様々な形で私たちの生活に彩りを添えてきました。古来より、梅は春の訪れを告げる特別な存在として、和歌や俳句にも詠まれ、日本人の心に深く根付いています。

梅の実は、そのまま食すことはできませんが、先人の知恵によって様々な加工品が生み出されてきました。代表的なものとしては、梅干しがあります。塩漬けによって保存性を高め、独特の酸味と塩味を引き出した梅干しは、ご飯のお供として、またはお弁当に入れて、古くから親しまれてきました。さらに、梅干しは健康効果も高く評価されています。

梅の風味を活かした飲み物としては、梅酒が挙げられます。梅の実を氷砂糖と焼酎に漬け込むことで、梅の香りが溶け込んだ甘酸っぱいお酒が生まれます。梅酒は、食前酒やデザート酒として楽しまれ、近年では様々な種類の梅や焼酎を使った梅酒が登場し、その味わいの幅も広がっています。

また、梅漬けも、梅の伝統的な食べ方の一つです。梅を塩や醤油、砂糖などで漬け込むことで、様々な風味の梅漬けが作られます。カリフォルニア巻きなどの寿司ネタとしても使われ、日本食の国際化にも貢献しています。

近年では、梅を使った新しい商品開発も盛んに行われています。梅のジャムや梅を使ったお菓子、梅のドレッシングなど、梅の新たな魅力を引き出す商品が次々と登場しています。また、梅の健康効果に関する研究も進み、梅の持つ機能性に着目した商品開発も期待されています。

梅の持つ独特の風味と健康効果は、現代社会においても高く評価されています。忙しい毎日の中で、梅干しや梅酒を味わうことで、ほっと一息つき、心身をリラックスさせることができます。古くから受け継がれてきた梅の文化を大切に守りながら、新しい価値を創造していくことで、梅の明るい未来を切り開いていくことができるでしょう。

様々な梅料理

梅は、独特の酸味と風味を持つ万能な食材であり、梅干しや梅酒以外にも、様々な料理に活用できます。

肉料理との相性は抜群です。例えば、豚の薄切り肉で梅肉を包み込んで焼き上げた梅肉豚巻きは、ご飯のおかずとしてはもちろん、お酒と共に味わうのもおすすめです。梅の酸味が豚肉の脂っぽさを中和し、さっぱりとした後味に仕上げてくれます。また、鶏肉を梅干しと煮込んだ料理も、ご飯が進む一品です。鶏肉の旨味に梅の酸味が加わり、奥深い味わいを生み出します。

梅は、調味料としても活躍します。梅干しを丁寧にすり潰してペースト状にし、ドレッシングに混ぜ合わせれば、さっぱりとした和風ドレッシングを作ることができます。サラダにかけたり、鶏肉のソテーに添えたりと、様々な料理に活用できます。また、梅の酸味は魚や肉の臭みを消す効果も期待できるので、煮物や焼き物に梅干しを添えるのも良いでしょう。魚の煮付けに梅干しを一つ加えるだけで、生臭さが消え、より美味しく仕上がります。

デザートにも梅は活用できます。梅シロップを用いて作るゼリーやシャーベットは、夏の暑さを吹き飛ばす爽やかなデザートです。透明感のあるゼリーに梅の香りが漂い、見た目にも涼しげです。また、梅シロップを炭酸水で割れば、手軽に楽しめる爽やかな飲み物を作ることができます。

このように、梅は様々な料理に変化をもたらす万能食材です。毎日の食事に取り入れて、梅の versatility を楽しんでみてはいかがでしょうか。

| 料理の種類 | 梅の活用方法 | 具体例 |

|---|---|---|

| 肉料理 | 具材として | 梅肉豚巻き、鶏肉と梅干しの煮物 |

| 調味料 | ドレッシング | 梅ドレッシング |

| 臭み消し | 魚の煮付け、焼き物 | |

| デザート | 梅シロップ | ゼリー、シャーベット |

| 梅シロップ | 梅シロップ炭酸割り |