五枚おろしで魚をおいしく!

料理を知りたい

先生、『五枚おろし』って、どういう意味ですか? 魚を五枚におろすっていうのは、なんとなくわかるんですけど、どう切るのかよくわからないです。

料理研究家

いい質問ですね。『五枚おろし』は、平たい魚や、身が壊れやすい魚を、背中の身、お腹の身、それと反対側の背中の身、お腹の身、そして真ん中の骨の5つの部分に分けるおろし方のことです。 ヒラメやカレイ、カツオなどでよく使われます。

料理を知りたい

なるほど。ということは、真ん中で半分に割るわけじゃないんですね。左右の身がそれぞれ二つに分かれるから五枚になるんですね。

料理研究家

その通りです。身が薄い魚や崩れやすい魚をきれいに、そして無駄なくおろすための方法なんですよ。

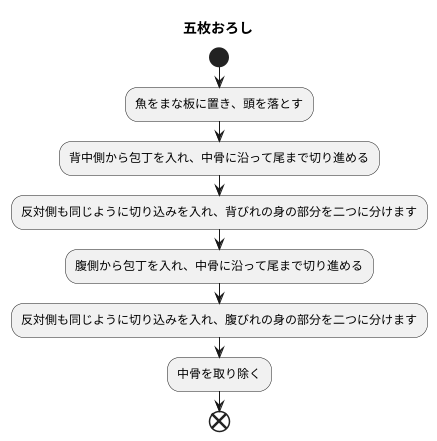

五枚おろしとは。

魚をさばく方法の一つである『五枚おろし』について説明します。『五枚おろし』とは、魚を表面の背と腹、裏面の背と腹、そして中心の骨の五つの部分に分ける方法です。この方法は、ひらめやかれいのように平べったくて幅広い魚や、かつおのように身が崩れやすい魚をさばく時に使われます。

五枚おろしの概要

五枚おろしとは、魚を背と腹、そして中骨の合計五つの部分に切り分ける方法です。三枚おろしでは扱いにくい平たい魚や、身が崩れやすい魚に適しています。

まず、魚をまな板の上に置き、包丁で頭を落とします。次に、魚の背中側から包丁を入れ、中骨に沿って尾まで切り進めます。この時、刃は常に中骨に密着させるように意識しましょう。皮一枚残して切り離すようにするのがコツです。反対側も同じように切り込みを入れ、背びれの身の部分を二つに分けます。

次に、腹身も同様に切り分けます。魚の腹側から包丁を入れ、中骨に沿って尾まで切り進めます。ここでも、刃を中骨に密着させることが大切です。反対側も同じように切り込みを入れ、腹びれの身の部分を二つに分けます。

最後に、中骨を取り除きます。中骨は背びれと腹びれの間に挟まれているので、包丁の先端を使って丁寧に切り離します。これで五枚おろしは完了です。

五枚おろしは、カレイやヒラメ、カツオなどの魚に最適な方法です。これらの魚は、三枚おろしでは身が薄すぎたり、身割れを起こしやすいため、五枚おろしにすることで綺麗に捌くことができます。また、中骨も綺麗に除去できるので、調理の手間が省けるだけでなく、見た目も美しく仕上がります。魚の身を余すことなく使い切ることができるため、無駄も出ません。慣れるまでは少し難しいかもしれませんが、練習を重ねることで魚の構造を理解し、より綺麗に捌けるようになるでしょう。

使う道具

魚をさばく際に、良い道具を使うことは、仕上がりに大きな差を生み出します。特に、五枚おろしのような繊細な作業では、適切な道具を選ぶことが大切です。

まず、包丁は切れ味が最も重要です。よく切れる出刃包丁を用意しましょう。切れ味が悪いと、魚の身が崩れてしまったり、骨が砕けて身の中に残ってしまったり、綺麗に仕上がらない原因になります。鋭い刃先は、力を入れずにスムーズに切ることができるため、身の破損を防ぎ、美しい切り口を作ることができます。

次に、まな板は、大きくて安定感のあるものを選びましょう。作業中にまな板が動いてしまうと、危険なだけでなく、魚の切り口も乱れてしまいます。滑りにくい素材のまな板を選ぶことで、安全に作業を進めることができます。十分な大きさがあれば、魚全体を乗せることができ、作業効率も上がります。清潔なまな板を使うことは、食中毒予防の観点からも重要です。

清潔な布巾も用意しましょう。魚を掴む際に滑り止めとして使ったり、まな板を拭いて清潔に保ったりするのに役立ちます。濡れた布巾は滑りやすいため、乾いた清潔な布巾を使うのがおすすめです。

最後に、骨抜きは、小さな骨を取り除くための便利な道具です。中骨に残った細かい骨を丁寧に取り除くことで、より美味しく食べることができます。骨抜きを使う際は、身を傷つけないように優しく作業しましょう。

これらの道具を適切に使うことで、五枚おろしをスムーズに進めることができます。道具の状態に気を配り、常に清潔に保つことも忘れずに行いましょう。

| 道具 | ポイント | 利点 |

|---|---|---|

| 包丁 | 切れ味が重要 | 身の破損防止、美しい切り口、骨の粉砕防止 |

| まな板 | 大きくて安定感があるもの、滑りにくい素材 | 安全な作業、切り口の乱れ防止、効率向上、食中毒予防 |

| 布巾 | 清潔で乾いたもの | 滑り止め、まな板の清潔保持 |

| 骨抜き | 小さな骨を取り除く | より美味しく食べられる |

おろす手順

魚をおろす作業は、一見難しそうに見えますが、手順をきちんと踏めば誰でも出来るようになります。新鮮な魚を美味しくいただくために、五枚おろしに挑戦してみましょう。

まず、魚を流水で丁寧に洗い、表面のぬめりや汚れを取り除きます。キッチンペーパーなどで水気をしっかりと拭き取ることが大切です。水気が残っていると、おろす際に手が滑りやすくなり、怪我の原因となるばかりか、綺麗に仕上がらない原因にもなります。

次に、出刃包丁を用いて、魚の頭を落とします。エラの下あたりに包丁を入れ、一気に切り落とします。続いて、腹に包丁を入れ、内臓を取り出します。内臓を取り出す際は、腹膜を破らないように注意深く行いましょう。魚の腹腔内は特に傷みやすいので、丁寧に扱ってください。内臓を取り出した後、もう一度流水で腹腔内を洗い流し、キッチンペーパーで水気を拭き取ります。

いよいよ身をおろしていきます。魚の背中の中心線に沿って、背びれの際から尾に向かって包丁を滑らせ、背骨に沿って刃を進めます。この時、包丁を寝かせ気味にして、骨に沿って刃を滑らせるようにするのがコツです。同じように反対側も背骨に沿って包丁を進め、背身と腹身を切り離します。

次に、腹骨に沿って包丁を入れ、腹身から腹骨を切り離します。この時も、包丁を寝かせ気味にして、骨に沿って刃を滑らせるようにします。最後に、残った中骨から背びれと腹びれを切り離し、中骨を取り除きます。これで五枚おろしは完了です。

最初は戸惑うかもしれませんが、練習を重ねることで、スムーズに、そして美しく魚をおろせるようになります。コツは、包丁をしっかりと研いでおくこと、そして骨の位置を意識しながら、刃を滑らせるように使うことです。魚の種類によって骨の硬さや身の厚さが異なるため、それぞれの魚に合った包丁の使い方を身につけていくと、より一層美味しく魚を味わうことができます。

| 手順 | 説明 | ポイント |

|---|---|---|

| 1. 魚を洗う | 魚を流水で丁寧に洗い、表面のぬめりや汚れを取り除く。 | 水気をしっかりと拭き取る。 |

| 2. 頭と内臓を取り除く | エラの下あたりに包丁を入れ、頭を落とす。腹に包丁を入れ、内臓を取り出す。 | 腹膜を破らないように注意深く行う。内臓を取り出した後、腹腔内を洗い、水気を拭き取る。 |

| 3. 背びれの際から尾に向かって包丁を滑らせる | 魚の背中の中心線に沿って、背びれの際から尾に向かって包丁を滑らせ、背骨に沿って刃を進める。反対側も同様に行う。 | 包丁を寝かせ気味にして、骨に沿って刃を滑らせる。 |

| 4. 腹骨を切り離す | 腹骨に沿って包丁を入れ、腹身から腹骨を切り離す。 | 包丁を寝かせ気味にして、骨に沿って刃を滑らせる。 |

| 5. 中骨を取り除く | 残った中骨から背びれと腹びれを切り離し、中骨を取り除く。 | – |

| その他 | 練習を重ねることで、スムーズに、そして美しく魚をおろせるようになる。 | 包丁をしっかりと研いでおくこと、骨の位置を意識しながら、刃を滑らせるように使うこと。 |

向いている料理

五枚おろしは、魚を無駄なく使い切る優れた技法であり、様々な料理に活用できます。魚の種類によって向き不向きはありますが、それぞれの魚の特性に合わせた調理法を選ぶことで、美味しさを最大限に引き出すことができます。

例えば、カレイやヒラメのような白身魚は、五枚おろしにすることで、骨を取り除きやすく、食べやすくなります。繊細な白身魚の旨味を存分に味わうには、煮付けがおすすめです。じっくりと煮込むことで、身がふっくらと柔らかく仕上がり、味がしっかりと染み込みます。また、唐揚げにする場合は、衣を薄めにつけ、高温で揚げることで、外はカリッと、中はジューシーに仕上がります。ムニエルは、バターで焼き上げることで、香ばしい風味が加わり、上品な味わいを堪能できます。さらに、薄く切った刺身は、身の甘みと歯ごたえをダイレクトに感じることができます。

カツオのような赤身魚は、五枚おろしにすることで、血合い骨を取り除きやすくなります。カツオの風味を存分に味わうには、たたきがおすすめです。表面を軽く炙ることで、香ばしさが加わり、食欲をそそります。また、新鮮なカツオは、刺身や寿司ネタとしても美味しくいただけます。しっかりとした歯ごたえと、濃厚な旨味が特徴です。

特に、身が薄く繊細な魚は、五枚おろしにすることで、火の通りが均一になり、より美味しく仕上がります。薄い身は、加熱しすぎるとパサパサになりがちですが、五枚おろしにすることで、均一に火が通り、ふっくらと仕上がります。

このように、五枚おろしは、様々な魚料理に応用できる便利な技法です。魚の種類や好みに合わせて、様々な調理法を試してみてはいかがでしょうか。

| 魚の種類 | 調理法 | メリット・特徴 |

|---|---|---|

| 白身魚 (例: カレイ、ヒラメ) | 煮付け | 骨を取り除きやすく食べやすい。身がふっくらと柔らかく、味が染み込む。 |

| 唐揚げ | 外はカリッと、中はジューシーに仕上がる。 | |

| ムニエル | バターの香ばしい風味と上品な味わい。 | |

| 刺身 | 身の甘みと歯ごたえをダイレクトに感じられる。 | |

| 赤身魚 (例: カツオ) | たたき | 血合い骨を取り除きやすく、表面を炙ることで香ばしさが増す。 |

| 刺身 | しっかりとした歯ごたえと濃厚な旨味。 | |

| 寿司ネタ | しっかりとした歯ごたえと濃厚な旨味。 | |

| 身が薄く繊細な魚 | (様々な調理法) | 火の通りが均一になり、ふっくらと仕上がる。 |

保存方法

魚を五枚おろしにした後、美味しく食べるためには適切な保存が欠かせません。すぐに調理するのであれば、そのまま調理台に置いておいても問題ありませんが、調理しない場合は速やかに冷蔵もしくは冷凍保存する必要があります。

冷蔵保存する際は、まず魚から余分な水分を拭き取ります。清潔な布巾で優しく押さえるようにして水分を取り除くことで、雑菌の繁殖を抑え、鮮度を保つことができます。その後、ぴったりと密着するようにラップで包みます。二重に包むとより効果的です。冷蔵庫内の温度変化の影響を受けやすいので、温度が低く安定している冷蔵室の奥の方に置くようにしましょう。この方法で、通常二、三日ほど保存可能です。

冷凍保存する場合は、空気に触れる時間を最小限にすることが大切です。ラップで包んだ魚を、さらに密閉容器に入れます。もしくは、冷凍用保存袋に魚を入れ、しっかりと空気を抜いてから口を閉じます。金属製のバットの上に置いて冷凍すると、急速冷凍ができ、冷凍焼けを防ぐことができます。冷凍保存であれば、一ヶ月ほど保存可能です。

解凍する際には、冷蔵庫に移して時間をかけてゆっくりと解凍するのがおすすめです。ドリップと呼ばれる旨味を含んだ液体の流出を最小限に抑えられます。時間がない場合は、流水解凍も可能です。ただし、流水に直接当てると魚の身が崩れることがあるので、袋に入れたまま流水にさらすようにしましょう。電子レンジでの解凍は、急激な温度変化によって魚の細胞が破壊され、旨味や食感が損なわれる可能性が高いため、避けるのが無難です。

適切な保存方法で、五枚おろしにした魚を新鮮なまま美味しくいただきましょう。

| 保存方法 | 手順 | 保存期間 | 解凍方法 |

|---|---|---|---|

| 冷蔵 |

|

2~3日 | 冷蔵庫での自然解凍 |

| 冷凍 |

|

約1ヶ月 | 冷蔵庫での自然解凍、流水解凍(袋に入れたまま) |

まとめ

五枚おろしは、一見すると手順が多く複雑に感じるかもしれませんが、基本的なコツさえ掴めば、比較的簡単にできるおろし方です。魚を無駄なく使い切ることができるため、経済的であるだけでなく、見た目も美しく仕上がるため、料理の腕前が上がったように感じられるでしょう。

特に、身が薄くて幅広い魚や、身割れしやすい魚を扱う際には、五枚おろしが非常に役立ちます。例えば、カレイやヒラメ、アジなどは、三枚おろしよりも五枚おろしの方が、綺麗に捌きやすく、歩留まりも良くなります。また、骨を丁寧に取り除くことで、小骨が口の中に残る心配もなく、安心して味わうことができます。

五枚おろしは、まず魚を三枚おろしにします。次に、腹骨をすき取り、中骨に沿って包丁を入れ、上身と下身に分けます。この時、皮を引くかどうかは、魚の種類や料理に合わせて調整できます。皮を引く場合は、皮と身の間に包丁を入れ、滑らせるようにして皮を剥がします。

五枚おろしで捌いた魚は、刺身はもちろんのこと、焼き魚、煮魚、揚げ物など、様々な料理に活用できます。また、中骨やアラは、だし汁を取るのに最適です。魚の旨味が凝縮されただし汁は、味噌汁や煮物に深みを与え、料理を一層美味しく仕上げます。

今回ご紹介した手順やポイントを参考に、ぜひ五枚おろしに挑戦してみてください。最初は戸惑うかもしれませんが、練習を重ねるうちに、スムーズにできるようになります。美味しい魚料理のレパートリーが広がること間違いなしです。新鮮な魚を手に入れたら、五枚おろしで捌いて、色々な料理を楽しみ、食卓を豊かにしてみましょう。

| 五枚おろしのメリット | 五枚おろしに向いている魚 | 五枚おろしの手順 | 五枚おろしの活用例 | その他 |

|---|---|---|---|---|

| 経済的、見た目も美しい、料理の腕前が上がったように感じられる | 身が薄くて幅広い魚、身割れしやすい魚(例:カレイ、ヒラメ、アジ) | 魚を三枚おろしにする→腹骨をすき取る→中骨に沿って包丁を入れ、上身と下身に分け→皮を引く(魚の種類や料理による) | 刺身、焼き魚、煮魚、揚げ物、だし汁(中骨やアラ) | 最初は難しいが練習すればスムーズにできるようになる |