冷凍庫を使いこなす!

料理を知りたい

先生、「フリーザー」って冷蔵庫の冷凍室とは違うんですか?

料理研究家

そうだね、広義では冷凍庫全般を指す言葉だけど、一般的には家庭用の冷凍庫を「フリーザー」と呼ぶことが多いね。冷蔵庫についている冷凍室もフリーザーの一種と言えるけど、独立した冷凍庫を指す場合が多いかな。

料理を知りたい

じゃあ、冷凍室とフリーザーで何か違いはあるんですか?

料理研究家

最近はあまり違いがないものも多いけれど、フリーザーは冷凍機能に特化しているから、冷凍室よりも低温で保存できるものもあるし、容量も大きいものが多いね。あと、最近は「部分冷凍」と言って、食材を凍らせずに長持ちさせる機能がついたフリーザーもあるんだよ。

フリーザーとは。

「料理」や「台所」で使う言葉に「冷凍庫」があります。冷凍庫とは、食べ物などを凍らせて保存しておくための機械です。ふつう家庭で使われている冷凍庫のことを指します。冷蔵庫の冷凍室の温度は、およそマイナス18度です。食べ物を凍らせることで、腐敗させる微生物や酵素の働きを止めたり弱めたりして、食べ物を長い間保存することができます。食べ物を凍らせると、中の水分が氷に変わるため、食べ物の細胞の壁が壊れて、味が落ちてしまうこともあります。最近の家庭用冷凍庫には、従来の冷凍に加えて、チルドや冷蔵よりも低いマイナス3度から0度で肉や魚を保存する機能がついているものもあります。この機能を使うと、冷凍ほど長くはありませんが、冷蔵よりも長く、冷凍よりもおいしく食べ物を保存することができます。

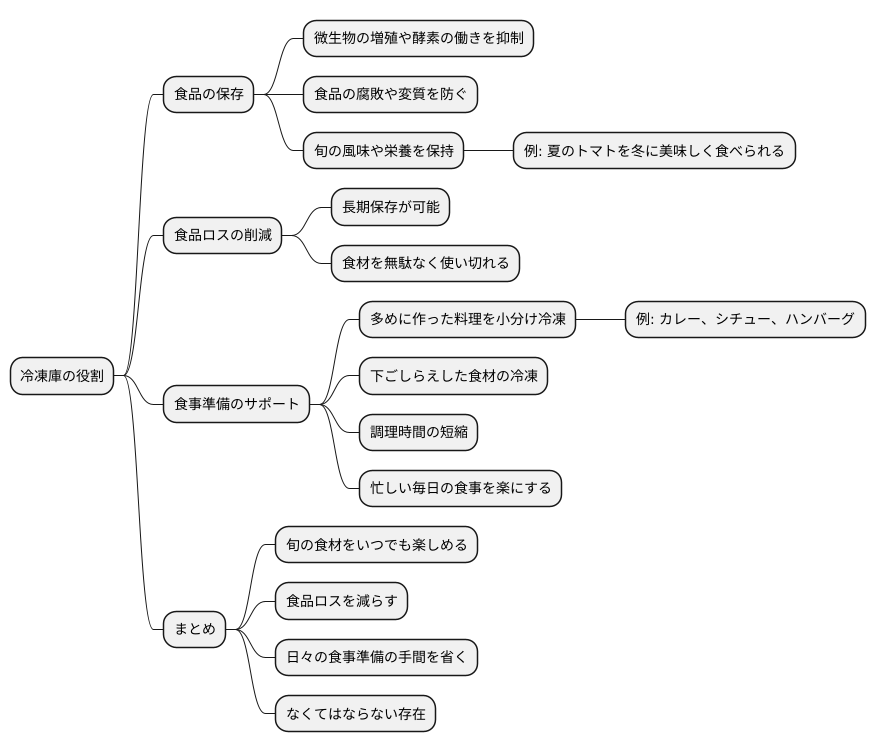

冷凍庫の役割

冷凍庫は、現代の食生活において欠かせない役割を担っています。その一番の働きは、食品を凍らせることで、微生物の増殖や酵素の働きを抑制し、食品の腐敗や変質を防ぐことです。

旬の時期に収穫された野菜や果物、魚介類などを冷凍保存することで、それぞれの食材が持つ本来の風味や栄養を損なうことなく、一年を通して楽しむことができます。例えば、夏に収穫したみずみずしいトマトを冷凍しておけば、冬に煮込み料理に使う際に、旬の美味しさをそのまま味わうことができます。また、冷凍保存は食品の長期保存を可能にするため、食材を無駄にすることなく使い切ることができ、食品ロスの削減にも繋がります。

さらに、冷凍庫は忙しい毎日の食事準備をサポートする上でも大きな役割を果たします。カレーやシチュー、ハンバーグなど、多めに作った料理を小分けにして冷凍保存しておけば、食べたい時に電子レンジで解凍するだけで手軽に食事をとることができます。また、下ごしらえした野菜や肉を冷凍しておけば、調理時間の短縮にもなり、平日の忙しい夕飯作りがぐっと楽になります。

このように冷凍庫は、旬の食材をいつでも楽しめるようにしたり、食品ロスを減らすだけでなく、日々の食事準備の手間を省くなど、私たちの生活を様々な面から豊かにしてくれる、なくてはならない存在と言えるでしょう。

冷凍庫の温度

家庭の冷凍庫は、食べ物を長持ちさせるための大切な道具です。一般的には、マイナス18度で保たれています。この温度帯では、食べ物の内部にある水分が凍りつき、微生物の活動が抑えられます。そのため、腐敗や劣化を防ぎ、長期間保存することが可能になります。

しかし、マイナス18度だからといって、すべての食べ物がいつまでも美味しく食べられるわけではありません。冷凍焼けは、空気に触れた表面の水分が蒸発することで起こります。肉や魚などは、冷凍焼けによって変色したり、風味が落ちたりすることがあります。また、野菜や果物も、食感の変化や栄養価の低下が起こる可能性があります。これらの変化を防ぐには、食べ物をきちんと包んで、空気に触れないようにすることが重要です。例えば、ラップフィルムで隙間なく包んだり、密閉容器に入れたりするなどの工夫が有効です。

さらに、冷凍庫のドアの開閉は、庫内の温度変化につながります。開ける回数を少なく、開けている時間も短くすることで、温度変化を最小限に抑えることができます。ドアの開閉が多いと、霜も付きやすくなり、庫内の温度ムラにもつながります。こまめに霜取りを行うことも、冷凍庫を効率よく使う上で大切です。

近年では、マイナス3度から0度程度の温度帯で保存する機能「パーシャル冷凍」を備えた冷凍庫も出てきました。この温度帯では、食べ物が完全に凍りません。そのため、解凍の手間なく、すぐに調理に使うことができます。肉や魚をこの温度帯で保存すると、冷蔵よりも長持ちし、鮮度を保つことができます。

このように、冷凍庫は温度管理が重要です。保存する食べ物に合わせた温度帯を選び、適切な方法で保存することで、より美味しく、より長く食べ物を楽しむことができます。

| 機能 | 温度 | 効果 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 通常冷凍 | -18℃ | 微生物の活動抑制、腐敗や劣化防止、長期保存 | 冷凍焼け、食感変化、栄養価低下 |

| パーシャル冷凍 | -3℃〜0℃ | 解凍不要、冷蔵より長持ち、鮮度保持 | – |

冷凍保存のコツ

食品を無駄なくおいしくいただくために、冷凍庫を活用することは賢い方法です。しかし、ただ冷凍庫に入れるだけでは、せっかくの食材の風味や食感が落ちてしまうこともあります。そこで、冷凍保存を成功させるための大切なコツをご紹介いたします。

まず、冷凍する際のスピードが重要です。食材をゆっくり凍らせてしまうと、食材の中に大きな氷の結晶ができてしまいます。この氷の結晶が食材の細胞を壊し、解凍した際に水分が流れ出て、味が落ちてしまう原因となります。これを防ぐためには、できるだけ早く冷凍する「急速冷凍」が効果的です。金属製のトレーにのせて冷凍したり、冷凍庫の設定温度を一時的に低くするなど、工夫してみましょう。

次に、食材を空気に触れさせない工夫も大切です。空気に触れたまま冷凍庫に入れてしまうと、表面が乾燥して変色したり、風味が落ちてしまう「冷凍焼け」と呼ばれる現象が起きてしまいます。冷凍焼けを防ぐためには、密閉容器や冷凍用の保存袋を活用しましょう。保存袋を使う場合は、できるだけ空気を抜いてから口を閉じることが大切です。食品によっては、ラップで包んでから保存袋に入れると、より効果的に冷凍焼けを防ぐことができます。

最後に、冷凍庫の中を整理整頓することも、食品ロスを防ぐために重要です。冷凍した食材の種類や量、そして冷凍した日付をラベルに書いて貼っておくことで、何が入っているか一目でわかるようになります。また、古いものから使い切るように心がけることで、食材を無駄にすることなく、おいしく食べきることができます。

これらのコツを意識することで、冷凍庫はあなたの心強い味方になります。ぜひ、食材を上手に冷凍保存して、毎日の食事をより豊かにしてください。

| ポイント | 説明 | 対策 |

|---|---|---|

| 冷凍スピード | ゆっくり冷凍すると、大きな氷の結晶ができて食材の細胞が壊れ、解凍時に水分が流れ出て味が落ちる。 | 急速冷凍。金属製のトレー、冷凍庫の設定温度を一時的に下げる。 |

| 空気との接触 | 空気に触れると、表面が乾燥し変色したり、風味が落ちる冷凍焼けが起こる。 | 密閉容器や冷凍用保存袋。保存袋は空気を抜く。ラップで包んでから保存袋に入れる。 |

| 冷凍庫の整理 | 冷凍庫の中が整理されていないと、食品ロスにつながる。 | 食材の種類、量、冷凍日をラベルに書く。古いものから使い切る。 |

解凍方法

冷凍庫に眠っている食材を美味しくいただくには、解凍方法が重要です。食材の種類や調理法によって最適な解凍方法は異なり、それぞれに合った方法を選ぶことで、味や食感を損なわずに済みます。

肉や魚などの生鮮食品は、冷蔵庫での低温解凍が最もおすすめです。時間をかけてゆっくりと解凍することで、細胞の損傷を抑え、うま味成分を含む液体の流出、いわゆるドリップを抑えることができます。例えば、夕飯に使う場合は、朝に冷凍庫から冷蔵庫に移しておけば、夕食の準備までにちょうど良く解凍されます。冷蔵庫での解凍時間は食材の大きさや厚さによって異なりますが、だいたい数時間から半日程度みておきましょう。

一方、野菜の場合は、凍ったまま調理に使うことができます。ほうれん草や小松菜などは、おひたしや炒め物に、ブロッコリーやカリフラワーなどは、スープや煮物に凍ったまま加えて加熱調理することで、食感を損なわずに美味しく食べられます。また、だし汁や味噌汁に使う豆腐も、凍ったまま加熱すると、味が染み込みやすくなります。

煮物やカレーなどの調理済み食品も、凍ったまま鍋やフライパンで加熱調理できます。ただし、中心部までしっかりと火を通すように注意が必要です。

電子レンジでの解凍は手軽ですが、食材によってはムラができたり、急激な温度変化によって品質が損なわれることがあります。特に、肉や魚などの生鮮食品は、電子レンジ解凍によって食感が悪くなることがあるため、なるべく避けた方が良いでしょう。どうしても急いで解凍したい場合は、電子レンジの解凍モードを使う、もしくは低い出力で短時間ずつ加熱し、様子を見ながら解凍するようにしましょう。

このように、食材に合った適切な解凍方法を選ぶことで、冷凍保存した食品も美味しく安全に食べることができます。冷凍庫を活用し、賢く食生活を送りましょう。

| 食材 | 解凍方法 | 備考 |

|---|---|---|

| 肉・魚(生鮮食品) | 冷蔵庫での低温解凍 | 時間をかけることで、ドリップを抑え、うま味を保つ。数時間〜半日程度。 |

| 野菜 | 凍ったまま調理 | 食感を損なわずに美味しく食べられる。 |

| 豆腐 | 凍ったまま加熱 | 味が染み込みやすくなる。 |

| 調理済み食品(煮物、カレーなど) | 凍ったまま加熱 | 中心部までしっかりと火を通す。 |

| 肉・魚(生鮮食品)(電子レンジ) | なるべく避ける | 食感が悪くなる場合がある。どうしても使う場合は、解凍モードまたは低出力で短時間ずつ加熱。 |

冷凍庫の整理

冷凍庫は、食材を長期保存できる便利な場所ですが、詰め込みすぎたり整理整頓ができていないと、必要なものが見つかりにくく、賞味期限切れにも気づきにくくなってしまいます。結果として食品ロスに繋がり、家計にも負担がかかってしまうため、冷凍庫の整理整頓は非常に大切です。

効率よく冷凍庫を活用するための整理整頓のコツは、まず食材を種類ごとに分類することです。肉類、魚介類、野菜類、加工食品など、大まかに分類しておくと、何が入っているか把握しやすくなります。保存袋や容器を使う際には、中身がひと目で分かるようにラベルを貼ることをおすすめします。ラベルには、食材名と冷凍した日付を記入しておきましょう。日付が分かれば、古いものから使い切るように心がけることができます。

次に、冷凍庫の中の収納場所を種類ごとに決めておきましょう。例えば、上段にはよく使うもの、下段には使用頻度の低いもの、といった具合です。扉付近は温度変化が大きいため、調味料やパンなど、多少温度変化に強いものを置くのが適しています。奥行きのある冷凍庫の場合は、手前に使用期限が近いもの、奥に使用期限が遠いものを置くなど、工夫することで期限切れを防ぐことができます。また、100円均一などで販売されている、カゴや仕切り板などを活用して収納スペースを作るのも効果的です。

そして、定期的に冷凍庫の中身をチェックし、賞味期限切れの食品は処分するようにしましょう。月に一度、あるいは季節の変わり目などにチェックする習慣をつけると良いでしょう。賞味期限が近いものがあれば、早めに使い切るように献立を考えましょう。

最後に、冷凍庫内を清潔に保つことも大切です。霜取り機能がない冷凍庫の場合は、定期的に霜取りを行い、庫内をきれいに拭き掃除しましょう。清潔な状態を保つことで、食品の安全性を確保し、より快適に冷凍庫を活用できます。

冷凍庫を整理整頓することで、食品ロスを減らし、家計の節約にも繋がります。また、毎日の料理をより楽しく、効率的にしてくれるでしょう。少しの手間をかけるだけで、大きな効果が得られますので、ぜひ実践してみてください。

| 整理整頓のコツ | 具体的な方法 | メリット |

|---|---|---|

| 食材の分類 | 肉類、魚介類、野菜類、加工食品など種類ごとに分類。 保存袋・容器にラベルを貼る(食材名・冷凍日) |

何が入っているか把握しやすい、古いものから使い切れる |

| 収納場所を決める | 上段:よく使うもの、下段:使用頻度の低いもの 扉付近:温度変化に強いもの(調味料、パンなど) 奥:使用期限が遠いもの、手前:使用期限が近いもの カゴや仕切り板を活用 |

期限切れ防止、効率的な活用 |

| 定期的なチェック | 月に一度、季節の変わり目に賞味期限切れをチェック・処分 期限が近いものは早めに献立に取り入れる |

食品ロス削減、家計節約 |

| 庫内の清掃 | 霜取り機能がない場合は定期的に霜取り、拭き掃除 | 食品の安全確保、快適な冷凍庫活用 |

賢い冷凍庫の使い方

冷凍庫は、食品を凍らせておくだけの場所と思っていませんか?実は、冷凍庫の使い方ひとつで、食費や時間を節約し、さらには日々の食事をもっと豊かに、便利にすることができるのです。

まず、冷凍庫を活用した賢い買い物の方法を見てみましょう。スーパーなどで特売になっている肉や魚、野菜を見つけたら、迷わず購入し、冷凍保存しましょう。旬の時期の食材は栄養価も高く、価格もお得です。まとめて購入して冷凍しておけば、必要な時に必要な分だけ解凍して使え、無駄なく食材を消費できます。これだけで、毎月の食費をぐっと抑えることができます。

次に、時間節約の観点から冷凍庫の活用法を考えてみましょう。休日に時間がある時に、まとめて野菜を切ったり、肉を下味冷凍しておいたり、カレーやシチューなどの作り置きのおかずを冷凍保存しておきましょう。平日の忙しい日の食事作りは、これらの冷凍食材を活用することで、調理時間を大幅に短縮できます。疲れて料理をする気力がない時でも、冷凍庫にストックがあれば安心です。

さらに、冷凍庫には栄養を保つという素晴らしい力もあります。冷凍野菜や冷凍フルーツは、収穫後すぐに急速冷凍されているため、栄養価が損なわれにくいという特徴があります。旬の時期の栄養を閉じ込めた冷凍食品は、不足しがちな栄養素をいつでも手軽に補給できる強い味方です。スムージーに入れたり、お弁当の彩りに使ったり、様々な場面で活躍してくれます。

冷凍庫の使い方を少し工夫するだけで、毎日の生活が大きく変わります。上手に冷凍庫を活用して、賢く、豊かな食生活を送りましょう。

| 冷凍庫活用のメリット | 具体的な方法 | 効果 |

|---|---|---|

| 賢い買い物 | 特売の肉、魚、野菜を冷凍保存 | 食費節約、無駄な消費の削減 |

| 時間節約 | 休日に野菜カット、肉の下味冷凍、作り置きおかずの冷凍保存 | 調理時間の短縮 |

| 栄養保持 | 冷凍野菜、冷凍フルーツを活用 | 栄養価の高い食材をいつでも摂取可能 |

| 豊かな食生活 | 上記メリットの組み合わせ | 賢く、豊かな食生活の実現 |