滋味あふれる郷土料理:のっぺい汁の魅力

料理を知りたい

先生、「のっぺいじる」ってどんな料理ですか?名前は聞いたことがあるのですが、詳しくは知らないんです。

料理研究家

いい質問だね。「のっぺいじる」は、野菜や鶏肉などをたくさん入れて、とろみをつけた醤油味の汁物だよ。地方によって具材や味付けが少し変わることもあるけど、基本的には同じようなものと考えていいよ。

料理を知りたい

とろみがあるんですね。お雑煮みたいなお料理ですか?

料理研究家

お雑煮にも似ているね。お雑煮のように地域ごとの違いはあるけれど、のっぺいじるは醤油味でとろみがついているのが特徴だよ。鶏肉や里芋、人参、ごぼう、きのこなど色々な具材が入っていて、お祝いの席などで食べられることが多いんだよ。

のっぺいじるとは。

野菜や鶏肉などをたっぷり入れて、とろみをつけた醤油味の汁物である「のっぺい汁」について説明します。

のっぺい汁とは

のっぺい汁とは、様々な野菜と鶏肉などを煮込み、片栗粉などでとろみをつけた醤油味の汁物です。 日本全国で食べられていますが、地方によって具材や味付けが少しずつ異なり、それぞれの家庭の味として受け継がれている日本の伝統料理と言えるでしょう。

寒い季節には体の芯から温まる一品として人気です。とろみのある汁は冷めにくく、野菜の旨味を閉じ込めるため、一口飲むごとに豊かな風味が口いっぱいに広がります。また、鶏肉や根菜、きのこなど、様々な具材を使うため、栄養バランスにも優れています。野菜が苦手な子どもでも、のっぺい汁なら様々な野菜を美味しく食べられるという声も多く聞かれます。

基本的な作り方は、鶏肉、大根、人参、里芋、ごぼう、しいたけなどの具材を食べやすい大きさに切り、だし汁で煮込みます。鶏肉は先にさっと湯通しすることで、臭みを抑え、汁を濁らせずに仕上げることができます。野菜が柔らかくなったら、醤油、みりん、酒などで調味し、水溶き片栗粉でとろみをつければ完成です。

地域によっては、鮭や鱈などの魚介類を加える場合もあります。また、とろみをつけずに、さらっと仕上げる地域もあります。味付けも、醤油ベースだけでなく、味噌仕立てにする地域もあるなど、実に多様です。

家庭で作る際は、冷蔵庫にある残り野菜を活用するのも良いでしょう。それぞれの家庭の味付けや具材で、自分だけののっぺい汁を作ってみてください。日本の食文化を代表する温かい汁物で、心も体も温まりましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 料理名 | のっぺい汁 |

| 種類 | とろみのある醤油味の汁物 |

| 特徴 |

|

| 基本的な具材 | 鶏肉、大根、人参、里芋、ごぼう、しいたけなど |

| 作り方 |

|

| 地域 variations |

|

| その他 | 残り野菜の活用も可能 |

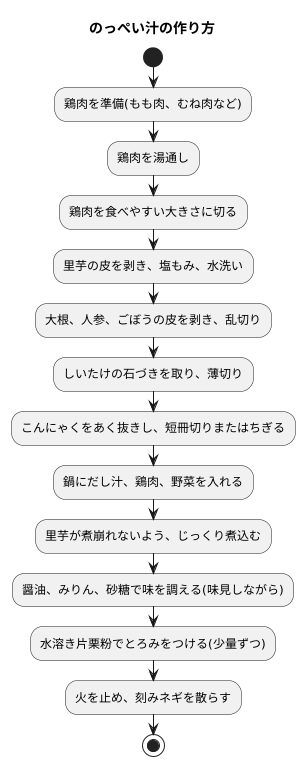

材料と作り方

のっぺい汁は、体の温まる、野菜たっぷりの汁物です。家庭の味として親しまれ、作り方も材料も様々です。まずは基本的な作り方をご紹介します。

鶏肉は、もも肉やむね肉など、お好みの部位を用意します。鶏肉は、臭みを取り、余分な脂を落とすために軽く湯通ししておきましょう。下茹でした鶏肉は、食べやすい大きさに切っておきます。

里芋は皮を剥き、ぬめりを取るために塩もみをして水洗いします。大根、人参、ごぼうは皮を剥き、それぞれ乱切りにします。しいたけは石づきを取り、薄切りにします。こんにゃくは、あく抜きをした後、短冊切りまたはスプーンでちぎります。

鍋にだし汁を入れ、下茹でした鶏肉とすべての野菜を加えます。だし汁は、昆布と鰹節から取ると風味が豊かになります。鶏肉と野菜が柔らかくなるまでじっくりと煮込みます。里芋が煮崩れしやすいので、火加減に注意しましょう。

煮込んだら、醤油、みりん、砂糖で味を調えます。それぞれの量は、お好みに合わせて調整してください。甘めの味付けが好きな方は、砂糖の量を少し増やすと良いでしょう。味を調える際には、味見をしながら少しずつ加えるのがポイントです。

最後に、水溶き片栗粉でとろみをつけます。水溶き片栗粉は、少量ずつ加え、好みのとろみに調整しましょう。とろみがついたら火を止め、刻んだネギを散らして完成です。

地域によっては、鮭や鱈などの魚介類を加えたり、醤油の代わりに味噌で味付けをすることもあります。また、鶏肉を豚肉に変えても美味しくいただけます。

残ったのっぺい汁は、冷蔵庫で保存し、翌日、温め直して食べても良いでしょう。うどんやご飯にかけて食べるのもおすすめです。色々なアレンジを楽しんで、自分好みののっぺい汁を見つけてみてください。

歴史と由来

のっぺい汁は、日本の食卓を彩る伝統的な汁物の一つです。その歴史や起源ははっきりとは解明されていませんが、いくつかの有力な説が存在します。中でも有力な説の一つに、精進料理との関連性が挙げられます。

精進料理とは、仏教の教えに基づき、肉や魚介類といった動物性の食材を一切使わず、野菜や豆腐、穀物などを用いて作られる料理のことです。のっぺい汁もまた、精進料理と同様に、野菜を中心とした具材がふんだんに使われています。里芋や大根、人参、ごぼうといった根菜類をはじめ、きのこやこんにゃく、豆腐など、様々な野菜が組み合わされて、滋味深い味わいを生み出します。このような食材の共通点から、のっぺい汁は精進料理の影響を受けて生まれた料理であるという説が有力視されているのです。

また、のっぺい汁の特徴であるとろみも、歴史を紐解く上で重要な要素です。とろみをつけることで、汁の温度が下がりにくくなり、体が温まりやすくなります。このことから、寒い地域で特に好まれて食べられてきたと考えられます。雪深い山間部や冬の厳しい北国では、温かい汁物は体を温める貴重な栄養源でした。とろみのついたのっぺい汁は、冷えた体を芯から温め、人々の健康を支えてきたことでしょう。

このように、のっぺい汁は、精進料理との関連性や、寒い地域での需要といった背景から、長い年月をかけて日本各地に広まり、日本の伝統的な汁物として、現代まで受け継がれてきました。それぞれの地域によって、使われる野菜の種類や味付けに違いが見られるのも、のっぺい汁の魅力の一つです。古くから人々に親しまれてきた、日本の食文化を代表する汁物と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 起源 | 不明だが、精進料理との関連性が有力な説。 |

| 精進料理との関連性 | 肉や魚介類を使わず、野菜や豆腐、穀物などを用いる精進料理と同様に、のっぺい汁も野菜を中心とした具材を使用。 |

| 食材 | 里芋、大根、人参、ごぼうなどの根菜類、きのこ、こんにゃく、豆腐など。 |

| とろみ | 汁の温度が下がりにくく、体が温まりやすい。寒い地域で好まれたと考えられる。 |

| 地域性 | 地域によって使われる野菜の種類や味付けに違いが見られる。 |

| 現代 | 日本の伝統的な汁物として受け継がれている。 |

様々な地域 variations

のっぺい汁は、日本各地で親しまれている郷土料理で、地域によって材料や味付けが大きく異なり、多様なバリエーションが存在します。まるで日本の食文化の縮図を見るようです。

例えば、新潟県では、鮭を使ったのっぺい汁が定番です。鮭の切り身だけでなく、アラや内臓なども一緒に煮込むことで、独特の風味とコクが生まれます。鮭は新潟の特産品であり、冬の時期には欠かせない食材です。そのため、新潟の家庭では、寒い時期に温かい鮭のっぺい汁で体を温める習慣が根付いています。

一方、東北地方では、鶏肉ではなく豚肉を使う地域もあります。豚肉を使うことで、鶏肉とは異なる、より濃厚な味わいが楽しめます。また、里芋や大根、人参などの根菜類に加えて、きのこや山菜などの山の幸もたっぷり入れる地域もあり、それぞれの土地の恵みが味わえます。

味付けも地域によって様々です。関東地方では、醤油をベースにしたあっさりとした味付けが主流です。醤油の香ばしい香りが食欲をそそり、具材本来の味を引き立てます。関西地方では、味噌仕立てのこっくりとしたのっぺい汁がよく見られます。味噌の風味と野菜の甘みが溶け合い、奥深い味わいを醸し出します。このように、同じのっぺい汁でも、地域によって全く異なる料理のように感じられるほど、バリエーション豊かです。

のっぺい汁は、各地域の気候や風土、特産品など、様々な要素が影響し合って生まれた、まさに日本の食文化の多様性を象徴する料理と言えるでしょう。それぞれの地域で受け継がれてきた伝統の味を、ぜひ一度味わってみてください。

| 地域 | 主な材料 | 味付け |

|---|---|---|

| 新潟県 | 鮭(切り身、アラ、内臓) | 不明 |

| 東北地方 | 豚肉、里芋、大根、人参、きのこ、山菜 | 不明 |

| 関東地方 | 不明 | 醤油ベースのあっさり味 |

| 関西地方 | 不明 | 味噌仕立てのこっくり味 |

のっぺい汁を楽しむコツ

のっぺい汁は、様々な野菜の滋味深い味わいと、とろりとした食感が魅力的な、日本の伝統的な汁物です。家庭でより美味しく楽しむために、いくつか大切なコツをご紹介しましょう。

まず、具材は大きめに切ることが大切です。里芋、大根、人参、ごぼう、鶏肉など、それぞれの素材の持ち味をしっかりと感じることができます。一口ごとに、ほくほくとした里芋、柔らかく煮えた大根、甘みのある人参、風味豊かなごぼう、そして鶏肉の旨みが口の中に広がります。

次に、だし汁にこだわることで、のっぺい汁全体の美味しさが格段に向上します。昆布と鰹節から丁寧にだしを取り、風味豊かな汁を作りましょう。このだしが、野菜の旨みと調和し、奥深い味わいを生み出します。鶏肉からも良いだしが出るので、一緒に煮込むことでさらにコクが深まります。

とろみ加減は、片栗粉で調整します。少しとろみが強い方が、体が温まりやすく、寒い季節には特におすすめです。とろみが少ないさらりとした仕上がりも、また違った美味しさがありますので、お好みに合わせて調整してみてください。

そして最後に、風味づけも大切です。仕上げに刻んだ柚子や生姜を加えることで、香りが引き立ち、さらに食欲をそそります。柚子の爽やかな香りは、全体の味を引き締め、生姜のピリッとした辛さは、体を温める効果を高めます。

これらのコツを参考に、自分好みの味を探求してみるのも良いでしょう。だし汁の種類を変えてみたり、好みの野菜を加えてみたり、とろみ加減を調整したりと、様々な工夫で、家庭ならではの味わいを作り出すことができます。ぜひ、心も体も温まる一杯を堪能してみてください。

| コツ | 詳細 |

|---|---|

| 具材は大きめに切る | 里芋、大根、人参、ごぼう、鶏肉など、それぞれの素材の持ち味をしっかりと感じることができる。 |

| だし汁にこだわる | 昆布と鰹節から丁寧にだしを取り、風味豊かな汁を作る。鶏肉からも良いだしが出るので、一緒に煮込むことでさらにコクが深まる。 |

| とろみ加減 | 片栗粉で調整する。少しとろみが強い方が体が温まりやすく、寒い季節には特におすすめ。とろみが少ないさらりとした仕上がりも、また違った美味しさがある。 |

| 風味づけ | 仕上げに刻んだ柚子や生姜を加えることで、香りが引き立ち、食欲をそそる。柚子の爽やかな香りは全体の味を引き締め、生姜のピリッとした辛さは体を温める効果を高める。 |

| 自分好みの味を探求 | だし汁の種類を変えてみたり、好みの野菜を加えてみたり、とろみ加減を調整したりと、様々な工夫で、家庭ならではの味わいを作り出すことができる。 |