秋の味覚、栗を愉しむ

料理を知りたい

先生、クリについて教えてください。品種がたくさんあるみたいですが、丹波グリって特定の品種名ではないって本当ですか?

料理研究家

はい、その通りです。丹波グリとは、丹波と摂津という地域で採れるクリ全体の呼び名なんですよ。色々な品種が混ざっているため、粒の大きさもまちまちで、昔はうまく炊き上げるのが難しいと言われていました。

料理を知りたい

へえ、そうなんですね。じゃあ、有名な品種ってどんなものがありますか?

料理研究家

昔はたくさんの品種がありましたが、害虫のせいでほとんどなくなってしまいました。今は、銀寄という品種が有名ですね。他には、筑波、石鎚、丹沢、伊吹、国見といった新しい品種も作られています。

栗とは。

料理や台所で使う言葉「栗」について説明します。栗はブナ科の落葉樹で、北半球の温かい地方で広く育てられています。日本で育てられている大きな実をつける種類や、山や野に自然に生えて小さい実をつける柴栗などは、まとめて日本の栗と呼ばれています。外国では、中国栗、ヨーロッパ栗、アメリカ栗などがあります。日本でいつから栗を育てるようになったのかはよくわかっていませんが、山や野に自然に生えている栗は縄文時代から大切な食べ物でした。戦前までは、日本の栗の種類は100以上もありましたが、昭和20年代に栗玉蜂という虫による大きな被害でほとんどなくなってしまいました。今では全国で育てられている有名な在来種は銀寄くらいしか残っていません。その代わりに昭和30年代半ばごろから、筑波、石鎚、丹沢、伊吹、国見(栗農林五号)などの新しい種類が登場しました。丹波栗というのは特定の種類の名前ではなく、丹波とその隣の摂津でとれる栗の総称で、実が大きかったので大きな栗の代名詞となりました。昔から、丹波栗は炊き加減が難しいと言われてきたのは、色々な種類が混ざっていたためです。

栗の種類

栗は、秋の味覚を代表する木の実です。縄文時代から人々の暮らしに深く関わってきた栗は、ブナ科の落葉高木に実り、世界中で様々な種類が栽培されています。日本では古くから日本栗と呼ばれる在来種が親しまれ、貴重な食糧として、また文化的な側面からも重要な役割を担ってきました。かつては百種類を超える多様な品種が存在していましたが、クリタマバチの被害によって多くの品種が失われてしまったのは残念なことです。

現在、日本で栽培されている栗は大きく分けて在来種と新しい品種に分けられます。在来種は、かつて広く栽培されていた日本栗の中から、クリタマバチの被害を免れた品種や、抵抗性のある品種です。中でも「銀寄」は甘みが強く、大粒で美しい形をしているため、贈答用としても人気があります。他にも「利平」や「筑波」といった品種も高い評価を得ています。銀寄は収穫時期が早く、利平は貯蔵性が高いといった特徴があり、それぞれの特性に合わせて様々な楽しみ方ができます。

新しい品種は、在来種に比べて病気に強く、栽培しやすいように改良されたものです。「筑波」や「石鎚」、「丹沢」、「伊吹」、「国見」など、様々な名前が付けられています。これらの品種は、収穫量や品質の安定化に貢献し、日本の栗生産を支えています。近年では、これらの品種を使った新しい栗菓子なども開発され、栗の楽しみ方が広がっています。

よく耳にする「丹波栗」は、特定の品種ではなく、丹波地方で採れる栗の総称です。丹波地方の気候や土壌が栗の栽培に適しているため、古くから大粒で良質な栗の産地として知られています。丹波栗というと大粒で甘みが強いイメージがありますが、実際には様々な品種が混在しているため、品種ごとの特徴を理解した上で調理することが大切です。栗の種類によって風味や食感、適した調理方法も異なってきますので、それぞれの特性を活かした様々な栗料理に挑戦してみましょう。

| 種類 | 品種 | 特徴 |

|---|---|---|

| 在来種 | 銀寄 | 甘みが強く、大粒で美しい形。贈答用にも人気。収穫時期が早い。 |

| 利平 | 貯蔵性が高い。 | |

| 筑波 | 高い評価を得ている。 | |

| 新しい品種 | 筑波 | 病気に強く、栽培しやすいように改良された品種。収穫量や品質の安定化に貢献。 |

| 石鎚 | ||

| 丹沢 | ||

| 伊吹 | ||

| 国見 | ||

| 丹波栗 | (品種の総称) | 丹波地方で採れる栗の総称。大粒で良質な栗の産地として知られる。様々な品種が混在。 |

栗の選び方

秋の味覚の代表格、栗。その豊かな香りとホクホクとした食感は、多くの人を魅了します。美味しい栗料理を楽しむためには、良質な栗を選ぶことが何よりも大切です。いくつかポイントを押さえるだけで、選び方のコツが掴めますので、ぜひ参考にしてみてください。

まず、見た目をよく観察しましょう。艶やかで、濃い茶色をしているものがおすすめです。形は、ふっくらと丸みを帯びて、左右対称に近いものが良いでしょう。また、大きさが均一なことも大切なポイントです。反対に、表面にしわがあったり、黒ずんでいたりするものは、鮮度が落ちている可能性がありますので、避けましょう。さらに、持った時にずっしりとした重みを感じる栗は、中身がぎっしりと詰まっている証拠です。軽すぎるものは、実が痩せているかもしれません。

次に、栗の表面の状態を確認します。ひび割れや傷、虫食いの穴がないか注意深く見てみましょう。特に、底の部分に小さな穴が開いている場合は、虫が入っている可能性が高いので、避けるのが無難です。また、触ってみて固く、弾力のあるものを選びましょう。表面が柔らかく、へこんでいるものは、鮮度が落ちていたり、傷んでいる可能性があります。

そして、香りも重要な判断材料です。栗には特有の甘い香りがあります。鼻を近づけて、しっかりと香りを確認してみましょう。新鮮な栗は、芳醇な香りがします。香りが薄い、または異臭がする場合は、避けた方が良いでしょう。購入後は、なるべく早く調理するのがおすすめです。栗は鮮度が落ちやすいので、すぐに食べない場合は、冷蔵庫の野菜室で保存しましょう。新聞紙やキッチンペーパーで包んでから、ビニール袋に入れると、乾燥を防ぐことができます。

美味しい栗を選んで、栗ご飯や焼き栗、栗きんとんといった様々な料理で、秋の恵みを存分にお楽しみください。

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| 見た目 | ・艶やかで濃い茶色 ・ふっくらと丸みを帯び、左右対称に近い ・大きさが均一 |

| 重み | ずっしりとした重み |

| 表面の状態 | ・ひび割れや傷、虫食いの穴がない ・固く、弾力がある |

| 香り | 栗特有の甘い香り |

| 購入後 | なるべく早く調理 |

栗の保存方法

秋の味覚の代表格である栗。美味しくいただくためには、正しい保存方法を知っておくことが肝心です。栗は水分が抜けやすく、乾燥すると味が落ちてしまいます。適切な保存方法で、栗の風味を長く保ちましょう。

まず、冷蔵保存する場合、乾燥を防ぐ工夫が必要です。栗を新聞紙で丁寧に包み、さらにキッチンペーパーでくるみます。これは、新聞紙が余分な水分を吸収し、キッチンペーパーが乾燥を防ぐ役割を果たすためです。二重に包んだ栗をビニール袋に入れ、冷蔵庫の野菜室で保存します。野菜室は冷蔵庫の中でも湿度が比較的高いため、栗の乾燥を防ぐのに適しています。この方法で、約一週間ほど保存できます。

次に、冷凍保存についてです。生のまま冷凍すると、解凍した時に食感が悪くなってしまうため、ひと手間加えるのがおすすめです。栗を茹でてから冷凍するか、もしくはペースト状にしてから冷凍しましょう。栗を茹でる際は、鬼皮に包丁で切れ目を入れておくと、茹でた後に皮を剥きやすくなります。ペースト状にする場合は、茹でた栗を潰して滑らかにします。冷凍保存の場合も、乾燥を防ぐことが大切です。冷凍庫内の乾燥を防ぐため、密閉容器やフリーザーバッグに入れて保存します。適切に冷凍保存すれば、約一ヶ月保存可能です。

冷蔵保存、冷凍保存どちらの場合でも、保存期間に関わらず、なるべく早く食べることをおすすめします。収穫したての栗の風味や食感を存分に味わうためには、鮮度が大切です。旬の時期に味わう栗ご飯や栗きんとんは格別です。ぜひ、正しい保存方法で、栗の美味しさを最大限に楽しんでください。

| 保存方法 | 手順 | 保存期間 |

|---|---|---|

| 冷蔵 | 栗を新聞紙、キッチンペーパー、ビニール袋の順に包み、冷蔵庫の野菜室で保存 | 約1週間 |

| 冷凍 |

|

約1ヶ月 |

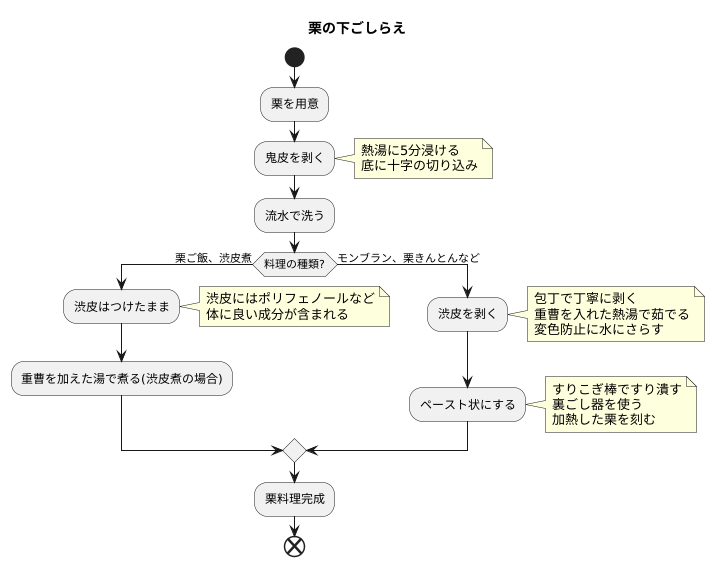

栗の下ごしらえ

秋の味覚の代表格、栗。様々な料理で楽しむことができますが、美味しくいただくには下ごしらえが肝心です。栗の下ごしらえは少々手間がかかりますが、丁寧に作業することで、栗本来の甘みとホクホクとした食感を最大限に引き出すことができます。

まず、栗の硬い外側の皮、鬼皮を剥きます。鬼皮はそのままでは剥きにくいので、熱湯に5分ほど浸けるのがおすすめです。こうすることで鬼皮が柔らかくなり、包丁で切り込みを入れやすくなります。栗の底の部分に十字に切り込みを入れると、綺麗に剥くことができます。鬼皮を剥いた栗は、流水で洗い流しておきましょう。

次に、鬼皮の下にある渋皮の処理です。栗ご飯や渋皮煮を作る場合は、渋皮をつけたまま調理します。渋皮にはポリフェノールなど、体に良い成分が豊富に含まれているので、ぜひ一緒にいただきましょう。渋皮煮を作る際は、重曹を加えたお湯でじっくりと煮ることで、渋皮が柔らかく仕上がります。

一方、モンブランや栗きんとんのように、栗のペーストを使う料理の場合は、渋皮も剥く必要があります。渋皮は薄くデリケートなので、包丁で丁寧に剥き取るか、重曹を入れた熱湯で茹でると剥きやすくなります。茹ですぎると栗が崩れてしまうので、様子を見ながら茹で時間を調整しましょう。渋皮を剥いた栗は、変色を防ぐため、すぐに水にさらしておきましょう。

栗をペースト状にするには、柔らかくなるまで茹でた栗を、すりこぎ棒ですり潰すか、裏ごし器で滑らかにします。滑らかなペーストにしたい場合は、裏ごし器を使うのがおすすめです。また、近年では、加熱した栗を細かく刻んでいく方法も人気です。この方法では、栗本来の風味と食感をより一層楽しむことができます。

このように、下ごしらえを丁寧に行うことで、栗の美味しさを存分に味わうことができます。少し手間はかかりますが、その分、栗料理の味わいは格別なものになります。ぜひ、旬の栗を使った料理に挑戦してみてください。

様々な栗料理

秋の味覚の代表格、栗を使った料理は実に様々です。その豊かな風味と多彩な調理法で、私たちの食卓を彩ってくれます。まずは、秋を代表する定番料理「栗ご飯」から。もち米と共に炊き上げることで、栗本来の甘みともち米の粘りのある食感が絶妙に調和し、食欲をそそる香りが広がります。もち米ではなく、うるち米を使う場合でも、栗の風味を存分に楽しむことができます。

上品な甘さと滑らかな舌触りで人気が高い「栗きんとん」は、丁寧に裏ごしした栗に砂糖を加え、茶巾で絞って形を整えた和菓子です。口にした瞬間、栗の上品な甘さが口いっぱいに広がり、滑らかな食感が至福のひとときを演出します。

じっくりと時間をかけて作る「栗の渋皮煮」も、栗の美味しさを堪能できる逸品です。栗の渋皮煮は、鬼皮を剥いた栗を重曹などを加えたお湯で柔らかく煮て、渋皮を残したまま蜜でじっくりと煮詰めたものです。上品な甘さと共に、栗本来の風味と渋皮のほろ苦さが絶妙に溶け合い、奥深い味わいを生み出します。

栗のペーストをたっぷり使った「モンブラン」は、洋菓子の中でも人気の高い栗のデザートです。スポンジ生地の上に栗のペーストを絞り、生クリームやマロングラッセなどを添えて仕上げられます。栗の濃厚な風味と生クリームのまろやかさが相性抜群です。

シンプルながらも栗本来の美味しさを味わえるのが「焼き栗」です。栗に切れ込みを入れてからオーブンやフライパンで焼き上げることで、香ばしい香りとホクホクとした食感が楽しめます。熱々の焼き栗を頬張れば、栗の素朴な甘みが口いっぱいに広がります。

このように、栗は様々な料理で楽しむことができます。それぞれの料理に適した栗の種類や調理法を選ぶことで、栗の魅力を最大限に引き出すことができます。旬の時期には、ぜひ様々な栗料理に挑戦し、秋の味覚を満喫してください。

| 料理名 | 特徴 | 食感・味わい |

|---|---|---|

| 栗ご飯 | もち米またはうるち米と共に炊き上げる | 栗本来の甘みともち米の粘りのある食感が調和、食欲をそそる香り |

| 栗きんとん | 丁寧に裏ごしした栗に砂糖を加え、茶巾で絞る | 上品な甘さと滑らかな食感 |

| 栗の渋皮煮 | 鬼皮を剥いた栗を重曹などを加えたお湯で柔らかく煮て、渋皮を残したまま蜜でじっくりと煮詰める | 上品な甘さと共に、栗本来の風味と渋皮のほろ苦さが絶妙に溶け合う奥深い味わい |

| モンブラン | スポンジ生地の上に栗のペーストを絞り、生クリームやマロングラッセなどを添える | 栗の濃厚な風味と生クリームのまろやかさが相性抜群 |

| 焼き栗 | 栗に切れ込みを入れてからオーブンやフライパンで焼き上げる | 香ばしい香りとホクホクとした食感、栗の素朴な甘み |

栗の栄養価

秋の味覚の代表格である栗は、おいしいだけでなく、私たちの体に様々な良い働きをもたらす栄養素を豊富に含んでいます。栗ご飯や甘露煮など、様々な料理で楽しめる栗ですが、その栄養価について詳しく見ていきましょう。

まず、栗の主成分は炭水化物です。炭水化物は、体を動かすための主要なエネルギー源となります。活発に活動する日には、栗を食べることでエネルギーを補給し、元気に過ごすことができます。

また、栗にはビタミンCも含まれています。ビタミンCは、免疫力を高める働きがあり、風邪などの感染症を予防する効果が期待できます。さらに、肌の健康維持にも役立ち、美しい肌を保つ助けとなります。

栗には、ビタミンB1も含まれています。ビタミンB1は、糖質をエネルギーに変換する際に必要な栄養素です。疲労回復効果や食欲増進効果も期待できます。夏バテなどで食欲が落ちた時にも、栗を食べることで元気を取り戻せるかもしれません。

カリウムも栗に含まれる大切な栄養素です。カリウムは、体内の余分な塩分(ナトリウム)を排出する働きがあり、高血圧の予防に効果的です。塩分の摂り過ぎが気になる方は、意識して栗を食生活に取り入れてみるのも良いでしょう。

さらに、栗には食物繊維も豊富に含まれています。食物繊維は、腸内環境を整え、便秘の改善に役立ちます。お腹の調子を整えたい方にも、栗はおすすめの食材です。

このように、栗は様々な栄養素を含み、健康維持に役立つ優れた食材です。しかし、カロリーも比較的高いため、食べ過ぎには注意が必要です。バランスの良い食事を心がけ、適量を楽しむようにしましょう。

| 栄養素 | 働き |

|---|---|

| 炭水化物 | 主要なエネルギー源 |

| ビタミンC | 免疫力向上、肌の健康維持 |

| ビタミンB1 | 糖質のエネルギー変換、疲労回復、食欲増進 |

| カリウム | 余分な塩分(ナトリウム)排出、高血圧予防 |

| 食物繊維 | 腸内環境改善、便秘改善 |