とろみをつける技: 料理を格上げする魔法

料理を知りたい

先生、「とろみをつける」ってどういう意味ですか?よくレシピで見かけるんですけど、何のためにするの?

料理研究家

いい質問だね。「とろみをつける」というのは、スープや煮物などを少しねばねばした状態にすることだよ。 片栗粉を水で溶かしたものを使うことが多いかな。

料理を知りたい

ねばねばにするのはどうしてですか?

料理研究家

とろみをつけることで、料理が冷めにくくなるし、具材と汁がよく絡んで美味しくなるんだよ。それに、のどごしも良くなる効果もあるんだ。

とろみをつけるとは。

料理でよく使う言葉「とろみをつける」について説明します。「とろみをつける」とは、スープや汁物、ソース、煮物などの汁気を、少しねばりけのある状態にすることです。とろみをつけると、料理が冷めにくくなり、具材に汁がよく絡み、口当たりも滑らかになります。とろみをつけるためには、水で溶いた片栗粉やくず粉、コーンスターチ、バターと小麦粉を練り混ぜたもの(フランス料理ではブールマニエと呼ばれます)などを使います。

とろみをつける意味

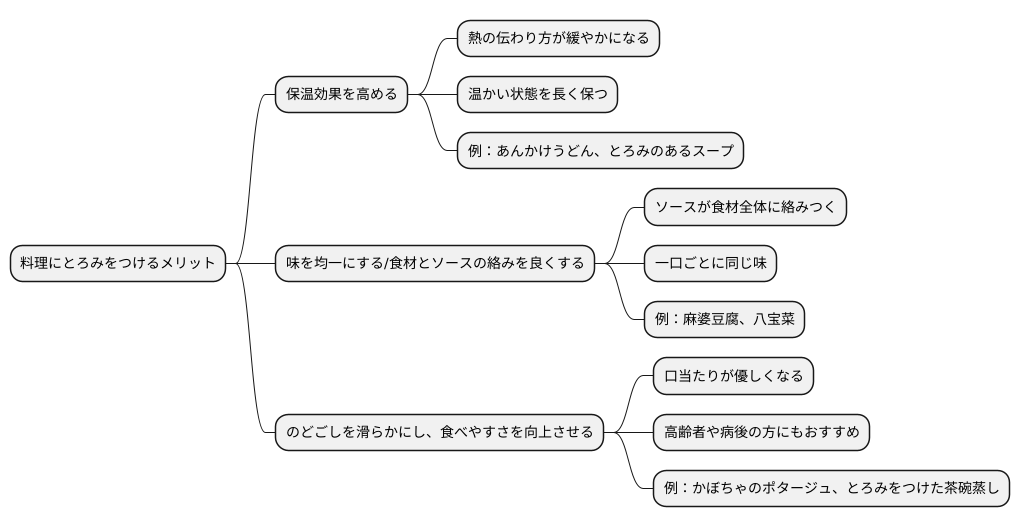

料理にとろみをつけることは、見た目だけでなく、様々な効果を持つ調理技術です。とろみをつけることで得られるメリットは多岐に渡り、料理の味わいや食感、そして食べやすさなど、様々な側面から食事体験を豊かにしてくれます。

まず、とろみは料理の保温効果を高めます。とろみのある液体は、さらさらとした液体に比べて熱の伝わり方が緩やかになるため、冷めにくく、温かい状態を長く保つことができます。特に寒い時期には、温かい料理をゆっくりと味わいたいというニーズが高まるため、とろみをつけることで、より快適な食事時間を過ごすことができるでしょう。例えば、あんかけうどんやとろみのあるスープなどは、体の芯から温まる効果が期待できます。

とろみは、味を均一にしたり、食材とソースの絡みを良くする効果も持っています。とろみのあるソースやあんは、食材全体に均等に絡みつくため、一口ごとに同じ味を楽しむことができます。例えば、肉料理や野菜炒めにあんかけソースをかけると、ソースが具材によく絡み、風味も全体に広がり、より美味しく感じられます。また、麻婆豆腐や八宝菜などは、とろみがなければ味が薄く感じたり、水っぽくなってしまうでしょう。

さらに、とろみは、のどごしを滑らかにし、食べやすさを向上させます。とろみのあるスープやシチューなどは、口当たりが優しく、高齢の方や、病後で食欲がない方でも無理なく食べることができます。また、とろみをつけることで、食材が口の中で散らばりにくくなるため、噛む力や飲み込む力が弱い方にもおすすめです。例えば、かぼちゃのポタースープや、とろみをつけた茶碗蒸しなどは、飲み込みやすく、栄養補給にも適しています。

このように、とろみをつけることは、料理の味や温度を保つだけでなく、食感や食べやすさを向上させるなど、様々な利点があります。料理の種類や好みに合わせて、とろみの強さを調整することで、より一層美味しく、満足度の高い食事を作り出すことができるでしょう。

片栗粉の使い方

片栗粉は、料理にとろみを付けるために使われる白い粉です。原料はじゃがいもで、水に溶かすと独特の粘り気を持ちます。この性質を利用して、あんかけ料理やスープ、煮物など、様々な料理にとろみをつけることができます。

片栗粉を使う際には、ダマにならないようにすることが重要です。ダマとは、片栗粉が水に十分に溶けきらずに、塊になってしまった状態のことです。ダマができてしまうと、料理の見た目が悪くなるだけでなく、とろみが均一につかなくなってしまいます。ダマを防ぐためには、まず少量の水で片栗粉をしっかりと溶かしてから使うことが大切です。水と片栗粉をよく混ぜ合わせ、滑らかな状態になったものを「水溶き片栗粉」と呼びます。

とろみをつけたい料理が加熱されている状態で、この水溶き片栗粉を少しずつ加えていきます。一度に大量に加えてしまうと、ダマになりやすいので注意が必要です。水溶き片栗粉を加える際には、鍋の中をかき混ぜながら行うことで、とろみが均一につきます。

片栗粉のとろみは、加熱しすぎると弱くなってしまいます。とろみがついたらすぐに火を止めるか、弱火で軽く加熱する程度にしましょう。加熱しすぎると、せっかくつけたとろみが薄くなってしまい、水っぽくなってしまうことがあります。

片栗粉は、中華料理のあんかけや、和食の煮物、洋食のソースなど、様々な料理に活用できます。料理の種類によって、とろみの強さを調整することで、より美味しく仕上げることができます。例えば、あんかけ料理には強めとろみを、スープには弱めのとろみをつけるなど、料理に合わせて調整してみてください。また、片栗粉は揚げ物の衣にも使われます。衣に片栗粉を混ぜることで、カラッと揚げることができ、食感も良くなります。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 片栗粉とは | 料理にとろみを付ける白い粉。原料はじゃがいも。 |

| 用途 | あんかけ料理、スープ、煮物、揚げ物の衣など |

| 使い方 | 少量の水で溶かして「水溶き片栗粉」を作る。料理が加熱されている状態で、水溶き片栗粉を少しずつ加え、鍋の中をかき混ぜる。とろみがついたらすぐに火を止める。 |

| 注意点 | ダマにならないように、水溶き片栗粉は少量の水でしっかりと溶かす。一度に大量の水溶き片栗粉を加えるとダマになりやすい。加熱しすぎるととろみが弱くなる。 |

| その他 | 料理の種類によってとろみの強さを調整する。揚げ物の衣に片栗粉を混ぜるとカラッと揚がる。 |

くず粉の使い方

葛粉は、葛という植物の根から精製される白い粉です。その歴史は古く、日本では古来より食用や薬用として珍重されてきました。葛粉の特徴は、何と言ってもその滑らかで上品なとろみです。同じとろみ付けに使う片栗粉と比べると、透明感が高く、より繊細で美しい仕上がりになります。口にした時の食感も滑らかで、喉越しも抜群です。

葛粉は和菓子作りに欠かせない材料です。葛餅、葛切り、水饅頭など、葛粉を使った和菓子は数多くあります。これらの和菓子は、葛粉特有の滑らかな舌触りと、上品な甘さが魅力です。また、あんかけ料理のとろみ付けにも葛粉は活躍します。鶏肉や野菜などの素材の風味を損なうことなく、全体を優しく包み込むような、とろみのあるあんを作ることができます。

葛粉を使う際には、いくつか注意点があります。まず、葛粉は熱湯で溶かしてから使います。水で溶くとダマになりやすく、とろみが均一になりません。沸騰した湯を少しずつ加えながら、滑らかになるまでよく混ぜることが大切です。また、葛粉は加熱しすぎるととろみが弱くなる性質があります。とろみがついたら、すぐに火を止めるようにしましょう。加熱時間は短く、手早く仕上げるのがコツです。さらに、葛粉は片栗粉に比べて高価です。そのため、日常的に使うというよりは、特別な料理やおもてなし料理に使うことが多いでしょう。繊細な味わいと美しい仕上がりが、料理を一層引き立てます。

葛粉は、伝統的な和食に欠かせない貴重な食材です。その滑らかなとろみと上品な味わいを、ぜひ一度体験してみてください。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 原料 | 葛の根 |

| 特徴 | 滑らかで上品なとろみ、透明感、繊細な仕上がり、滑らかな食感、喉越しが良い |

| 用途 | 和菓子(葛餅、葛切り、水饅頭など)、あんかけ料理のとろみ付け |

| 注意点 | 熱湯で溶かす、加熱しすぎない、高価 |

| その他 | 特別な料理やおもてなし料理に最適 |

コーンスターチの使い方

とうもろこしから作られた、白い粉であるコーンスターチ。料理のとろみ付けに役立つ、万能な食材です。見た目は片栗粉とよく似ていますが、それぞれの特徴を理解することで、料理の幅がぐっと広がります。

コーンスターチは、水に溶かすととろみが生まれます。このとろみは、片栗粉よりも強く、透明感があるのが特徴です。そのため、あんかけ料理やスープ、ソースなどに使うと、素材の色合いを活かしたまま、とろみを付けることができます。中華料理のあんかけ焼きそばや、洋食のクリームシチューなど、様々な料理で活躍してくれます。

揚げ物の衣に使うのもおすすめです。コーンスターチを衣に混ぜると、カラッと揚がり、時間が経ってもサクサクとした食感が続きます。天ぷらや唐揚げなど、衣のサクサク感を大切にしたい料理に最適です。

コーンスターチを使う上で注意したい点は、加熱しすぎるととろみが弱くなることです。とろみを付けたい場合は、仕上げ近くにさっと加えるのがコツです。また、片栗粉と比べて、冷めるととろみが強くなる性質があります。とろみが付きすぎた場合は、少量の水を加えて調整しましょう。

コーンスターチと片栗粉、どちらも料理のとろみ付けに欠かせない食材です。それぞれの特徴を理解し、料理に合わせて使い分けることで、より美味しく、見た目も美しい料理を作ることができます。ぜひ、色々な料理で試してみてください。

| 項目 | コーンスターチ | 片栗粉 |

|---|---|---|

| 原料 | とうもろこし | じゃがいも |

| とろみの強さ | 強い | コーンスターチより弱い |

| とろみの透明度 | 透明 | 不透明 |

| 加熱時の注意点 | 加熱しすぎるととろみが弱くなる | 加熱しすぎるととろみが弱くなる |

| 冷めた時のとろみ | 強くなる | 弱くなる |

| 用途 | あんかけ料理、スープ、ソース、揚げ物の衣 | あんかけ料理、スープ、ソース、揚げ物の衣 |

その他のとろみ付け

とろみ付けは料理の仕上がりを左右する大切な工程です。片栗粉や葛粉、コーンスターチといった馴染み深い素材以外にも、様々な方法でとろみを付けることができます。

まず、フランス料理でよく用いられるブールマニエをご紹介しましょう。これは、小麦粉とバターを同量ずつ練り合わせたものです。温かい料理に少量ずつ加えて混ぜ合わせることで、滑らかでつやのあるとろみが生まれます。バターのコクと風味が加わるため、ソースやスープに深みが増し、一層美味しくなります。

次に、野菜のピューレを使ったとろみ付けです。カボチャやジャガイモ、サトイモなどは、加熱して柔らかくした後に滑らかにすり潰すと、とろみ付けに活用できます。野菜本来の甘みや風味が加わるため、優しい味わいに仕上がります。特に、ポタージュやシチューなどに最適です。野菜の種類や量を調整することで、とろみの強さを自由に調節できるのも魅力です。

また、長時間煮込むことで自然にとろみが生まれる料理もあります。カレーやシチュー、肉じゃがなどは、じっくりと煮込むことで食材から水分が抜けて、とろみがつきます。この方法は、素材本来の味を最大限に引き出すことができるため、素材の味を活かした料理を作りたい時におすすめです。

さらに、ご飯やパンなどをミキサーにかけてペースト状にしたものも、とろみ付けに利用できます。ご飯であれば和風料理に、パンであれば洋風料理にと、料理に合わせて使い分けることができます。

このように、とろみ付けには様々な方法があり、料理の種類や好みに合わせて使い分けることで、より美味しく、見た目にも美しい料理に仕上げることができます。とろみ加減一つで料理の印象は大きく変わるため、色々な方法を試して、自分にとって最適なとろみ付けを見つけてみて下さい。

| とろみ付けの方法 | 説明 | 向いている料理 |

|---|---|---|

| ブールマニエ | 小麦粉とバターを同量練り合わせたもの。滑らかでつやのあるとろみが生まれる。バターのコクと風味が加わる。 | ソース、スープ |

| 野菜のピューレ | カボチャ、ジャガイモ、サトイモなどを加熱・すり潰したもの。野菜本来の甘みや風味が加わる。とろみの強さを調整しやすい。 | ポタージュ、シチュー |

| 長時間煮込む | 食材から水分が抜けてとろみがつく。素材本来の味を活かせる。 | カレー、シチュー、肉じゃが |

| ご飯/パンのペースト | ご飯やパンをミキサーにかけてペースト状にしたもの。料理に合わせて使い分けられる。 | 和風料理/洋風料理 |

とろみ加減の調整

料理によって、ちょうど良いとろみ具合は違います。汁物はさらっとしたとろみが好まれることもあれば、とろみがしっかりついた煮込み料理のように濃厚なものが求められることもあります。とろみをちょうど良く仕上げるには、とろみをつけるための材料を少しずつ加えていくのが大切です。

まずは少量加えてみて、様子を見ましょう。さらにとろみをつけたい場合は、少しずつ足していきます。とろみをつける材料として、片栗粉や小麦粉がよく使われます。片栗粉は水で溶いてから加えます。小麦粉は、バターと一緒に炒めてルーを作り、とろみをつける方法もあります。ルーを使う場合は、だまにならないように注意が必要です。

また、加熱時間によってもとろみ具合が変わります。火が強いと、すぐに焦げ付いてしまうため、火加減にも気を配る必要があります。とろみがつきすぎた場合は、水を加えて調整できます。ただし、水を加えると味が薄くなることがあるので、味見をしながら調整しましょう。味が薄くなった場合は、調味料で味を調えます。

とろみが足りない場合は、水で溶いた片栗粉などを加えて調整します。片栗粉は加熱しすぎるととろみが弱くなることがあるので、最後に加えるのがおすすめです。とろみをつけた料理は、冷めるとさらにとろみが強くなることがあるので、その点も考慮して調整することが大切です。

このように、とろみ加減の調整は、料理の種類や好みに合わせて行います。材料や加熱時間、水の量を調整することで、誰でも簡単に思い通りのとろみ具合に仕上げることができます。少しの手間をかけるだけで、料理の味が格段に向上します。

| 調整方法 | 材料 | 加熱 | 水の量 | その他 |

|---|---|---|---|---|

| とろみが足りない場合 | 水で溶いた片栗粉などを加える | 最後に加えるのがおすすめ | – | – |

| とろみがつきすぎた場合 | – | – | 水を加えて調整 | 味が薄くなることがあるので、味見をしながら調整。味が薄くなった場合は、調味料で味を調える。 |

| ちょうど良いとろみにする | 片栗粉や小麦粉 片栗粉は水で溶いてから加える 小麦粉は、バターと一緒に炒めてルーを作り、とろみをつける |

火加減に気を配る | – | とろみをつけるための材料を少しずつ加えていくのが大切。冷めるととろみが強くなる。 |