喰い味:料理をおいしくする秘訣

料理を知りたい

先生、「喰い味」ってどういう意味ですか?なんだか難しそうです。

料理研究家

そうだね。「喰い味」は、料理の味加減がちょうどよく、美味しく食べられる状態のことを指す言葉だよ。 例えば、煮物が濃すぎず薄すぎず、ご飯が進むような味加減だと「喰い味がいい」と言えるね。

料理を知りたい

なるほど。じゃあ、ただ美味しいっていうのとは違うんですか?

料理研究家

そうだね。「美味しい」は、味が優れていることを広く表す言葉だけど、「喰い味」は特に、ご飯と一緒に食べるおかずとして、ちょうど良い塩梅の味付けになっていることを重視しているんだよ。だから、ご飯が進むかどうかがポイントだね。

喰い味とは。

食べ物が口に合うちょうど良い味加減のことを『喰い味(くいあじ)』と言います。

はじめに

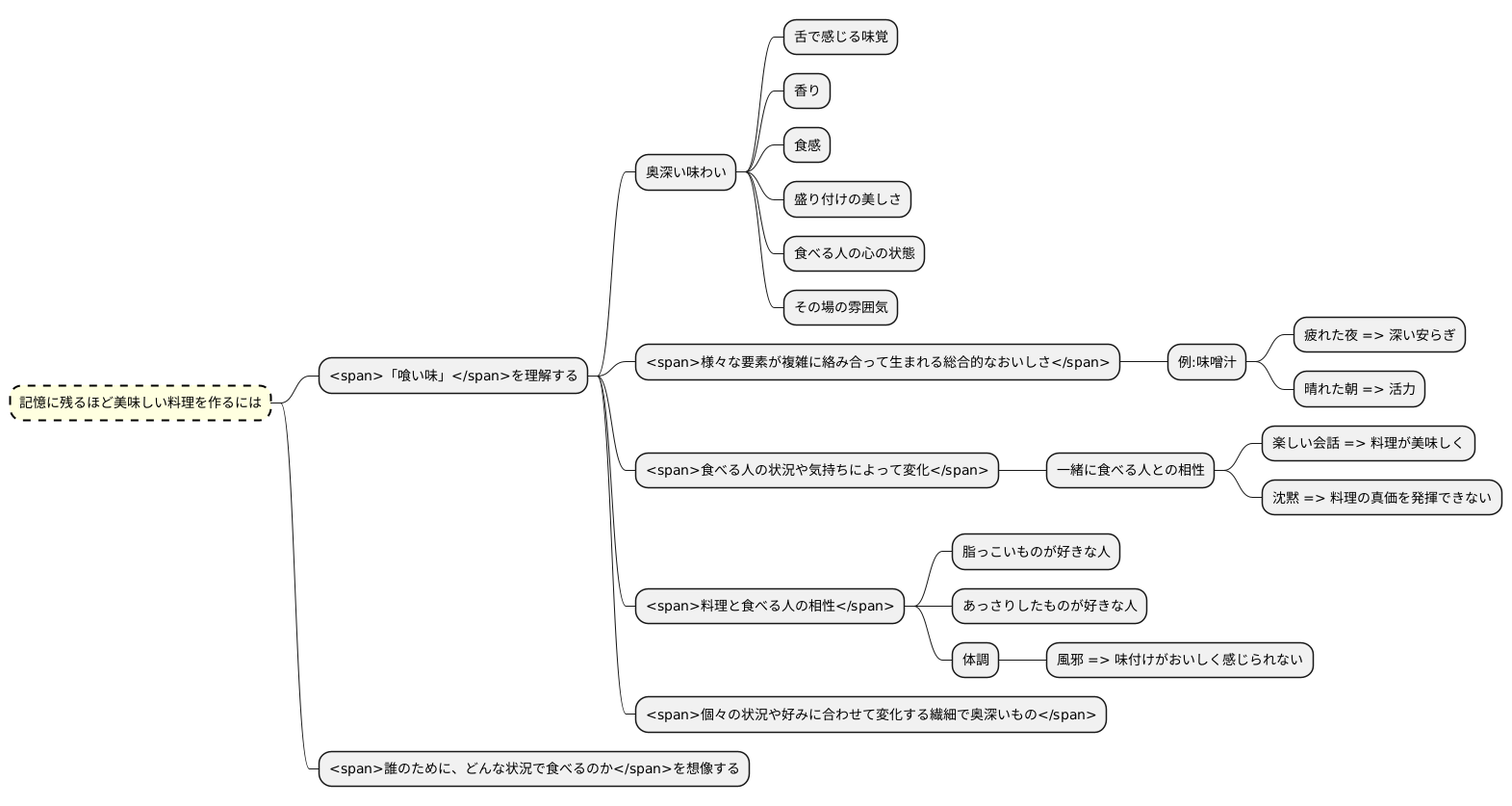

おいしい料理を作る喜びは、多くの人にとってかけがえのないものです。調味料の種類や加熱方法を工夫することで、確かに料理の味わいは深まります。しかし、真に心を揺さぶる料理、つまり記憶に残るほど美味しい料理を作るには、「喰い味」という概念を理解することが重要です。「喰い味」とは、ただ「おいしい」と感じる以上の、奥深い味わいを指します。それは、舌で感じる味覚だけでなく、香りや食感、盛り付けの美しさ、そして食べる人の心の状態やその場の雰囲気など、様々な要素が複雑に絡み合って生まれる総合的なおいしさです。

例えば、同じだし汁を使った味噌汁でも、疲れて帰ってきた夜に飲む一杯と、晴れた日の朝に飲む一杯では、感じ方が全く違います。疲れた体には、温かい汁物がしみわたり、深い安らぎを与えてくれます。一方、爽やかな朝には、だし汁の香りが食欲を刺激し、一日を始める活力を与えてくれます。このように、食べる人の状況や気持ちによって、同じ料理でも「喰い味」は大きく変化するのです。また、一緒に食べる人との相性も大切です。楽しい会話が弾む食卓では、料理が一層美味しく感じられます。反対に、沈黙が続く食卓では、どんなに手の込んだ料理でも、その真価を発揮することは難しいでしょう。

さらに、「喰い味」は、料理と食べる人の相性も考慮します。例えば、脂っこいものが好きな人と、あっさりしたものが好きな人では、同じ料理でも「喰い味」の感じ方が全く違います。また、体調によっても「喰い味」は変化します。風邪をひいている時、食欲がない時に、普段と同じ味付けでは、おいしく感じられないことがあります。このように、「喰い味」とは、個々の状況や好みに合わせて変化する、非常に繊細で奥深いものなのです。だからこそ、料理を作る際には、誰のために、どんな状況で食べるのかを想像することが大切です。そうすることで、初めて真に美味しい、記憶に残る料理を作ることができるのです。

食べる人のことを考える

料理を作るということは、誰かのために心を込めて食事を準備するということです。美味しい料理を作るためには、技術や知識も大切ですが、一番大切なのは「誰のために作っているのか」を意識することです。

例えば、小さな子供がいる家庭では、大人のように何でも食べられるわけではありません。刺激の強い香辛料は控え、子供のまだ未熟な味覚や消化器官に配慮した優しい味付けを心がけましょう。野菜を細かく刻んだり、柔らかく煮込んだりする工夫も大切です。また、アレルギーを持つ子供もいるかもしれません。使用する食材には十分注意し、安全な食事を提供することが大切です。

高齢者の方の場合はどうでしょうか。歯が弱っていたり、消化機能が低下している場合もありますので、薄味で柔らかく煮込んだ料理が喜ばれるでしょう。刻み食やとろみをつけるなどの工夫も、食べやすさを向上させます。

このように、食べる人の年齢や健康状態に合わせて調理方法や味付けを調整することは、料理を作る上で非常に重要な要素です。相手の好みを事前に尋ねておくのも良いでしょう。好き嫌いだけでなく、アレルギーや健康上の制限なども把握しておけば、より安心して食事を楽しんでもらうことができます。

さらに、季節や気温も考慮に入れると、より一層喜ばれるでしょう。暑い夏には、さっぱりとした酸味のある料理で食欲を増進させ、寒い冬には、温かくコクのある料理で体を温める。旬の食材を使うことも、季節感を演出する上で大切な要素です。

相手のことを思いやり、その時々に最適な味付けや調理法を考えること。これこそが、真に美味しい料理を作る秘訣であり、「喰い味」を追求する第一歩と言えるでしょう。

| 対象者 | 料理のポイント |

|---|---|

| 小さな子供 |

|

| 高齢者 |

|

| 一般 |

|

材料の持ち味を生かす

新鮮な食材を使うことは、美味しい料理を作る上で基本中の基本です。 新鮮な食材は、みずみずしさと香りが高く、それだけで十分に美味しいものです。しかし、ただ新鮮な食材を使うだけでなく、それぞれの食材が持つ本来の持ち味を最大限に引き出すことで、さらに深い味わいを作り出すことができます。

例えば、トマトを例に考えてみましょう。完熟した新鮮なトマトは、そのまま食べても十分に甘みと酸味のバランスがとれており、とても美味しいです。しかし、このトマトを煮込み料理に使う場合、その持ち味をさらに引き出すことができます。皮を湯むきし、種を取り除き、じっくりと時間をかけて煮込むことで、トマトの旨味が凝縮され、より濃厚な味わいとなります。

旨味成分の強い野菜、例えば玉ねぎや人参、きのこ類などは、過剰な調味料を加える必要はありません。じっくりと炒めることで、野菜本来の甘みと旨味が引き出され、素材の味が主役の料理になります。また、だし汁を使う場合も、昆布や鰹節など、自然の素材から丁寧にとっただしを使うことで、料理全体に奥行きと深みが増します。

旬の食材を使うことも、素材の持ち味を生かす上で大切なポイントです。旬の食材は、栄養価が高いだけでなく、その時期にしか味わえない格別の味と香りを持っています。春キャベツの柔らかさ、夏野菜の瑞々しさ、秋の味覚であるきのこの芳醇な香り、冬野菜の甘みなど、旬の食材を積極的に取り入れることで、季節感あふれる料理を作ることができます。

さらに、同じ食材でも、産地や栽培方法によって味が大きく異なる場合があります。同じトマトでも、ハウス栽培のものと露地栽培のもの、有機栽培のものと慣行栽培のものでは、味や香りが全く違います。様々な食材を試してみて、それぞれの違いを味わうことで、自分の好みに合った食材を見つけることができます。そして、その食材の持ち味を最大限に引き出す調理法を研究することで、より美味しい料理を作ることができるでしょう。

| ポイント | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| 新鮮な食材を使う | みずみずしさと香りが高く、食材本来の美味しさを楽しむことができる。 | 完熟トマトをそのまま食べる |

| 食材の持ち味を引き出す | 食材の特性に合わせた調理法で、より深い味わいを作り出す。 | トマトを煮込み料理に使う場合、皮を湯むきし、種を取り除き、じっくりと煮込む |

| 旨味成分の強い野菜は過剰な調味料を避ける | 野菜本来の甘みと旨味を引き出す。 | 玉ねぎ、人参、きのこ類をじっくりと炒める |

| 自然の素材から丁寧にとっただしを使う | 料理全体に奥行きと深みが増す。 | 昆布や鰹節のだし |

| 旬の食材を使う | 栄養価が高く、その時期にしか味わえない格別の味と香りを楽しむことができる。 | 春キャベツ、夏野菜、秋の味覚のきのこ、冬野菜 |

| 産地や栽培方法による違いを理解する | 同じ食材でも味や香りが異なるため、様々な食材を試して自分の好みに合ったものを見つける。 | ハウス栽培と露地栽培のトマト、有機栽培と慣行栽培のトマト |

| 食材の持ち味を引き出す調理法を研究する | より美味しい料理を作ることができる。 | – |

調和のとれた味付け

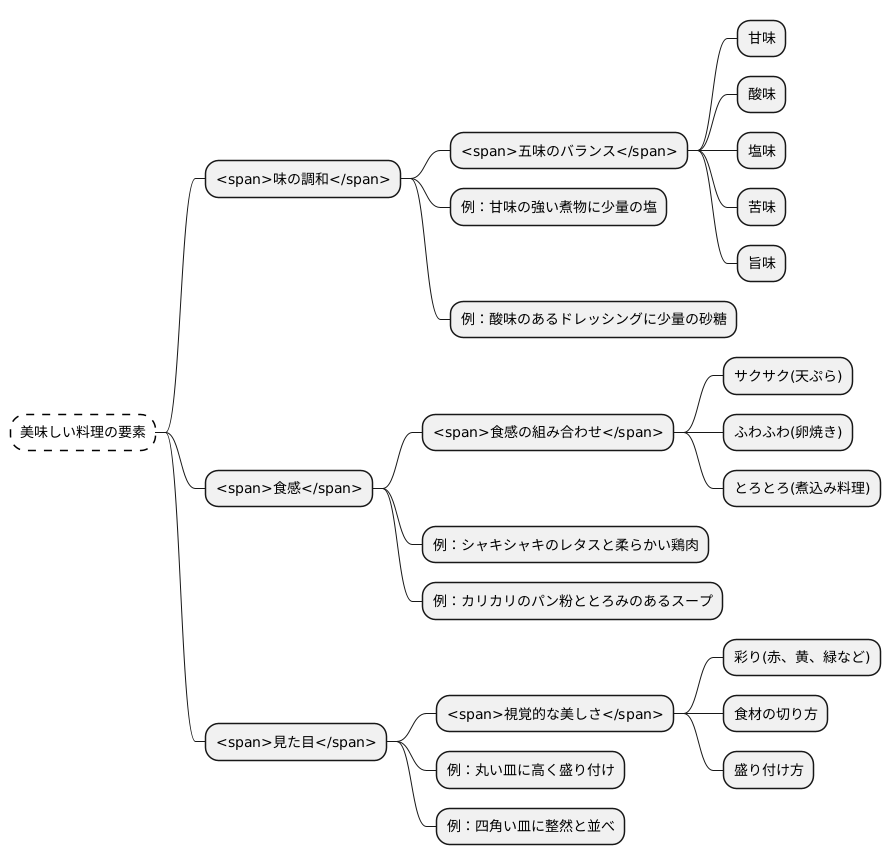

美味しい料理を作る上で、味の調和は欠かせません。料理の味わいを形作る五味、すなわち甘味、酸味、塩味、苦味、旨味は、単独では力不足です。これらが複雑に絡み合い、互いを引き立て合うことで、初めて奥深い味わいが生まれます。例えば、甘味の強い煮物に少量の塩を加えることで、甘味がより引き立ちます。また、酸味のあるドレッシングに少量の砂糖を加えることで、酸味がまろやかになり、全体が調和します。このように、五味のバランスを意識することで、料理の味わいは格段に向上します。

さらに、食感も重要な要素です。サクサクとした天ぷら、ふわふわの卵焼き、とろとろの煮込み料理など、食材によって様々な食感があります。これらの食感を組み合わせることで、料理にリズムが生まれ、食べ飽きることがありません。例えば、シャキシャキのレタスと柔らかい鶏肉を組み合わせたサラダは、食感のコントラストが楽しい一品です。また、カリカリに焼いたパン粉を、とろみのあるスープに浮かべるのも、食感を楽しむ工夫の一つです。様々な食材の持ち味を活かし、食感の組み合わせを工夫することで、料理はより魅力的になります。

そして、見た目も食欲を刺激する大切な要素です。彩り豊かに盛り付けられた料理は、食べる前からワクワクするような高揚感を与えてくれます。赤、黄、緑など、様々な色の食材をバランスよく配置することで、見た目にも美しい料理に仕上がります。また、食材の切り方や盛り付け方にも工夫を凝らすことで、より食欲をそそるでしょう。例えば、丸いお皿に料理を高く盛り付けると、豪華な印象になります。四角いお皿に整然と並べると、すっきりとした印象になります。このように、視覚的な美しさも料理の重要な一部です。五感を刺激する、調和のとれた料理こそが、真の美味しさを引き出すと言えるでしょう。

試行錯誤を楽しむ

料理とは、まるで科学実験のような面白さと芸術的な創造性を兼ね備えた魅力的な営みです。確かに、レシピに忠実に作ることも基本であり、大切なことです。計量を正確に行い、手順を踏むことで、安定した美味しさを得ることができます。しかし、料理の真の醍醐味は、そこから一歩踏み出すところにあります。時には自分の五感を研ぎ澄まし、既存のレシピにとらわれず、自由な発想で新しい味付けを探求してみるのも良いでしょう。

新しい調味料を加えてみたり、加熱時間を調整してみたり、食材の組み合わせを変えてみたりと、様々な工夫を試すことができます。もちろん、最初から全てが上手くいくとは限りません。思い通りの味にならないことや、失敗してしまうこともあるでしょう。しかし、失敗を恐れていては、新しい発見も生まれません。むしろ、失敗は成功への大切な一歩です。試行錯誤を繰り返す中で、何が良くて何が悪かったのかを分析し、次に活かすことが、料理上達への近道です。そして、その過程で、自分にとっての「これだ!」と思える、特別な味、つまり自分だけの「喰い味」を見つけることができるはずです。

さらに、家族や友人からの意見を聞くことも大切です。客観的な視点を取り入れることで、自分では気づかなかった改善点が見えてくることもあります。「もう少し甘みが欲しい」「香りが足りない」といった具体的な指摘は、次回の料理に活かすことができます。また、人それぞれの味覚の違いを知ることも、料理の腕を磨く上で重要な要素です。自分にとって美味しいと感じる味が、他の人にとっても美味しいとは限りません。様々な意見を参考にしながら、より多くの人に喜んでもらえる味を目指して、日々努力を重ねることが大切です。

料理は、作る喜びと食べる喜び、そして人々に喜んでもらえる喜びという、複数の喜びを同時に味わえる、他に類を見ない素晴らしいものです。肉料理、魚料理、野菜料理、ご飯もの、麺類など、世の中には数え切れないほどの料理が存在します。色々な料理に挑戦し、技術を磨き、知識を深め、経験を積むことで、自分にとっての最高の「喰い味」を追求していきましょう。きっと、日々の食卓がより豊かで、より幸せなものになるはずです。

おわりに

さあ、そろそろおしまいのお話です。

「喰い味」という言葉、これはただ美味しいとか、そういう表面的なものではありません。口に入れた時の香り、舌触り、そして喉を通る時の感覚。それらが複雑に絡み合い、五感を刺激し、心の奥底にまで響くような、そんな深い満足感を意味します。美味しいものを食べた時、自然と顔がほころび、幸せな気持ちになる。それは単に味が良いからだけではなく、料理人が込めた思いや、食材が持つ本来の力、そして食べる側の気持ち、これら全てが調和した時に生まれる奇跡のようなものです。

料理を作る時、私たちは様々なことを考えます。火加減はどうか、味付けはこれでいいのか、盛り付けはどうしようか。もちろん、これらの技術的な側面も大切です。しかし、本当に美味しい料理を作るためには、技術だけでは足りません。料理をする人の心、食べる人の気持ち、そして何よりも、食材への感謝の気持ち。これらを大切にすることで、料理は初めて命を吹き込まれ、真の輝きを放つのです。

例えば、新鮮な野菜を手に取った時、その野菜が育った畑の様子を想像してみてください。太陽の光を浴び、土の栄養をたっぷり吸い込んで育った野菜には、命が宿っています。その命をいただくことに感謝し、丁寧に調理することで、野菜本来の甘みや旨みを引き出すことができます。また、家族や友人など、大切な人のために料理を作る時、その人の顔を思い浮かべながら作ってみてください。きっと、あなたの温かい気持ちが料理を通して伝わり、特別な一品となるでしょう。

今日から、少しだけ意識を変えてみてください。「喰い味」とは何か、じっくりと考えながら料理を作ってみてください。そして、出来上がった料理を味わう時、心の中で何が生まれるのかを感じてみてください。きっと、今までとは違う、新しい発見があるはずです。さあ、あなたも「喰い味」を大切にした、心温まる料理の世界を楽しんでみませんか。

| テーマ | 説明 |

|---|---|

| 喰い味 | 美味しいとか、そういう表面的なものではなく、香り、舌触り、喉を通る時の感覚など五感を刺激し、心の奥底にまで響くような深い満足感 |

| 美味しい料理を作るために必要なもの | 技術だけでなく、料理をする人の心、食べる人の気持ち、食材への感謝の気持ち |

| 食材への感謝 | 新鮮な野菜を手に取った時、その野菜が育った畑の様子を想像し、命をいただくことに感謝し、丁寧に調理することで野菜本来の甘みや旨みを引き出す |

| 大切な人のための料理 | 家族や友人など、大切な人のために料理を作る時、その人の顔を思い浮かべながら作ると温かい気持ちが料理を通して伝わり、特別な一品となる |

| 新しい発見 | 「喰い味」とは何か、じっくりと考えながら料理を作り、出来上がった料理を味わう時、心の中で何が生まれるのかを感じると新しい発見がある |