魚をおいしく!つぼ抜きに挑戦

料理を知りたい

『つぼ抜き』って、どういう意味ですか?魚を料理する時に使う言葉みたいですが、よく分かりません。

料理研究家

『つぼ抜き』は、魚を腹を切らずに下ごしらえをする方法の一つだよ。口から割り箸を入れて、くるくると回しながら内臓を取り出すんだ。だから、『腹抜き』とは違うんだよ。

料理を知りたい

へえ、口から内臓を取り出すんですね!どんな魚に使うんですか?

料理研究家

キス、カマス、メバルなどの身の柔らかい魚や、ニジマス、アユなどの川魚に使うことが多いね。姿焼きや姿作りにする時に、魚の形をきれいに保つために行うんだ。

つぼ抜きとは。

魚を調理する前の下準備の方法で「つぼ抜き」というものがあります。これは、魚のお腹を切らずに、えらと内臓を口から取り出す方法です。口から箸を入れ、魚をくるくると回しながら箸を引き抜くと、えらと内臓が一緒に出てきます。この方法は、きす、かます、めばるといった身の柔らかい魚や、にじます、あゆなどの川魚を、姿焼きや姿作りにする時に行います。

つぼ抜きとは

つぼ抜きとは、魚を調理する際の下準備として、魚の腹を切らずに内臓を取り除く方法です。魚の姿を美しく保ちたい煮物や焼き物、刺身などに向いています。この方法は、魚の口から箸のような細長い道具を差し込み、内臓を絡め取って引き出すことで行います。

まず、魚のえらぶたを開き、繋がっている内臓の一部を指で外します。次に、割り箸や菜箸などの細長い棒を用意し、魚の口から差し込みます。箸を奥までしっかりと差し込んだら、箸の先端を内臓に絡めるようにくるくると回します。この時、あまり強く回しすぎると内臓が破れてしまうことがあるので、優しく丁寧に回すことが大切です。

内臓が箸に絡め取れたら、箸をゆっくりと引き抜きます。すると、えらや内臓がまとめて口から取り出せます。もし内臓が全て取り出せない場合は、残った部分を指で取り除きましょう。

つぼ抜きは、魚の腹に包丁を入れる必要がないため、魚の見た目を綺麗に保つことができます。そのため、姿焼きや姿煮、刺身など、魚の美しい形を活かした料理に最適です。また、腹を切らないことで、魚の旨味を含んだ体液が流れ出てしまうのを防ぐことができ、より美味しく仕上がります。

一見すると難しいように思えるかもしれませんが、練習すれば誰でも簡単に行うことができます。魚の種類や大きさによって多少コツが必要な場合もありますが、慣れてくればスムーズにできるようになります。家庭でも手軽に試せる技法なので、ぜひ一度挑戦してみてください。つぼ抜きをマスターすれば、いつもの魚料理がさらに美味しく、美しくなります。

| 手順 | 詳細 | メリット |

|---|---|---|

| 1. えらぶたを開き、内臓の一部を外す | 魚のえらぶたを開き、繋がっている内臓の一部を指で外す。 | ・魚の見た目を綺麗に保つ ・魚の旨味を含んだ体液の流出を防ぐ |

| 2. 箸を口から差し込む | 割り箸や菜箸などの細長い棒を魚の口から奥まで差し込む。 | |

| 3. 箸を回し、内臓を絡め取る | 箸の先端を内臓に絡めるように優しくくるくると回し、内臓を絡め取る。 | |

| 4. 箸を引き抜き、内臓を取り出す | 箸をゆっくりと引き抜き、えらや内臓をまとめて口から取り出す。残った内臓は指で取り除く。 |

つぼ抜きに適した魚

つぼ抜きは、魚の持ち味を最大限に引き出す下ごしらえの方法ですが、すべての魚に合うわけではありません。身の柔らかい魚や比較的小型の魚に向いており、反対に、大型の魚や身の硬い魚には不向きです。

つぼ抜きに適しているのは、主に白身で繊細な味わいの魚です。例えば、キスは、天ぷらにするとふわふわの食感と上品な甘みが楽しめます。また、カマスは、塩焼きにすると皮はパリッと、身はふっくらと仕上がります。メバルは、煮付けにすると、とろけるような食感と、深い旨味が味わえます。これらの魚は、腹を切らずにつぼ抜きすることで、身の崩れを防ぎ、旨味を閉じ込めることができます。

川魚にもつぼ抜きが適している魚がいます。ニジマスは、塩焼きにすると、皮は香ばしく、身はふっくらと仕上がります。アユは、塩焼きはもちろん、甘露煮や田楽など、様々な調理法で楽しむことができます。これらの川魚は、腹を切ると身が崩れやすく、独特の香りが失われがちです。つぼ抜きをすることで、身の崩れを防ぎ、香りや旨味を逃さずに調理できます。

一方、マグロやブリなどの大型の魚は、身がしっかりとしているため、つぼ抜きには適していません。これらの魚は、三枚おろしや五枚おろしなど、他の下ごしらえの方法の方が、効率的に処理できます。また、タイやヒラメなど、身が硬くしっかりとした魚も、つぼ抜きには不向きです。これらの魚は、腹を切って内臓を取り出し、綺麗に洗う方が、下ごしらえが簡単です。

このように、魚の種類によって適した下ごしらえの方法が異なります。調理する前に魚の大きさや身の硬さを確認し、最適な方法を選ぶことが、美味しく仕上げるための大切なポイントです。

| 魚の特性 | つぼ抜き | 適した魚 | 調理例 |

|---|---|---|---|

| 身の柔らかい魚や比較的小型の魚 | 〇 | キス、カマス、メバル | キス:天ぷら、カマス:塩焼き、メバル:煮付け |

| 大型の魚や身の硬い魚 | × | マグロ、ブリ、タイ、ヒラメ | マグロ、ブリ:三枚おろし、五枚おろし、タイ、ヒラメ:腹を切って内臓を取り出し |

| 川魚 | 〇 | ニジマス、アユ | ニジマス、アユ:塩焼き、アユ:甘露煮、田楽 |

身の崩れを防ぎ、香りや旨味を逃さず調理できる。

調理する前に魚の大きさや身の硬さを確認し、最適な方法を選ぶことが、美味しく仕上げるための大切なポイント

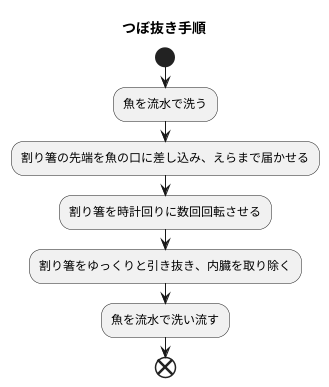

つぼ抜きの手順

魚の調理で大切な下処理の一つ、つぼ抜き。魚のえらや内臓を取り除く作業ですが、鮮度を保つために手早く行うことが重要です。

まずは、調理の前に魚を流水で丁寧に洗いましょう。魚の表面についたぬめりや汚れを綺麗に落とすことで、臭みを取り除き、仕上がりの味も良くなります。

次に、割り箸を用意します。割り箸の先端を魚の口の中に差し込み、奥にあるえらまでしっかりと届かせます。この時、割り箸を突き刺すのではなく、魚の口に沿わせるように優しく入れるのがコツです。魚の口を傷つけないように注意しながら、割り箸を奥まで進めましょう。

割り箸がえらに達したら、魚全体を手でしっかりと持ち、割り箸を時計回りにゆっくりと数回回転させます。この動作で、えらと内臓が割り箸に絡みつくように巻き取られます。回転させる回数はおよそ3~4回が目安です。回しすぎると内臓が潰れてしまうことがあるので、注意が必要です。

割り箸にえらと内臓が巻き付いたら、割り箸をゆっくりと引き抜きます。この時、急いで引き抜くと内臓が途中で切れてしまうことがあるので、慎重に行いましょう。内臓が魚の体内から完全に取り除かれたら、もう一度魚を流水で綺麗に洗い流します。腹腔内も指先で優しくこすり洗い、残った血合いなどを丁寧に洗い流しましょう。

これでつぼ抜きの作業は完了です。最初は戸惑うかもしれませんが、練習を重ねるうちにスムーズにできるようになります。コツを掴んで、美味しい魚料理を作りましょう。

つぼ抜きの利点

{つぼ抜きは、魚のえらぶたの付け根から内臓を取り除く方法}で、いくつかの大きな利点があります。まず第一に、魚の腹を切り開かないため、外見を損なうことなく美しい仕上がりになります。姿焼きや姿作りなど、魚の形状を活かした料理に最適です。切り口がないため、盛り付けの際に見た目も美しく、食卓に華を添えます。

第二に、腹を切らないことで、魚の旨味を逃さないという利点があります。魚は腹を切ると、そこから旨味成分であるアミノ酸や脂肪などが流れ出てしまいます。つぼ抜きであれば、腹を傷つけないため、これらの成分が魚の身の中にしっかりと閉じ込められ、より味わい深い仕上がりになります。焼き魚はもちろんのこと、煮付けにしても、旨味が凝縮された深い味わいを堪能できます。

さらに、つぼ抜きは魚の身崩れを防ぎます。特に、身が柔らかくデリケートな魚は、包丁を入れると身が崩れてしまうことがあります。しかし、つぼ抜きは魚の腹に包丁を入れないため、身が崩れる心配がありません。ふっくらとした柔らかな身を保つことができ、食感もより一層楽しめます。魚本来の美しい形と食感をそのまま味わいたいという方に、つぼ抜きは最適な下ごしらえの方法と言えるでしょう。

最後に、つぼ抜きは内臓の処理も容易です。えらぶた付近から内臓をまとめて取り出すため、腹の中を傷つけることなく、手早くきれいに処理できます。慣れてしまえば、包丁で腹を切るよりも簡単に、そして短時間で行うことができます。

このように、つぼ抜きは魚の見た目、味、食感の全てにおいて、より良い状態を保つための優れた下ごしらえの方法です。少し練習が必要ですが、一度慣れてしまえば、様々な魚料理でその利点を活かすことができるでしょう。

| 利点 | 説明 |

|---|---|

| 美しい仕上がり | 腹を切らないため、外見を損なわず、姿焼きや姿作りに最適。 |

| 旨味を逃さない | 腹を切らないため、旨味成分の流出を防ぎ、より味わい深い仕上がりに。 |

| 身崩れ防止 | 腹に包丁を入れないため、身が崩れず、ふっくらとした食感を保つ。 |

| 内臓処理が容易 | えらぶた付近から内臓をまとめて取り出せるため、手早くきれいに処理できる。 |

まとめ

魚を丸ごと美しく調理したい、魚のうまみを最大限に引き出したい、そんな時に役立つのが「つぼ抜き」という下ごしらえの方法です。一見難しそうに思えますが、コツを掴めば誰でも簡単にできます。今回は、つぼ抜きの魅力と具体的な方法について詳しくご紹介します。

つぼ抜きとは、魚の肛門から内臓を取り除く方法です。腹に包丁を入れる通常の方法と異なり、魚の外見を損なうことなく、まるで生きているかのような姿のまま調理できます。そのため、姿焼きや姿作りなど、見た目を重視する料理に最適です。また、腹を切らないことで、魚のうまみが流れ出るのを防ぎ、より深い味わいを堪能できます。特に、身の柔らかい魚や小型の魚は、腹を切ると身が崩れやすいですが、つぼ抜きならそんな心配もありません。キス、カマス、メバル、ニジマス、アユなど、様々な魚で試してみてください。

つぼ抜きの手順は、まず魚の肛門に菜箸や竹串などを差し込みます。この時、奥までしっかりと差し込むのがポイントです。次に、菜箸を回転させながら内臓を絡め取ります。内臓が絡みついたら、ゆっくりと菜箸を引き抜きます。うまく引き抜ければ、内臓がきれいに取り除かれているはずです。もし内臓がすべて取り除けていない場合は、再度菜箸を差し込んで残りの内臓を取り除きます。最後に、流水で魚の腹の中をきれいに洗い流せば完了です。

一見複雑そうに見えるつぼ抜きも、練習すれば誰でも簡単に習得できます。今回ご紹介した手順を参考に、ぜひ一度挑戦してみてください。つぼ抜きをマスターすれば、いつもの魚料理がワンランク上の仕上がりになること間違いなしです。そして、魚本来の美しさとおいしさを存分にお楽しみいただけます。

| つぼ抜きのメリット | つぼ抜きの手順 | 対象魚 |

|---|---|---|

|

|

キス、カマス、メバル、ニジマス、アユなど |