擬製豆腐:精進料理の奥深さを味わう

料理を知りたい

先生、『擬製豆腐』って、豆腐に似せて作る料理って言う意味ですよね?でも、材料に豆腐って書いてありますけど、どういうことですか?

料理研究家

良いところに気がつきましたね。確かに豆腐を使います。木綿豆腐を崩して、他の材料と混ぜ合わせて、もう一度豆腐のような形に作り直すんです。だから『擬製』、つまり「似せて作る」豆腐なんです。

料理を知りたい

なるほど!一度崩して、また豆腐の形にするんですね。でも、なんでわざわざそんなことをするんですか?

料理研究家

崩すことで、豆腐に他の食材の旨味を染み込ませやすくするのと、色々な食材をまとめて豆腐のような形にすることで、食べやすく見た目も美しくする効果があるんですよ。

擬製豆腐とは。

豆腐を使った、肉や魚などを使わない精進料理の一つである『擬製豆腐』について説明します。木綿豆腐をベースに、細かく切ったにんじん、しいたけ、たけのこ、ごぼうなどを混ぜ込み、溶き卵を加えて焼いたり蒸したりします。豆腐に似せた形に作るのが特徴です。

擬製豆腐とは

擬製豆腐とは、豆腐を主材料とし、様々な野菜や卵などを加えて豆腐に似た形に整えた料理のことです。精進料理の一種で、肉や魚介類を一切使わず、植物性の食材だけで作られます。見た目は豆腐とよく似ていますが、豆腐本来の風味に加え、様々な食材の風味や食感が楽しめるのが特徴です。

擬製豆腐作りでよく使われる野菜は、にんじん、しいたけ、たけのこ、ごぼうなどです。これらの野菜を細かく刻んだり、すりおろしたりして加えることで、豆腐に新たな風味と彩りを添えます。旬の野菜を使うことで、季節感あふれる一品を作ることもできます。例えば、春には菜の花やふきのとう、夏にはオクラや枝豆、秋にはきのこ類、冬には根菜類など、季節の恵みを活かして様々なバリエーションを楽しむことができます。

豆腐はしっかりと水切りをしてから使うことが大切です。水切りが不十分だと、出来上がりが水っぽくなってしまい、形が崩れやすくなります。また、滑らかな食感に仕上げたい場合は、豆腐を崩して他の材料とよく混ぜ合わせることがポイントです。

擬製豆腐は家庭でも手軽に作ることができるため、普段の食事はもちろん、お祝い事やお盆、法事など、様々な場面で楽しまれています。彩りを添えるために、飾り切りにした野菜や、木の芽、柚子皮などを添えると、より一層美味しくいただけます。また、だし汁や醤油、みりんなどで作ったあんをかけたり、ごま油で風味を付けたりすることで、さらに味わい深くなります。

シンプルながらも奥深い擬製豆腐は、日本の食文化を代表する精進料理の一つと言えるでしょう。様々な食材を組み合わせることで、無限のバリエーションを楽しむことができる、魅力あふれる料理です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 定義 | 豆腐を主材料とし、野菜や卵などを加えて豆腐に似た形に整えた精進料理。肉や魚介類は不使用。 |

| 特徴 | 豆腐本来の風味に加え、様々な食材の風味や食感が楽しめる。 |

| 材料 | 豆腐(水切り必須)、にんじん、しいたけ、たけのこ、ごぼうなどの野菜、卵など。旬の野菜も活用可能。 |

| 作り方のポイント | 豆腐の水切りをしっかり行う。滑らかな食感にするには、豆腐を崩して他の材料とよく混ぜる。 |

| 楽しみ方 | 普段の食事、お祝い事、お盆、法事など様々な場面で。飾り切り野菜や木の芽、柚子皮などを添えて彩り豊かに。だし汁や醤油、みりんなどで作ったあんをかけたり、ごま油で風味を付けたりも。 |

歴史と由来

大豆から作られる豆腐は、精進料理において重要な食材でした。肉や魚を用いない精進料理では、豆腐は貴重な蛋白源であり、様々な調理法で楽しまれてきました。鎌倉時代から室町時代にかけて、仏教とともに精進料理が発展していく中で、豆腐をより美味しく、見た目にも美しくするために様々な工夫が凝らされました。その工夫の一つとして生まれたのが、擬製豆腐です。

擬製豆腐とは、豆腐をベースに、野菜や穀物などを混ぜ込み、別の食材に似せて作った料理のことです。見た目や食感を、まるで肉や魚のように仕立てることで、精進料理でありながら、まるでそれらを食しているかのような満足感を得ることができました。僧侶たちは限られた食材の中で、知恵と工夫を凝らし、精巧な擬製豆腐を作り上げました。例えば、人参で彩りを添えたり、きのこで風味を付けたり、ごま油で香ばしさを加えたりと、様々な工夫が凝らされました。

擬製豆腐は、精進料理の枠を超え、次第に家庭料理としても広まりました。各家庭で受け継がれてきた独自の作り方があり、地域や家庭によって使われる野菜の種類や味付けに違いが見られるのも、擬製豆腐の大きな魅力です。例えば、西日本では柚子を用いたさっぱりとした味付けが好まれ、東日本では濃い口醤油を用いた甘辛い味付けが好まれるなど、地域によって様々なバリエーションが存在します。また、家庭によっては、代々受け継がれてきた秘伝のレシピがあり、特別な行事の際に作られることもあります。

このように、擬製豆腐は、日本の食文化において、精進料理の伝統と各家庭の工夫が融合した、独特の料理と言えるでしょう。現代でも、その多様性と奥深さは、多くの人々を魅了し続けています。

| 概要 | 詳細 |

|---|---|

| 豆腐の役割 | 精進料理で重要な蛋白源、様々な調理法で楽しまれた |

| 擬製豆腐とは | 豆腐をベースに野菜や穀物などを混ぜ込み、別の食材に似せて作った料理。肉や魚に似せて、満足感を得る工夫。 |

| 擬製豆腐の発展 | 精進料理から家庭料理へ普及。地域や家庭によって材料や味付けに違いが出てきた。 |

| 擬製豆腐の特徴 | 精進料理の伝統と各家庭の工夫が融合した料理。現代でも多様性と奥深さが魅力。 |

| 味付けの例 | 西日本:柚子を用いたさっぱりとした味付け 東日本:濃い口醤油を用いた甘辛い味付け |

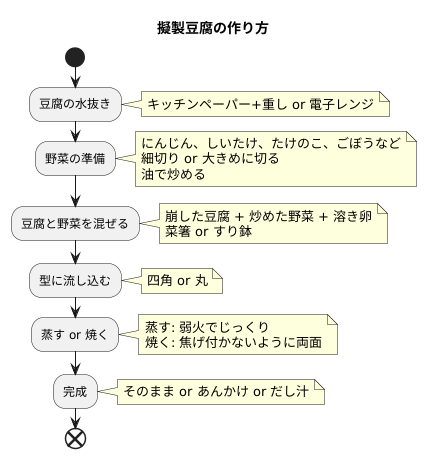

作り方とコツ

擬製豆腐を作る上で、一番大切なのは豆腐の水抜きです。水気が多いと出来上がりが緩くなり、味がぼやけてしまいます。しっかりとした食感と風味を楽しむためには、この最初の工程を丁寧に行うことが重要です。方法はいくつかあります。キッチンペーパーで豆腐を包み、重しを乗せて時間をかけて水気を抜く方法。または、電子レンジで加熱する方法です。電子レンジを使う場合は、加熱しすぎると豆腐が固くなってしまうので、様子を見ながら行いましょう。

次に、野菜の準備です。擬製豆腐には、にんじん、しいたけ、たけのこ、ごぼうなど、様々な野菜を加えることができます。野菜は細切りにするのが一般的ですが、歯ごたえを楽しみたい場合は、少し大きめに切るのも良いでしょう。切った野菜は、油を引いた鍋で炒めます。この時、焦がさないように気を付けながら、じっくりと火を通し、野菜本来の甘みと香りを引き出します。

豆腐と野菜が準備できたら、いよいよ混ぜ合わせの工程です。水気を切った豆腐を崩し、炒めた野菜と混ぜ合わせます。そこに溶き卵を加え、全体が均一になるまでよく混ぜます。菜箸を使うと、豆腐を潰しすぎずに混ぜることができます。滑らかに混ぜたい場合は、すり鉢を使うのも良いでしょう。

混ぜ合わせたものを型に流し込みます。型は、四角いものや丸いものなど、お好みで選んでください。型に流し込んだら、蒸し器で蒸すか、フライパンで焼く方法があります。蒸す場合は、弱火でじっくりと火を通すことで、ふっくらとした柔らかな擬製豆腐に仕上がります。蒸し器がない場合は、フライパンに水を張り、その上に型を乗せて蒸すことも可能です。焼く場合は、焦げ付かないように火加減に注意しながら、両面にこんがりと焼き色を付けます。竹串を刺してみて、何も付いてこなければ完成です。

出来上がった擬製豆腐は、そのまま食べても美味しいですし、あんかけにしたり、だし汁で煮たりしても美味しくいただけます。色々な味付けを試して、自分好みの擬製豆腐を見つけてみてください。

栄養価

擬製豆腐は、豆腐、野菜、卵など多くの食材を使うため、栄養のつりあいが良い料理です。それぞれの食材が持つ栄養素が組み合わさることで、私たちの体に様々な良い働きをもたらします。

まず、擬製豆腐の主な材料である豆腐について見てみましょう。豆腐は大豆から作られます。大豆は畑の肉と呼ばれるほど植物性のたんぱく質が豊富です。たんぱく質は体の組織を作る大切な栄養素です。さらに豆腐には、骨や歯を作るカルシウムや、血液を作るのに必要な鉄などのミネラルも多く含まれています。

次に、野菜についてです。擬製豆腐には、にんじん、玉ねぎ、しいたけなど、様々な野菜を入れることができます。野菜には、体の調子を整えるビタミンや、お腹の調子を整える食物繊維が豊富に含まれています。野菜の種類によって含まれるビタミンやミネラルの種類も違いますので、色々な野菜を使うことで、より多くの栄養素を摂ることができます。

そして、卵です。卵には良質なたんぱく質の他に、ビタミンやミネラルもバランスよく含まれています。卵は完全栄養食品と呼ばれるほど栄養価が高い食品です。

このように、豆腐、野菜、卵といった栄養豊富な食材を組み合わせた擬製豆腐は、栄養価の高い料理と言えるでしょう。特に、体が大きく成長する成長期のお子さんや、健康を保ちたい方におすすめです。様々な食材を使うことで、色々な味を楽しむこともできますので、ぜひ食卓に取り入れてみてください。

| 食材 | 主な栄養素 | 効果 |

|---|---|---|

| 豆腐(大豆) | 植物性たんぱく質、カルシウム、鉄などのミネラル | 体の組織を作る、骨や歯を作る、血液を作る |

| 野菜(にんじん、玉ねぎ、しいたけなど) | ビタミン、食物繊維 | 体の調子を整える、お腹の調子を整える |

| 卵 | 良質なたんぱく質、ビタミン、ミネラル | 完全栄養食品 |

様々なアレンジ

豆腐のような見た目ですが、豆腐ではない擬製豆腐は、基本の作り方を土台にして、様々な工夫を加えることができます。まるで画家のパレットのように、自由に彩りを加えて、自分だけの味を作り出すことができるのです。

まず、海の幸と山の幸を加えてみましょう。磯の香りを運ぶひじきや、山の恵みであるきのこを加えることで、風味豊かな擬製豆腐に仕上がります。ぷちぷちとした食感のひじきは、なめらかな擬製豆腐に楽しいアクセントを加えてくれます。きのこは、うま味と香りをプラスしてくれるだけでなく、種類によって異なる食感も楽しめます。

さらに、豆の仲間を加えるのもおすすめです。鮮やかな緑色が見た目にも美しい枝豆や、小粒ながらも存在感のあるグリーンピースは、擬製豆腐に彩りと食感をプラスしてくれます。これらは、たんぱく質やビタミンなどの栄養も豊富なので、健康にも嬉しい食材です。

とろりとしたあんをかけるのも、擬製豆腐を上品に仕上げる方法です。だしをベースにしたあんは、擬製豆腐の風味を引き立て、より一層おいしくしてくれます。片栗粉でとろみをつけたあんは、擬製豆腐に優しく絡みつき、口の中で一体となってとろけます。

風味に変化をつけたい時は、香辛料を使ってみましょう。さわやかな香りとピリッとした辛さが特徴の柚子胡椒や、様々な香辛料がブレンドされた七味唐辛子は、擬製豆腐に刺激的なアクセントを加えてくれます。少量加えるだけで、風味がぐっと引き締まり、また違ったおいしさを発見できるでしょう。

そして、季節の野菜を使うことで、彩り豊かで旬の味覚を楽しめる擬製豆腐を作ることができます。春には菜の花、夏にはトマト、秋にはかぼちゃ、冬には白菜など、季節ごとの野菜を使うことで、見た目にも美しく、旬の味わいを堪能できます。

このように、擬製豆腐は様々な食材や調味料と組み合わせることで、無限の可能性を秘めています。自分好みの味を探求し、創造性を発揮して、様々なアレンジを楽しんでみてください。

| 材料 | 効果 | 具体例 |

|---|---|---|

| 海の幸と山の幸 | 風味豊かにする、食感の変化 | ひじき、きのこ |

| 豆の仲間 | 彩り、食感、栄養価向上 | 枝豆、グリーンピース |

| あん | 上品な仕上がり、風味向上 | だしベースのあん |

| 香辛料 | 風味の変化、刺激 | 柚子胡椒、七味唐辛子 |

| 季節の野菜 | 彩り、旬の味覚 | 春:菜の花、夏:トマト、秋:かぼちゃ、冬:白菜 |