亀甲模様:料理に彩りを添える伝統技法

料理を知りたい

先生、「亀甲」って料理用語で時々聞きますが、どういう意味ですか?亀の甲羅を使うんですか?

料理研究家

いい質問だね。亀甲は亀の甲羅を使うという意味ではなく、亀の甲羅の模様に似せて、材料を六角形に切ったり、包丁で格子状の切り込みを入れる技法のことだよ。

料理を知りたい

なるほど!じゃあ、大根の亀甲切りっていうのは、大根を六角形に切るってことですね?

料理研究家

その通り!六角形に切ったり、表面に格子状の切り込みを入れることで、見た目が美しくなるだけでなく、火の通りが均一になり、味が染み込みやすくなる効果もあるんだよ。

亀甲とは。

料理や台所で使われる言葉に「亀甲」というものがあります。これは、亀の甲羅のように、材料を六角形に切ったり、材料に切り込みを入れることを指します。

亀甲模様とは

亀甲模様とは、亀の甲羅の模様を写しとった六角形の模様のことです。その名の通り、亀の甲羅に見られる美しい六角形を基本としており、規則正しく並んだ幾何学模様が特徴です。古くから日本では縁起の良い模様として尊ばれ、着物や調度品、建築物など様々な場面で用いられてきました。

料理の世界においても、亀甲模様は古くから受け継がれてきた装飾技法の一つです。包丁を使って野菜や果物の皮に六角形の模様を刻んだり、型抜きで六角形に切り抜いたりすることで、料理に華やかさを添えることができます。例えば、大根や人参などの根菜類を亀甲模様に飾り切りしたり、キュウリやナスなどの果菜類を六角形に薄切りして盛り付けたりすることで、料理の見栄えがぐっと良くなります。また、おせち料理などハレの日の料理にも、亀甲模様は欠かせない存在です。

亀甲模様は、見た目だけでなく、食材の調理にも良い効果をもたらします。六角形の切り込みを入れることで、表面積が増え、火の通りが均一になります。煮物や汁物に亀甲模様の野菜を加えることで、味が染み込みやすくなり、より美味しく仕上がります。また、六角形に切り抜かれた食材は、断面が美しく、盛り付けのアクセントにもなります。

亀甲模様を作るには、熟練した技術と繊細な包丁捌きが必要です。等間隔に六角形を刻むためには、正確な目測と安定した手の動きが求められます。近年では、亀甲模様を作るための専用の道具も販売されていますが、伝統的な技法を習得するには、地道な練習と経験の積み重ねが不可欠です。料理人の技術とセンスが凝縮された亀甲模様は、日本の食文化における美意識の高さを象徴するものと言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 亀の甲羅の模様を写しとった六角形の模様 |

| 特徴 | 規則正しく並んだ幾何学模様、日本では縁起が良い |

| 料理での用途 | 野菜や果物の飾り切り、型抜き |

| 料理での効果 | 華やかさを添える、火の通りが均一になる、味が染み込みやすくなる、盛り付けのアクセント |

| 作り方 | 包丁による飾り切り、型抜き、専用道具の使用 |

| 技術 | 熟練した技術と繊細な包丁捌き、正確な目測と安定した手の動きが必要 |

野菜の飾り切り

野菜の飾り切りは、料理に彩りを添えるだけでなく、食材の表面積を増やすことで味の染み込みを良くしたり、火の通りを均一にする効果も期待できます。中でも、亀甲模様は様々な野菜で表現できる、代表的な飾り切りの一つです。

きゅうりや大根、にんじんなど、ある程度の硬さを持つ野菜で亀甲模様を作るには、まず包丁の先端を使って野菜の表面に六角形の浅い切り込みを入れます。切り込みの深さは、仕上がりの模様の立体感に影響します。浅く切り込みを入れると、加熱調理した際に模様がほんのり浮かび上がり、上品な印象になります。一方、深く切り込みを入れると、まるで花が咲いたように野菜が開き、華やかな雰囲気を演出できます。切り込みを入れる際は、等間隔で丁寧に作業することが美しい亀甲模様を作るコツです。

六角形の切り込みを入れた野菜は、そのまま煮物やお吸い物に添えても良いですし、さらに手を加えて、より複雑な模様を作ることも可能です。例えば、六角形に沿って野菜を薄く切り出し、それを重ねたり組み合わせたりすることで、幾何学模様のような美しい飾り切りを作ることができます。また、切り込みを入れた野菜を型抜きでくり抜けば、小さな花飾りを作ることもできます。

亀甲模様は、和食との相性が抜群です。煮物の具材や、お吸い物の椀種に亀甲模様の野菜を添えるだけで、料理全体がぐっと引き締まり、おもてなしの席にもぴったりです。また、お弁当などにも活用すれば、彩り豊かで見た目にも楽しい食事になります。普段の料理に少しの手間を加えるだけで、食卓が華やかになりますので、ぜひ色々な野菜で試してみてください。

| 野菜の飾り切り(亀甲模様) | 詳細 |

|---|---|

| 効果 | 料理に彩りを添える、味の染み込み向上、火の通り均一化 |

| 対象野菜 | きゅうり、大根、にんじん等、硬さのある野菜 |

| 切り込みの深さ |

|

| 応用 |

|

| 相性の良い料理 | 和食(煮物、吸い物、弁当など) |

料理への応用

亀甲模様は、様々な料理に彩りを添え、食卓を豊かにする技法です。その応用範囲は広く、お祝いの席から普段の食事まで、様々な場面で活用することができます。

古くから、亀は長寿の象徴として尊ばれてきました。その甲羅を模した亀甲模様は、縁起の良い模様として、おせち料理などによく用いられます。例えば、煮物の人参や大根に亀甲模様を施すことで、長寿や繁栄への願いを込めています。また、紅白なますなどの祝い肴にも、亀甲模様が華を添えます。お祝いの席に並ぶ料理に亀甲模様を取り入れることで、一層おめでたい雰囲気を演出することができます。

亀甲模様は、普段の食卓にも彩りを添えます。いつもの野菜に少し手を加えて亀甲模様を刻むだけで、料理の見栄えが格段に向上します。例えば、お弁当に添える野菜や、焼き魚に添える飾り切りなどに活用することで、食欲をそそる一品に仕上がります。また、汁物や煮物に亀甲模様の野菜を加えることで、見た目にも楽しい食卓を演出できます。

亀甲模様には、見た目だけでなく、味の面でも利点があります。切り込みを入れることで野菜の表面積が増えるため、味が染み込みやすくなります。煮物や炒め物、揚げ物など、様々な調理法でその効果を実感できます。例えば、味が染みにくい根菜類も、亀甲模様を施すことで、しっかりと味が染み渡り、美味しく仕上がります。また、切り込みを入れることで火の通りも早くなるため、調理時間の短縮にも繋がります。

このように、亀甲模様は見た目と味の両面から料理を豊かにする技法です。少しの手間を加えるだけで、食卓が華やかになり、料理の味も向上します。ぜひ、様々な料理で亀甲模様を活用してみてください。

| 場面 | 効果 | 料理例 |

|---|---|---|

| お祝いの席 | 縁起が良い、おめでたい雰囲気 | おせち料理(煮物の人参、大根)、紅白なます |

| 普段の食事 | 彩りを添える、食欲をそそる、見た目にも楽しい | お弁当の野菜、焼き魚の飾り切り、汁物、煮物 |

| 味の面での利点:味が染み込みやすい、火の通りが早い | ||

包丁の使い方

料理に彩りを添える飾り包丁の中でも、亀甲模様は見た目の美しさから人気があります。この模様を作るには、切れ味が良い包丁と丁寧な作業が欠かせません。まずは、模様をつける野菜を選びましょう。大根や人参、きゅうりなど、ある程度の硬さがあり、表面が平らな野菜が適しています。

包丁を使う前に、野菜の表面を平らに切り、まな板の上で安定させましょう。切り口がガタガタしていると、模様が均一になりません。しっかりと固定することで、安全に作業を進めることができます。次に、包丁の先端を野菜に軽くあて、等間隔に浅い切り込みを入れていきます。この時、切り込みの深さが均一になるように注意しましょう。深すぎると野菜が崩れてしまい、浅すぎると模様がはっきりしません。切り込みの角度は、六角形を作る上で非常に重要です。六角形は正六角形なので、全ての角が120度になるように意識しましょう。慣れないうちは、鉛筆などで下書きをしておくと、綺麗に模様を作ることができます。

六角形の模様を彫り終えたら、野菜を輪切りにします。すると、切り口に美しい亀甲模様が現れます。包丁の扱いに慣れてきたら、下書きなしで模様を彫る練習をしてみましょう。また、野菜を回しながら包丁を入れることで、より滑らかな曲線を描くことができます。

さらに、専用の亀甲包丁を使用すると、より簡単に美しい亀甲模様を作ることができます。亀甲包丁は、刃先が波型に加工されており、一度に複数の切り込みを入れることができます。

練習を重ねることで、大根や人参だけでなく、きゅうりや南瓜など、様々な野菜で美しい亀甲模様を施せるようになるでしょう。普段の料理に一手間加えるだけで、食卓が華やかになります。ぜひ、色々な野菜で試してみてください。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 包丁 | 切れ味が良いものを使用 |

| 野菜 | 大根、人参、きゅうりなど硬さがあり表面が平らな野菜 |

| 下準備 | 野菜の表面を平らに切り、まな板の上で安定させる |

| 切り込み | 包丁の先端を軽くあて、等間隔に浅い切り込みを入れる。 深さが均一になるように注意 角度は120度で六角形になるようにする |

| 仕上げ | 野菜を輪切りにする |

| 応用 | 下書きなし、野菜を回しながら 専用の亀甲包丁を使用 |

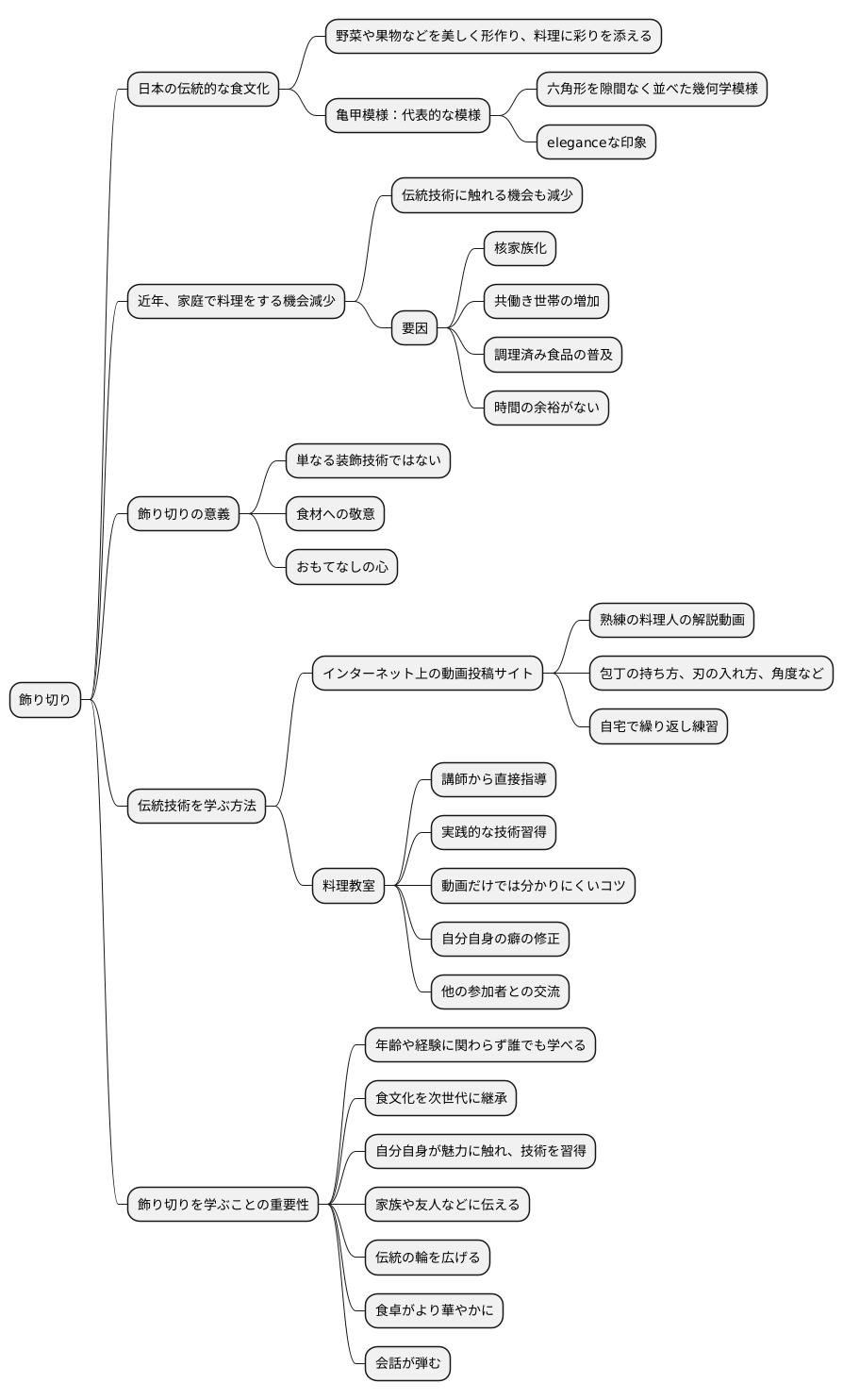

技術の継承

日本の伝統的な食文化の一つである飾り切りは、野菜や果物などを美しく形作り、料理に彩りを添える技術です。その中でも、亀甲模様は古くから受け継がれてきた代表的な模様の一つです。六角形を隙間なく並べた幾何学模様は、見る人に elegance な印象を与えます。

近年、家庭で料理をする機会が減り、こうした伝統技術に触れる機会も少なくなってきています。核家族化や共働き世帯の増加、調理済み食品の普及など、様々な要因が考えられます。忙しい毎日の中で、時間をかけて飾り切りをする余裕がないという人も多いでしょう。しかし、飾り切りは単なる装飾技術ではなく、食材への敬意やおもてなしの心を表現する日本文化でもあります。

幸いなことに、現代社会では様々な方法でこの技術を学ぶことができます。インターネット上の動画投稿サイトでは、熟練の料理人が亀甲模様の作り方を丁寧に解説した動画を視聴することができます。包丁の持ち方、刃の入れ方、角度など、細かな点まで学ぶことができ、自宅で繰り返し練習することができます。さらに、料理教室では、講師から直接指導を受けることができるため、より実践的な技術を習得できます。直接指導を受けることで、動画だけでは分かりにくいコツや、自分自身の癖を修正してもらうことができます。また、他の参加者と交流することで、学びを深めることも可能です。

これらの機会を活用することで、年齢や経験に関わらず、誰でも伝統技術を学ぶことができます。日本の食文化を次世代に継承していくためには、まず自分自身がその魅力に触れ、技術を習得することが大切です。そして、学んだ技術を家族や友人などに伝えることで、伝統の輪を広げていくことができます。家庭料理に亀甲模様の飾り切りを取り入れることで、食卓がより華やかになり、会話も弾むことでしょう。日本の伝統的な食文化を未来へ繋ぐためにも、積極的に学び、実践していくことが重要です。

まとめ

日本の伝統的な文様である亀甲模様は、料理に用いることで、見た目にも美しく、縁起が良いとされています。古くから長寿や繁栄の象徴とされ、お祝いの席などで好まれてきました。この亀甲模様を野菜に施すことで、普段の料理がより一層華やかになり、味わいを超えた感動を呼ぶことができます。

一見複雑で難しそうに見える亀甲模様ですが、手順を理解し、練習を重ねることで誰でも習得できます。包丁の扱いに慣れていない方は、始めは柔らかい大根やキュウリなどを使って練習すると良いでしょう。慣れてきたら、人参やかぼちゃなど、少し硬めの野菜にも挑戦してみましょう。亀甲模様の切り込みを入れる深さや間隔を均等にすることが、美しい模様を作るための重要なポイントです。

亀甲模様の野菜は、煮物やお吸い物、和え物など、様々な料理に活用できます。彩りを添えるだけでなく、切り込みを入れることで味が染み込みやすくなるという利点もあります。普段の食卓に亀甲模様の野菜を取り入れるだけで、まるで料亭で味わうような上品な雰囲気を演出できます。

また、家族や友人と一緒に亀甲模様に挑戦すれば、楽しい時間を共有しながら日本の伝統的な食文化に触れることができます。子供と一緒に作れば、食育にも繋がります。完成した料理を皆で囲めば、会話も弾み、食卓がより一層華やかになるでしょう。

亀甲模様は、単なる飾り切りではなく、日本の美意識と食文化が凝縮された技術と言えるでしょう。この技術を習得し、日々の食卓に彩りを添え、日本の伝統文化を未来へと繋いでいきましょう。

| 亀甲模様の効果 | 亀甲模様の習得 | 亀甲模様の活用 | 亀甲模様の意義 |

|---|---|---|---|

| 見た目にも美しく、縁起が良い 長寿や繁栄の象徴 普段の料理がより一層華やかになり、味わいを超えた感動を呼ぶ |

手順を理解し、練習を重ねることで誰でも習得できる 柔らかい野菜から始め、徐々に硬い野菜に挑戦する 切り込みの深さや間隔を均等にすることが重要 |

煮物、お吸い物、和え物など様々な料理に活用できる 彩りを添える 味が染み込みやすくなる |

家族や友人と楽しい時間を共有できる 食育に繋がる 食卓が華やかになる 日本の美意識と食文化が凝縮された技術 日本の伝統文化を未来へ繋ぐ |