くさやの魅力:独特の風味を楽しむ

料理を知りたい

先生、「くさや」ってどんな食べ物ですか?名前からして、すごく臭いんですか?

料理研究家

うん。「くさや」は伊豆諸島の特産品で、魚を干物にしたものだよ。ムロアジなどの内臓を塩水で熟成させた液に魚を漬けて、それを天日干しにするんだ。だから独特の強いにおいがするんだよ。

料理を知りたい

へえー、魚の内臓を使うんですか?どんな魚を使うんですか?

料理研究家

くさや液に漬ける魚は、アジがよく使われるけど、トビウオやムロアジを使うこともあるよ。魚の種類によって、くさやの風味も変わるんだ。

くさやとは。

伊豆諸島で作られている特別な干物、『くさや』について説明します。くさやは、アジなどの魚で作られます。まず、ムロアジなどの魚の内臓を塩水に入れて発酵させ、独特のにおいを持つ『くさや液』を作ります。次に、開いたアジなどの魚をこのくさや液に漬け込み、天日で干して作ります。

くさやとは

くさやとは、伊豆諸島で作られている干物です。ただの干物とは少し違い、魚を塩漬けにするのではなく、「くさや液」と呼ばれる独特の調味液に漬けてから天日干しにすることで作られます。このくさや液こそ、くさやの独特の風味を生み出す最大の特徴です。

くさや液は、魚の内臓を海水と共に甕に入れ、時間をかけて発酵させたものです。独特の強い香りを放ちますが、この香りがくさやの風味の決め手となっています。初めてくさやの香りを嗅ぐ人は、その強烈さに驚くかもしれません。しかし、この香りは伊豆諸島の伝統的な食文化を伝える大切な要素です。魚介類を使った発酵食品は世界各地にありますが、くさやのように魚の内臓を発酵させた液を使う例は珍しく、日本の食文化の多様性を示す貴重な一例と言えるでしょう。

くさや作りには、新鮮な魚と伝統的な製法が欠かせません。新鮮な魚をくさや液に漬け込む時間は、魚の大きさや種類、季節によって調整されます。漬け込みが終わった魚は、丁寧に水洗いし、天日干しされます。太陽の光と潮風を浴びて乾燥していく過程で、くさや独特の風味がさらに熟成されていきます。

くさやの主な材料となる魚は、トビウオ、ムロアジ、サバなどです。魚の種類によって風味も異なり、それぞれに良さがあります。例えば、トビウオのくさやはあっさりとした味わいで、ムロアジのくさやは濃厚なうまみが特徴です。

くさやは、伊豆諸島の風土と歴史が育んだ、まさに島の食文化の結晶と言えるでしょう。初めての方はその香りに驚くかもしれませんが、焼いたり、炙ったりすることで香りが和らぎ、中の白身はふっくらと仕上がります。ぜひ一度、独特の風味を味わってみてください。きっと忘れられない味となるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 伊豆諸島で作られる、くさや液に漬けて干した魚 |

| くさや液 | 魚の内臓を海水と共に甕に入れ、発酵させた液体 |

| 特徴 | くさや液による独特の強い香り |

| 文化的意義 | 日本の食文化の多様性を示す貴重な例 |

| 製造工程 | 新鮮な魚をくさや液に漬け込み、水洗い後、天日干し |

| 主な材料 | トビウオ、ムロアジ、サバなど |

| 食べ方 | 焼いたり炙ったりして食べる |

くさやの歴史

くさや。その独特の香りは、好き嫌いがはっきり分かれるものの、伊豆諸島の食文化を語る上で欠かせないものです。一体どのようにして生まれたのでしょうか。くさやの起源には諸説ありますが、江戸時代中期には既に現在の製法で製造されていたという記録が残っています。

当時の伊豆諸島では、塩は大変貴重なものでした。貴重な塩を少しでも節約するため、島の人々は知恵を絞ります。魚を塩漬けにする代わりに、海水に漬けて保存する方法を編み出したのです。これがくさやの始まりと言われています。

海水に漬けた魚は、内臓から出る成分と海水が混ざり合い、偶然にも独特の発酵液を作り出しました。この偶然の産物が、くさや特有の風味と驚くべき保存性を生み出したのです。冷蔵庫のない時代、魚を長期保存することは容易ではありませんでした。しかし、くさやは発酵という作用によって、腐敗を防ぎ、長期保存を可能にしたのです。まさに、限られた資源を有効活用しようとした島の人々の知恵と工夫が生み出した賜物と言えるでしょう。

長い歴史の中で、くさやは島の人々にとって貴重なタンパク源でした。新鮮な魚が手に入らない時期や、保存食として、くさやは幾度となく島の人々の食卓を支えてきました。生の魚とは全く異なる独特の風味は、ご飯のおかずとしてはもちろん、お酒との相性も抜群です。

現代においても、くさやは伊豆諸島の食卓には欠かせない存在です。島で生まれ育った人々にとっては、故郷の味として親しまれ、子供の頃から慣れ親しんだ香りです。独特の製造方法や食文化は今も大切に受け継がれ、島の人々の生活に深く根付いています。くさやは、単なる食べ物ではなく、伊豆諸島の歴史と文化を象徴する、かけがえのない財産と言えるでしょう。

| 時代 | 内容 |

|---|---|

| 江戸時代中期 | 現在の製法で製造されていた記録が残っている |

| 当時 | 塩が貴重であったため、海水に漬けて保存する知恵が生まれた |

| くさやの誕生 | 海水に漬けた魚が偶然にも独特の発酵液を作り出し、特有の風味と保存性が生まれた |

| 長い歴史 | 島の人々にとって貴重なタンパク源となり、食卓を支えてきた |

| 現代 | 伊豆諸島の食卓には欠かせない存在であり、故郷の味として親しまれている |

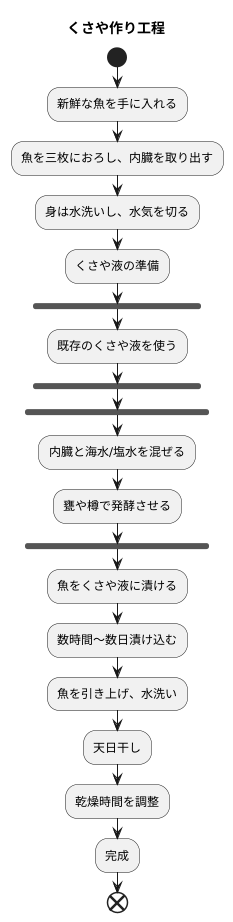

くさやの作り方

くさや作りは、新鮮な魚を手に入れるところから始まります。ムロアジ、トビウオ、サバなど、くさやに適した魚を選び、丁寧に下ごしらえを行います。まず、魚を三枚におろし、内臓をきれいに取り除きます。内臓は後でくさや液を作る際に使用するため、大切に保管しておきます。魚の身は水できれいに洗い流し、余分な水分を拭き取ります。

次に、くさや液の準備に取り掛かります。このくさや液こそ、くさや独特の風味を生み出す重要な要素です。代々受け継がれてきたくさや液を使用する製造元も多く、その独特の香りはまさに秘伝のタレと言えるでしょう。新しいくさや液を作る場合は、先ほど取り分けておいた魚の内臓と海水、または塩水を混ぜ合わせ、甕や樽などの容器に入れて発酵させます。発酵期間は温度や湿度など様々な条件によって調整されますが、数日から数週間かかることもあります。

下ごしらえした魚を、いよいよくさや液に漬け込みます。漬け込む時間は、魚の大きさや種類、そして目指すくさやの風味によって異なります。数時間から数日漬け込むことで、魚はくさや液の風味を十分に吸収し、独特の香りを纏います。漬け込みが終わったら、魚を液から引き上げ、丁寧に水洗いします。そして、天日干しに移ります。

天日干しは、くさや作りにおける最終段階であり、非常に重要な工程です。強い日差しと潮風の中で、魚はゆっくりと乾燥されていきます。乾燥時間は天候に左右されるため、職人は長年の経験と勘に基づいて、最適な乾燥時間を見極めます。乾燥が進むにつれて、魚の表面は飴色に変化し、独特の香りがさらに強くなります。こうして、すべての工程を経て完成したくさやは、まさに職人技の結晶と言えるでしょう。独特の風味と深い味わいは、一度食べたら忘れられない魅力を放ち、多くの愛好家を虜にしています。

くさやの種類

くさやは、使われる魚の種類や、くさや液の熟成具合、干す時間などによって様々な種類があります。個性豊かな風味を持つくさやの世界を探ってみましょう。

まず、最も広く知られているのは、むろあじを使ったくさやです。むろあじはくさや液との相性が良く、ほどよい塩加減とくさや独特の香りが楽しめます。くさや初心者の方にもおすすめです。

次に、とびうおを使ったくさやも人気があります。むろあじに比べて身が柔らかく、脂が少ないため、あっさりとした味わいが特徴です。くさや独特の風味は残しつつも、食べやすい種類と言えるでしょう。

さらに、さばを使ったくさやは、強い旨味と濃厚な風味が特徴です。脂の乗ったさばとくさや液が合わさり、独特の風味を生み出します。くさや好きにはたまらない一品と言えるでしょう。

くさや液の熟成期間も、風味に大きな影響を与えます。熟成期間が長いほど、風味はより濃厚で深みが増します。同じ魚を使っても、熟成期間によって全く異なる味わいが楽しめるのも、くさやの魅力です。

また、くさや液に漬ける回数や、天日干しにする時間も、風味を左右する重要な要素です。漬ける回数が多ければ多いほど、くさや液が魚に染み込み、風味も強くなります。天日干しの時間も、乾燥具合によって風味が変化します。

同じ魚を使っていたとしても、製造元によってくさや液の熟成具合や漬け込み時間、天日干しの時間が異なるため、それぞれ独自の味わいが生まれます。色々な製造元のくさやを食べ比べて、自分好みのくさやを見つけるのも、くさやの楽しみ方の一つと言えるでしょう。

| 魚の種類 | 特徴 |

|---|---|

| むろあじ | くさや液との相性が良く、ほどよい塩加減とくさや独特の香りが楽しめる。初心者向け。 |

| とびうお | むろあじより身が柔らかく、脂が少ないため、あっさりとした味わい。 |

| さば | 強い旨味と濃厚な風味が特徴。脂の乗った身とくさや液が独特の風味を生み出す。 |

| くさやの風味を決める要素 | 詳細 |

|---|---|

| くさや液の熟成期間 | 熟成期間が長いほど、風味は濃厚で深みが増す。 |

| くさや液に漬ける回数 | 漬ける回数が多いほど、くさや液が魚に染み込み、風味も強くなる。 |

| 天日干しにする時間 | 乾燥具合によって風味が変化する。 |

くさやの食べ方

くさやっていうと、独特のにおいが特徴の干物ですね。初めて食べる方は、ちょっと身構えちゃうかもしれません。でも、正しい食べ方を覚えれば、くさやの本当のおいしさを知ることができますよ。

一番一般的な食べ方は、焼いて食べることです。魚焼きグリルを使うのがおすすめですが、フライパンでも大丈夫。軽く火を通す程度で、焦げ付かないように注意しながら焼きましょう。

焼き始めると、くさや独特の香りが漂ってきます。これが食欲をそそるんですよね。焼きあがったくさやは、熱々のうちに食べるのが一番! 箸でほぐしながら、そのまま味わってみてください。くさや本来の風味と、ほどよい塩気が口の中に広がります。

あつあつのご飯と一緒に食べるのもおすすめです。くさやの強い風味と塩気が、ご飯とよく合います。ほかほかご飯がくさやの旨みを引き立てて、何杯でも食べられちゃいますよ。

お酒のつまみにもぴったりです。特に、焼酎との相性は抜群。くさやの濃厚な味わいと、焼酎のすっきりとした後味が、互いを引き立て合って、最高の組み合わせです。

初めてくさやに挑戦する方は、まずは少量から試してみるのがいいでしょう。くさや独特の風味に慣れてきたら、色々な食べ方に挑戦してみましょう。マヨネーズをつけたり、七味唐辛子を振りかけたり。自分好みの味を見つけるのも、くさやの楽しみ方の一つです。色々な調味料を試して、自分だけのくさやレシピを見つけてみてくださいね。

| 食べ方 | 詳細 | その他 |

|---|---|---|

| 焼く | 魚焼きグリルまたはフライパンで軽く火を通す。焦げ付かないように注意。 | 熱々のうちに食べるのが一番。 |

| ご飯と一緒に | くさやの風味と塩気がご飯とよく合う。 | |

| お酒のつまみ | 特に焼酎との相性は抜群。 | |

| 少量から | 初めての場合は少量から試す。 | |

| アレンジ | マヨネーズ、七味唐辛子など。 | 自分好みの味を見つける。 |

くさやの保存方法

くさや独特の風味を長く楽しむためには、正しい保存方法を知ることが大切です。くさやは乾燥しているので、常温でもある程度の期間保存できます。しかし、より風味を保ち、品質を維持するためには、冷蔵庫での保存がおすすめです。冷蔵庫で保存する際は、乾燥を防ぐため、ラップでしっかりと包むか、密閉容器に入れるようにしましょう。

さらに長期間の保存を希望する場合は、冷凍保存も可能です。冷凍庫で保存すれば、数ヶ月間は風味を損なわずに保存できます。冷凍保存する際も、空気に触れないよう、しっかりとラップで包んでから密閉容器に入れることが重要です。これにより、冷凍焼けを防ぎ、くさや本来の風味を保つことができます。冷凍したくさやを解凍する際は、電子レンジなどの急激な解凍は避け、冷蔵庫に移してじっくりと時間をかけて自然解凍しましょう。急激な温度変化は、くさやの組織を壊し、風味を損なう原因となります。

また、開封後は、できるだけ早く食べきることをおすすめします。開封後のくさやは、時間の経過とともに風味が落ちてしまうため、早めに味わうのが一番です。保存状態が良い場合でも、開封後は冷蔵庫で保存し、数日中に食べきるようにしましょう。適切な保存方法を守り、くさやの独特の風味を心ゆくまで楽しんでください。

| 保存方法 | 期間 | 注意点 |

|---|---|---|

| 常温 | ある程度の期間 | 風味を保ち、品質を維持するためには、冷蔵庫での保存がおすすめ |

| 冷蔵 | 長期間 | 乾燥を防ぐため、ラップでしっかりと包むか、密閉容器に入れる |

| 冷凍 | 数ヶ月 | 空気に触れないよう、しっかりとラップで包んでから密閉容器に入れる。解凍は冷蔵庫に移してじっくりと時間をかけて自然解凍 |

| 開封後 | 数日以内 | できるだけ早く食べきる。冷蔵庫で保存 |