きじ焼き:歴史と味わいの深淵

料理を知りたい

先生、「きじ焼き」って、きじの肉を焼く料理なんですよね?

料理研究家

うん、そう思うよね。でも、実はきじの肉を使うことはあまりなくて、鶏肉や魚、豆腐を使うことが多いんだよ。きじの肉は昔はごちそうだったから、その味に似せて作った料理が「きじ焼き」って呼ばれるようになったんだ。

料理を知りたい

へえー、じゃあ、きじの肉じゃないのに「きじ焼き」って言うのはおかしいんじゃないですか?

料理研究家

確かにそう思うかもしれないね。でも、今では鶏肉や魚を甘辛い味付けで焼いた料理のことを「きじ焼き」と呼ぶのが一般的になっているんだよ。昔はきじの肉に似せた料理だったけれど、時代とともに意味が変わっていったんだね。

きじ焼きとは。

鳥肉や、かつお、ぶり、さばなどの魚を、しょうゆ、みりん、酒を混ぜた汁に漬けて焼いた料理、「きじ焼き」について説明します。この料理は、焼いた料理の一種です。むかし、室町時代から江戸時代にかけて、きじという鳥はおいしいとされていました。きじの肉を食べてみたいけれど、なかなか手に入らない人々が、きじの肉の味に似せて作った料理が始まりと言われています。きじ肉のかわりに、普段は魚を使い、精進料理では豆腐を使いました。

はじまり

香ばしい醤油の匂いと、とろりとした甘辛いタレが食欲をそそるきじ焼き。名前を聞くだけで、つやつやに焼き上げられた鶏肉や白身魚の照り焼きが目に浮かびます。きじ焼きとは、鶏肉や魚介類を、醤油、みりん、酒で作った合わせ調味料に漬け込み、弱火でじっくりと焼き上げた料理です。

その歴史は古く、室町時代から江戸時代にかけて庶民の間で生まれました。当時、きじは鳥類の中でも最も美味しいものとされ、大変貴重な食材でした。しかし、希少なきじは庶民には高価で、なかなか口にすることができませんでした。そこで、きじの風味をなんとか再現しようと、より手に入りやすい鶏肉や魚を使って作られたのが、きじ焼きの始まりです。

人々は、憧れのきじの肉の味を体験したいと強く願っていました。その願いが、この料理を生み出したと言えるでしょう。鶏肉やきじ以外の鳥肉、魚などを使い、きじの肉に似せて調理することで、庶民でも手の届く、美味しい料理として親しまれるようになりました。きじの肉を模倣して作られたことから、「きじ焼き」という名前が定着していったのです。

きじ焼きは、家庭でも簡単に作ることができます。鶏肉に砂糖と醤油で下味をつけ、フライパンで皮目から焼いていきます。焼き色がついたら裏返し、酒、みりん、醤油を合わせた調味料を加えて煮詰めれば出来上がりです。ご飯のおかずとしてはもちろん、お酒のおつまみにもぴったりです。また、魚を使う場合は、淡白な白身魚がおすすめです。ぶりやたらなど、脂の乗った魚を使うと、また違った美味しさが楽しめます。時代とともに、家庭の味として様々なアレンジが加えられ、現代に受け継がれています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 料理名 | きじ焼き |

| 材料 | 鶏肉、魚介類、醤油、みりん、酒 |

| 作り方 | 醤油、みりん、酒で作った合わせ調味料に漬け込み、弱火でじっくりと焼き上げる |

| 歴史 | 室町時代から江戸時代にかけて庶民の間で生まれた。希少なきじの風味を再現するために、鶏肉や魚を使って作られた。 |

| 家庭での作り方 | 鶏肉に砂糖と醤油で下味をつけ、フライパンで皮目から焼いていく。焼き色がついたら裏返し、酒、みりん、醤油を合わせた調味料を加えて煮詰める。魚を使う場合は淡白な白身魚がおすすめ。 |

材料

きじ焼きは、使う材料によって味わいが大きく変わる料理です。その材料は時代や地域、家庭によって様々であり、一つとして同じものはありません。

鶏肉を使う場合は、もも肉が一般的です。もも肉は脂がのっていて、焼いた時にジューシーな仕上がりになります。また、むね肉を使う場合もあります。むね肉はもも肉に比べて脂が少ないため、あっさりとした味わいが楽しめます。鶏肉を使う際は、皮をパリッと焼き上げるのが美味しさの秘訣です。

魚介類を使うきじ焼きも人気があります。鰹、鰤、鯖などは、きじ焼きにぴったりの魚です。これらの魚は、しっかりとした身と、豊かな風味が特徴です。特に鰹は、その香ばしさが醤油やみりん、酒といった調味液とよく合います。鰤は、脂がのっていて濃厚な味わいが楽しめます。鯖は、特有の風味と、焼いた時の香ばしさが魅力です。魚介類を使う際は、新鮮なものを選ぶことが大切です。

調味液は、きじ焼きの味を左右する重要な要素です。醤油、みりん、酒を基本として、砂糖や生姜を加えることもあります。それぞれの家庭で受け継がれてきた秘伝の配合があることも、きじ焼きの魅力です。醤油は、きじ焼きの色と香りを決定づけます。みりんは、甘味と照りを与え、コクを引き出します。酒は、素材の臭みを消し、風味を豊かにします。砂糖は、甘味を調整する役割を果たします。生姜は、風味にアクセントを加え、さっぱりとした後味に仕上げます。

精進料理では、豆腐を用いる場合があります。豆腐は、肉や魚介類とは異なる独特の風味があり、あっさりとした味わいが特徴です。調味液がしっかりと染み込んだ豆腐は、ご飯との相性も抜群です。

このように、きじ焼きは様々な材料と調味液の組み合わせによって、無限のバリエーションを楽しむことができます。色々な材料を試して、自分好みのきじ焼きを見つけるのも、料理の醍醐味と言えるでしょう。

| 材料 | 特徴 | ポイント |

|---|---|---|

| 鶏肉 (もも肉、むね肉) |

もも肉:脂がのっていてジューシー むね肉:あっさりとした味わい |

皮をパリッと焼き上げる |

| 魚介類 (鰹、鰤、鯖) |

しっかりとした身と豊かな風味 鰹:香ばしい 鰤:脂がのっていて濃厚 鯖:特有の風味と香ばしさ |

新鮮なものを選ぶ |

| 豆腐 | あっさりとした味わい、ご飯との相性抜群 | 調味液をしっかり染み込ませる |

| 調味液 (醤油、みりん、酒、砂糖、生姜) |

醤油:色と香り みりん:甘味と照り、コク 酒:臭み消し、風味向上 砂糖:甘味調整 生姜:風味のアクセント、さっぱりとした後味 |

家庭ごとの秘伝の配合 |

作り方

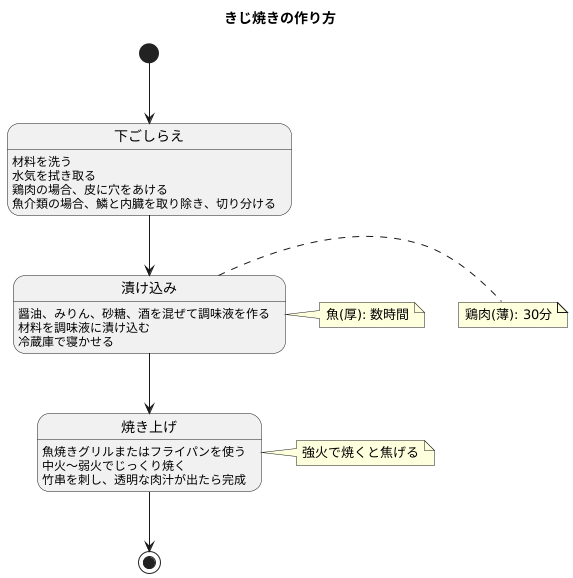

きじ焼きを作る工程は、大きく分けて三つの段階に分かれます。一つ目は下ごしらえ、二つ目は漬け込み、そして三つ目は焼き上げです。

まず、下ごしらえとして、鶏肉、または魚介類などの材料を丁寧に洗い、水気をしっかりと拭き取ります。鶏肉を使う場合は、皮にフォークなどで数カ所穴を開けておくと、味が染み込みやすくなり、焼きムラも防げます。魚介類の場合は、鱗や内臓を取り除き、食べやすい大きさに切り分けます。切り身の厚さは均一にするのが理想です。

次に、調味液に材料を漬け込みます。調味液は、醤油、みりん、砂糖、酒などを混ぜ合わせて作ります。それぞれの分量は、材料の種類や好みに合わせて調整できます。濃い味が好みの方は醤油の量を少し増やすと良いでしょう。作った調味液に材料を漬け込み、冷蔵庫で寝かせます。漬け込む時間は、材料の種類や厚さによって異なり、薄い鶏肉であれば30分ほど、厚みのある魚の場合は数時間ほどが目安です。冷蔵庫でじっくりと漬け込むことで、調味液の旨味が材料の中までしっかりと染み渡ります。

最後に、焼き上げます。魚焼きグリルやフライパンを使います。魚焼きグリルを使う場合は、予熱してから材料を並べ、中火から弱火でじっくりと焼き上げます。フライパンを使う場合は、少量の油をひき、皮目から焼き始めます。皮目がパリッと焼きあがったら裏返し、火が通るまで焼きます。焼き加減は、材料の表面に美味しそうな焼き色がつき、中まで火が通っているのが目安です。強火で焼きすぎると表面が焦げてしまうので、火加減には注意が必要です。竹串を刺してみて、透明な肉汁が出てきたら焼き上がりです。

こうして、香ばしく焼き上がったきじ焼きは、ご飯のおかずとしてはもちろん、お酒のおつまみにも最適です。調味液の配合や焼き加減を調整することで、自分好みの味に仕上げることが出来るのも、きじ焼きの魅力の一つと言えるでしょう。

味わい

きじ焼きの魅力は、何と言ってもその奥深い味わいです。

まず鶏肉を使ったきじ焼きを考えてみましょう。鶏肉のきじ焼きは、醤油、みりん、砂糖などを合わせた甘辛いタレでじっくりと焼き上げることで、香ばしい香りが食欲をそそります。一口食べれば、皮はパリッと香ばしく、中はふっくらジューシーな食感が広がります。甘辛いタレは鶏肉の旨味を存分に引き出し、ご飯との相性も抜群です。まさに白いご飯が何杯でも進んでしまう、食卓の主役と言えるでしょう。

鶏肉以外にも、魚介類を使ったきじ焼きも楽しむことができます。魚介類、例えば魚を使う場合は、鶏肉とはまた違った魅力があります。魚のふっくらとした柔らかな身と、魚の持つ独特の風味が、甘辛いタレと見事に調和します。魚の旨味が凝縮されたきじ焼きは、ご飯のおかずとしてはもちろん、お酒のおつまみにも最適です。

さらに、精進料理では豆腐を使ったきじ焼きも作られています。豆腐のきじ焼きは、あっさりとした味わいが特徴です。鶏肉や魚介類とは異なり、豆腐本来の淡白な風味と、タレの甘辛い味わいが絶妙なバランスを生み出します。素材そのものの美味しさを存分に味わうことができ、ヘルシーな一品としても人気です。

このように、きじ焼きは鶏肉、魚介類、豆腐など、様々な食材で楽しむことができます。それぞれの食材が持つ特徴と、甘辛いタレの組み合わせが、きじ焼きの奥深い味わいを生み出し、多くの人々を魅了し続けていると言えるでしょう。時代を超えて愛されるきじ焼きは、日本の食文化を代表する料理の一つと言えるのではないでしょうか。

| 食材 | 特徴 | 食感 | 味 |

|---|---|---|---|

| 鶏肉 | 醤油、みりん、砂糖などを合わせた甘辛いタレでじっくりと焼き上げる | 皮はパリッと香ばしく、中はふっくらジューシー | 甘辛いタレが鶏肉の旨味を引き出す |

| 魚介類 | 魚の独特の風味 | ふっくらとした柔らかな身 | 魚の旨味が凝縮 |

| 豆腐 | あっさりとした味わい | – | 豆腐本来の淡白な風味とタレの甘辛い味わいが絶妙なバランス |

食卓での役割

きじ焼きは、日本の食卓で様々な役割を担ってきました。日々の食事においては、ご飯によく合う定番のおかずとして親しまれています。甘辛いタレが香ばしく焼けた鶏肉に絡み、白いご飯が進む一品です。また、野菜と一緒に盛り付ければ、栄養バランスの良い一皿となります。

特別な日にも、きじ焼きは活躍します。誕生日や記念日など、お祝いの席に彩りを添えるご馳走として食卓を華やかに演出します。普段とは少し違った、丁寧に作られたきじ焼きは、家族や友人との特別な時間をより一層思い出深いものにしてくれるでしょう。

きじ焼きは、お弁当のおかずにも最適です。冷めても美味しさが損なわれず、持ち運びにも便利なので、忙しい朝のお弁当作りに重宝します。子供から大人まで、幅広い世代に喜ばれるお弁当のおかずとして、定番中の定番と言えるでしょう。

地域によっては、きじ焼きがお祝い事や祭りなどの行事で振る舞われることもあります。その土地ならではの調理法や味付けで、受け継がれてきた伝統の味として、地域の人々に愛されています。地域の繋がりを深める大切な役割を担っていると言えるでしょう。

家庭の味として、地域の味として、きじ焼きは日本の食卓に欠かせない存在です。時代を超えて受け継がれてきた調理法や、各家庭で工夫を凝らした味付けなど、きじ焼きにはそれぞれの物語が込められています。これからも、きじ焼きは日本の食文化を彩り、人々の食卓に美味しさと喜びを届け続けるでしょう。

| 場面 | 役割 | 説明 |

|---|---|---|

| 日常 | 定番のおかず | ご飯によく合う、栄養バランスが良い |

| 特別な日 | ご馳走 | 食卓を華やかに演出、特別な時間を思い出深いものにする |

| お弁当 | おかず | 冷めても美味しい、持ち運びに便利、幅広い世代に人気 |

| 地域行事 | 伝統料理 | 地域独自の調理法や味付け、地域の繋がりを深める |

| 家庭/地域 | 日本の食文化 | 時代を超えて受け継がれる、各家庭の味付け、物語が込められている |

まとめ

雉焼き、その名は聞いただけでは雉という鳥の焼き物を想像しますが、現在では鶏肉や豆腐など様々な食材を用いて作られる、日本の食卓には馴染み深い料理です。元々は文字通り雉を用いた料理であり、その歴史は古く、狩猟によって得られた貴重な食材を最大限に活かす工夫から生まれたと言われています。

限られた食材を無駄なく、美味しく食べる知恵は、時代と共に受け継がれ、洗練されてきました。雉は入手が難しかったため、鶏肉で代用されるようになり、また、精進料理として豆腐を用いるなど、様々な形で発展を遂げました。

雉焼きの特徴は、醤油と砂糖、みりんをベースにした甘辛いタレにあります。このタレは、素材の味を引き立て、香ばしい風味を生み出します。焼き上げる際に立ち上る香りは食欲をそそり、一口食べれば、外はカリッと、中はふっくらとした食感と、奥深い甘辛い味わいが広がります。

家庭では、それぞれの家の味があり、受け継がれてきた秘伝のタレが存在することもあります。地域によっても味付けや使う食材が異なり、それぞれの土地の風土と歴史を反映しています。例えば、山間部では山菜を添えたり、海沿いの地域では海藻と共に煮込んだりと、様々な工夫が凝らされています。

このように、雉焼きは単なる料理ではなく、日本の食文化の豊かさ、そして歴史と伝統を伝える大切な遺産と言えるでしょう。時代と共に変化しながらも、人々の工夫と愛情によって育まれ、現代まで受け継がれてきました。これからも、雉焼きを味わい、その歴史と伝統に思いを馳せ、未来へと繋いでいきたいものです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 料理名 | 雉焼き |

| 食材 | 元々は雉、現在では鶏肉、豆腐など様々 |

| 歴史 | 古く、狩猟で得た雉を無駄なく美味しく食べる工夫から生まれた |

| タレ | 醤油、砂糖、みりんをベースにした甘辛いタレ |

| 食感 | 外はカリッと、中はふっくら |

| 味 | 奥深い甘辛い味わい |

| 家庭の味 | 秘伝のタレが存在することもある |

| 地域性 | 味付けや食材が異なり、土地の風土と歴史を反映 |

| 文化的意義 | 日本の食文化の豊かさ、歴史と伝統を伝える大切な遺産 |